建国前的左翼儿童电影创作

《三毛流浪儿记》剧照

中国儿童电影创作的历史,可以追溯到上世纪的20年代,当中国人开始自己拍摄故事片的时候,一批反映儿童生活的电影短片和艺术长片就诞生了。这无疑是得益于伟大的新文化运动,是中国新文化运动的革命先驱们首先发现了中国的“儿童”,并给传统封建专制的旧儿童文化礼教以最猛烈的批判,才使中国有了儿童应作为“独立”的人的认识与尊重,也才使中国的文化艺术开始有了“儿童”的展现。

这一时期展现儿童苦难的电影很多,电影中的主角多是“流浪儿”。

《三毛流浪记》是这一时期最杰出的电影,影片于1948年10月开拍,直到1949年8月才完成。影片尖锐的触及了社会现实,尤其反映了当时流浪儿童的悲苦命运。虽然在这些电影中,主角都经历了人生的各种不幸,但总体来说,都有一个光明的结尾。这时期的电影侧重于反映儿童的呐喊,通过展现他们在旧社会的凄惨命运,表现对他们对新生活的憧憬和向往,号召他们团结起来,不要屈服于命运,摆脱旧社会的压迫,迈步走向新生活、新社会。

建国后“十七年”电影创作

《鸡毛信》剧照

“十七年”(1949年-1966年)间创作了一批反映革命斗争历史、革命战争和歌颂社会主义新生活的儿童影片,给新中国的儿童少年带来了极大的审美愉悦和精神鼓舞。然而这期间因为受到了“左”的创作思想的严重干扰,秉持“工具论”的文艺观念,“强调文艺的认识与教化价值甚于审美价值”,认为文艺应该为政治服务。“工具论”文艺观对我国儿童电影创作的影响由来已久,甚至延续到新时期的儿童电影中。

“十七年”拍摄的中国大陆儿童影片中,最重要的题材之一就是战争题材,主要是为了对新中国的儿童进行共产主义、爱国主义思想教育而创作的。《鸡毛信》、《小兵张嘎》、《小伙伴》、《牧童投军》、《红孩子》、《地下少先队》等是这个时期广为流传的抗战题材儿童影片。英雄主义是这个时期儿童电影的特色,通过电影在意识形态塑造了一批革命小英雄,也因此影响了当时的儿童观:对英雄的崇拜和对进步的宣扬。

“文革”期间的儿童电影创作

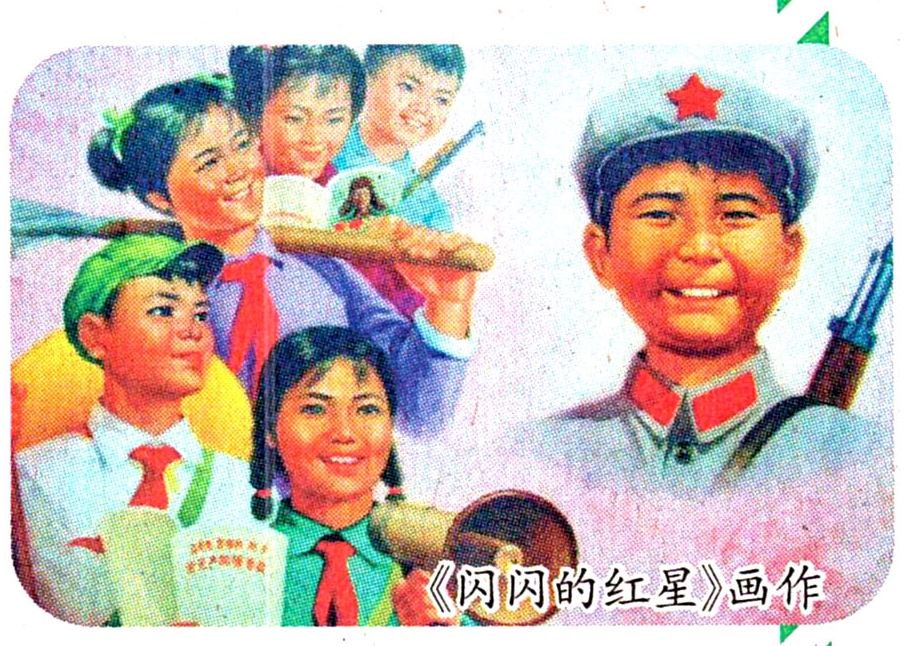

《闪闪的红星》画作

如果说“十七年”电影还是政治指挥文艺的人民电影,那么文革期间极“左”的文艺思想登峰造极。当时狂热政治背景下,以儿童生活为题材的电影寥若晨星。

1966年只有长影拍了一部《雁鸿岭下》。直到70年代中,才有新的儿童电影产生。1974年生产了《向阳院的故事》和《闪闪的红星》两部儿童电影,1975年生产了《黄河少年》、《烽火少年》等五部,1976年只有《阿夏河的秘密》一部。十年中只有九部儿童电影的产生,平均一年不到一部。这时期儿童在电影大多中以“成人形象”出现。比如《闪闪的红星》里的潘冬子,虽然是个小孩,但在片中都是以“小英雄”形象出现。从文革期间的儿童电影可以看出,在当时社会,人们是这样期待儿童的:1.是党和人们群众培育出来的孩子,党和国家的事业是其义务。2.心怀共产主义事业的美好理想,并能够与成年人并肩作战。3.具有强健的身心和体魄,并在艰苦的条件下成长起来。潘冬子在剧中正是一个这样的人物,像成人一样理解战争,理解家庭和国家的关系,并自觉地投入到革命事业中,明显地“克服”了许多儿童的“缺陷”。

新时代儿童电影创作

《宝莲灯》剧照

进入新时期,尤其是21世纪以来。出现在荧幕上的儿童电影明显多了起来,当然这必须归功于开放的社会环境。不仅本国的儿童片多了,从国外引进的儿童片更是从新时期成长起来的儿童回忆中不可缺少的一部分。

电影创作也呈丰富性,有取材民间神话故事的,比如《宝莲灯》,有原创卡通电影《喜洋洋与灰太狼》,也有反映乡村儿童读书困境的《一个都不能少》。这一时期的取得好成绩的儿童电影除了在宣传上面别出心裁、技术呈现方面先进独特之外,更重要的是满足了儿童的好奇心,展现了主人翁的童真、童趣,让儿童真正有代入感。 □宫实