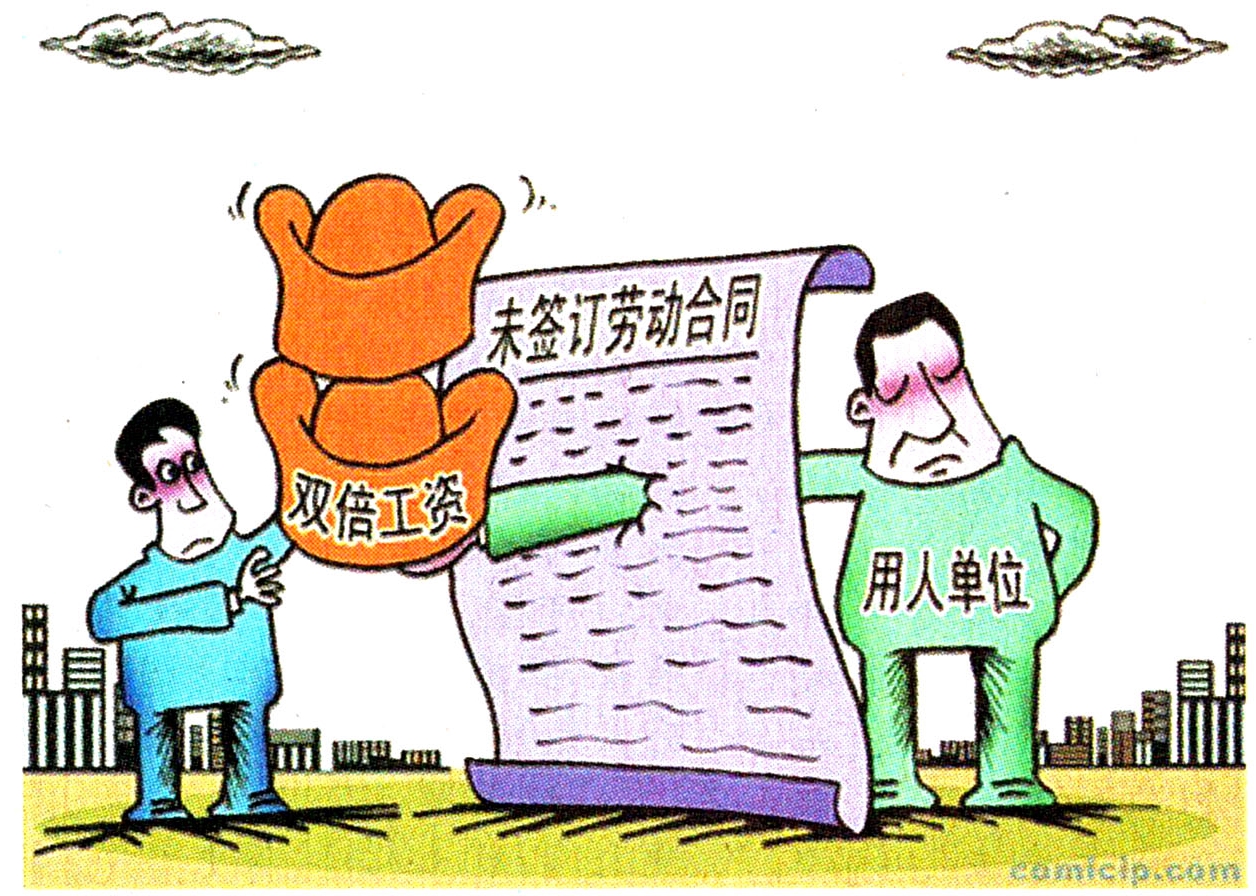

记者从我省某市了解到,随着各类中小企业的快速发展,劳动争议案件数量呈现了大幅度增长趋势,其中劳动者因未签订劳动合同而索赔双倍工资的案件明显增多。由于目前出台的法规政策原因,导致在现实中面对具体案件和法律规定时,针对此类案件性质、仲裁时效等焦点问题,经常让用人单位、劳动者和劳动仲裁部门陷入尴尬的局面。对此,如何看待和处理,亦成为当前三方十分关心的热点问题。

性质怎么认定?

仲裁员刘女士告诉记者,工作实践中经常会遇到“用人单位与劳动者虽然没有签订书面劳动合同,但是劳动者向用人单位提供劳动并接受其管理、指挥与监督,用人单位向劳动者支付劳动报酬”的情况,这种情况应当认定双方成立事实劳动关系,根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条规定,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。

她坦言,在此类案件的审理实践中,发现双方争议的焦点基本集中在支付双倍工资的时效方面。从表象来看,时效是双方争议的焦点,但就本质而言,对双倍工资性质的认定,才是确定仲裁时效该如何适用法律,以及决定最后法律后果的前提,即双倍工资未予支付,应被认为是拖欠劳动报酬,还是被认为是侵害了劳动者的损害赔偿请求权。分析未签劳动合同双倍工资如何适用仲裁时效的问题时,既要考量立法者制定双倍工资这种特殊法律责任的立法目的,同时更应结合设立特别仲裁时效时的立法背景来加以考量。

她指出,工资的本质是劳动者提供劳动这种商品价值的货币表现形式。用人单位已发放的工资就是这种价值的体现,而另外一倍工资(双倍工资差额),并不是劳动者提供劳动的价值体现,因此不属于真正意义上的工资,应属于用人单位违反法律规定而承担的惩罚性赔偿。再者,如果属于工资,那么对于其他已经签订劳动合同的劳动者来说就显得不公平,违反同工同酬的原则。

因此,她认为,双倍工资差额不属于工资范畴。既然双倍工资差额不属于劳动报酬,就不应适用特殊时效的规定,而应适用《劳动争议调解仲裁法》第二十七条规定:“劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算”。

支持多长时间

那么“双倍工资”应该支持多长时间呢,是否一直支持到劳动者离职?

刘女士指出,根据《劳动合同法实施条例》第7条规定:“用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法第82条的规定向劳动者每月支付两倍的工资,并视为自用工之日起满一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同,应当立即与劳动者补订书面劳动合同”。据此,她认为,对于未签订书面劳动合同的劳动者,在入职满1年时,已经视为双方签订了书面劳动合同,双方只需要办理补订合同的手续而已。因此,对于未签订书面劳动合同的双倍工资,最多支持11个月。

时效如何起算

在搞清楚了前面的两个问题之后,紧接着就要搞清楚劳动者主张双倍工资的仲裁时效应该从何时起算,这个问题关系到劳动者的主张能够具体支持多长时间。刘女士说,目前实践中存在三种不同的起算方法:第一种,逐月分别计算仲裁时效法,从未签订书面劳动合同的第二个月起,按月分别计算仲裁时效。该计算结果是严格按照仲裁时效时间,从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算的法律规定得出。

第二种,自劳动关系终止之日起计算。用人单位与劳动者未订立书面劳动合同,劳动者请求支付双倍工资的仲裁时效起算时间,应自劳动关系终止之日起计算,因为支付双倍工资的规定目的,就是为了通过惩罚措施,督促订立书面劳动合同,更好保护劳动者的合法权益。

第三种,从违法行为结束之次日开始计算或从一年届满之次日起计算。对双倍工资中属于用人单位法定赔偿金的部分,从用人单位不签订书面劳动合同的违法行为结束之次日开始计算一年。如果劳动者在用人单位工作已经满一年的,劳动者申请仲裁的时效从一年届满的次日起计算一年。这种仲裁时效的计算方式理论基础来源于侵权行为有连续或者继续状态的,从行为终止之日起计算时效。这种算法延长了仲裁时效,如果劳动者与用人单位劳动关系一直延续,则时效一直存在,如果是无固定期限劳动合同,到退休时主张权利也在时效内。

和谐是出发点

结合自身劳动仲裁工作实践,从推动构建和谐社会和贯彻依法治国理念出发,刘女士针对上述三种仲裁时效起算法分析认为,第一种情况,采取逐月分别起算的计算方法,虽然严格按照仲裁时效的期间规定,从当事人知道或者应当知道其权利侵害之日起的法律规定得出,但从维护劳动者合法权益的保障角度看,对劳动者显得不利。实践中,可能导致劳动者每月都得申请仲裁主张权利。

第二种情况,采取从劳动关系终止时间起算的计算方法,则无限制延长了仲裁时效。如果劳动者与用人单位劳动关系存在,则时效一直都存在,然而又会导致违反立法的意愿和初衷。

相对前两种情况,刘女士则倾向支持第三种仲裁时效计算方法。她说,保护劳动者和用人单位利益都不受侵害和损失,让双方关系和谐是司法的出发点也是归宿点,采取上述的第三种仲裁时效起算方法,不会使劳动者月月主张权利或者因疏忽忘记主张权利,而导致无法获得相应的赔偿。同时,也不会导致劳动者在后期要求签订无固定期限劳动合同中存在恶意行为,而因此损害企业的利益,并能够最大程度地实现双倍工资请求权的最终立法目的。 本报记者 杨志勇