□贠文贤

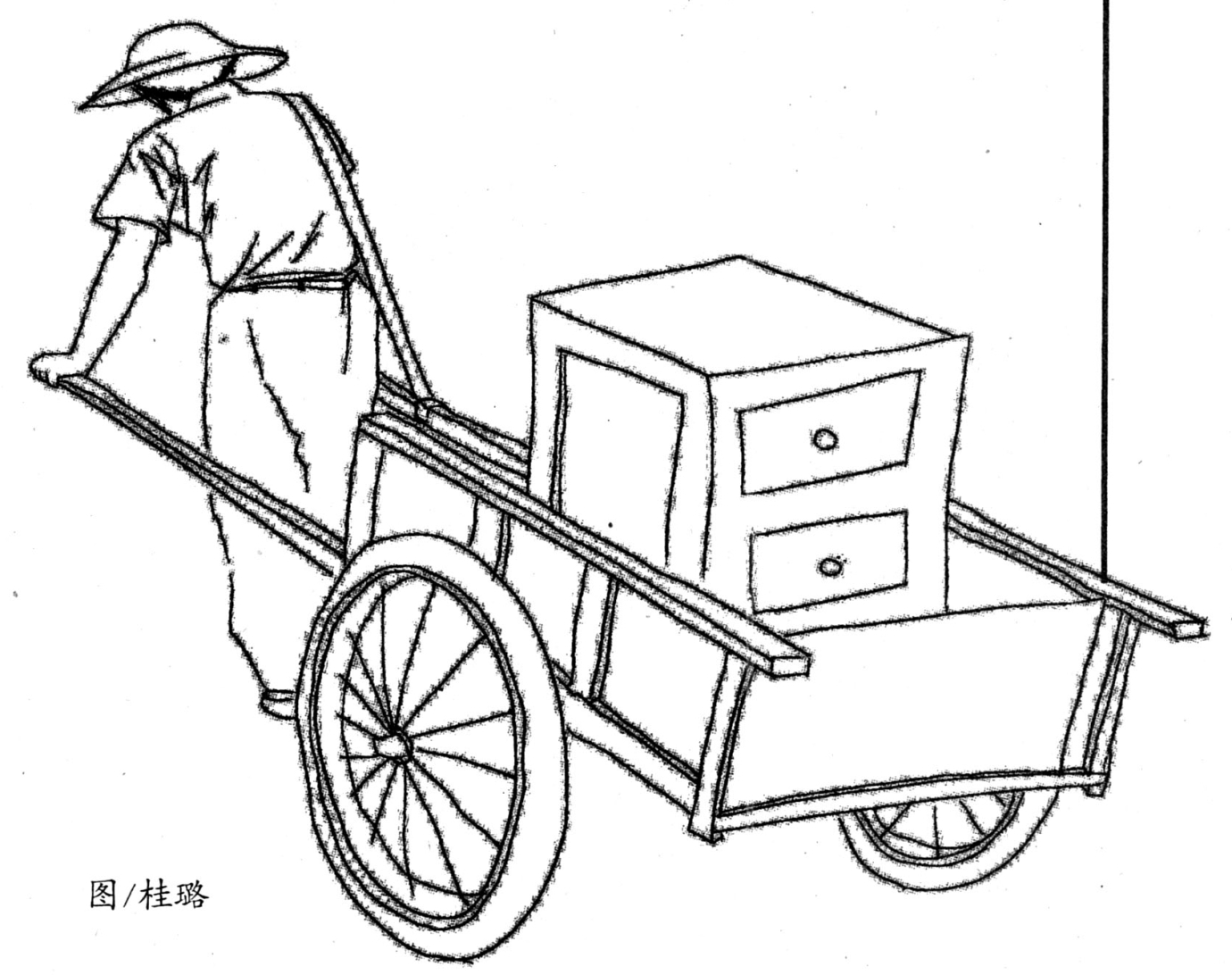

做柜是技术活,开始是三哥做,我打下手。三哥被县剧团乐队录取上班,我只好一个人做。从买原木、解板、合缝子、推刨子,到做铆套铆、灰缝子、油漆等十多个工序,用了一个礼拜,做成了一个四尺三长的板柜。我一人拉着架子车走了140多里路到西安斗门,55斤玉米成交,送到家管一顿饭,卸货时碰掉了一只柜腿,主人只给了48斤玉米。1968年冬的一天下午,天下着零星小雪,我拉着28根青木长椽,和王顺哥等三人去150里路远的三桥镇换粮。天黑下八里坡,雪已经厚到了脚面,路很滑,一不小心人就会滑倒,车子就会飚下深沟。怎么办?三人你看我我看你,最后找了些破布缠在脚上,两人在车的两侧抬高车辕一步步后退一人坐在车尾的椽上加大摩擦,30米50米地放下去一个车再放第二个车,来回40多里路。汗水浸湿了衣服冰凉冰凉的,我口干口渴感觉嗓子要冒烟,到浐河边用手掬起冰冷的水喝饱了肚子继续赶路。穿过马腾空、咸宁路、东西大街,天亮到西郊枣园,啃了两块冰冻了的玉米饼准备再走,这时我肚子疼,越来越疼,感觉肠子拧在了一起,疼得我在路边打滚喊叫。一位过路老人给我一片止痛片一杯热水让我喝下。为赶早集我催走两同伴。这时一位买椽人问我价钱,我说你随便给个价,他说两块五一根,我说你自己装车吧。等到付钱时我好了,肚子不疼了,赶到三桥镇一问才知我卖了好价钱。没粮票进食堂啃两块冷饼返回家,一天一夜没睡觉,一边走路一边打盹,几次走到路旁的雪地里,天大亮才回到家。现在想起真是后怕,肠子拧在一起又自己解开了,感觉有无形的力量在帮我。

那时再苦再累再饿,也没人抱怨没人骂娘,都相信党相信社会主义相信一切都会好起来。生产队集体劳动打红旗,敲锣鼓,打闹逗乐,笑声一阵一阵;收工后排练节目,老人小孩姑娘媳妇都来看。在秦腔《血泪仇》中我二哥是演员,三哥拉二胡、弹三弦,我当观众跟着哼哼曲调,心里的那个愉快,感觉比吃饱肚子的满足还要好,更重要。上大学后我在校乐队弹三弦,因为有生产队文化活动鉴定的音乐基础。但后来的几件事,使我闹起了心病。

一次我拉着架子车回家经过西安交通大学,看到三三两两的学子出校门进兴庆公园那个悠闲漫步、谈笑风生,心中不由五味俱生,第一次感受到生不如人的心痛。以前只是身累从没有感觉这样的心累。叔婶们讲我还没到心累的时候,村里老大不小的光棍讨不到媳妇睡不着觉才叫人揪心呢!掐指一算20多户的生产小队居然有七八个当婚未婚的光棍。白鹿原缺粮有了名,有女不嫁白鹿原,白鹿原的好女子都想着在城里城郊找婆家,于是村里的剩男越来越多。一位姓韩的大哥人帅气又聪明出口成章人见人爱,生产队排练眉户剧《一罐银元》他演主角,女孩子有事没事地找他说话想和他好,但没一个和他谈婚。在一天劳动休息时大家谈起韩哥要做倒插门女婿的事。既做导演又拉板胡还是乐队指挥的广田哥对韩哥说,你走了咱们的《一罐银元》就演不成了,大家都知道有俩女孩对你好长的也好,你看上哪个我去提亲。一位知情人说别费心了,人家一个找了比她大10岁吃公粮的,一个嫁了西安郊区的,礼金480(当地240)元。大家都为韩哥抱不平为俩女孩惋惜,说鲜花插在牛粪上,说女孩认钱不认人。平时不爱说话的我既想为韩哥也想为女孩说点理解之类的话,不由自主地把刚看过的恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》里的句子像背课文似的倒出来,说恩格斯说结婚的不自由都是经济考虑的结果,当经济考虑消除以后才能普遍实现充分自由;现在的生产行将消灭以后,新的一代妇女除了真正的爱情外,永远不会再出于经济或其它某种考虑而委身于男子或拒绝委身于她所爱的男子。周围十多人瞪大眼看我,我以为他们会说赞扬话,没想到姓陈的小兄开口说“别臭了,现在就说现在话,说韩哥要不要倒插门,新一代是啥时候是啥样子谁知道。”另一位老兄取笑说:“相信恩格斯的话,那就等到新一代让恩格斯给你说媳妇。”大家一哄而笑,我自己感觉脸红到了耳根。广田哥打圆场说大家别笑了,文贤也是好心人说好心话;回头对我说农民就说农民话,文绉绉地叫人听不惯;你是念书的料,以后还是继续念书吧。

广田哥的话打动了我,各位弟兄的冷嘲热讽刺激了我。晚上我没睡好觉。是呀,广阔天地大有作为,可我除了多挣工分摊薄生产队的分值还有拉椽贩檩换粮填肚子外,还有什么作为,与其说是生产的力量不如说是消耗物资的社会负担。难道我这一辈子就这样然后娶媳妇然后生出孩子还这样?我开始不安于现状,不满足于填饱肚子。后来还真的像广田哥说的,命运给了我继续读书的机会,工作后又再读了研究生。不仅我还有当年在生产队一块劳动、拉椽贩檩的弟兄们一个个都好了起来,白鹿原的粮食亩产量魔术般地过了千斤,大家谈论最多的不再是粮食,不再相互问候“吃了没”,而谈论最多的是谁个盖了楼,谁个在城里买了房,谁的孩子留学读博,谁的孩子娶了城里媳妇。 (下)

图/桂璐