1981年颁布的《国务院关于职工探亲待遇的规定》35年未变,其关于待遇享受主体、享受条件等规定,不仅与相关法律难衔接,而且也与当前用工实际脱节——

春节假期已经结束,看着同事们带着特产陆续回来上班,王志凯有些失落,他已两年没回家过年了。王志凯在山西太原一家餐饮企业上班,60多岁的父母生活在老家大连。身处服务行业,春节期间王志凯需要和同事轮流值班,两三年才能回家过一次春节,他也希望能“常回家看看”,好好陪陪父母。

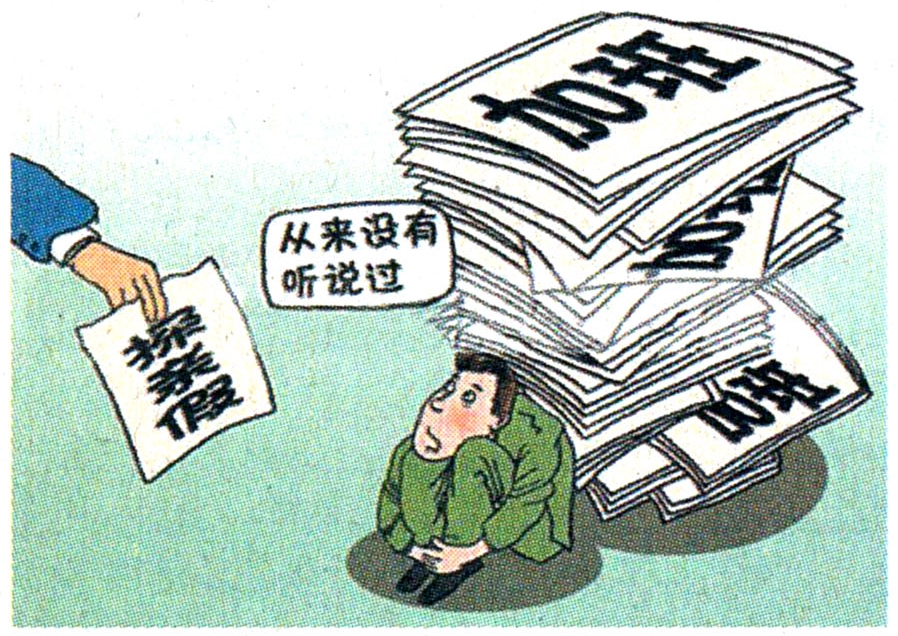

像王志凯一样,很多职工都在期待能够享受探亲假待遇。而事实上,有关探亲待遇的规定已出台35年,未婚职工探望父母的假期最长可达45天,然而笔者在采访中发现,很多职工不但对这项福利闻所未闻,不少职工甚至遭遇有假难休的尴尬。

规定35年未变

探亲假是指职工享有保留工作岗位和工资,而同分居两地、又不能在公休日团聚的配偶或父母团聚的假期。1981年,国务院颁布《国务院关于职工探亲待遇的规定》(以下简称《规定》)指出,只有工作满一年的国家机关、人民团体和国有企业、事业单位的正式职工才可享有探亲假。其中,探望配偶,每年30天;未婚员工探望父母,每年20天或2年45天;已婚员工探望父母,每4年20天。职工在探亲假期内,按照本人的标准工资发给工资;职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费,由所在单位负担;已婚职工探望父母的往返路费,在本人月标准工资30%以内的,由本人自理,超过部分由所在单位负担。对非公有制单位职工是否享有探亲待遇,国家尚无规定。 (下转二版)