□屈凌燕

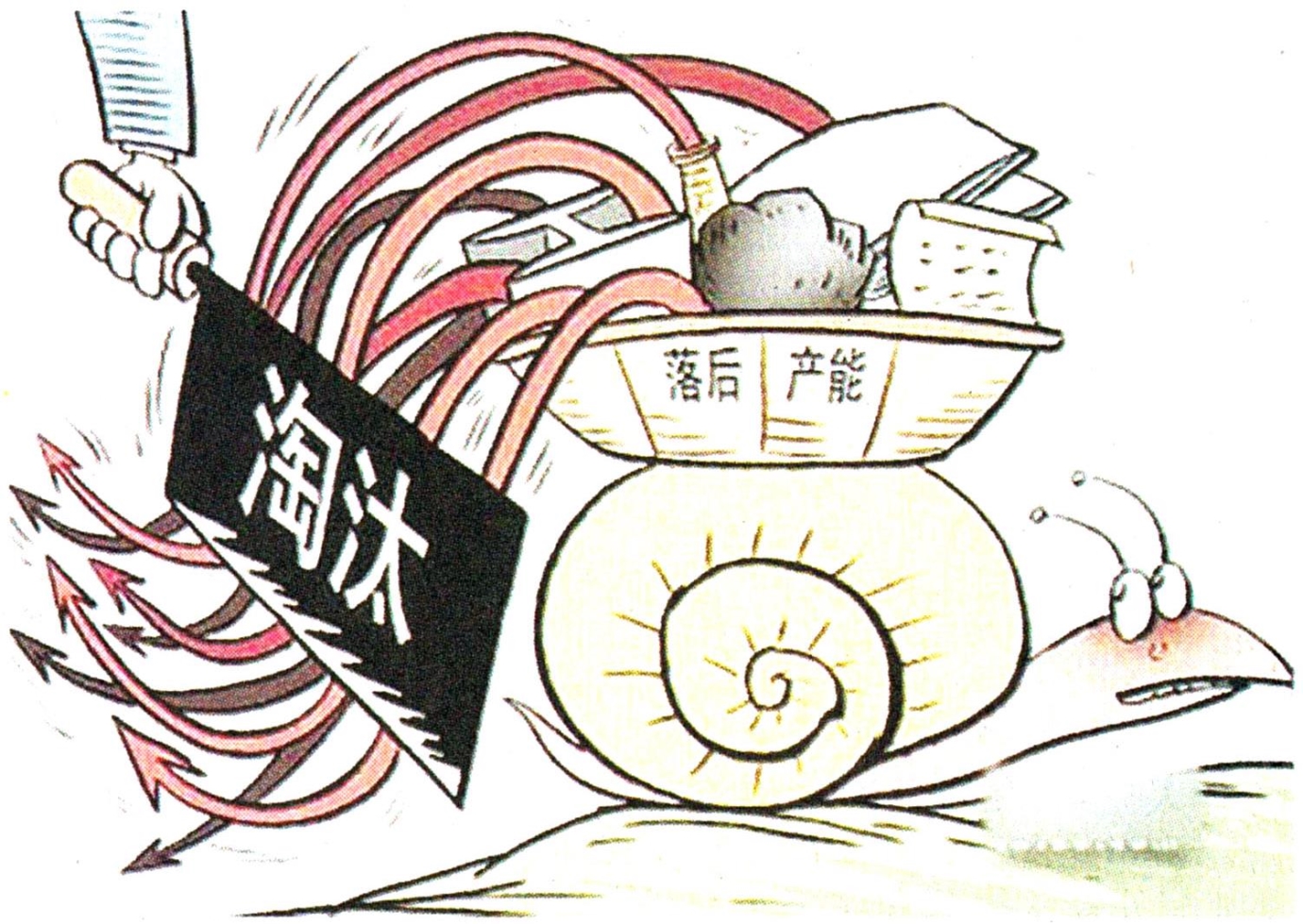

当前,中央提出供给侧改革,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。清理“僵尸企业”被认为是化解产能过剩、推进供给侧改革的关键点。目前,国资委正研究制订工作方案,力争用3年左右基本完成“僵尸企业”处置主体任务,到2020年前全面完成各项工作。

“僵尸企业”关停并转已是大势所趋。然而现实情况是,不少“僵尸企业”关不掉、并不起、转不动。“僵尸企业”出清过程中,哪些痛点难以触及,哪些难题尚待破解?春节前夕,浙江舟山五洲船舶修造有限公司成为造船业寒潮中第一家破产倒闭的国有企业,通过这一典型案例,半月谈记者采访相关的企业高管、员工、地方政府和行业专家,共同探讨“僵尸企业”出清难这一话题。

市场与政府:“僵尸企业”为何关不掉

“僵尸企业”是经济学家彼得·科伊提出的一个经济学概念,指那些无望恢复生气,但由于获得放贷者或政府的支持而免于倒闭的负债企业。这些企业具有“吸血”的长期性、依赖性等特点。以产能过剩的船舶行业为例,其发展的关键在于消化当前大量过剩产能,寻找转型升级出路。自2008年金融危机开始的船舶行业全球下行轨迹至今没有止跌迹象,但“僵尸企业”何以仍然关不掉?

浙江省船舶行业协会高级顾问方新康:“僵尸企业”关不掉,很大原因是地方政府意愿不足。船舶企业在市县范围内往往是重点骨干单位、利税大户,不少企业更是地方政府以土地、财政等优惠政策招引来的大项目。江、浙两省多位船企负责人曾说,对一些困难造船企业,地方政府宁愿让其维持着,也不会让其死掉。一旦关闭,企业银行债务、资产处置、职工安置等压力全都将转移到政府身上。特别是财政减收、职工再就业,是政府难以承受之重。

国务院发展研究中心市场经济研究所综合研究室主任刘卫民:“僵尸企业”不愿意退出生产,还在于总体产能规划失效。我国虽然早就提出从“粗放式增长”向“集约式增长”转变,但这个过程始终没有彻底完成。过去,产能扩张伴随粗放式增长,一旦需求发生阶段性改变,必然导致产能过剩问题暴露出来。其中,一部分所谓的统计外产能,加重了产能过剩问题;“僵尸企业”不愿意退出生产,在其中也扮演了一定的角色。

浙江省经信委政策研究室主任应云进:淘汰政策要减少行政手段,加强市场手段。淘汰政策不要列出多少家企业,哪家落后不落后,要按照标准,如环保标准、生产标准,用绿色、安全、技术等标准来规范。同时,要有全国统一监管,合力监管,不能东部严格,西部宽松。

野村控股株式会社会长古贺信行:处置“僵尸企业”是一个困难的问题,需要市场和政府两方面共同努力。20世纪90年代,当时日本经济增长大幅下降,面临着产能过剩、债务过剩和就业过剩三大问题,日本政府将原因归结为经济的周期性变化,推出了财政刺激措施,对“僵尸企业”进行救助,造成银行不良贷款继续增长,付出了高昂的代价。而且,“僵尸企业”和健康企业竞争,社会生产效率被拖累。如今,中国产能过剩行业存在很多“僵尸企业”,一下子处置大规模的“僵尸企业”是不现实的,要对未来有发展前景的企业分阶段解决。处置“僵尸企业”势必连带金融问题,仅靠金融机构的市场手段是不够的,还需要政府投入部分公共资金,才能解决银行的坏账问题。

浙江舟山市经信委船舶办主任郭开明:从五洲船厂破产清算的案例看,通过市场化的处置手段,五洲船厂原有的资金、人才和土地等要素的流动已经开始了。五洲船厂的破产倒闭是符合政府导向的,在国际船舶行业萧条多年和行业产能严重过剩的现实境况下,企业通过市场化手段主动去产能,是值得推荐的。原厂职工基本上找到了新的出路。有人去了上海的研究所,有人去了其他更有机会的造船厂。而其土地,按照舟山市定海区的规划,是定海国际旅游度假区的核心区域,未来将逐步开发休闲、度假、科研、娱乐等功能。

改革与民生:保障员工利益,“僵尸企业”才能入土为安

工信部不久前表示,中央政府已经安排两年1000亿元规模的资金,用于化解产能中职工安置问题。除了财政托底,第三产业能否吸纳过剩行业的下岗人员?如何保障企业员工的合法权益?

五洲船舶原工会主席、债委会成员包辉阳:五洲最辉煌的时候员工3000多人,到破产时,员工大约还有160人。宣布破产清算比较突然,正是年底,当时还有4艘未建船舶,大家以为可以拖到2016年,但企业已经资不抵债了。所幸上级集团公司浙江船运出手,垫付了专项资金清偿职工债权,涉及离职员工110人。按照政策,一年工龄补偿一个月工资,最多的员工能拿到12万元,让员工过了一个相对平和的春节。

全国工商联原副主席、中国民营经济研究会会长庄聪生:清理“僵尸企业”必将带来大量富余人员转岗,这关乎他们的切身利益,影响他们的生活,一定要妥善处理。尤其要对转岗人员做好技能培训,让他们积极适应新环境,为他们在“双创”中发挥作用创造条件,使他们成为新供给的生力军。

中国政法大学教授、破产法与企业重组研究中心主任李曙光:上世纪90年代的国企改革,解决人员安置问题主要靠的是国有土地资源,解决债务问题主要靠的是银行呆坏账准备金及核销制度,现在这两项制度红利已经用尽。这次国家不仅要考虑失业人口规模与社会稳定问题,还应考虑如何使“僵尸企业”处置过程能更公正、公平、公开,切实保护企业雇员的合法权益,并建构一套社会保障、职业培训、创业或再就业体系。国家应考虑安排投入更多的工业企业结构调整专项奖补资金,这笔资金主要用于退出过剩行业员工社保安置;同时应强制要求地方政府将原有支持补贴给僵尸企业的资金转移支付补贴给下岗职工。

企业与社会:“过剩、干预、再过剩、再干预”怪圈怎么破

站在供给侧、结构性改革的角度,如何从根本上打破“过剩、干预、再过剩、再干预”的怪圈?

李曙光:破产制度在我国长期失灵,造成市场难以正常出清,“僵尸企业”得以苟延残喘,占用信贷等宝贵资源,抬高企业杠杆率,加剧产能过剩,衍生大量信用垃圾,侵害债权人和股东的合法权益,扭曲市场价格信号,限制了市场优胜劣汰作用的发挥。清理“僵尸企业”,短期政策应对,应坚持以市场手段为主、以行政手段为辅的原则。中长期要做好四个方面的制度建设:修改破产法,成立破产管理局;改变地方政府的政绩预期;推进破产案件的司法受理;推动建立个人破产制度,完善金融机构破产程序。

浙江海宁市发展和改革局副局长、市改革办副主任许明华:生产要素不会自动向好企业流动,相关机制要通过改革来形成。浙江海宁通过建立要素配置竞争性机制,运用亩均税收、销售、工业增加值、单位能耗工业增加值、单位COD工业增加值、全员劳动生产率等6大指标建立综合评价体系。改革实施以来,企业转型主体作用进一步激发,“低退高进”的撬动作用开始显现。属于相对落后产能的C类企业让出排污权、用能指标、优化配置,给A类企业腾出了更大的发展空间。印象最深刻的是,曾是竞争对手的海宁市许村镇4家印染厂,如今却围坐一起商讨如何抱团闯关,主动追求要素配置的最大效应。

应云进:资源配置要以市场化为主导,但是当产业陷入衰退的时候,政府应该有援助政策,需要建立退出机制,让它平稳过渡,现在这种机制缺乏,建议对主动退出企业要有鼓励支持政策。针对企业兼并重组没有积极性、审批时间长、成本高的问题,建议在税收上要有优惠政策。另外,动不动一刀切、让行业里的所有企业都停滞的做法不可取,需要对行业和企业分类处理。

古贺信行:中国需要从日本经历吸取经验教训:第一,过剩产能这些因素是由结构性问题造成,而不是经济周期性造成;第二,市场资源随着需求的变化迅速重新分配,要让“僵尸企业”退出;第三,为了企业重生,关键出路是加快自主研发。通过必要的结构性改革,中国经济可以继续保持稳定增长。