·张建军·

放牛这种经历,多属于在农村成长的80后。70后的童年尚属人民公社时期,畜牧归集体并有专门的饲养员照看,轮不到小孩子掺合;至于90后,多随着国家城镇化转为市民,也就无所谓放牛了,甚至有的90后吃过牛肉而未见过牛跑;唯独80后的童年,恰逢包产到户政策落地不久,庄稼人的干劲得以释放,开荒垦田,正是需要畜牧劳动力的时候。

农村人对牲畜的选择极为考究,但不外乎会拉车、力气大、性温和、会下崽这四点基本要求。驴除了叫唤的勤快、嗓门儿高以外,力量稍逊,拉车尚有余,犁地力不足,特别是倔驴脾气上来不好控制,弄不好蹄子一甩掉进山沟,血本无归;至于骡子,劲儿倒是很大,毕竟有马的血统,但不能繁衍后代是硬伤,达不到庄稼人牲畜成群的目的;唯独牛,性情温顺、不吵不闹、任劳任怨,什么“九牛二虎”、“力大如牛”则说明牛历来属于力量的化身,如果养了母牛,基本上每年都能下个小崽,可别小瞧这额外的一只牛崽,这可是庄稼人不可替代的外财。所以,在陕北农村,养牛者居多,除了米脂等地热衷于吃驴肉而偏向于养驴外,驴和骡子较为罕见。至于我家,从记忆到现在,一直都是养牛。现在,耕地、拉车早就被机动车所代替,但父母还是养了一头小牛犊,父母说,养了这么多年牛,已经习惯了,不养一头总觉得不是地道的庄稼人。

十岁左右开始跟着成人放牛,不足200人的小山村养了三十几头牛。牛的胃口极大,必须有足够的草料,如果圈养,割草既辛苦又浪费劳力,后来村里就形成了惯例,每天由两户出人赶着全村的牛在外放养,一般是一个成年人搭配一个小孩,这样比较合理,两个成年人搭配有些浪费,两个小孩又不能让人放心,一大一小既不误事,又不浪费劳动力。

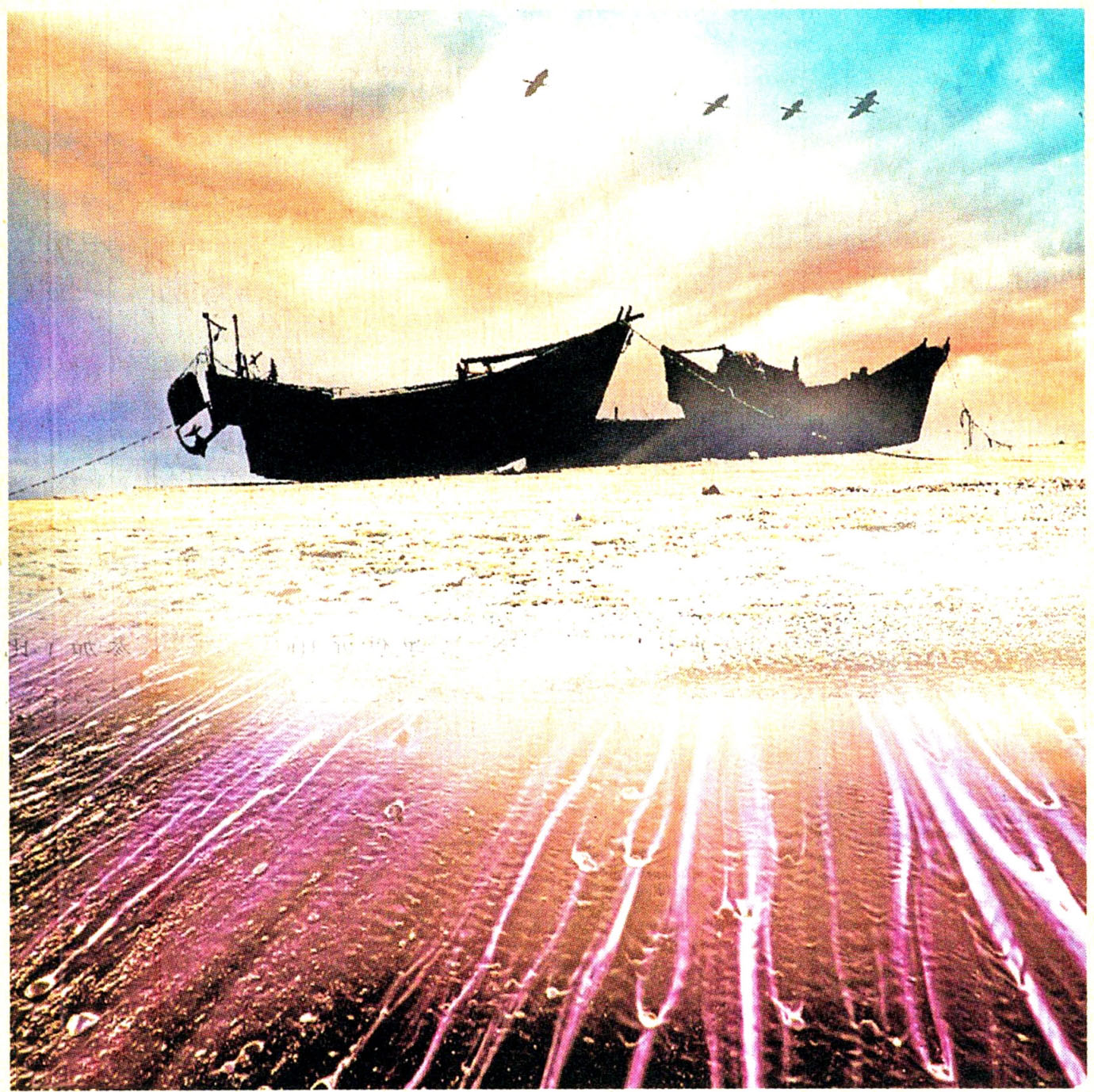

我家的牛,从最初的一头发展到三头,后来就用大牛、二牛和三牛来区分彼此,轮流放牛也从一开始的二十几天一次到后来的不到两周一次。对别人来说,放牛是个苦差事,上午九点多赶着牛群出村,沿着毛乌素沙漠找水草,除了牛与人同时午休不足两个小时外,一直要持续到日落时分方可回村,若过早回去,是要受数落的。粗略估计,一天至少要在炎热的毛乌素沙漠奔走30公里,如果走的太远或某一头牛趁人不注意走失,则很有可能摸黑回村。

像放牛这样的体力活,别人都是叫苦不迭,而对我来说却是美差一件。不仅仅因为那天不需要上课,还能获得父亲奖赏“高橙”一瓶,书包里馒头、葱花饼和水壶塞得满满的,干体力活吃饱喝足是前提。到了七八月,还会有意外收获,偶尔能在邻村的庄稼地偷几个香瓜或西瓜(沙漠里昼夜温差大,鲜用化肥,味道甜美),假若胆子再大一点,甚至可以摸几个土豆,反正沙漠里的干柴多,个把钟头就能吃到烧土豆,如果能佐以葱叶或胡麻,那可真算是美餐一顿。不过,偷瓜摸土豆的事儿还是少干为好,弄不好有人追来算账,毕竟不是什么光彩的事。放牛可不仅仅是吃好、喝好那么单一,还有追着壁虎跑,偶尔能逮到刚出窝傻里傻气的兔子或山鸡,运气好的时候还能摸到一窝野鸡蛋,三伏天太阳最毒的时候,效仿电影里野战军用沙柳编一个凉帽,或用沙竹编一个帽子,后边非要再织一条长辫子,活脱脱一个清朝儿童穿越到陕北牧牛。

傍晚时分,所带干粮少有盈余,甚至小口抿着喝的“高橙”瓶,也因加了几次泉水而没有一点饮料味,这才依依不舍扔掉。是时候回村了,距村庄还有四五公里的时候,顺势骑到了训练好的牛背上,悠哉游哉,无忧无虑,正是夕阳晚照、蛙声一片,远处村庄炊烟袅袅,辛勤劳作的庄稼人开始准备晚餐。

回村刚好是一个下坡,也是一天放牛最为热闹的时候,几乎所有的牛儿都要撒开蹄子、晃着撑饱的大肚子狂奔。对不守规矩、习惯于钻玉米地的野蛮牛,主人早早就开始等候拦截,而温顺的牛,则自顾自走回圈棚,直到所有的牛归家,一天的放牛生活算顺利结束,也算是帮父母完成了一件大事儿。

常常怀念放牛时光,穿行于茫茫毛乌素沙漠,体验过现在的小孩不曾有过的精彩童年,捉壁虎,摸瓜果,骑牛背,挥柳条,赶牛群,好似凯旋而归的将军,又似杜牧笔下“遥指杏花村”的牧童......落日余晖、炊烟袅袅,茫茫毛乌素沙漠,总有写不完的童年趣事。

(红柠铁路)