编者按

劳动创造幸福生活,实干成就价值梦想。在大力弘扬劳模精神、劳动精神和新时代工匠精神的当下,“劳模(职工)创新工作室”的作用将更加显现,对实现个人价值与企业发展的最大结合有着十分重要的意义。

从今日起,本报推出《劳模(职工)创新工作室风采》栏目,重点报道一批在我省有影响的“劳模(职工)创新工作室”,激励广大职工立足岗位、创新奉献,进一步发挥职工群众性科技创新活动在创新驱动发展战略实施过程中的推动作用。

一名优秀铣工就要依靠身边有限的资源,勇于实践、探索创新,从而及时保质保量完成生产任务。 ——席小军

席小军认真加工每个部件

言传身教

今年41岁的席小军个子不高皮肤黝黑,由于工作关系,一双粗糙大手的手掌纹、指甲缝里总带着一点黑色油污,“没办法,整天和机器打交道,时间长了怎么洗都洗不干净,真是不好意思。”见到记者老盯着自己的手看,席小军略带羞涩地说。

“老席是个厚道人,干工作讲究实实在在,在他面前想偷奸耍滑,想都别想。”宣传干事赵小运在一旁向记者介绍说。

老席,就是本文的主角、陕汽集团“席小军创新工作室”的“领头羊”。

在机械行业里有这样一句话“忙车工,灵铣工”,席小军的理解是:一个优秀铣工就要依靠身边有限的资源,勇于实践、探索创新,从而及时保质保量完成生产任务。

2009年4月,老席班组接到了新的生产任务。当时由于没有专用的工装夹具,按照传统方法加工,每台铣床每天只能加工20件,面对日产160件的任务,就必须投入更多的人员与设备。为了及时保质保量完成生产任务,老席和同事每天工作11个小时。46天后,任务完成了,大家脸上露出了久违的笑容。可没想到,产品在验证使用时都因缺陷大而否决。在接下来的日子里,老席和团队成员对加工设备陆续进行了11次改进,每台铣床由原先的日产20件提升到40件。尽管这样,还是不能满足生产计划的要求。那些天,老席和团队成员无论吃饭、走路、睡觉,满脑子闪现的全是前簧后支架的生产任务。有一天中午回家,刚坐在沙发上想这事,突然看见玩积木的儿子,一下灵光闪现,这不正是装夹工件所需要的方法吗。老席高兴地抱起儿子亲了几口,披上衣服就跑回车间,把想法告诉领导和同事,讨论后得到大家一致认可,做了一套很简单的L板作为装夹定位铣具。这一装置大大降低了劳动强度,产品质量也得到了保障。

随着陕汽集团不断发展壮大,每年会招收新员工。作为“创新工作室”带头人的老席认为,认真做好“传、帮、带”工作责任重大。平时他对新员工提出的问题积极耐心解答,毫无保留传授铣工技术,使他们尽快成长。20年来,老席先后带出40多位徒弟。如今,他们大多数已经成长为技术能手。

席小军对记者说:“企业的发展离不开人才的培养,尤其是技能素质过硬的人才,做好传、帮、带就是为企业技术革新、长远发展储备优秀人才。”

在“席小军创新工作室”的众多创新项目中:对推力杆支座加工方法改进的项目,提高了生产效率5倍,年节约资金50余万元,项目获“QC”国优奖;提高发动机左/右托架加工效率的项目,提高生产效率将近4倍,年节约资金40余万元,项目获“QC”国优奖;对支架类零件铣削方法的改进,提高生产效率5倍以上,年节约资金20余万元,项目获“QC”国优奖。

如今,“席小军创新工作室”的成员达成了这样一个共识——有创新才有出路。

本报记者 刘强

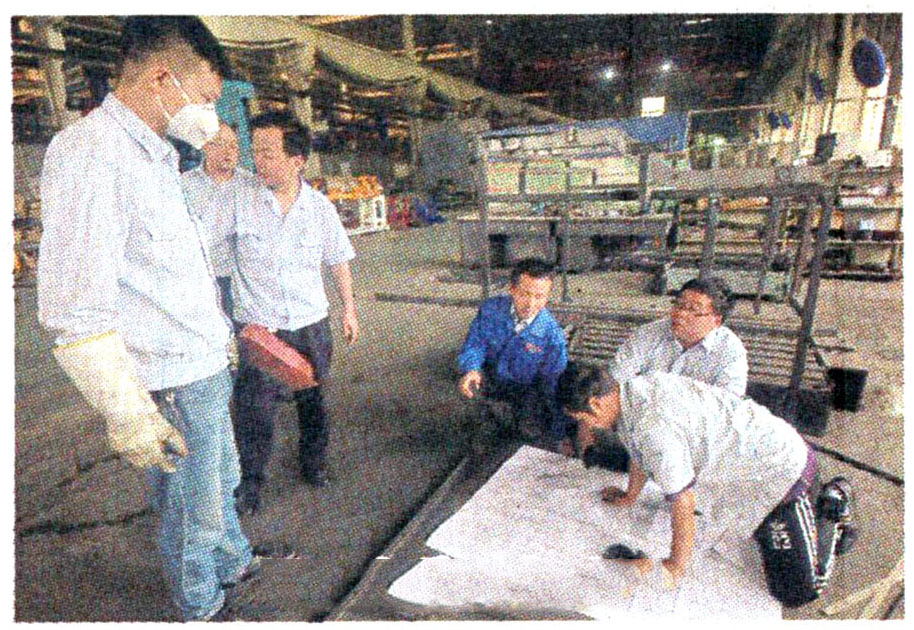

团队成员研究图纸