杨文宗(中)带领团队在工作中

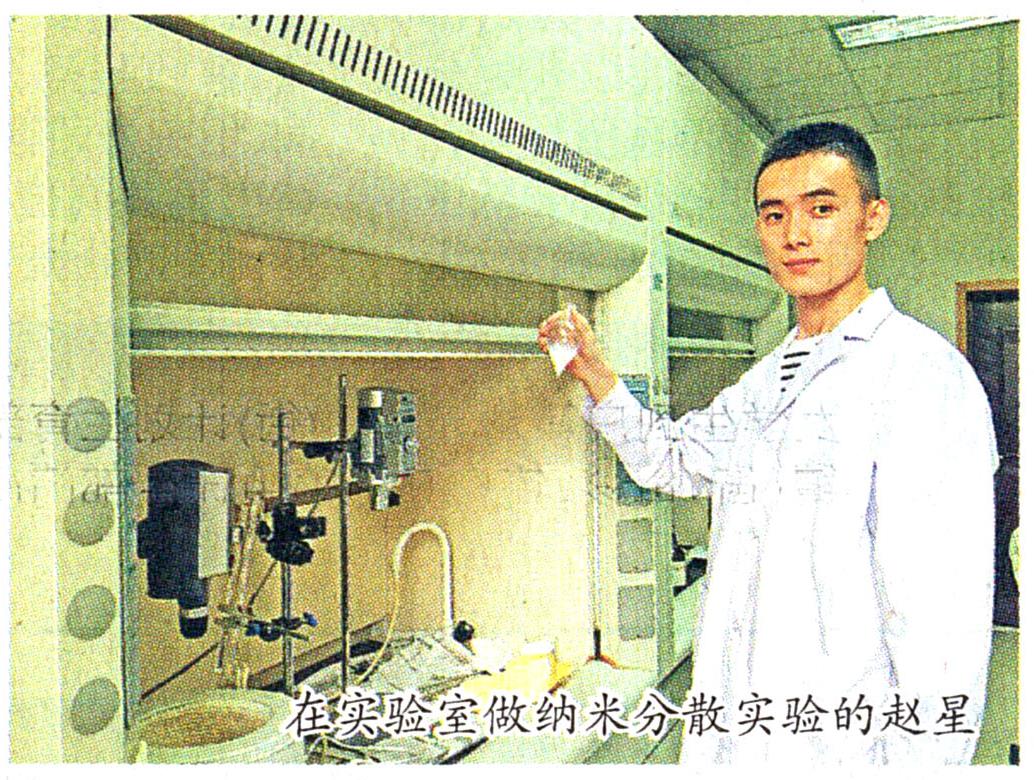

在实验室做纳米分散实验的赵星

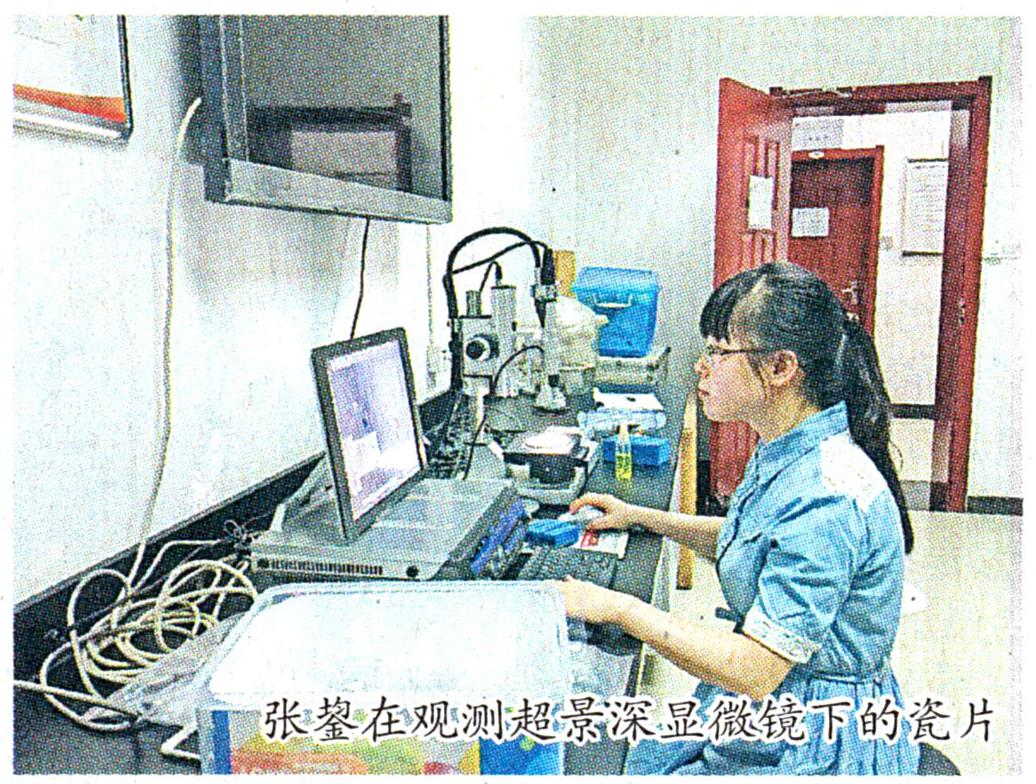

张鋆在观测超景深显微镜下的瓷片

面庞娇小,戴着眼镜,笑容腼腆,1993年出生的陕北姑娘张鋆现在是西北大学文物保护专业研一的学生。“我现在的研究方向是科技考古,专攻陶瓷方向。很辛苦,但我也很自豪。”说起自己的专业,张鋆的眼神里透出激情。正说着,张鋆拿起一件瓷片放在超景深显微镜下,电脑屏幕上显示出瓷片的显微形貌和测量数据。张鋆耐心解释:“对瓷器的修护来说,科技分析是非常重要的环节,搜集文物信息,才能明确后续的保护和修复方案。”

实验室对张鋆来说像是第二个“家”,平时只要没有课,张鋆几乎都待在这里,这份在别人眼中繁复且枯燥的工作,张鋆却甘之若饴。“能在西大修文物是件幸福的事儿。文物保护专业不似其他热门专业的热闹喧嚣,更需要一份安静从容。”张鋆微笑着说。

在西北大学文物遗产学院的文物科技实验室内,赵星正站在一排化学试剂前思索着。今年是赵星在西北大学文物保护专业学习的第六年,现在他已经是文物保护学材料方向的博一学生了,他配合导师完成的文一项物保护材料项目正在申请专利,让他备受鼓舞。

作为文物的“主治医生”,赵星常常在实验室里一待就是一整天,寒暑假的大量时间也是在实验室和考古现场度过的。内心深深的责任感让他一步步走到了现在:”我现在依然清楚记得本科毕业时,因为能力有限,无法对一块出土的汉代漆器完成清理。那次经历让我明白了这个专业工作的困难和人才培养的不易,我决心坚持下来,努力提高自己的水平。因为我们的工作,关乎一个国家的过去,更关乎它的未来”。

陕西省历史博物馆壁画保护部副部长杨文宗是一位“老西大”,从业30余年,杨文宗对于文物修复有着深刻的体验与理解:“我们对文物进行修复干预前,首先要知道它有什么问题。长期的经验积累和实践摸索,才能得出最合适的修复方案。”对于珍贵的古代壁画,杨文宗和团队每天都会进行“会诊”,反复讨论修复方案。杨文宗说,那些壁画都是他的宝贝,他所有的努力,就是为了看到它们重新焕发光彩。

一砖一瓦,一件一物,都带着历史的印记,而每一位在文化遗产保护道路上坚持下去的人亦是当之无愧的艺术家。身处浮华喧嚣不改“匠人之心”,他们的坚守,复活了珍贵文物的风采,更使我国几千年来渊远流长的“工匠精神“热度灼人,前行的路上有笑有泪,但他们心中永远唱着属于自己的那一支”奉献之歌“。

(刘曌琼 姚皓 仝青)