先登上11层楼,再爬二十几米的垂直爬梯,然后来到距地面60多米高的操作室……8月4日,室外气温35摄氏度,在陕建四建集团三公司邮电大学教师公寓楼项目工地,记者跟随塔吊司机岳军,登上塔吊,体验高空作业的“热度”。

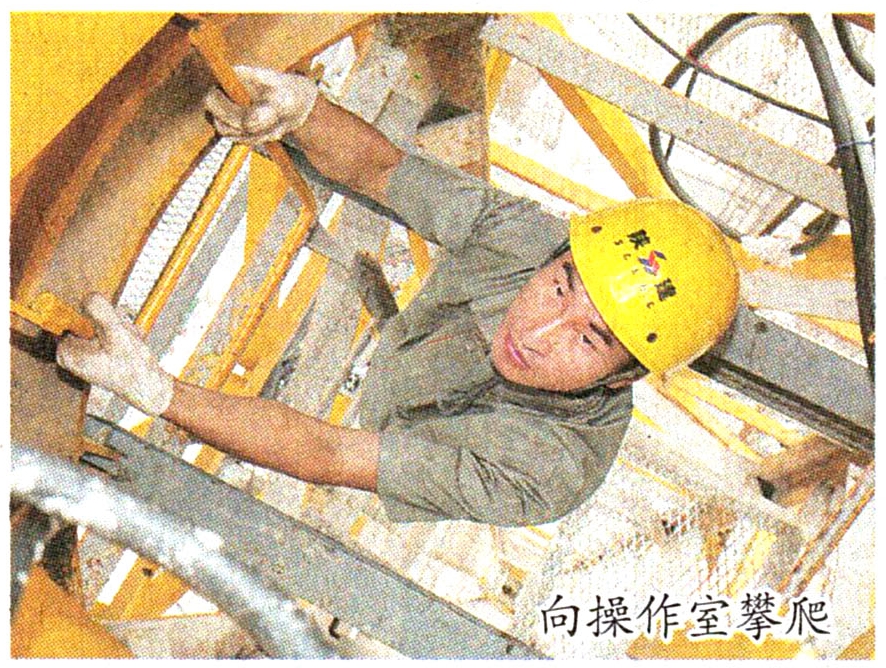

热、热、热……登上11层楼后,记者已是体力透支、气喘吁吁,汗珠不停从脸颊上滴落到水泥地面。本以为已经到达目的地,可岳军指了指头顶,笑着说:“这才哪到哪,那里才是。”顺着他手指的方向一看,记者心里不禁打起了退堂鼓,后背直发凉。原来,要到达塔吊操作室,必须徒手爬过一段二十几米高、几近垂直的楼梯。在休整了片刻后,记者鼓足勇气,伴随着心惊胆战缓缓向上爬去。此时,岳军爽朗地说:“这对我来说是家常便饭,每天要爬五六趟。我可是离太阳‘最近’的人。”

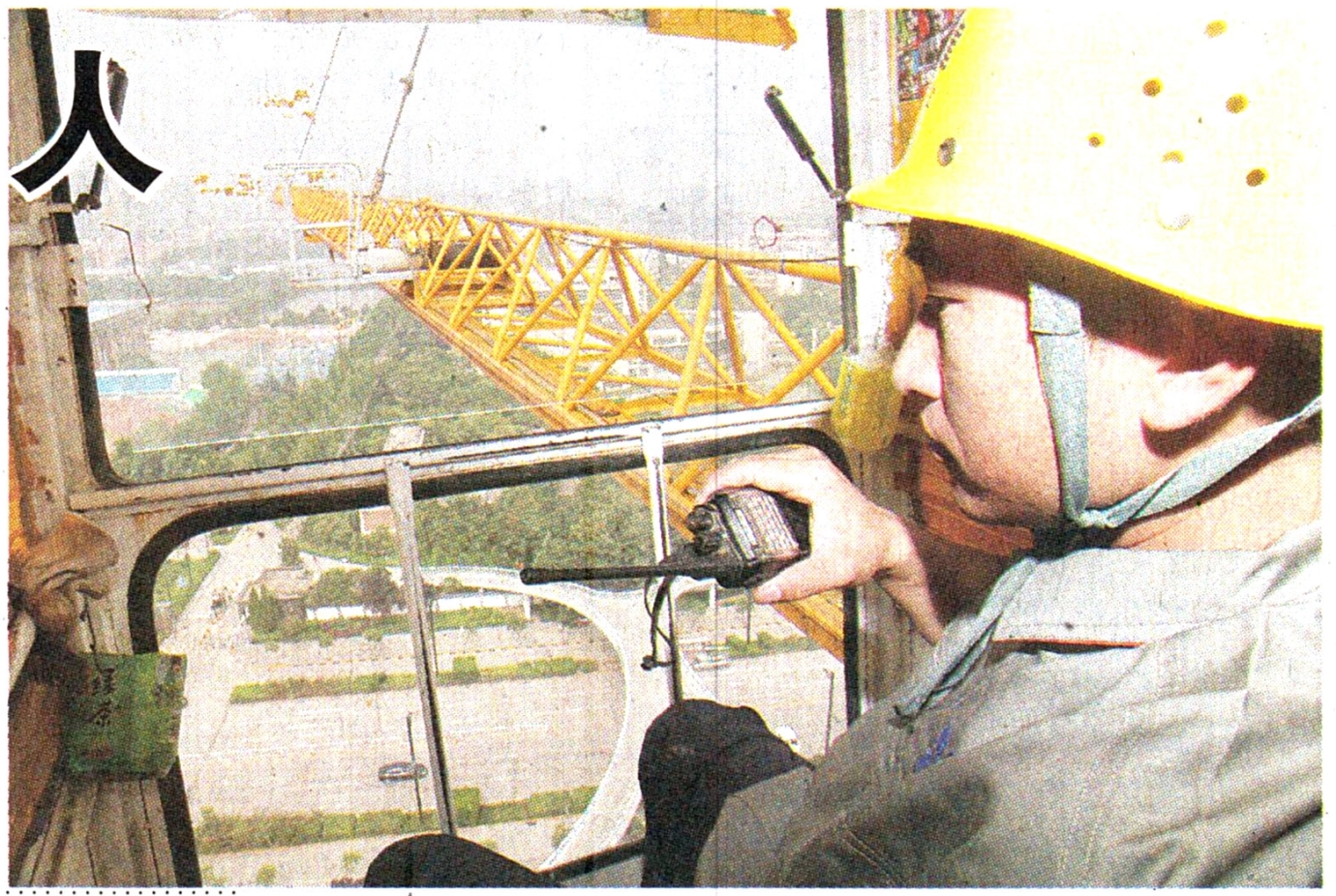

在脑袋一片空白中,终于来到了塔吊操作室。等记者平复了紧张的心情,岳军早就开始了工作,只见他用对讲机和地面对接后,操作着塔吊将吊钩准确放到地面。这次吊装的是一组机械设备,需要吊装到桥塔顶端的工作平台。“开塔吊看似简单,却是门技术活,要求稳、准、快,完全靠经验。能让吊钩稳在高空不晃动就不是几日功夫所能练就的。”岳军说。

虽然操作室有空调,看上去工作环境不错,但他经常要爬到离地面近百米高的塔吊大臂,给所有“关节”上油,保证设备正常运转。

干塔吊工作已经8年,回忆起第一次上塔吊,岳军记忆犹新:“那时我23岁,上去的时候特别紧张、害怕,腿不停抖,现在已经习惯了,感觉比在地面骑电动车还安全。”

“这项工作属于特种高空作业,除去大风、大雨、雷暴等天气,基本上全年不休。”岳军一边操作一边对记者说,“干这行要求心理、身体素质过硬,有恐高、高血压、心脏病的人无法胜任。”

时间在塔吊的上上下下中一点点过去,为了不影响岳军工作,记者向他告别,心里默默祝福这些离太阳“最近”的人:一切安好。 本报记者 鲜康

向操作室攀爬

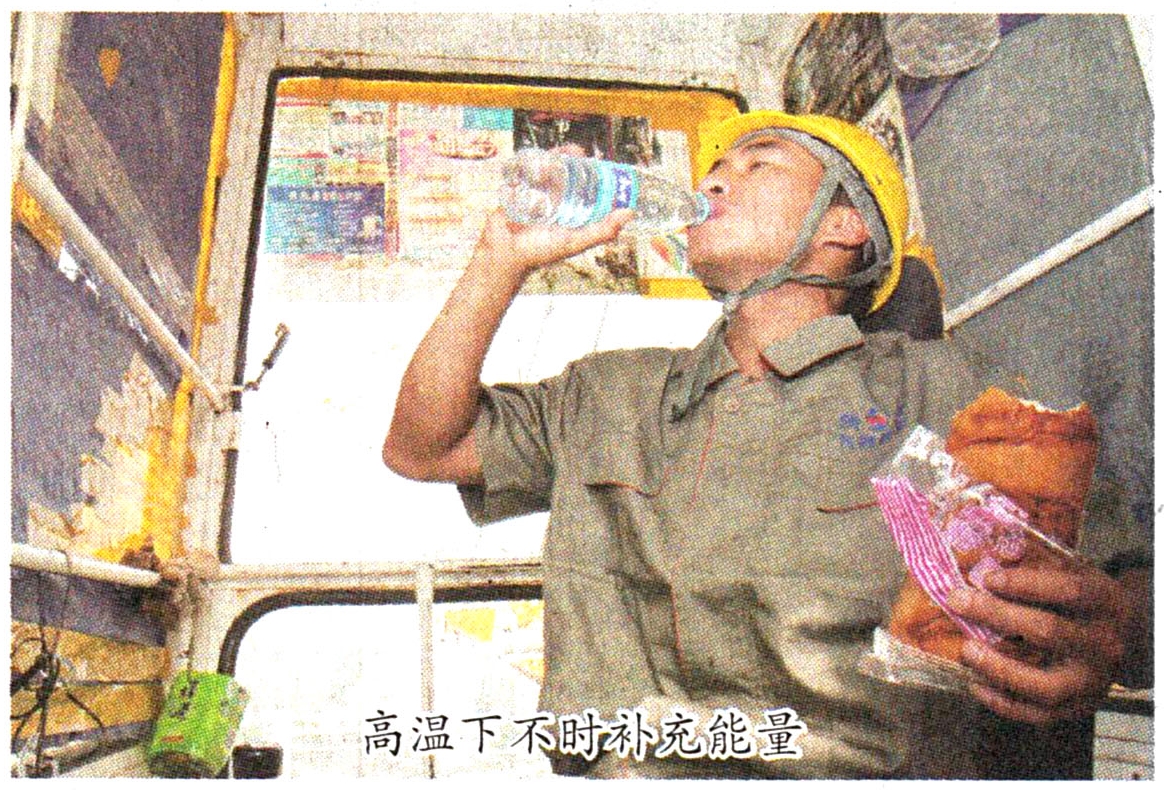

高温下不时补充能量

高温下,岳军“全副武装”一丝不苟工作。