他们是一群富有理想、又有精神追求的80后、90后们,他们有着年轻人的朝气和活力,他们踏着父辈的足迹在都市继续打拼,他们承受着生活的压力,依然步履坚定地前行——

“为了家人,我还要继续干下去”

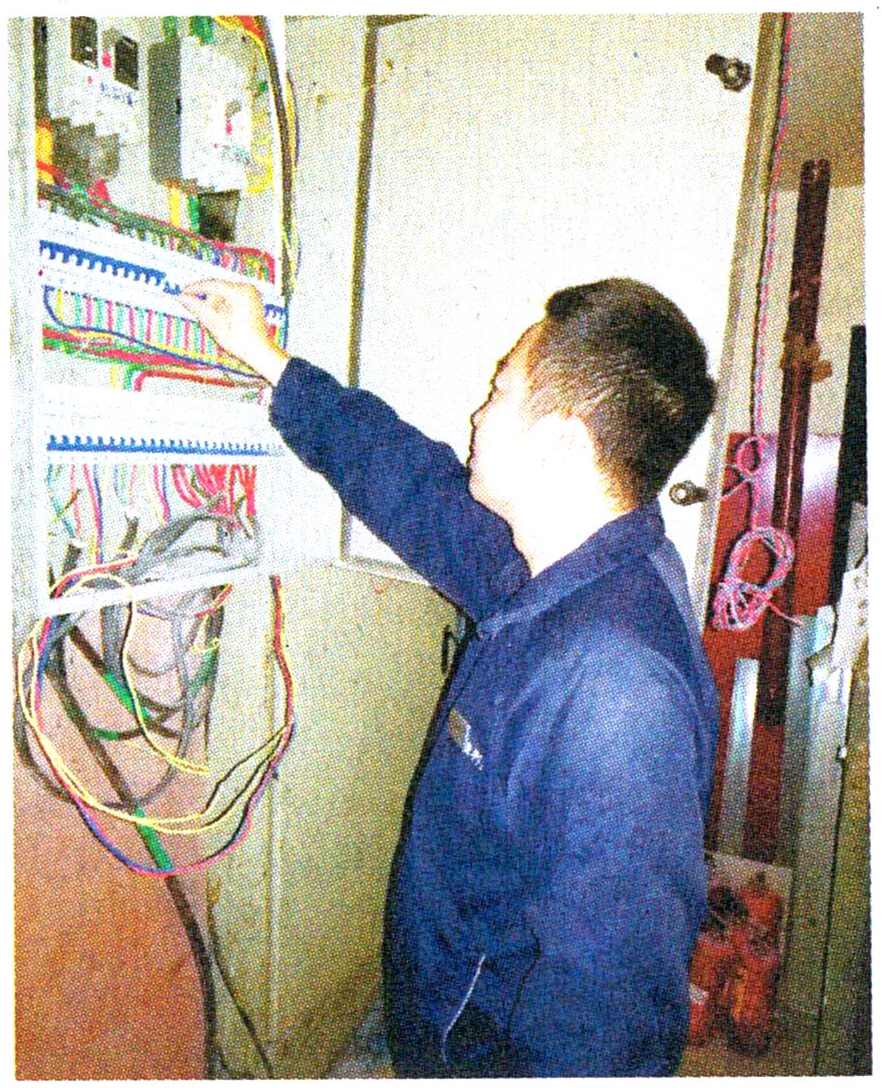

今年32岁的刘超是一家KTV工程部的主管。每天下午6点半他都会准时来到店里。他告诉记者:“我拿着配电柜的钥匙,整个公共区域的电源空开都要由我推上去,所以晚来一会都不行。在这干了5年,我没有迟到过一回。”说是主管,可是各种杂活他都得干,修音响、修水电、修话筒、检查灯光……一直到凌晨3点下班,他很少有休息的时间。在店里还会经常遇到喝多了的顾客,一会说麦克风声音很小,一会说混响声音很大,他只能陪着笑脸一遍遍在效果器上调整。“比起我以前打工受过的气,这根本不算什么。这份工作相对稳定,老板人也不错,从不拖欠工资,要养家就不能脾气大。”在外漂泊13年的刘超对这份月薪3000元的工作充满了感恩。

刘超的家在商洛市商州区,对于城市的第一印象来自于在西安打工的父亲口中。那时候他刚上初三,他的父亲到西安的一家煤场打工,给人送蜂窝煤。“我爸一个人工作供我们兄妹三人读书,他每次从西安回来都会带些好吃的、讲他碰到的新鲜事,我就觉得在城里打工特别好。”怀着对城市的憧憬,2003年高中毕业的刘超开始了打工生涯。他先后去过北京、深圳、中山,干过推销员、电工、质检员。重复、繁重的工作带来的枯燥感很快取代了初入大城市的新鲜感。“等我开始打工,才知道父亲的不容易。尤其是我在做手机质检员的时候,每天都坐在流水线旁,拿起传送带上的手机外壳,检查外壳表面有无颗粒。在10个小时的工作时间里,一直重复这样的检查,像个机器人一样。”可是尽管工作辛苦,为了闯出个名堂,他在外坚持打工7年,很少回家。

2010年初,仍旧是个打工仔的刘超在父母的劝说下回到老家。很快,他就跟家里介绍的对象结婚。父亲在老家花费十多万为他盖了新房,可是刚过了一个月,刘超就决定和媳妇来西安打工。“老家的生活太单调了,除了种种地,就是喝酒、打牌,人都要待废了。”就这样,2011年初,刘超凭着自己当电工的手艺,成为一家KTV店的电工,慢慢做到了工程部主管一职。

现在,算上妻子的工资,刘超一家一个月有6000元的固定收入,可是他几乎不敢跟同事聚会,也很少像“城里人”一样在周末带家人出游。他给记者算了这样一笔账,房租1000元,孩子的幼儿园托费1600元,菜钱900元,交通费300元,每月固定要花的就3800元,这还没算偶尔要添置个衣服的费用以及遇上婚丧嫁娶的份子钱,每个月能存1500元都不容易。这样的收入,让刘超想都不敢想在城里拥有一套自己的房子。所以这些年来刘超还是习惯称自己是农村人,他常说:“在这个城市没有房子、没有户口,永远都是外来户。”当记者问他是否考虑回老家去,毕竟老家还有一套房子,刘超坚定地摇了摇头说:“不回去,也回不去了。回去我能做什么呢,老家除了务农,根本找不到活干。而且老家的教育水平太差,为了孩子,我也得坚持。” 本报记者 钟洁

万家灯火哪盏属于我

10月10日,西安,天气阴。

22岁的李定慧推门进入约定的采访房间时,面带一脸的青涩,还有些许紧张。记者打破尴尬,告诉他“不用紧张,就是随便聊一聊你的打工生活”。他嘿嘿一笑,神情便开始慢慢放松。

“每天早上很早起来,洗漱后跟着工友集合去吃饭,然后走到工作岗位,一干就是一整天,下班后身体总是疲累的,回到宿舍就想睡觉。除了极少的加班外,一般晚上都没有任何安排或者其它事情,还是睡觉。”李定慧说,这种生活他已经过了两年多,很少出去在城里逛。仅仅在西安市南郊的某项目部工地上干了两年外架工作的他,脸上却有了超越同龄城市人的沧桑。让他高兴的是每月有5000元左右的收入。

来自安康市旬阳县农村的李定慧和父母尽管都在西安打工,但不在同一个工地,也不在一起生活。他说:“有时候想父母或者想回老家了,就站在架子上,有意地向父母务工地或者老家的方向看一看。”

打工生活的苦都不算啥,最能够给予李定慧动力的是,他与谈了三年的女朋友约定,好好挣些钱,明年结婚后就一起来西安生活。目前女友在老家,因为他在工地极少有假期,只是过年或者老家有事才能回去见一次女友。正是因为他长时间不回家,有一次女友还因此跟他闹了一回分手,最后还是亲友帮忙苦苦相劝才合好。“毕竟天天不在一起,一年到头也见不了几次面,女友心里肯定有抱怨。”

“走一步看一步,眼下先在工地好好干,让自己的技术更好,以后也许会有转行的想法。”与最初的农民工不同,李定慧谈到未来,希望西安的万家灯火里将来也有一盏常亮的灯属于自己,从外来的漂泊者真正成为城市的一份子。

采访结束离开时,李定慧又走上岗位紧张地忙活开了,他的每一个动作,仿佛都充满了对美好生活的追求和拼搏。

本报记者 杨志勇 见习记者 刘诗萌

考取文凭,不再干体力活

10月6日,见到王宁的时候,她在西安市东郊一家广告公司上班,做设计助理。

5年前,上完高一的王宁,因父亲打工出了事故,一条腿骨折了,弟弟又出了车祸。面对家里的巨大变故,她不得不辍学。为了能在经济上帮助家里,她开始了打工生涯。

辍学后,王宁先去广州打工。刚过18周岁的王宁不能适应南方的环境,在广州干了半年就回了老家。在母亲的建议下,她在彬县计算机培训学校学了一年计算机。学完后也没有找到跟计算机有关的工作。

家人给她在彬县一煤矿找了个临时工,做煤矿餐厅的库管。“工作是体力活,太累了!”王宁回忆起那段工作经历,仍然心有余悸。

近几年,网购发展比较快,彬县县城也涌现出很多网店。王宁又辞去库管的工作,去县上的唯品会做客服。做客服期间,除了登记开票,还需要频繁地搬运货箱。

王宁说:“我想把自己学的计算机捡起来,干一些技术活。我不能继续待在小县城,我要到大城市打拼。”说话时,王宁声音不大,但语气坚定,信心满满。

现在刚来西安几个月的王宁,跟着以前计算机学校的同学做起了广告设计,虽然工资不高,但她却觉得充实快乐。下班时间,她就宅在家里看看书,考取大专文凭是她努力的方向! 本报记者 古晓娟

关爱,让新生代农民工融入城市

农民工的代际接力使城市建设大军浩浩荡荡,横无际涯,朝气永葆!

在改革开放的大潮中,一大批老一代农民工别离故土,满怀憧憬进城务工,他们为国家和城市的建设发展作出了巨大贡献。光阴催人老,世事轮回,他们带着收获以及老去的容颜大部分回到了生养他们的土地。他们的子女又载负着他们的使命,踏进城垣,成为了城市建设的新一代主力军。

据有关数据统计,我国农民工已达1.6亿,其中,年龄为80后、90后的新生代占绝大多数,大约1个亿。他们出生后,在家乡上学,上完学以后就进城打工,相较于父辈,他们对农业、农村、土地等不是那么熟悉,但他们受教育程度高,职业期望值高,物质和精神享受要求高,具有很不同于父辈的、却和城里年轻人接近的特质。

他们渴望进入、融入城市社会,而我们的城市在很多方面还没有完全做好接纳他们的准备。受种种因素的影响,这些新生代农民工除了承受来自工作、生活的压力外,在精神方面常常会有空虚隔膜感。

全社会应该关注他们,给他们多些实实在在的关爱。而作为职工“娘家人”的工会部门,更应该义无反顾地倾力相帮。

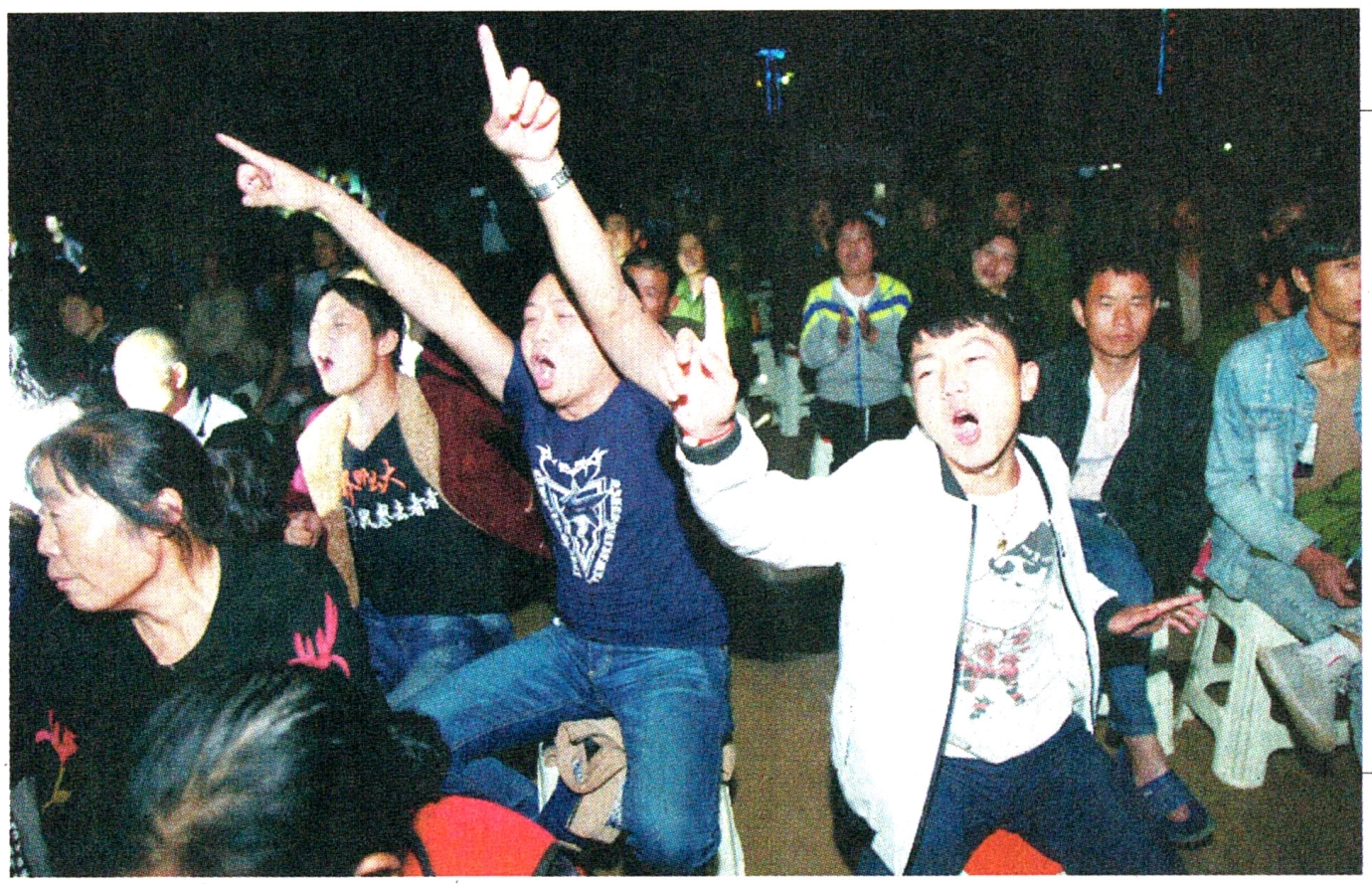

今年以来,各地工会组织大力开展农民工入会行动,使大量的新生代农民工有了“娘家”,生活上、工作上有人关爱,权益上有人依法维护。但做好了这些工作还不够,面对新生代农民工,工会还应结合他们的特点,在优化丰富其精神生活上多做点事,比如,组织开展其喜闻乐见的业余文化体育活动;比如,开展一对一谈心对话、心理咨询服务,等等,以满足他们的精神文化生活需求,让他们从心灵上融入城市,拥抱城市,像我们每个老城市居民一样,健康地富有认同感在城市生活工作。

有爱有包容我们的城市才更美好,城市化也是我们国家发展的方向。让我们关注新生代农民工,关爱新生代农民工,同他们手相牵,心相贴,共建幸福美好和谐的城市家园。 (毛静)

平日每天重复的工作,工友们的生活相对枯燥,每当有精彩的文艺演出时,年轻人总是异常活跃。来自渭南的三位年轻农民工在观看一场演出,与台上的演员互动,尽情地释放着活力与激情。

本报记者 鲜康 摄

打工挣钱还债

10月9日,西安市天台四路,陕建九建集团五公司承建的沣东五小施工现场,机器轰鸣,人流攒动。

30岁的赵龙,正在工友的协助下,手拿榔头,叮铃哐啷地敲打着。

这位来自四川省巴中市南江县天池镇二郎村的农民工,自2006年初便跟随老乡外出打工至今,整整十年。看到记者,他略显拘谨,黝黑的脸上目光显得深沉,他的胡须很打眼,好像浓墨写的隶体“一”字。

一起搭帮干活的两位工友,一位是赵龙的父亲赵守平,一位是他的妻子代中华,他们一家三口从年初就来到这个工地上干活。赵守平衣着简朴,露着憨厚的笑容,手背粗糙得像老松树皮,青筋暴露,手心上磨出了几个厚厚的老茧。

“我是个民工,没文化,没见过世面,你找我们聊什么呀!”赵守平一脸疑惑。见父亲有些沉默,在一边干活的儿子赵龙接过话:“农村是靠天吃饭,我初中毕业就外出打工了,一直在工地,先后做过外架工、电钳工、木工等,干过的工地连我自己都记不清楚了。刚开始的时候,一个月工资才一千多点,好在工地上干活开支不大,多多少少还能有点结余还外债。”

话语间,赵龙慢慢站起身来,伸了伸腰,深深地叹了口气说:“2007年初经人介绍我和媳妇结了婚,那会家里穷,连彩礼带结婚办酒席总共花了5万多,借外债3万多元。2008年遇上了汶川地震。老家的四间老土房全塌了。灾后重新修建房屋花费了30多万元,又四处借钱,加上结婚时借的外债总共有40多万元。新房主体刚建起来就没钱了,当年10月,我又出门打工挣钱。”

“这些年,农村老家实在是没有好的收入。我和媳妇两人一直在外漂泊打工挣钱还债。2012年,我父亲也出门和我们一起来西安打工。一家三口,各有分工,我媳妇的工资仅够我们三个人的生活费,我爸挣钱补贴家用,我挣钱还债。几年下来,欠的40多万元外债还得就剩2万元,年底回去一并给人就还完了。”说到这里,赵龙流露出了些许轻松与高兴。 本报记者 杨涛

赵龙(图左)、妻子代中华(图中)、父亲赵守平(图左)

创业“帅哥”期盼好日子

西安新元工程安装服务有限公司三十岁出头的董事长王帅,10年前与父亲从陕北来到西安一家电梯安装公司工作,当时该公司代理安装与维护保养一家国际知名品牌电梯,生意十分火爆,但是由于技术工人缺乏,安装工程进度始终无法满足客户需求,急得老板抓耳挠腮。王帅看在眼里,急在心上,他毛遂自荐,但老板却对他半信半疑。在其再三央求下,老板勉强答应一试,如若有损失必须由王帅个人承担。

对此,王帅查资料、看说明,废寝忘食,并不时请教师傅,很快就掌握了进口电梯安装基本要领与维修保养各项技能。在其带领下,一座32层高楼电梯顺利安装完工,并通过质量监督部门安全认证,老板和同事们向他竖起了大拇指。

“2014年春,我注册成立了自己的电梯安装保养公司,开始创业,体验一把当老板的感觉。虽然业界对我们公司的业务技能与服务质量非常满意,但由于目前经济下行压力较大与西安市中低端楼盘市场相对饱和态势,电梯使用率不高,维护保养业务不多,致使企业正处于爬山过坎期。”王帅说。

与记者说话间,老家打来电话说,星期天晚上学校召开家长会,要求学生父母必须有人参加。

“虽然在外漂泊打拼了这些年,自认为吃住在省城,习惯了这里的生活节奏,就是西安人了,殊不知小孩上学却难倒了人。由于交不起借读费,孩子只能回老家就读,现在已经上小学三年级了。”王帅说,“这不,身怀六甲的妻子又得返回老家,参加孩子的家长会,这样折腾啥时间是个头呀!真盼着好日子能早些到来。”

本报记者 胡建宏

90后小伙撑起“一片天”

10月11日,咸阳市马泉街道办的一家电脑、手机维修店里,90后小伙董佳正在忙活着修理一台电脑。半个小时后,电脑修好了。他说:“这样的活儿放在别人手里也就二十分钟,我却得忙活半个小时。”

今年25岁的董佳出生在一个农村家庭,父母都是农民,他在很小的时候生了一场大病,为给他看病父母花光了几乎家里所有的积蓄,还借了一些外债,最后还是因为治疗不及时致使他的右手落下了残疾。一个偶然的机会,董佳得知咸阳市针对残疾人要举办一期免费职业技能和实用技术培训班,他就去报了名。在咸阳高等职业技术培训学院学手机维修。从学校毕业后,又找了一个师傅学习了电脑维修技术。他说:“父母担心我外出就业会有生活上的不便,于是我就在离家不远的街道上开办了一家电脑维修店。”

在董佳打扫店里卫生的时候,来了一个顾客。顾客手上拿了一个手机问道:“换一个手机屏多少钱?”说着顾客就把手机递向了董佳。他看了一眼说:“你这个手机外屏碎了,换屏得要60块钱。”“便宜一点,50块钱可以吗?”“50就50吧,今天没什么生意,给你算便宜些。”谈好价钱后董佳就开始给手机换屏,他的右手拿工具的姿势和正常人不同,也正是因为这样,本来可以一次装上的手机屏,他却装了三次。

董佳说,店里有时候生意好了,一天可以挣个二、三百块钱,生意不好了一天也就挣几十块钱,甚至还一分钱都挣不下。

“我没有太大的能力,就只能开个小店自己奋斗了,现在的生意没有前几年好了,可我每个月都会存上一些钱,贴补家用。”他说,“我若不努力的话光是赡养老人都很困难,更不要说娶媳妇了。” 本报记者 桂璐

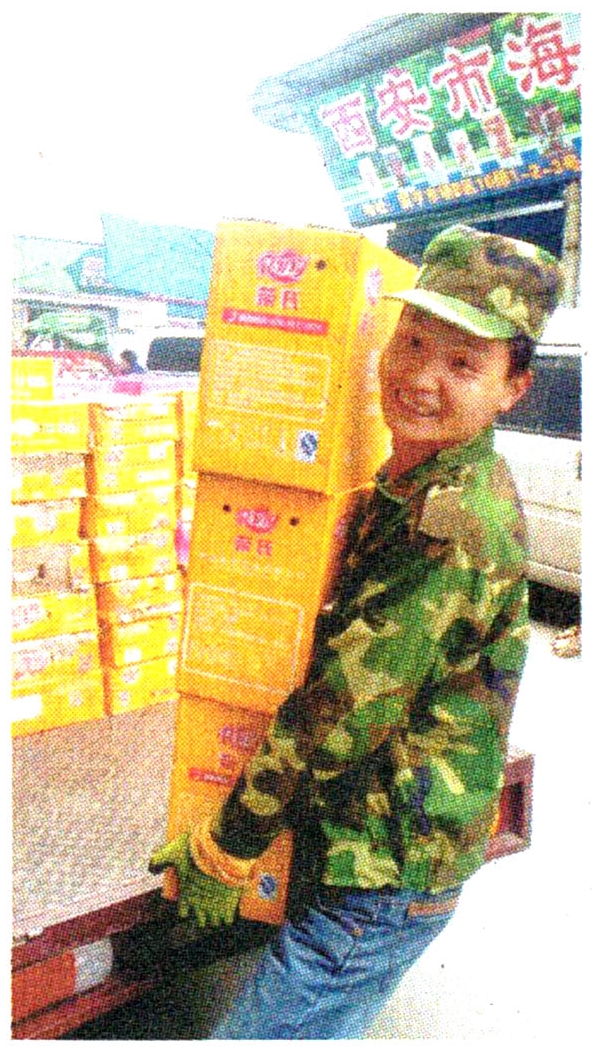

三轮车上的穿行族

骑机动三轮车,穿行在拥挤的车流中,装货拉货卸货。在西安西郊,靠近城西客运站的国亨批发市场,有一批急急忙忙的三轮穿行族,时常让过往的车辆和行人头疼。但是,这些人又不可或缺,市场里的成批成批货物就是通过他们分散出去……来自河南省平顶山市的呼攀峰便是众多三轮车族中的一员。

三十出头的呼攀峰来西安13个年头了。家乡人太多,没有那么多就业机会,为了生存,他只能只身闯天涯。呼攀峰称,以前在当地下矿干活,对身体危害很大,也没太多技术可言,走过很多城市,也没留下来。“西安有很多老乡,工作机会也多,我就来了,这也是我待得最长久的地方”。

他先后干过服务员和快递员,然而收入和各种时间限制最终让他选定了这个他认为可以自我发展又能自由掌握时间的职业。

“机动三轮车拉货最怕就是被人撵,所以我时常要眼观六路耳听八方。”呼攀峰介绍,三轮车是他生存的“宝贝”,最麻烦的是晚上没地放,租住的邓家村太乱了,最近几个车都丢了。白天怕交警,晚上还要防着小偷。

“有人说我们是马路的危险分子,有人说我们影响市容市貌!”呼攀峰说,有一次他一个礼拜赚了四百来块钱,结果被交警一下子罚了一千多,让他十分郁闷。

呼攀峰一直以来的愿望是买一辆崭新的面包车来进行更高效率的拉运货。为此,他把驾照早早都拿到了手。就在离实现愿望越来越近的前几个月,一场意外袭来,他的父亲生病了。因为在老家陪着父亲,他两个月没有收入;给父亲做了手术,更是花光了他好不容易积攒下来的五万块买车钱,用他的话说“一切回到了解放初”。

不过,这些对他来说都算不上最难过的,最难的是孩子今年9月1日上小学了,学校在离家八九公里开外的莲湖路洒金桥。如此,他的工作时间被压缩到了孩子白天上学的范围内,而且还要把三轮车放回去再换骑电动车去接孩子。这不,才下午4时,呼攀峰已经不对外接活了。他一刻不停地卸完车中的货物,又匆忙去了孩子学校。 本报记者 王何军