□周养俊

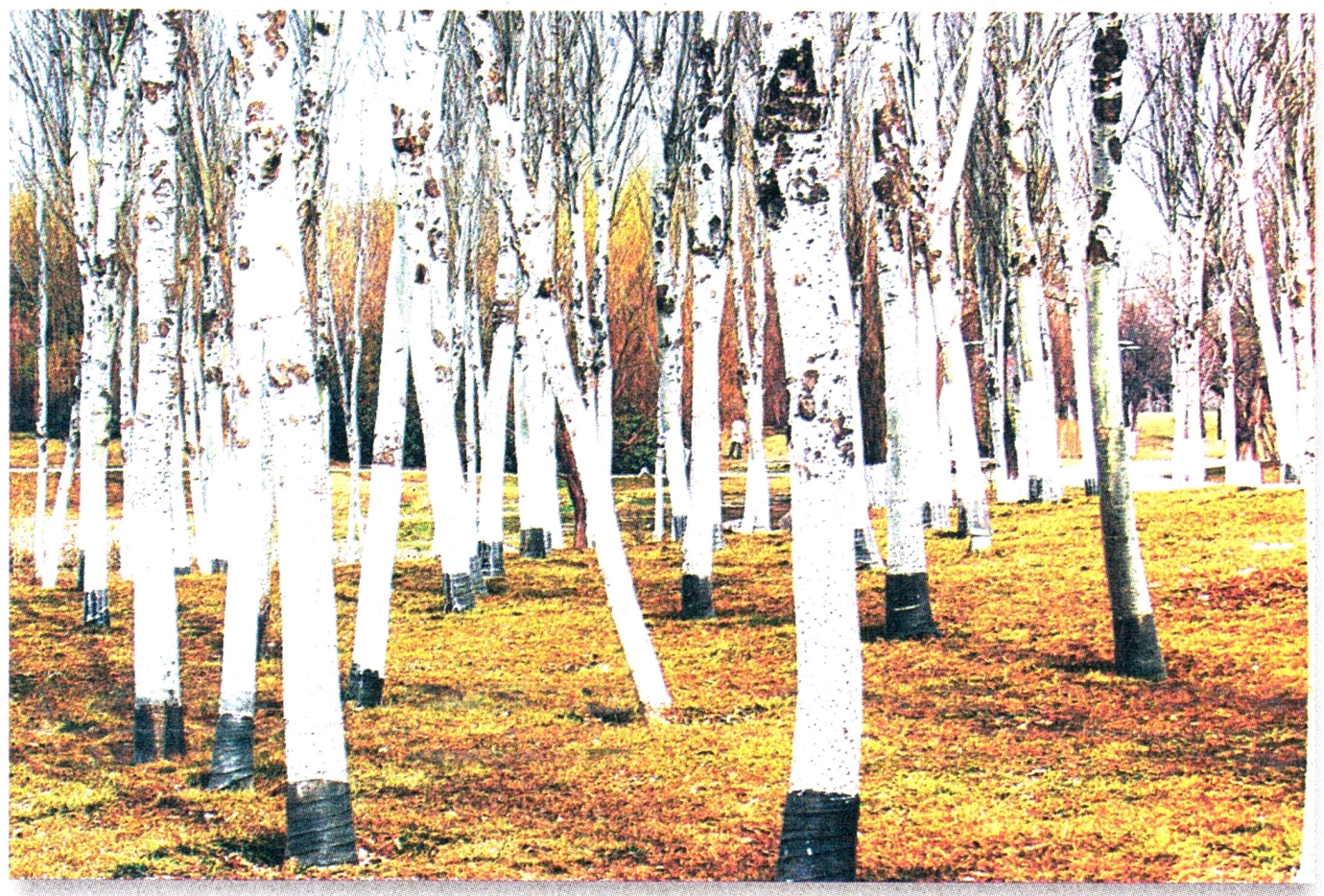

五月的早晨,伊犁河谷的山道和原野上,满眼都是色彩斑斓的美景。山花烂漫,蜂蝶飞舞,草原如绿毯,牛羊遍地走,到处都是绿油油的,还有那花海、雪山、湖泊、牛羊、骏马、苍鹰……

历史上,伊犁是古丝绸之路北道要冲,是向西开放的门户,是欧洲文化、中原文化、伊斯兰文化、草原文化的交汇处。

伊犁,是遥远西陲一方天赐的宝地,是中亚腹地一个温情的绿岛,是千里塞外瓜果飘香的江南。其独特的地理环境派生出各具特色、奇异变幻的自然景观。悠然西去的伊犁河,滋养和哺育着大地和各族群众,自古以来这里就是闻名的天然牧场。

伊犁的历史文化灿烂悠久,伊犁的风景美如诗画,谁又能想到,两百多年前,伊利是清朝“待罪”官员望而生畏的流放地。流放是我国古代一种司空见惯的政治现象。数千年来形成的流放文化阴暗、冷酷、残忍,像钝刀子般令人绝望,深深伤害着知识分子乃至正直官吏的身心,成为中国传统文化中最深层、最不愿提及的另类文化。

遭受流放的官吏,杀之可惜,重罚方能显示君威。朝廷选择流放地也绞尽脑汁、煞费苦心,西北绝域、西南烟瘴、东北苦寒之地以及偏远海岛都曾成为流放地。从清朝顺治年间开始,伊犁就成为清廷流放人员的接受地。

在古代,离开阳关就意味着进入穷荒绝域,千里戈壁无人烟的“鬼门关”。流犯都是重罪,生存处境堪忧,能活着过了阳关就是奇迹。千辛万苦进入新疆境内,天山北麓就是流放者动戎西归的主要路线。东起巴里坤,其间经过木垒、奇台、吉木萨尔、阜康、乌鲁木齐、昌吉、呼图壁、玛纳斯、乌苏、精河,最后抵达伊犁。

从巴里坤到伊犁,2000多里路,戈壁荒漠、飞沙走石、骄阳烈日、狂风暴雨,流人在异常恶劣艰苦的条件下长途跋涉,还要遭受无端的虐待辱骂,能活着到伊犁,可真是不容易的事情。

林则徐被誉为是“中国放眼看世界的第一人”,他在发配充军的前夜,想的不是自己,也不是自己的家,他担心的是朝廷和国家。于是约来昔日的同僚魏源秉烛夜谈,商量编撰《四洲志》的未尽事宜,叮嘱魏源完成这部“放眼看世界”的奇书。魏源冒着被治罪的风险,克服重重困难,经过十多年的艰苦努力,终于完成了《海国图志》一书。这部书出版后备受冷落。没想到这部书流落到日本后,立刻有有识之士奉为安邦治国的宝典,一时间在日本出现了抢购热潮。

在伊犁,林则徐受到了邓廷桢的热情款待,伊犁将军布彦泰亲自登门拜访,并且给他送了米面和肉等。这些,都使林则徐非常感动。据说,当时的伊犁将军对流犯的政策还是宽松的,因为新疆极度缺乏各类人才,他们需要这些有才能的流犯帮助发展新疆的经济、文化。

林则徐在流放伊犁三年多时间里拖着多病之躯,亲历南疆库车、阿克苏、叶尔羌等地勘察,行程两万多里,所到之处兴修水利,开荒屯田。亲自设计修建的“林公渠”至今还在发挥作用,他积极推广的“林公井”(坎儿井),现仍造福百姓。

据历史记载,被流放到伊犁的流犯有许多,仅乾隆末年就有三四千人,林则徐只是他们中的一个。还有纪晓岚、邓廷桢、洪亮吉、祁韵士、徐松等,他们都在这里留下了许多佳话。历史就是这样,不管你是谁,只要你给老百姓做过好事、实事,老百姓就会记住你,你的名字也会在这块土地上生根、发芽。

伊犁的天空晴朗明净,伊犁的春天美丽迷人。行走在伊犁大地上,我们的心情格外舒畅。

当前,伊犁以霍尔果斯经济开发区建设为龙头,全力推进外向型经济发展,打造国际物流港,力争成为丝绸之路经济带的重要支点。伊犁人紧抓机遇发挥优势,让古老的丝绸之路焕发出风韵独具的光芒,使“塞外江南”更加美丽富饶。