2006年诺贝尔文学奖得主帕穆克在他的小说《纯真博物馆》中写道:“真正的博物馆是将时间转化为空间的地方。”用这句话来概括本次大展,再准确不过了。

当你步入国家博物馆的展厅,可曾想到世界历史200万年的时光已经浓缩在这里。当你的目光从一件展品移向另一件展品时,虽然只有短短的一秒钟,但从人类在地球上的演化史来讲,也许就是千年。

缘起

用100件文物讲述跨越200万年的世界历史,尽可能地涵盖地球上所有地区出现过的文明。这个绝妙的创意源自大英博物馆与英国广播公司四台在2010年的一次极为有意义的合作。这是一个系列广播节目,由BBC制定讲述规则,再由电台的工作人员与大英博物馆的馆员从800多万件馆藏中遴选出100件(组)文物,时间的跨度是从大约200万年前人类起源直至今日。

时任馆长的尼尔·麦格雷戈用了“不可能完成的任务”来描述当初的心情。从文物的筛选到相关内容的撰写,再到全世界的巡回展览,这确是一项难以想象的浩大展示与宣讲工程。其间,大英博物馆动员了100多位馆员、400多名专家,编撰了一本名为《大英博物馆世界简史》的书籍,费时4年。

这个穿越200万年时空的文物展,见证了在过去200万年中,人类如何改造世界、世界又是如何塑造人类的漫长历程。

自2014年巡展正式启动,这个展览已经到过阿布扎比、东京、九州、神户、佩斯、堪培拉等地。如今,这个深受全世界好评的展览,在转了一大圈后,终于来到了中国国家博物馆。

复活

要让沉默的物品“复活过来”,讲述人类在发展历程中点点滴滴的往事,这是所有的博物馆必须考虑的事情。物品要讲话,只因文字特有的不可靠性。

用文字的方式表述人类的过去,即用文献解读以往的历史,对于现代人,早已是司空见惯的做法。然而,这样的记录往往带有很大的偏颇。文字材料可能具有欺骗性。看似真实的记载,可能已经掺杂进了个人或族群的看法,导致这些史料在很大程度上失真。若想叙述整个世界的历史,不偏不倚地讲述整个人类的故事,便不能仅仅依靠文字。书写是人类在长期发展后才达到的成就,没有文字的历史远远超过前者。自古以来,人类在表达自己的忧虑与渴望时,使用的载体不仅仅是文字,也包括物品。让人类发展史上留下的物品来传达自身所携带的那一部分讯息,在这个展览筹备之初,无疑是一次前所未有的大胆创想。让今天的我们紧紧围绕每一件文物,借助于考古学、人类学、现代医学、信息技术等等学科所建构出框架,构建出它们的前世今生,尽管任务既艰巨又繁琐,但舍此无有它法。通过经历了不同世界的物品来讲述历史,才有可能最大限度地还原人类发展的本来面目,这正是“大英博物馆100件文物中的世界史”的出发点与归宿。

诉说

物品如何才能讲话,取决于我们审视物品的方式,更离不开人的想象力。大英博物馆馆长称之为“必不可少的诗意”。

本次展览始于BBC的广播节目,而非电视节目。听众在收听过程中无法看到文物,只能根据声音的描述,凭借自己的想象,在脑海中勾画出它们的形象。看惯了实物的大英博物馆工作人员曾经对此心存疑虑,经由节目制作者的开导,才恍然大悟。原来想象是一种特殊的欣赏方式,能够促使听众对文物展开自问自答式的探寻,从而创造出属于自己的合理历史脉络。为此,大英博物馆在节目热播后,决定举办全球巡展,让散落在世界各地的听众有机会面对100件文物,核对心中的答案。因此,许多观众兴冲冲地到展厅里来看实物,已不再是初次访友的心情,而是他乡遇故知般的亲切。为了营造观众与一件件“老朋友”叙谈相思之苦的氛围,展览每到一处,大英博物馆的策划与展陈人员都煞费苦心,力求通过精心的展陈设计,让每一件展品诉说好自己的故事。

每一件物品,一旦被意外发现,仿佛从千年的沉睡中苏醒,如一粒种子,开始生根,发芽,生长。我们应视它为一个新的生命个体,从此要倍加珍爱,并持续呵护,经过一代又一代人的双手传递下去。想一想,发现它的人,终将老去;研究它的人,终将逝去;看护它的人,终将化为尘土;只有它一直生长下去,诉说下去。每一件文物的客观存在,实际上无限度地延续了曾经与它打过交道的人的生命,并向年轻的一代轻轻诉说不断加载的身世。

展陈

为了方便观众熟悉展览的脉络,除序厅外,100件(组)文物被分成了八个单元布展。分别为:开端,最初的城市,权力与哲学,仪式与信仰,贸易与侵略,变革与调整,邂逅与联结,我们创造的世界。由各个单元精心设置的名称可以看出,各种展品既按时间顺序摆放,又以人类文明发展的行踪为引导。进入第一单元12文物展区之前,观众先在入口处看到一个专门设计的玄关,这里安放了一个玻璃柜,里面架放了一具木棺。可惜,大英博物馆最受欢迎的展品——木乃伊,这次没有到场。这件展品本来是多数人初次参观大英博物馆时的首选。不过,这套属于古埃及女贵族佘盆梅海特的木棺能够缓解观众的遗憾心情,木棺的内外装饰和展墙上的木乃伊透视图片,可以为观众提供古代埃及人如何看待死亡的关键线索。按照《大英博物馆世界简史》上的目录,另有两件最为引人注目的展品缺席,其实它俩也没有出现在世界其他展馆。一件是解读古埃及象形文字的唯一线索“罗塞塔石碑”,另一件就是当今存世最早的中国绢画《女史箴图》。考虑这三件物品的珍贵性和保管运送的难度,未能前来,敬请观众谅解。不过不要紧,详细查看一下国家博物馆公布的展品清单,会有许多意外的惊喜与收获。

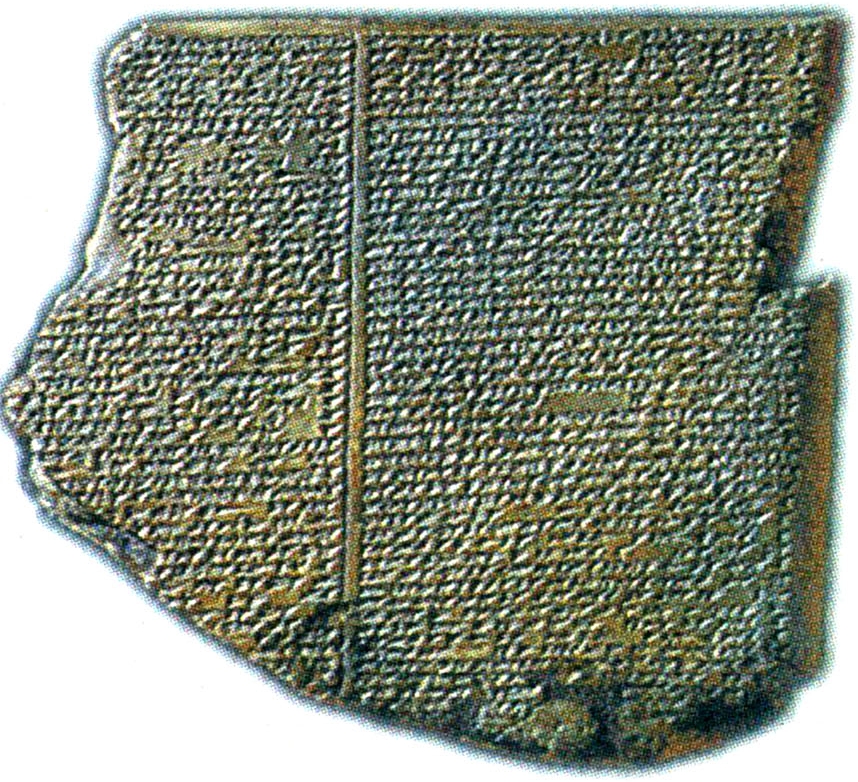

经过与《大英博物馆世界简史》一书的比对,此次大展中有45件(套)展品与原书一样,剩下的55件(套),有些因为展品的脆弱性,无法长期展出,不得不替换。有些则是全新展品,但与原书所叙述的展览宗旨保持了一致性。尽管更换了原书中的一半展品,但是展览的主题依然鲜明:人类文明是一个互相影响、互相借鉴、互相补充的发展过程,任何一个文明都不可能完全独自发展,无不受到其他文明的影响。这一点通过第一单元里“大洪水”记录板表述得一清二楚。这件发现于今日伊拉克摩苏尔附近的楔形文字泥板上记录了一段故事,与400年后《圣经·旧约》里有关诺亚方舟的描述几乎相同。很明显,两个如此近似的创世纪故事背后都有一个核心事件:大洪水。这应该是住在两河流域所有人的共同回忆。我们是否可以判定,《圣经》故事并非什么神向人类揭示真相的恩典,而只是整个中东地区广为流传的神话故事的一个部分?如果放下宗教的狂热执著,从全人类发展的视野冷静体察,这块泥板上珍贵的记录不正是人类文明互相影响与借鉴的最有力证明吗?

谜底

为了体现以文物沟通全世界以及共享的原则,大英博物馆的每一次巡展都会邀请当地临展博物馆自行挑选第101件展品,作为汇入“由文物讲述世界历史”大家庭的新成员。就在3月1日,此次大展开幕之际,中国国家博物馆终于宣布了猜测已久、吊足所有人胃口的第101件展品:2001年宣布中国重返世贸组织的木槌和签署正式文本时的用笔,在展览最后一个单元探讨了全球化的问题。从中国和世界的角度看,这个选择十分恰当且饱含深远的历史意味。

尾声

通览整个展厅,从石器时代的石制打磨工具到200万年后的信用卡,物件虽小,却意涵深远。土耳其作家帕穆克曾在自己创办的纯真博物馆的宣言中写下这样的话语:“我们不需要大且昂贵,要小而平凡。”正好道出了“纯真”二字的内涵。亲爱的观众,当你漫步在展厅之中,可曾想到,有的文物经历了上百万年的时光才等到与你会面。请你这一次摘下耳机,安安静静地凝望它们一分钟。我相信,在你纯真的目光里,时空的阻隔已不再遥远。 □王建南

柿右卫门瓷象

萨珊王狩猎盘

“大洪水”记录板

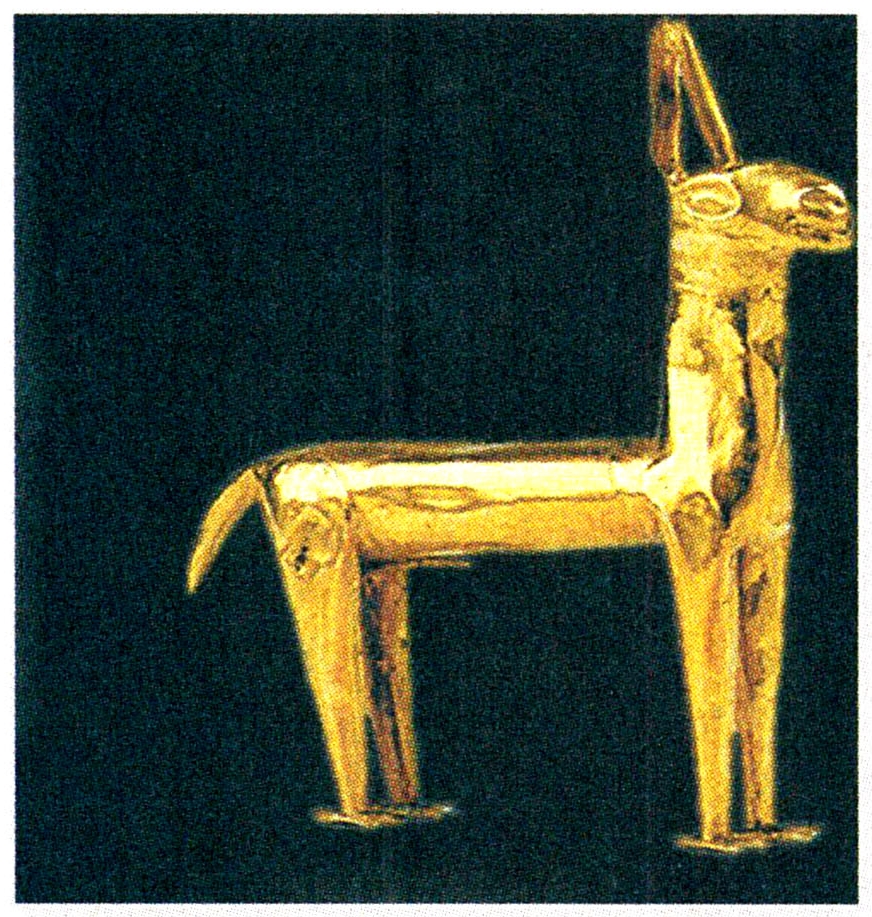

印加金羊驼