□李郁

编者按

2014年,在三秦出版社社长支旭仲、总编辑赵建黎的主持努力之下,《丝绸之路的起点——西安》一书成功申请陕西省重大文化精品立项,并由赵荣和李郁开始合作编写本书。在三年多的时间里,两位学者博采众家之长,广泛吸收了近年来国内考古和史学界最新学术成果,最近该书已全部完成。在该书面世之前,本报特约李郁先生撰写此文介绍他们的最新研究成果,以便大家先睹为快,更好地审视我们脚下的这块土地和文化。

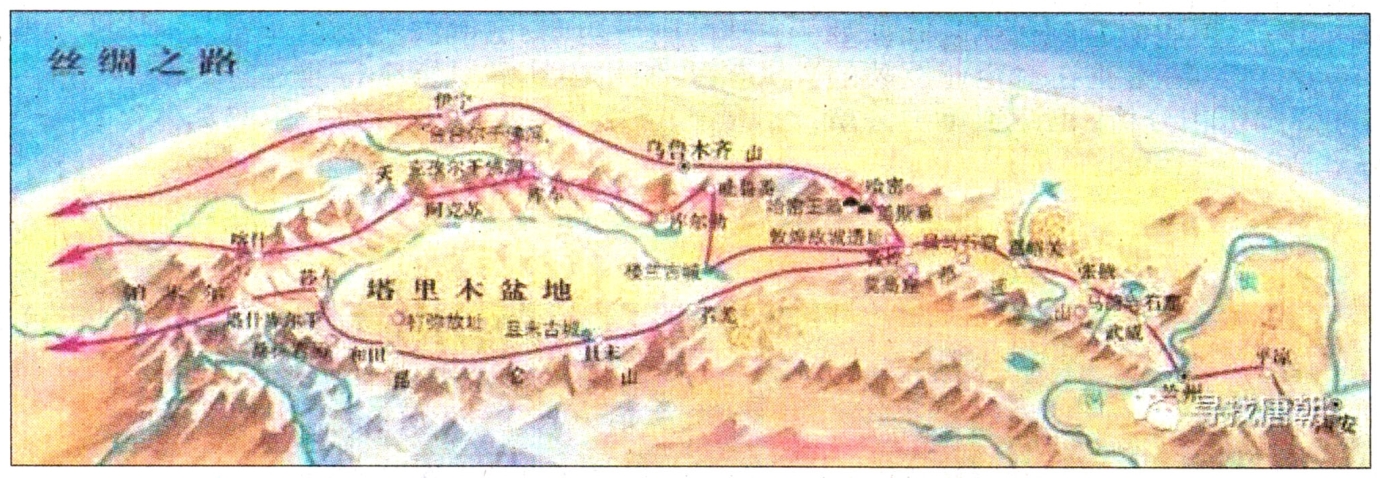

丝绸之路路线图

反映唐代繁荣政治生活的《步辇图》

说起丝绸之路,人们并不陌生。自从19世纪末德国地理学家李希霍芬提出这个概念以来,便被学界普遍认可,成为古代欧亚大陆贸易通道的代名词。虽然有一些观点认为,从考古的意义上讲,玉石之路要早得多,大概可以上溯到上古时期。但是,玉石之路的商业价值和丝绸之路完全不可同日而语,不可等量齐观。至于是谁发现了这条道路,司马迁说汉武帝时期的张骞“凿空”西域,就是开辟西域通道的意思。其实,这样的通道一直都存在,从上古时期到汉武帝朝,人们也正是依赖这条通道做着各种买卖,或明或暗。但是,他并没有被政府和相关机构纳入交通和商业的经营体系。存在与发现的概念完全不一样,即使他们所面对的是同一个主体。存在是自然形态,发现是文明形态。玉石之路也好,丝绸之路也罢,甚或有人也称之为香料之路、传经之路等,他本身就是一种存在。文化和商业意义上的开拓,并不应包含古往今来的那些不同个体之间的物品交换和往来。然而,从张骞开始,东西方之间的贸易往来出现了质的变革,上自政府,下至民间,纷至沓来,你来我往,逐渐成为不可抑制的潮流。因此说,只有从张骞开始,严格意义上的丝绸之路的发现才正式确立。

至于中西交往的历史,少说也有三千多年。人们一定会记得穆天子,其实也就是西周穆王,在位时间55年(前976年—前922年),大约是公元前一千年时期。那是有记载的最早抵达西域的中原统治者,影响波及海内外。因而,西王母、昆仑山在中原的文化体系里具有神圣的地位。他的出发地是丰镐,也就是西周的都城,秦朝叫咸阳,汉朝、唐朝叫长安,也就是今天西安的前身。汉朝的张骞、唐朝的玄奘也都是从这里出发西行,建立了旷世奇功。我们的这本书虽然叫《丝绸之路的起点——西安》,但内容依然是讲述西安的历史文化,论述古代西安的地理环境、历史事件、著名人物、科技发展、宗教艺术、文化成就等等。由于研究丝绸之路的学术非常繁荣,出版了很多专著。我们编写本书是为了普及西安的历史文化,通俗性成为第一的要求,因此在以往学术研究的基础上重新加工是必然的选择。但是,如何做出本书的特色,我们便从2016年初开始,按照史圣司马迁的方式,游历了陕西的绝大部分博物馆和文物古迹,期望从最直观的研究成果中汲取学术的养分。

大概只要是写作西安的历史文化旅游的文字,蓝田猿人必然是第一个被提出的,否则便显得没有头脑,无从谈起。我们在写作《丝绸之路的起点——西安》的时候,也不能脱此窠臼。农历丁酉年正月二十二日,我们终于完成了对于蓝田猿人的实地考察,这是我们考察的最后一站,原想也不会有什么新的发现。然而,结果却令我们大为震惊,倒也给了我们灵感。结合一年多来的有目的参观的所见所闻,我们不得不回视所有关于西安历史的有关定义。

现在,每当我们从外地坐火车回西安,过了临潼以后,总能听到动听的声音介绍古城的历史文化,可是我不止一次听说“西安是周秦汉唐等十二个王朝的古都所在地”,每当此时,我总是惊诧:不是说“十三朝古都”吗,怎么少了一朝。虽然心有不平,却很快就忘记了。可是,在蓝田猿人博物馆的展厅里赫然写道:西安是周秦汉唐十一个王朝的建都地。又少了一朝。这使我想起我们常常会遇见“陕西十三朝”的说法。诸如此类,与我们多年所遵循的学术共识——“西安十三朝”“陕西十四朝”有所不同。陕西历史博物馆的常设展览“中国古代文明展”所列十四个王朝在陕西建都,并用详细的表格加以表述。十三个王朝建都西安,一个王朝是建都榆林靖边的赫连勃勃所建的大夏国。我也曾经编写过一本《话说西安十三朝》的书,采纳的就是这个论点。当然,在学术上对于十三朝的观点还有争议。但是,其他说法争论更甚。学界大概对于西周、秦、西汉、新莽、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐(包括武周)应该没有多大的歧义,然而对于东汉献帝初期、西晋愍帝时期和大夏国算不算定都长安有不同的看法。出现这样的不同表述,原因在哪里呢,有没有评价体系和标准不同的问题呢?究竟什么样的政权才能算作王朝、什么地方才能算作首都?我倾向于这样的观点,作为王朝最起码必须具备以下几个条件:

第一,这个政权必须拥有一个公认的家族统治者,称之为王或者皇帝;第二,这个政权必须拥有中央官僚体系和一定区域的地方政权与之配套;第三,这个政权必须拥有一套政治管理制度和礼仪规范;第四,这个政权必须得到当事人(包括敌对方)的认可和承认;第五,这个政权必须有一定年限的存续时间。

如果以上五点能够达到,就应该称之为王朝政权,都城就是这个政权相对固定的办公场所,是政治中心,行政中心。

我们速查一下东汉献帝朝和西晋愍帝朝,所有文献和研究著作都承认东汉献帝在位32年(189—220),初平元年(190)初到建安元年(196)七月被董卓劫持,迁都长安,史书上记载得非常清楚,时间虽然只有短短6年零5个月,但是王朝的性质毋庸置疑,长安的都城地位也理所应当。再看一下西晋愍帝(313—316),晋怀帝永嘉五年(311),匈奴汉赵政权皇帝刘聪南下洛阳,俘虏了晋怀帝。汉赵大将刘曜率兵攻取长安,西晋军队拼死争战,不久便收复长安,于是原来驻守长安的秦王司马邺被群臣推举为太子,并以太子的名义号令天下,从而存续西晋的王朝命脉。永嘉七年(313)四月,晋怀帝被汉赵毒害以后,长安群臣便拥立太子司马邺继位,改元建兴。这便是晋愍帝。直到建兴四年(316)十一月,汉赵大将刘曜率兵围攻长安,司马邺不忍生灵涂炭,便自缚投降,西晋宣告灭亡。建武元年(317),逃到江东的司马睿才继位,史称东晋。晋愍帝在长安虽然不足4年,但是他延续了晋王朝的统治体系,而且被当时的敌我双方都予以承认,承担了西晋王朝那时期的政治、军事、行政和外交职能。当时的长安城虽然残破不堪,但也不失作为都城的地位而存在。大夏国是南北朝时期匈奴贵族赫连勃勃依据长安和黄土高原一带所建立的王朝,从407年开始称王至431年灭亡,前后经历三代24年的统治。赫连勃勃虽然在长安称帝,但是很快就移师北上,建都统万城,却以长安为南台(即南京)。由于其主要的活动不在长安,因此在统计长安建都的王朝时通常并不计入大夏国。但讲陕西建都王朝史的时候,称之为十四朝,就计算了大夏王朝。

文章写到这里,自以为这个问题已经解决了,如果哪位先生还对其他王朝有异议,那就只有自己根据有关历史的记载研究理解了,那是学术的自由。但是,我以为,作为政府机构在做文化宣传的时候,最好还是相对统一一点的好。本书的关注重心正是西安十三朝的历史。

人类学家说,蓝田猿人是迄今发现的中国北方最早的古人类,却与我们并无基因上的传承关系。或许在蓝田人之后,那些替代的智人并没有放弃这一带的美好家园。于是,我们不妨想象一下,那古老的先民究竟是什么时候逐渐地从公王岭一带沿着灞河谷地转移到华胥一带,将人类的文明升华到一个新的高度,从而成为中华文明的新起点。大约是六七千年前,他们的后代繁衍生息,将文明的种子撒播在灞河、浐河两岸的西安半坡和临潼姜寨一带,又在四五千年前,构造了高陵的杨官寨文明。

现在的博物馆里,我们所看到的人面鱼纹盆和尖底瓶无疑成为半坡人文明智慧和艺术水平以及渔猎文明的象征。更为重要的是至今伫立在关中大地上的那些老式的土坯厦房甚至水泥建造的农家大院,不管是哪一种样式的外观构造,在半坡人的草房样式中似乎都能够找到他们的基址原型;还有周原遗址上的天子宫殿和贵族院落,流传了数千年而不衰,成为中国传统宫廷建筑和四合院建筑的经典造型。

上古神话传说和英雄传奇是早期人类文明基因传播的载体。宝鸡姜氏城、北首岭遗址和炎帝的传说、高陵杨官寨和黄帝传说、富平盘龙湾遗址和黄帝铸鼎传说,还有蓝田华胥氏、临潼伏羲女娲的传说和半坡遗址、姜寨遗址,诸如此类,他们之间到底该不该采用附会的方式做个推理?如果不成立,那么又该怎么解释他们的距离是如此之近,文化又是如此的相像?

考古学家说要讲证据。当我们的有些学者还在怀疑司马迁《史记》有关上古的记载是不是可信的时候,殷墟甲骨文的出土,使商王朝的世袭得到了证实;宝鸡出土的青铜器铭文也将西周的天子世袭完整地呈现出来。如何利用这些新的考古发现诠释历史?20世纪后半叶至21世纪初期,大规模的现代化建设所倒逼的考古发掘成果远远超过了过去数百年的发现。这是王国维时代那些大师们所远远不具备的条件,这是当代文化人的幸运。

博物馆学家说要看影响。陕西是名副其实的文物大省,国宝级文物名满天下。陕西历史博物馆馆藏的18件国宝级文物,哪一件才是第一的国宝?宝鸡青铜器博物院的何尊、秦始皇陵博物院的铜车马、茂陵博物馆的马踏匈奴石雕、乾陵博物馆的无字碑、碑林博物馆里的开成石经。这些无疑都是他们各自的第一国宝。那么,究竟哪一件文物才是陕西历史博物馆的第一国宝呢?我以为,真正的国宝是要能够代表当时综合文明的最高成就,又要有一定的象征意义。纯粹的金银器、玉器、象牙制品等常用的奢侈品只能反映手工技艺的高超,而不是反映社会、政治、经济、文化、艺术的综合代表作品,不可以做第一。我们去过陕西历史博物馆无数次,深知选出哪一件作为它的第一是很难的,但是我们确信陕西的古代文明正是中国古代最辉煌灿烂的周秦汉唐文明的代表,是真正的天下第一。

然而,陕西的古代文明究竟从什么时候开始算起呢?蓝田猿人,距今一百万年左右,但是,他们究竟是动物性强一些呢,还是人性强一些?大概还是动物性强一些,他们的文化从本质上讲,不应该属于人类文明的范畴。人类文明区别于动物文明的最主要标志是脱离了人的动物本能需要的那些创造和发明。半坡人、姜寨人的文明代表了那个时期生活在古代西安周围的人类的文明程度,他们建立了怎样的氏族管理体系,依靠的是推测。但是,从周代开始,所建立的分封制度和礼乐天下却开启了中华文明的新纪元,秦汉隋唐以至元明清甚至20世纪前期的所有统治思想和管理体系,与周朝所奠基的古代文明密不可分。虽然在秦代有一次大的变革,在隋代又有一次大变革,但是,封建的体制模式并没有改变,所变的只是管理的制度模式,因此,古人所谓“天下大势,分久必合,合久必分”,道出了中国历史的恶循环本质。古代的西安城,作为王朝的首都,也几度繁荣辉煌,几度衰败残废。

据说,3100多年之前的周文王姬发擅长星象占卜之学,他是以仁厚治理天下,那么当他测定在当时的丰地建立京城的时候,是否曾经预言过这里将会出现千年的帝王之城,千年的辉煌之后又过了千年之久,这里将会变成21世纪中华文化复兴的世界大都市。

或许有,或许没有。但是,所有过去的已经发生,我们将用简洁的语言加以描述。这正是丝绸之路的起点——西安的历史文化纪实。

(作者系三秦出版社副总编辑、工会主席,著名文化学者)