上世纪六十年代,大概在“三年自然灾害”刚过的1963年吧。因了首都北京1959年在迎接建国十年大庆之时,大张旗鼓地评选了首都的十大建筑,以后这些建筑不少都登上有国家名片之誉的方寸邮票,造成了持续不断的宣传热潮,轰动效应。正好西安当时也有一批宏伟的大建筑相继落成,其中几项也似乎可以媲美北京的十大建筑。一样的热情早已烧得全国上下一片沸腾!也同样激起了西安市民无比的自豪感。于是,受此热情传染的西安,也开始了评选自己城市十大建筑的活动。

当年热衷评选“西安的十大建筑”是从民间萌发,主要在大学、中小学校的学生中。记得评出了:钟楼邮电大楼、西华门报话大楼、新城广场之东的人民大厦、北大街人民剧院、北门里建工部五局办公大楼(现在的陕西省建筑总公司)、钟楼新华书店、西七路口和平电影院、西安火车站大楼、东大街中山大楼(华侨大厦)、解放路民生大楼。当然不是一个版本,其中不同的有兴庆公园、西安市体育场、光明电影院等。但我认为这个版本相对权威。因为其中的七项:邮电大楼、报话大楼、人民大厦、人民剧院、和平电影院、陕建总公司办公楼、钟楼新华书店,以优秀近现代重要史迹及代表性建筑,被列入了2006年公布的西安市第三批重点文物保护单位。而西安火车站大楼早已被拆,华侨商店也于2010年东大街改造时被拆,民生百货大楼也被翻新重建了。

令人惊诧的是,这六十年代老百姓心目中的西安十大建筑,竟然全部在新城区所辖范围。我想,可能新城区因为拥有商贸金融中心的解放路和西安的政治中心新城广场,一个“解放”,一个“新城”,相对于一个十三朝古都的长安,代表了西安的未来吧。其实,多年来,作为一个老西安,新城区一直是我心中的首善之地。

一

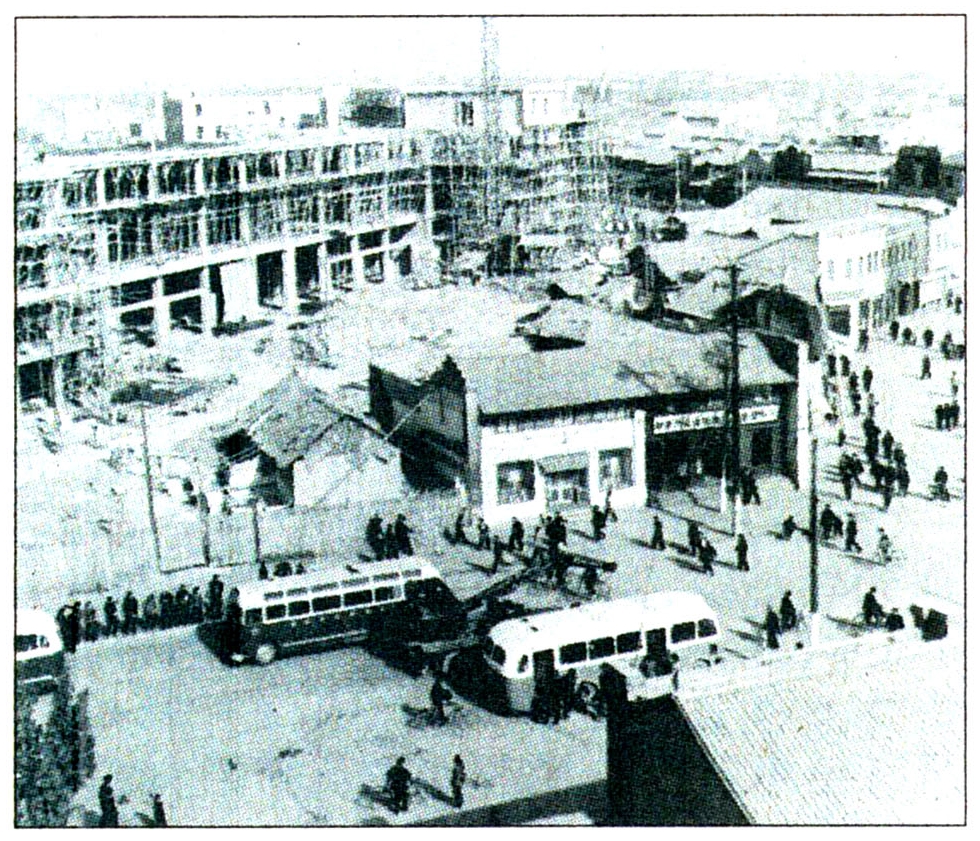

1958年,西安钟楼东北侧的邮电大楼施工

关于“西安的十大建筑”首先要说钟楼邮电大楼,因为它占据了整个钟楼盘道的东北角,成为西安这座城市占地最广的,最耀眼光灿的形象记忆,左牵东大街,右领北大街,地理位置十分特殊,应该属于西安黄金地段的钻石级了。它正好于建国十年大庆之后的1960年盖好,西安人翘首以待呀!这座高五层的建筑虽是仿苏建筑,但设计元素中楼顶两侧有对称耸起的阁楼,端庄大气,巍峨壮观,横若蛟龙,让你联想到中国古建的典雅和华贵。另外还有整座楼身让人眼前一亮的米黄色,一下打破了西安灰白色的陈旧主调,显得时尚而高雅,和金碧辉煌的明代建筑钟楼相互对峙,相映成趣,尤为和谐。且建筑造型简洁明快,比例非常协调,韵律感很强。当年爱挑剔的西安人,没几个不欣赏的。它的横空出世,让西安有了现代化的时髦和洋气。

大楼正面有毛体的“人民邮电”四个大字,那时邮电没有分营,钟楼邮电大楼属于全国邮电系统超一流的建筑样板楼,也是西安最好最佳的大型公共建筑中首屈一指的翘楚。而钟楼邮电大楼前的广场,成了西安人自由汇聚的中心,一直是西安社会经济发展聚焦之地的温度计,也是逢会过节必然首选的“庆典广场”,老百姓享受嘉年华的最佳场所。广场前有一排宣传阅报栏,长约百米。被人们称作是西安的新闻中心,尤其在六十年代,经济贫困之时,订报纸成为了西安普通市民的一种奢望。在文化大革命中,这里成了所谓“四大”的“大字报、大批判、大辩论”的中心。曾记否,邮电大楼上贴满了大字报,还有漫画、宣传画和大批判专栏。

如今邮电分营,这座大楼成了邮政大楼,门上竖的四个大字也换成了“中国邮政”。但这座历经五十年风雨沧桑的大楼,依然不减当年风采。

二

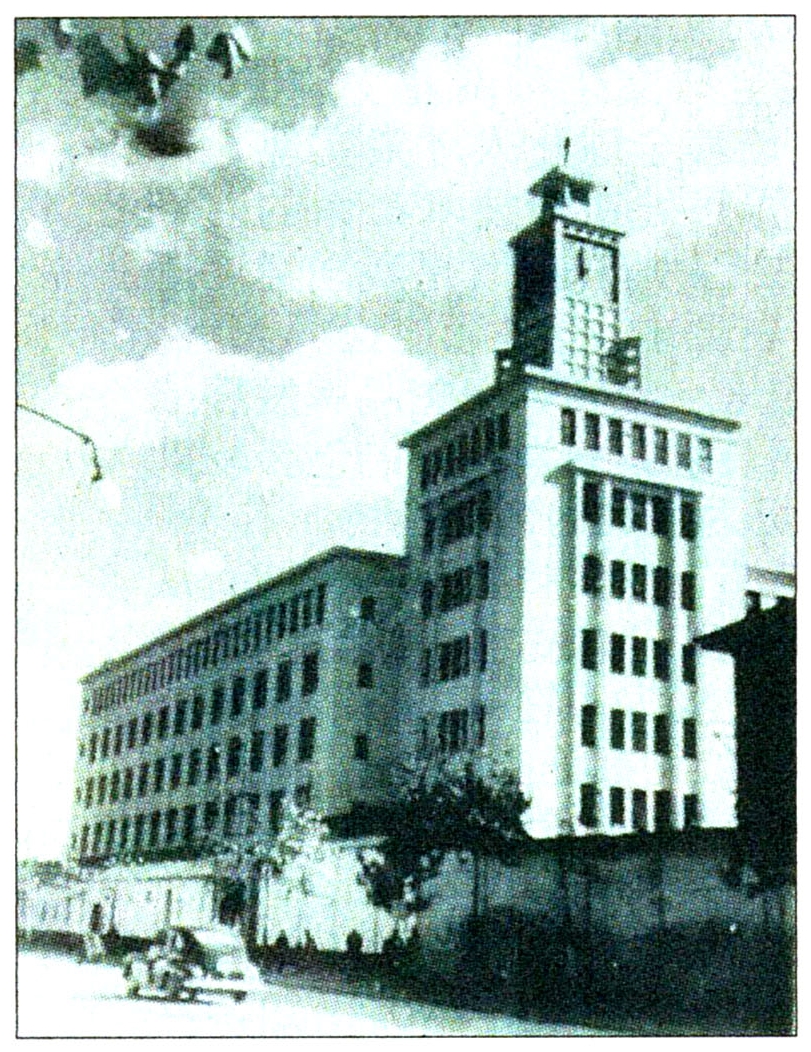

西华门报话楼

接着要说的,就是位于西华门的西安报话大楼。1963年建成的报话大楼,在60年代的西安建设项目中独树一帜,是规模较大的西安最高的一幢建筑。是继北京报话大楼之后新建的三幢(郑州、广州、西安)报话大楼中最成功的一例,被称为北京报话大楼的“姊妹楼”。

在许多现代建筑林立而起的今天,西安市民对报话大楼的钟表仍有着一份特殊的情感,几十年来它就是西安的“北京时间”。每逢整点,“东方红,太阳升”的旋律,就会响彻西安市中心的大街小巷。那一声声敲响的,洪亮而低沉的报时钟声,回荡在城市中心的上空,震颤得每个西安市民似乎都意气风发,精神抖擞。

西安报话大楼建于1959年,1963年竣工,该建筑由Ⅰ段塔楼和Ⅱ、Ⅲ段东南两翼三部分组成,顶层建有5层方型塔楼,四面嵌设巨型大钟表,每小时报一次。这座报话大楼,在当时的西安,无论是在规模、建筑设计、功能等方面,都是最先进和时尚的标志。那时城中还没有那么多的高层建筑阻挡人们的视线,如一只白色仙鹤独立鸡群的西安报话大楼很是夺人眼球。大楼带有浓郁的苏联式建筑风格,简洁的外立面,干净而雄伟的塔楼,再饰以精细的局部雕刻。整体米白色的墙面,典雅而尊贵,就像一位英俊潇洒的白马王子,傲然玉立在西华门与北大街交汇的十字东南角。

几十年过去了,大楼的报时钟,似乎已经成为西安的一个“声音符号”,每次经过这座楼下,我都会情不自禁地仰望它,这种时刻,和看楼顶大钟上显示的时间已没有关系了。

三

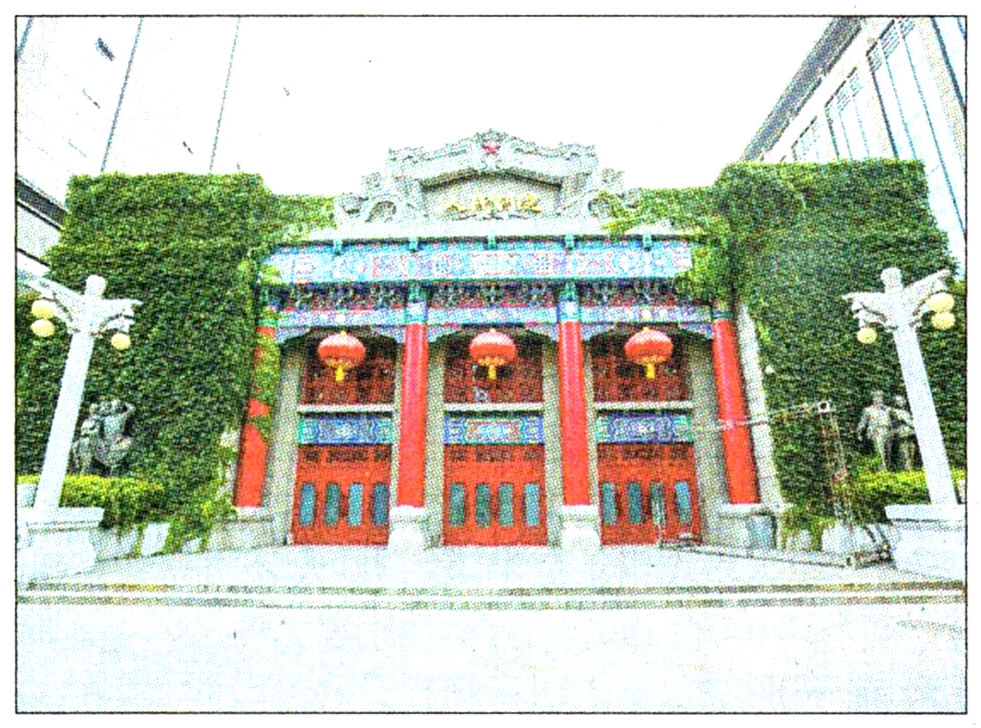

西安人民剧院

第三位则要隆重推出,它就是位于北大街邮电和报话两座大楼之间的西安人民剧院。西安人民剧院建于1954年,被收入英国皇家出版的《世界建筑史》中,因而闻名中外。其中西安人民剧院(场),与北京工人体育场、北京首都剧场被列为37座名建筑中的“三场之一”,而成为全球艺术表演团体所青睐的金字招牌。

剧院门前是中西合璧的门楼、门廊,特别是顶部麦穗围着的红五星和红、绿、蓝油漆彩绘而成的“门脸”,加上两侧水泥墙上,绿色的爬山虎攀援而上,给你一种欣欣向荣,充满生命活力的感觉。左右两侧分别竖立的4位工、农造型的铜像,又让人感受到这座建筑在当年建设时的那种特殊的文化追求和审美观念。

1954年5月,人民剧院成为西北文工团(现陕西歌舞团前身)的专用剧场,这是因为解放初期西北文艺工作团刚从延安搬到西安,还没有自己的演出剧院。便在当时的西北军政委员会文委会支持下,申请财政拨款100多万元,那在百废待兴的当年可是一笔令人咋舌的巨款呀!于是,就在北大街原长安大剧院旧址上,重新修建了一座代表新中国文化特色的剧院。

落成之际,可真是全城轰动啊!特别是彩绘的门楼,格调和附近的钟楼很相近。还有楼门顶的“人民剧院”,四个闪着金色光茫的楷书大字,都让人看着格外的过瘾、解馋。这四个字由书坛大腕段绍嘉题写,给这座巍然屹立的人民剧院锦上添花,大为增色。

作为西北地区第一流的歌舞表演剧场,定位为陕西省接待海内外著名艺术团体和艺术家,表演和传播高雅艺术的文化场所。记得在上世纪五、六十年代,朱德、贺龙、周恩来、刘少奇、胡耀邦及文化名人郭沫若,还有年轻的班禅及外国的西哈努克等各方政要,他们到西安期间,来剧院观赏演出和接见演员。到剧院演出的名演员中就有郭兰英、尚小云、红线女、严凤英、袁世海、关肃霜,还有北影演员剧团的于洋、舒秀文等。还有一些外国的歌舞艺术团,只要到西安访问,差不多都在人民剧院演出。这些名家在剧院,有时一演就是好几天,而1000多个座位的剧院,天天满场,有时连走道也站满了人。

四

上世纪八十年代末的西安和平电影院

第四位要介绍的是北大街西七路口的和平电影院,电影院1955建成,投入使用后,创造了西安电影业的多个第一。是50年代的第一家放映宽银幕电影,60年代的第一家放映立体宽银幕电影、80年代的第一家放映立体声电影,90年代的第一家放映SR·D数码立体声电影的影院。让人难以忘记。

记得是1962年我上初中时,学校包专场到和平来看中国第一部彩色立体宽银幕电影《魔术师奇遇记》,上海天马电影制片厂摄制,桑弧导演,主演陈强。当你戴上专门看立体电影的特制眼镜,银幕上的一切都变得诡秘神奇起来,忽然火车好像从你头顶飞过,大象的长鼻子突然会伸到你眼前,彩色的蝴蝶翩翩飞舞在你肩膀上,似乎伸手可及……电影院内,一会儿同学们的惊呼声四起,一会儿又笑声不断,不时会暴发掌声。是呀!那个年月的学生,看平常电影也没看过几场,顶多在街巷里从流动的小贩手里看个万花筒、西洋景什么的,哪见过如此惊异的影像,立体电影让他们感到了世界的奇妙。这就是和平电影院留给我青少年时代最初、最深刻的震撼了。

从此以后,和平电影院成了我看电影的首选,后来还应邀到和平电影院,参加西安市电影公司组织的观摩新发行电影的影评活动。

五

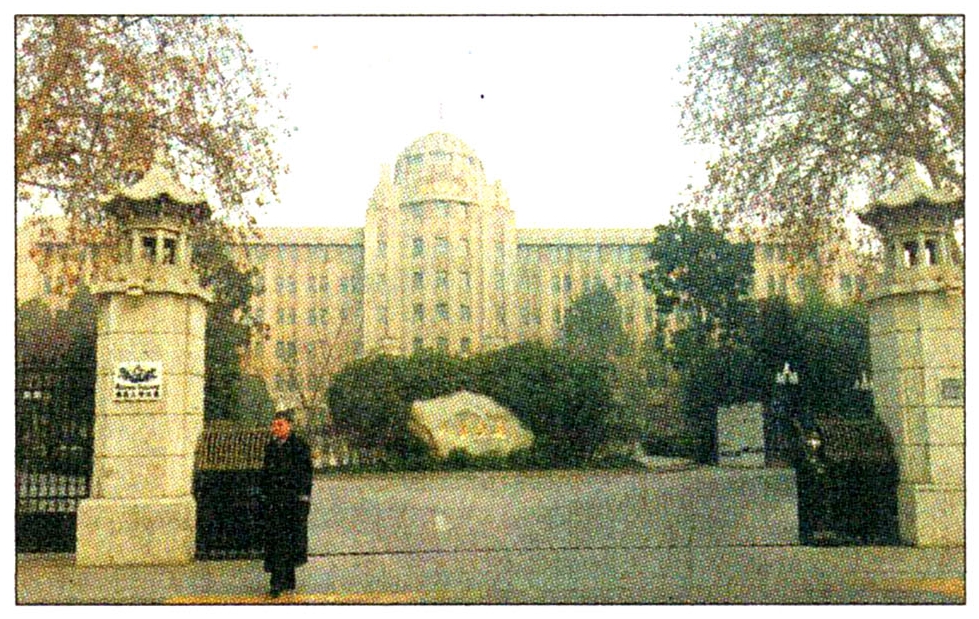

西安人民大厦

接着要说的是第五位的西安人民大厦了。西安人民大厦始建于1953年,改建于1958年,是我国著名的大型庭院式宾馆之一。是西安最好的建筑。那时的人民大厦,在人们心目中有一种近乎神圣的感觉。

人民大厦是西安规格最高的宾馆,五六十年代西安没几家高档次酒店大厦,记得也就是止园饭店和丈八沟宾馆,像人民大厦专门接待国际友人,外国专家,应该是西安绝无仅有的第一家。一般人望门兴叹,根本进不去。

大厦坐落在古城西安市中心,东临繁华商业街,西临省政府大楼,占地面积6.6万平方米,建筑面积6.38万平方米。古朴典雅的民族风格建筑和华丽别致的西式格调相结合,并以古典式园林作环衬。楼阁耸立,庭院宽敞,景色幽雅,当时的大厦被冠以省政府招待所,车水马龙,熙熙攘攘,风光无限,一时独领风骚。

人民大厦除过主楼外,经过多次改造,其中最早的改造,把大厦门口两侧的和钟楼类似的,精美非常的仿古建筑阁楼式的门楼给拆了,换成了两排台阶式的怪模怪样的现代抽象派建筑,说老实话我一点都不敢恭维,而且把我对西安人民大厦美好的记忆全给破坏了。西安市规划局副局长王西京曾在接受采访时感慨地说:“当精美的门楼被拆除的那一刻,我真是痛心疾首。”

人民大厦的大剧院面积为6500平方米,可同时容纳1500人开会或演出,是陕西省每年一度的人民代表大会的主会场。令人感叹的是人民大厦大剧院这只金凤凰浴火重生,终于,再次闪亮在西安人民欣慕的目光中。

六

第六位介绍的是北门里的建工部五局办公大楼,今陕西建工集团总公司办公楼。是上世纪六十年代西安十大建筑另一个闪光点。由于本身就是干建筑的,他们办公楼一定要极其醒目,独树一帜,引领潮流。

在夕阳的辉映下,位于北门里的陕西建工集团总公司办公楼显得格外熠熠生辉。飞檐翼角,斗拱圆柱,筒瓦吻脊,旋子彩画……这些具有明显仿古结构的特征,构成整个L形大楼的绝妙景色,和北城门楼遥相对应,被建筑大师张锦秋称为:“一个阶段的代表作”。在经历的五十多年风雨中,陕西建工集团总公司先后对其进行了3次保护性修缮,主体结构未作任何改动,使得该楼的建筑风格和施工工艺一直成为建筑学者观摩的对象。

特别是这座命名为“华山国际酒店”陕西建工集团综合楼,就建在这西安十大建筑陕西建工集团总公司办公楼紧南边。华山国际工程公司是陕西建工集团总公司的涉外名称,其实就是一家子。楼一盖好就惊艳四方,格外引人注目,和老办公大楼珠联璧合,相映成趣,在北门里东边形成了一道奇异的风景线,一道今古融和,雍容华贵,魅力独绽,让人心驰神往的,堪称优秀经典的建筑群。“华山国际”很快就获得国家级最高大奖鲁班奖,不让老办公楼孤零零的专美于前。

其实,当年社会上普遍认为,大屋顶是没落的封建主义,大柱廊是腐朽的资本主义,而像西安的陕西省建筑总公司办公楼这种风格的大屋顶、大廊柱式的大楼,能够不被文化大革命“破四旧”给毁掉,确实难得。

七

第七位介绍的是西安东大街钟楼新华书店。1952年,西安市在紧挨着钟楼的地方,开始建钟楼新华书店;建成于1955年国庆节。大楼门头正中有仿毛体的“新华书店”四个大字。

这座书店,曾是西安唯一的书店,也是西北最大的书店。看一个国家的书店就可以看出他的兴衰,一个国家,一个地区,经济发展有没有潜力和后劲,看看书店卖什么就清楚了。这座位于闹市中心的书店,兆示西安人对文化的看重和对读书的钟爱。它曾经是西安人的骄傲,在西北上了年纪的读书人,没有不知道我们这个书店的。

1959年西安新华书店

钟楼新华书店大楼是按苏联图纸设计的,才开始只有2层,以后占用了职工宿舍加到3层,再利用天井在空间里增建了1层,钟楼的新华书店是西安的脸面,钟楼作为繁华的要道,必须给老百姓留下精神食量的地盘,这是西安解放之初独眼慧具的设计规划定下来的。记得当学生时的我,到钟楼东大街,逛钟楼新华书店是必需的重点节目,否则就不完整,就好像缺了点什么。我欣赏钟楼书店早期就形成的风格和品位,是它,赋于了一本本书籍以生命,给每一个走进钟楼书店的爱书人,以灵魂的慰籍。

现在钟楼书店因整修,而整体搬迁到了东大街端履门西南角。但旧址仍在,因被列入了西安市第三批重点文物保护单位。但我想整修完后,是否还能够保留恢复成书店呢?如果城市的规划管理者,能给西安的中心保留一点书香,而少一点铜臭之气,那就功莫大焉了。

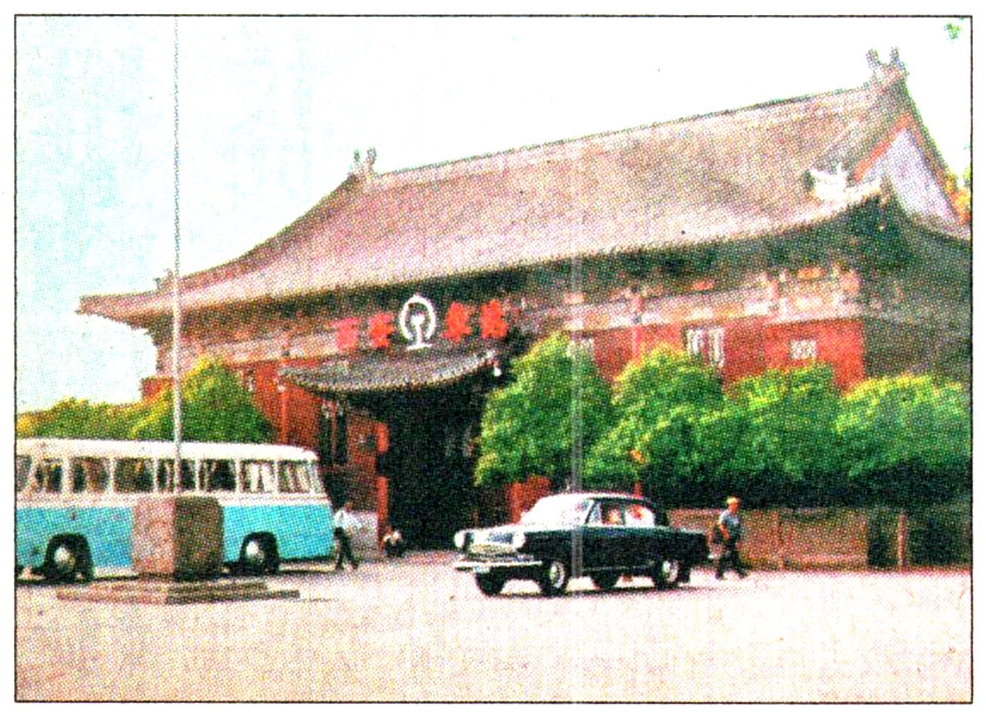

当年十大建筑的老火车站。于1984年推倒重新建了新西安火车站。那时的老西安车站大楼,大屋顶、大廊柱的仿古建筑,雕梁画栋,古色古香,煞是古朴端庄,被我们称为像个庙。楼内空间小,基础设施落后,确实已不适应社会发展的需求。没有旅客候车室,进站得在露天排队。楼内仅有贵宾候车室。车站当年的老美工,我的朋友,山水画家相敬森先生给我回忆贵宾室情况,介绍道:贵宾室内正面中堂有一幅长三米多的郭沫若先生书法真迹,写的是毛泽东诗词《满江红·和郭沫若同志》“小小寰球,有几个苍蝇碰壁,嗡嗡叫……”十分珍贵。贵宾室东面曾经挂有长安画派大师何海霞先生四五米长的巨幅画作《延安颂》。西边墙上挂的同样长的巨幅山水画,就是相敬森画的《新蜀道——宝城铁路穿越秦岭》。

上世纪60年代初西安车站

还有东大街的中山大楼。苏联援建。后被称为华侨商店。当年繁华一时,可惜已于不久前被拆。这家新中国“西安市第一座大型百货商店”将从西安市民眼中消失。人们的记忆只能永远定格在2011年8月的某一天了。

最后就是解放路的民生百货商店。曾为中国十大商店之一,当初建筑费用折合为40万元人民币。老建筑已不复存在,早在八十年代就被推倒重建,在其原址上诞生了新时代的民生集团。我无意厚非这些因时代发展,社会进步引发的变革,这毕竟也是历史的大潮不可阻挡。但每当想起当年心中的民生大楼,虽然有点简陋,陈旧,但依然对它的消失感到有点凄楚,因为记忆是一个美妙的念想,历久弥新。

西安当年的十大建筑,命运殊异,有被推上历史记忆的高位,也有被遗弃消失而无踪无影,但与他们一起走过历史沧桑的人们,会记住它们的。 □朱文杰