□鲁珉

与其说是小镇,不如说是个小集镇。

不知从什么时候开始,几个村子的人们,在某一个时间不约而同都去小河上那座桥旁边,带上自产的东西,去那里卖,顺便去桥东头的供销社把煤油、火柴、肥皂买了回去。

桥两头的一些房屋由原先低矮的木板房变成了两三层的楼房。临街的门面都是可拆卸的木板,墙体是红砖,屋顶是青瓦,感觉这个小集镇也有点现代气息了。这些两三层木板铺面,有维修电器的、有做早点的、有理发的,也有些集镇上的人离不开的,如铁匠铺、篾匠铺。

“李家篾铺”是小镇上的老字号了。从我第一次到小镇,就记住了。因为那个“篾”字我不认识,便问父亲。父亲教了我,可好长时间都不会写,因为笔划太多,记不住。

李篾匠一家都是做竹器的。在那个年代,他家算是殷实户。有的确良衣服穿,平时桌上总有肉吃,最惹人羡慕的,是竹桌上那部收升斗般大小的收音机。

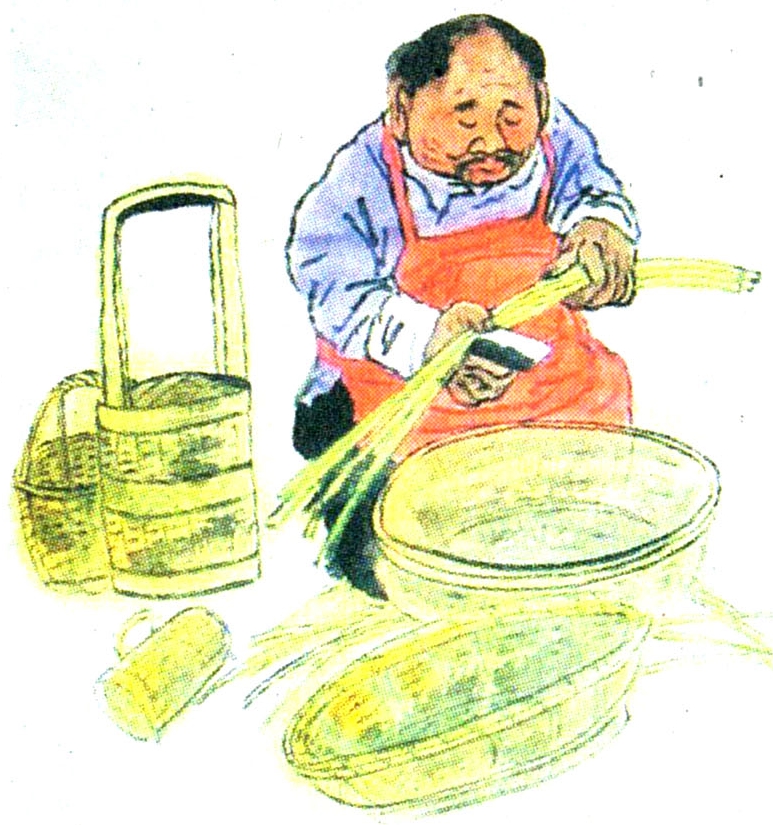

李家的体面,是手艺换来的。当日砍来的鲜竹,一家人都在忙活,有的专司去枝去叶,有的专司拉条。粗活细活都是李师傅一人做。只见他一头抵着墙角,一头扛在肩,提溜起竹子,朝着地面猛拍几下,“噼噼啪啪”一阵脆响,响尾蛇似的,竹子从中间猛然开裂。有人说李师傅剖竹子,如同裁缝裁布,剪开一道小口子,“嘶”的一声,齐刷刷成了两半,利落、清脆。

一根青竹,在他手里被剖成竹片,再被分成青竹片和黄竹心,接着视其粗细再决定是否等分。等到青竹片有小指宽时,除去里层的内竹,单单留下青色的薄竹片。再劈成四层薄薄的篾片,比纸片厚不了多少。扯下一根,用最薄的刀顺势拉,竹屑泡沫似地滚着,光洁如稠的篾条从手中吐出来,仿佛净了面的姑娘,滑溜溜、柔嫩嫩。

那时,每次去集镇,我总是蹲在李篾匠跟前看,不想挪步。父亲要催很多次,才不情愿地起身。走出李家篾铺,门前堆了很多篾器,背篓、筛子、菠箕各式各样的,一时半会也卖不掉。

后来,离开家乡去外地求学谋职,回去的时间少了。但每次回老家经过集镇时,总要在老篾匠门口驻足观看,与李篾匠打声招呼。看过去,李篾匠已经很老了,从他手上的动作就可以看出,只是那个专注的眼神依旧震撼人心。

突然觉得他是那么富有,精神饱满眼神犀利,与他手中的器具仿佛融为了一体。也许他的世界很小,只有这两层的木板房与整天陪伴他的篾器。老式篾器买的人不多了,原先种植水稻的地,都在改种柑桔,需要篾器的人少了,大部分人喜欢经久耐用的塑料器具。李家篾铺在很长一段时间,门庭罗雀。

或许时代在变,传统手艺遇到了低谷。可李篾匠不服气,他不想让篾匠手艺在他这辈人手里断掉,于是开始转做竹器工艺。慢慢地,李家工艺篾器远近闻名,他独创在薄如纸片的竹面上绘制竹器画,得到了认可,好几件竹器画还被收进省民间艺术博物馆,古老的手艺焕发出青春。

夕阳下,李篾匠那苍老的身影,镶在那木板楼的门框里像一幅画。