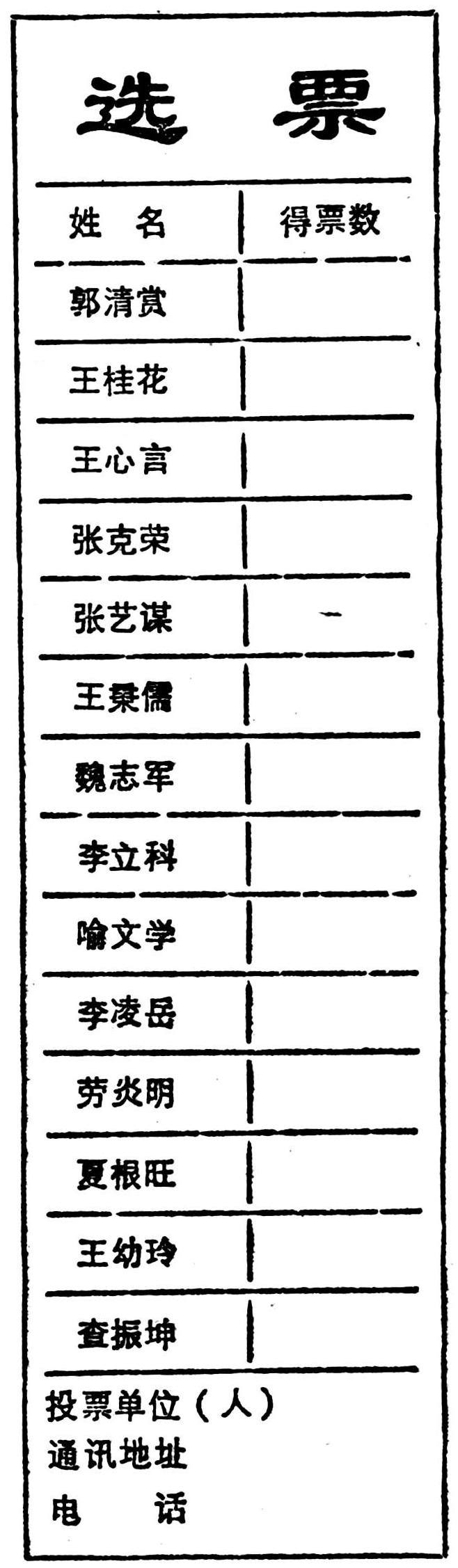

“十佳”职工候选人事迹简介

郭清赏 男、48岁,陕西精密合金厂一炼车间主任。该厂5吨电弧炉建成后,3年时间炼不出成品钢,全厂职工焦急万分.郭清赏说:“共产党员要迎着困难上”。去年2月,他同厂部签订了合同:一年内要炼3个牌号计500吨钢。尔后,他昼夜在电弧炉旁奋战攻关,一个多月时间就炼出了成品钢,仅用5个月就完成了全年合同任务。后追加的500吨,也提前两个月完成。事迹详见本报1988年元月14日一版。

王心言 男,39岁,西飞公司工人。近几年,他坚持走自学成才的道路,利用业余时间学习科技知识,进行发明创造。他研制的液体抛光机,解决了生产中的难题,获得公司科技成果一等奖。他创造的制冷洗衣机、手动快速开关阀和机电联控式防碰天车等7项发明申请国家专利,其中5项已获国家专利。1986年底,他还获得全国首届星火杯创造发明竞赛奖,被誉为“小发明家”,事迹详见本报1987年4月30日一版。

王桂花 女,38岁,西安市油脂公司余家寨油脂库化验员,1987年,该公司将大量工业油卖给群众食用。她挺身而出与原公司有关负责人的违法行为作斗争,并多次带病到省市卫生防疫部门和新闻单位反映揭发。还写了20多封,计5万字的揭发信,寄送中央、省、市有关部门,在这次斗争中,她面对打击报复,毫不畏惧,坚持斗争到底,表现了高尚的品质和极强的负责精神。事迹详见本报1988年3月10日一版。

张克荣 男,53岁,阎良试飞中心高级工程师,省劳模.去年,他主管我国三种新型国产歼击机的定型试飞工作。在此期间,他实行科学管理,率领有关科技人员攻克了多项技术难关,提前完成了试飞任务,还刷新了世界航空试飞纪录,为我国国防事业作出了突出贡献,荣立一等功。在试飞中,他还大胆改进试飞办法,开展综合试飞,为国家节约了300万美元。事迹详见本报1988年3月3日一版。

张艺谋 男,37岁,西安电影制片厂导演,曾担任电影《黄土地》摄影,以其出色的摄影技艺获金鸡奖“最佳摄影”,并在法国、美国等国际电影节上获摄影奖。后演《老井》主角,即获1987年东京国际电影节“最佳男演员”奖,成为我国首次在国际电影节上获“最佳”的演员。1987年,他首次执导的故事片《红高梁》获西柏林国际电影节“金熊”大奖,为亚洲和中国人民争了光,事迹详见本报1988年3月15日一版。

王秉儒 男,45岁,咸阳市公安局渭城分局局长,1986年以来,他亲自组织侦破了长乐公主墓被盗,蒙面强奸,杀人碎尸等数十起重大刑事案件,为民除害,功绩卓著。去年6月调到渭城分局工作以来,他大胆实行改革,狠抓公安干警队伍建设,带病率领干警们到第一线破案,仅去年第四季度,就破案338起,推毁各种违法犯罪团伙40个,破案率达98%。事迹详见本报1988年3月10日二版.

魏志军 男,38岁,宝鸡县虢镇光芒村党支部书记,宝鸡市绒布印染厂厂长。近10年来,他先后创办了13个企业,工业总产值1987达670多万元。他实干精神很强。去年夏天,他头顶烈日,苦战了100多天,亲自开吊车将88根大梁和2000多块楼板吊装了上去,为厂里节省了10万元吊装费.去年,他创办的宝鸡绒布印染厂填补了我省绒布印染上的空白,事迹详见本报1988年2月25日一版。

李立科 男,54岁,省农科院高级农艺师、省劳模。他长期深入农村进行科学研究,对渭北农村提出“以肥代水”措施,改当地农作物4年3熟为2年3熟,粮食亩产提高100斤,增加粮食6亿斤。为了集中精力帮农村致富,他辞去农科院副院长职务,并说服妻子把家安在了合阳甘井乡农村实验基地,全力推广科学技术,使该乡人均粮食超千斤,年收入由63元增加到318元,事迹详见本报1988年1月5日一版。

喻文学 男,48岁,交通部第一设计院副总工程师。1980年,他和战友们来到青藏高原,在青藏公路冻土区铺设沥青路。冻土区铺沥青路是一项科技难题,美苏等国也未攻破它。但喻文学和他的战友们用5年多时间,攻克了各种科技难关,终于在青藏公路上铺了760公里的“黑色缎带”,使拉萨到格尔木单趟时间由一周变为两天。这项成果荣获国家科技进步奖,事迹详见本报1988年元月2日一版。

李凌岳 男,60岁,汉中疗养院主治医师,已在麻疯病区工作了整整35个春秋。多年来,他跑遍了病区的山山水水,调查麻疯病的发病情况。他积多年的医疗经验,研制出了治疗麻疯病患者身体局部畸形的“治瘫注射液”,临床使用有效率达59.9%,获卫生部科技成果奖。他还结合临床经验写了20多篇对治疗麻疯病很有指导性的论文。他多次被评为全国和省上先进个人。事迹详见本报1987年10月17日一版.

劳炎明 男,53岁,省煤田地勘公司185队总工程师。他在勘探神府煤田中做出了突出的贡献。他和战友们在1980和1981年两年多时间里,踏勘了神府煤田3000多平方公里的范围。在设计勘探方案时,他力排众议,提出了乌兰木伦河以西是重点勘探区的正确见解,使该煤田的秘密才得以揭开。他在勘探中不辞劳苦,经常餐风露宿,昼夜工作。有时背上一袋馒头,就在沙漠里连续跋涉踏勘几天,事迹详见本报1988年3月17日一版。

夏根旺 男,52岁,秦川机械厂技工。1983年和1984年,他刻苦攻关两年,创造出缩孔新工艺,使废硬质合金模具复活,新硬质合金工具延长使用寿命,这项新工艺属国内首创。近几年他共改制合金模具24件,节约资金8万元。他还搞了10项较大的革新项目,不但解决了生产上的难题,还为国家节省了30多万元。今年,他被推选为全国七届人大代表。事迹详见本报1988年3月12日一版。

王幼玲 女,31岁,西安市竹木器沙发厂厂长。她1986年10月租赁了该厂后,注重发挥职工的主力军作用,多次同职工对话,听取职工的合理化建议,加之她治厂有方,大搞时髦沙发,因而一年内超额一倍多完成合同规定的利润指标。现在,职工平均月收入139元,比承包前增长73%,该厂去年被评为全省先进集体,王幼玲也以“时髦厂长”的芳名蜚声省内外。事迹详见本报1987年12月24日一版。

查振坤 女,48岁,汉阴县城关一小教师。她多次放弃调进大城市的机会,扎根山区教书育人。在教学中,她打破了长期以来我国小学语文教学所遵循的低年级识字,中年级阅读,高年级作文的三段式体制,从一年级教拼音时起,就对学生进行作文训练,使学生的阅读和写作能力大大高出未经这种训练的平行班学生。为我国小学语文教学经验的宝库又增添了一份财富。事迹详见1987年10月22日一版。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书