车工王

柳笛

是一个很偶然的机会,在一个很偶然的场合,有人很偶然地这么说了一句,尔后,便有人叫他:“车工王。”他听了,总是淡淡一笑,说了声“扯淡”,便过去了…

初中学历与中国机械工程学会最年轻的会员

当他出现在中国机械工程学会1987年在西安举行的年会上的时候;当他在教授、学者、专家们的注视下,沉着冷静地宣读他的学术论文《相割深孔的精度控制》的时候,坐在台下的人们不禁有些瞠然了。

他是谁?这些受人尊敬的机械工程研究领域的泰斗们,开始抑不住好奇的心理。

在会议的签到簿上,他留下了这样的记载:姓名:王俊,性别:男,年龄32,文化程度:初中,职业:工人,单位:陕西飞机制造公司。

王俊这个过于年轻的人的出现,使这一届平静有序进行的学术盛会,出现了些微的震动。震动之后,人们倒确实想听一听这位学会最年轻、学历最低浅、唯一的来自工人的会员,将给他们带来什么。此时的会场,除了王俊那不紧不慢、抑扬顿挫的男中音,再没有任何声响。当王俊以精辟的论据、严密的推理和大量的实践数据结束论文的宣读时,会场上响起了热烈的掌声,经久不息……

王俊的成功引来了人们的羡慕,然而,有谁知道这成功背后王俊付出的劳苦和汗水呢。当别人把时光消遣在扑克牌、麻将桌和百无聊赖的闲谈中时,他却通宵达旦地投入到了机械加工的操作和理论研究上;当“高消费”的风,驱动着人们争相相抢购高档商品时,他却从城里的书店背回了几百元钱的科技新书;当有些人想脱去工作服,坐进办公室时,他却毅然返回生产一线,重操车工老本行……

在八年的时间里,王俊自学完了全部高中、大专课程和一些专业技术理论书籍。当他第一次用微积分的极大值原理,计算出工件的最大偏心度,从而决定合理的工艺方法时,他感到了由衷地欢欣。王俊在自学的基础上,先后搞出十余项技术革新。

月薪1000元的诱惑和不仅仅属于他个人的遗憾

改革开放的春风,绽开了一个万紫千红的世界。商品经济的冲击,躁动着人们不平静的心扉。一些知识分子耐不住三线的寂寞,张开了“孔雀东南飞”的翅膀。一些技术工人也为之心动,去东南沿海寻找另一方天地。

1988年10月,王俊带过的一个徒弟前往深圳,几天的试工期后,月薪便暂定500元,接着,在不长的时间里,月薪便升到800元。这样可观的收入,使多少人羡慕不已,而王俊却很冷静地看着这一切。他的徒弟从深圳来信让他去,并寄来了深圳厂家的聘书和月薪1000元的许诺,他婉言谢绝了。这几年,随着他在机加行业知名度的提高,先后有几家位于大城市的企业,许以优厚条件,邀他前去,他依然婉言谢绝了,人们都说他“傻”。

1989年春节,当王俊在深圳的徒弟回工厂探亲,再度邀他去时,他对徒弟深情地说:“咱们这是三线,是山沟,缺技术缺人才,三线工厂培养了我,我要把自己的技术献给她。收入虽然少点,心里却很坦然、很欣慰。”

就是凭着这一点,王俊继续留在了艰苦的三线工厂。

党组织对王俊的工作给予了高度评价,自1978年以来,他连续9次被评为公司级先进个人,1986年被评为〇一二基地、省航空局先进生产者,1987年被授予陕西省劳动模范,1989年被陕西省推荐为全国劳动模范候选人,今年又被陕飞公司破格评为工人技师。然而,面对这些荣誉,王俊感到的不尽是欢喜。他说:“这许多年,一些青年工人不爱学技术,想方设法要跳出工人行当,而不愿把当好工人作为一种事业去追求。如果青年人都来钻研技术,成功的就不一定是我了。我虽然沾了光,但却由衷地感到遗憾。”

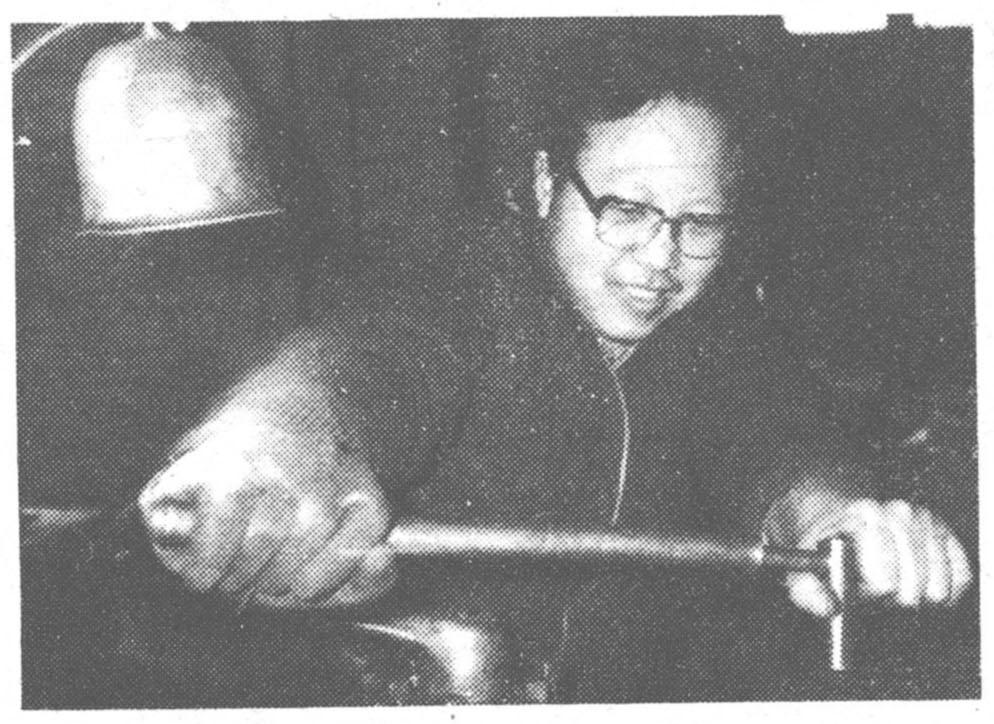

“车工王”在操作。 (张燕生 摄)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书