测天量地 功绩卓著

——记英雄的第一大地测量队

编者按

最近,国务院召开表彰命名大会,通令嘉奖国测一大队,授予这支队伍“功绩卓著,无私奉献的英雄测绘大队”的荣誉称号。省委、省政府又作了《关于在全省向英雄国测第一大地测量队学习的决定》。本报曾于1986年12月、1990年6月两次报道了这个测量大队的英雄事迹,现再次发表他们的事迹介绍,供大家学习时参考。

国家测绘局第一大地测量队(即陕西省第一测绘大队),是一支国家大地测量的专业队伍,担负着国家三角、水准、天文、测距、重力、基线的布测,为国家大地平面控制和高程控制提供精密数据及各种资料,为经济建设、国防建设和科学研究服务的任务。

该队建队30多年来,共为国家提供各种测量数据5211万组(每组平均7位数字),按十万分之一比例尺的地形图计算,可为全国近二分之一的面积提供大地控制。曾先后参加了中苏、中蒙、中巴、中尼边界联测,珠穆朗玛峰、托木尔峰的高程和地理坐标测定,南极长城站测绘,西安国家大地原点的建设和施测,卫星跟踪站的定位、定向等国家重要测绘项目,为我国的建设事业做出了突出贡献。

30多年来,该队职工走遍了全国除台湾以外的30个省、自治区、直辖市,曾经23次去新疆,17次到内蒙古,14次进西藏。全队人员身背仪器装备徒步行走的里程总计约4000万公里,相当于绕地球1000圈。

征服珠峰建奇功

珠穆朗玛峰,是位于中尼边界的世界第一高峰。她的精确高度究竟是多少?一直是个谜。许多西方学者曾纷纷以“探险队”、“考察队”的名义来到这里,企图得到珠峰的准确高度,但最终都因珠峰地区险恶的自然环境和没有相当规模的测量队伍进入纵深地区观测而告失败。过去,由于我国测绘技术落后,一直沿用外国人提供的不准确数据。因此,精确测定珠峰高度并绘制珠峰地区地形图,不仅有极大的科学价值,而且有重大的政治意义。

1966年和1968年,我国先后组织了大规模的珠峰科学考察,一大队先后派出24名工程技术人员,参加了测绘专题组。珠峰地区终年冰雪覆盖,气候奇寒,夜间温度常常达到摄氏零下30多度。白天,强烈的紫外线穿过稀薄的空气,被银白色的世界交叉反射,灼人肌肤。才几天功夫,队员脸上就起了皱折,皮肤由红变黑,嘴唇干裂起泡,层层掉皮。在海拔5000米的大本营,氧气含量只相当于内地的70%左右。在这样的地区,人即使卧床休息,心脏负担也相当于内地重体力劳动,更不要说负重工作。

但是测绘人员不仅要全部负重,携带仪器,而且要选点布测,因而比其它工作人员要攀登更多的山峰,翻越更多的冰川,冒更大的危险。在这次测定中,该大队的队员面对雪崩、流石、紫外线照射、高寒缺氧、山高冰滑等种种困难,建立起了高质量的平面坐标和高程控制网。第一次将水准点引到海拔6120米,把三角点布测到海拔6640米,把天文点推进到海拔6350米,为以后登顶测绘,精确测定珠峰高程建立了可靠基础,这些成果当时都超过了外国人。

1975年,一大队又派出杨春和、薛璋、郁期青、陆福仁、吴泉源、张志林、邵世坤、梁宝根8位同志,参加中国登山队测量分队,再次向珠峰进军。为了取得7000米以上高海拔地区的重力测量成果,进行航测调绘,他们天不亮就背上了几十斤重的仪器装备、食品,从海拔5400米的营地出发,向北坳突击。一路上,他们将各自的身体用结组绳连接着,一步一滑,向前挪动。每走几步,就要伏在冰镐上大口喘上一会儿气,经过两天负重行军和攀登,终于到达“北坳”顶部,把重力点测到了海拔7050米的高度。

1975年5月27日,中国登山队再次从北坡登上珠峰,在峰顶树起了红色金属测量觇标。早已在各测绘点守候了几天的测绘队员,同时将仪器对准觇标,连续观测了3天,终于测出了珠峰的准确高程为8848.13米。7月23日,新华社向全世界公布这一测量结果,立即得到联合国和世界各国的公认,成为权威数据。

甘为祖国献青春

第一大地测量队是国家测绘局系统的一支野战队伍。“只许测区选人,不许人选测区”,已成为该队的一条道德准则和纪律。30多年来,他们最远的测绘点是离驻地西安20000公里以外的南极,最高的测量点在海拔7050米的珠峰北坳,最低的作业区在新疆吐鲁番盆地海拔负154米的艾丁湖,最热的测区在摄氏50多度的吐鲁番火焰山一带,最冷的工作环境为零下40多度。他们不仅南征北战,艰辛备尝,有时甚至要付出宝贵的生命。

1960年4月,一大队年轻的技术员吴昭璞带领一个水准组到新疆南湖戈壁作业。摄氏45度以上的持续高温,将队员们带去的一箱蜡烛化成了汤。一天早晨,他们突然发现带去的一桶水漏光了,这里离最近的水源也有200公里。在沙漠中,断水就面临着死亡的危险。在这生死关头,吴昭璞果断决定,自己留下看守仪器、资料,其他同志马上撤离。三天后当救援人员带着水回来找到吴昭璞时,这位年仅31岁的大学毕业生已经口含黄沙,十个手指探探插进沙土里,长眠在戈壁滩上。清理遗物时发现,小组带去的所有牙膏都被他吃光了!墨水被他喝干了!但资料和仪器却整理得整整齐齐,他用沾满汗渍的衣服,严严实实地盖在测绘仪器上。

1963年7月,一大队一个小组到甘肃省甘南藏族自治州腊子口地区作业。一天,组长派队员钟亮其下山,到几十公里外的县城取款购粮。这天,当他下山走到白龙江的一座桥上时,五六个土匪前堵后截,猛扑上来。在枪支被夺走的情况下,钟亮其奋力将子弹全部扔进了白龙江,并与匪徒搏斗。最后终因寡不敌众,被土匪抓去。匪徒们逼问测量组的驻地,企图抢夺枪支。为了保护小组,这位烈士的后代、才30岁的独生子在匪徒的严刑拷打下宁死不屈,只字未吐,气急败坏的匪徒凶残地下了毒手。当队员们找到钟亮其时,发现他的眼睛已被打瞎,遍体鳞伤地惨死在江边的沙滩上。

该队组建30多年来,先后有36名职工和10多名临时工在测绘一线光荣献身!但是,在这个英雄群体里,做出了巨大牺牲的还不仅是职工自身,他们的家属为让其安心工作,长期以来,默默侍管老小,操持家务,亦作出了感人的奉献。

技术员焦天孝的妻子潘西琴,原在西安市郊一家合资企业工作,待遇优厚。为了支持丈夫安心野外测绘,照料多病的公婆和年幼的孩子,她主动要求调到离家较近的邮局当营业员。她的公婆从1984年至1989年的5年间,连续住院6次,婆婆瘫痪在床一年之久,喝水吃饭,拉屎撒尿,都得由她照料。老人有时过意不去,想把出外的儿子留住。每到这时,潘西琴总是劝说:“野外小组离不开他。你就让他走吧。他那份孝心,我替他尽。”以后老人病危,远在新疆、广州等地的儿女都闻讯赶回,可老人最疼爱的小儿子却在野外作业未归。潘西琴对老人说:“您给他取名叫天孝,意思是天天孝顺您,可是自古忠孝难两全,他虽然没能在您床前尽孝,可他在为国效力。工作离不开他,小组也离不开他呀!”老人听着听着,带着无限的眷恋,慢慢地闭上了眼睛。

优良作风代代传

面对险恶的自然环境和艰苦的生活条件,是什么力量使这支队伍攻无不克,无坚不摧?年轻的副大队长翟建全说得好:“因为我们这支队伍的前身是中国人民解放军测绘大队。解放军那种为祖国、为人民艰苦奋斗、忘我牺牲的精神,党组织的战斗堡垒作用和关心职工生活、做好思想工作的优良传统,就象一根红线贯穿着我们大队的历史。”

30多年来,该大队的干部换了一茬又一茬,但以身作则的优良传统代代相传。每年出测,大队领导都轮流深入中队、小组,与第一线的工人、技术人员一道闯难关,一同爬山涉水,同甘苦,共患难。

历任大队领导,年年到测区指导工作,几乎是哪里任务最艰巨,哪里困难最多,大队领导就出现在哪里,与队员一起摸爬滚打做思想工作,帮助解决生产中的实际问题。

现任大队长、全国先进工作者、国家级有突出贡献的中青年专家刘永诺,60年代初大学毕业后就一直扑在艰苦的野外测绘工作上。走上领导岗位后,仍保持着普通一员的本色。1989年夏天,他深入全队最艰苦的甘南测区,到工作最困难的小组和大家一道工作,解决了不少生产上的难题。

现任党委书记杨承忠,带领党委“一班人”首先抓好自身的廉政勤政建设,定期召开民主生活会,开展批评和自我批评,经常深入群众做思想工作。在他的带领下,大队党委成员工作中坚持高标准,待遇上始终低标准。近3年,大队在完成承包指标后,按规定对大队领导干部共奖励3000多元,但他们分文未取,全部交队用以弥补生产经费的不足。

中队干部更是身先士卒,带头吃苦,既当指挥员、又当作业员。1986年盛夏的一天,在郑州测绘学校院内,很多下课学生看到校园内停着一辆辆满载钢材、水泥、铁丝的汽车,装卸标材的人都身穿旧工作服,他们冒着盛夏炎热,把标材分类整理,又一车车装好,个个都是满面风尘,汗流浃背。很多学生当场议论:“这个测量队真差劲,尽雇些上年纪的人当临时工,干这么重的活!”可一打听,原来这些“临时工”都是中队干部和老工程师。学生们得知后都惊叹不已。

中队长张全德,任职5年,从不坐在办公室里发号施令,他的办公地点总是在生产第一线。1990年夏天,中队在天山深处作业,执行选点任务的王卫社迷路走失,张全德不顾一天劳累,骑着骡子打着手电去寻找,途中骡子受惊猛跳起来,把张全德从背上掀翻,可他的一只脚还套在脚蹬里,受惊的骡子拖着他的身躯在乱石中狂奔了30多米,幸亏遇见一位老向导,拦住了骡子才免遭不测。张全德则全身都被血染红,浑身浮肿,腿关节被挫伤。小组同志要送他出山治疗,他坚决不肯,说:“都是些外伤,没关系,等这里工作干完,再去治还来得及。”见此大家都非常感动,迷路归来的王卫社见此情景,一头扑在中队长怀里,哭了起来。

一大队是个先进模范人物辈出的英雄群体。50年代,有在川西作业时大雪封山、孤立无援的情况下,独自一人在雪地里摸、爬、滚、走,连夜行程百余里组织抢救,使全组同志转危为安,被誉为“雪里金刚”的王永吉同志;60年代,有在工作中勇挑重担,出测到哪里,好事做到哪里,后在作业中不幸坠崖牺牲的“活雷锋”潘选举同志;70年代,有几十年如一日,吃苦在前,享受在后,曾参加过珠峰、托木尔峰测量,立下卓越功绩的“大地黄牛”杨春和同志;80年,代有赴南极考察,参加过多次国家重点测绘项目,获得多项科技成果,对技术精益求精的多面手刘永诺同志。在他们周围,还有不少无名英雄。

多年来,国家测绘局第一大地测量队不仅为祖国的经济建设、国防建设和科学研究作出了重大贡献,而且为我们创造了一笔宝贵的精神财富,这就是:热爱祖国,热爱社会主义事业,全心全意为人民服务的崇高思想;艰苦奋斗,不怕牺牲,顽强拼搏的战斗意志;不计名利,忘我工作,舍己为公的奉献精神;忠于职守、纪律严明、团结互助的良好作风;重视党的建设,重视思想政治工作,坚持干部以身作则的优良传统。广大职工要认真学习他们这种艰苦奋斗、无私奉献的精神,为建设社会主义物质文明和精神文明作出新贡献。?

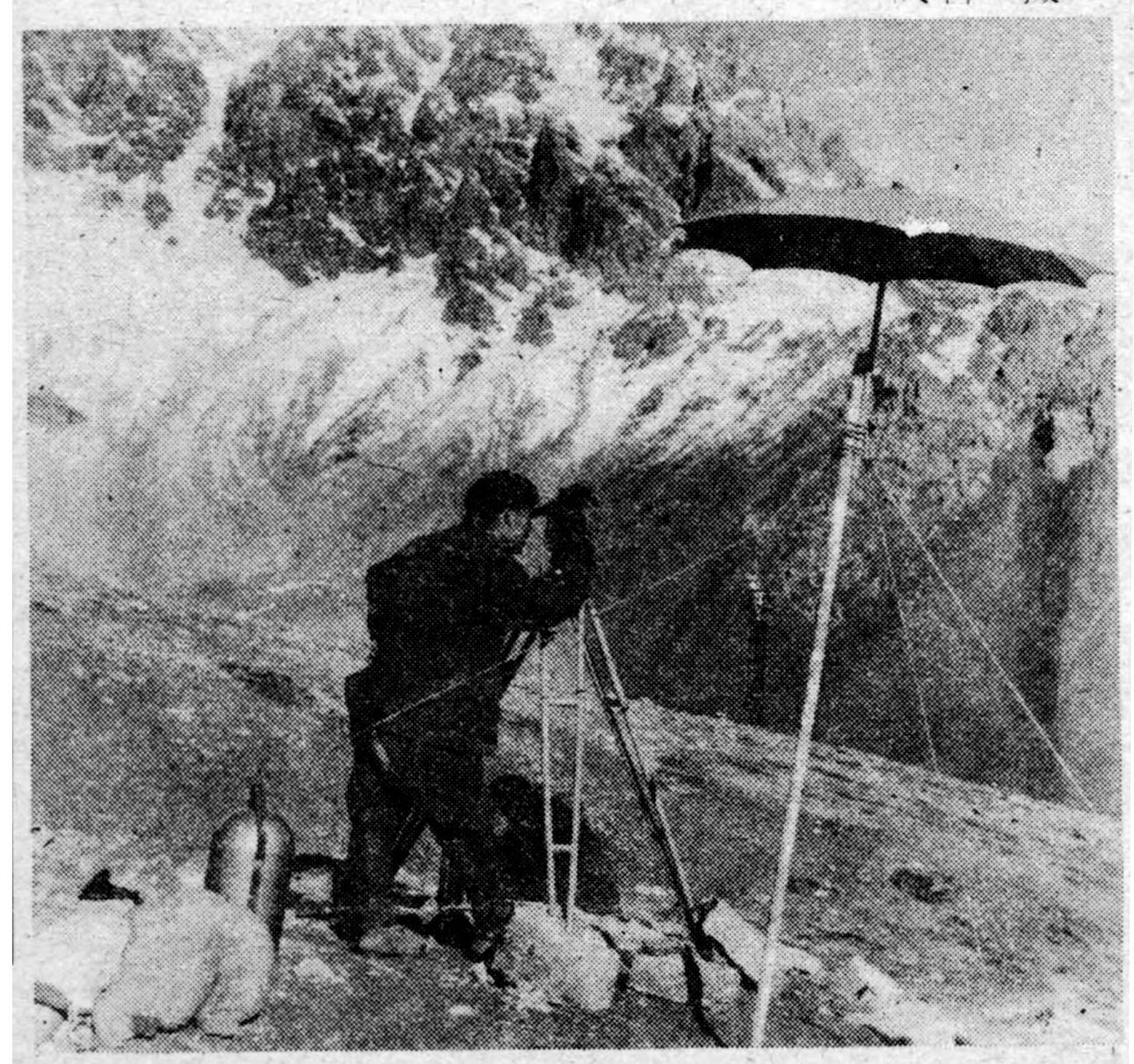

图为国测一大队队员在天山托木尔峰进行交绘观测。

佚名 摄

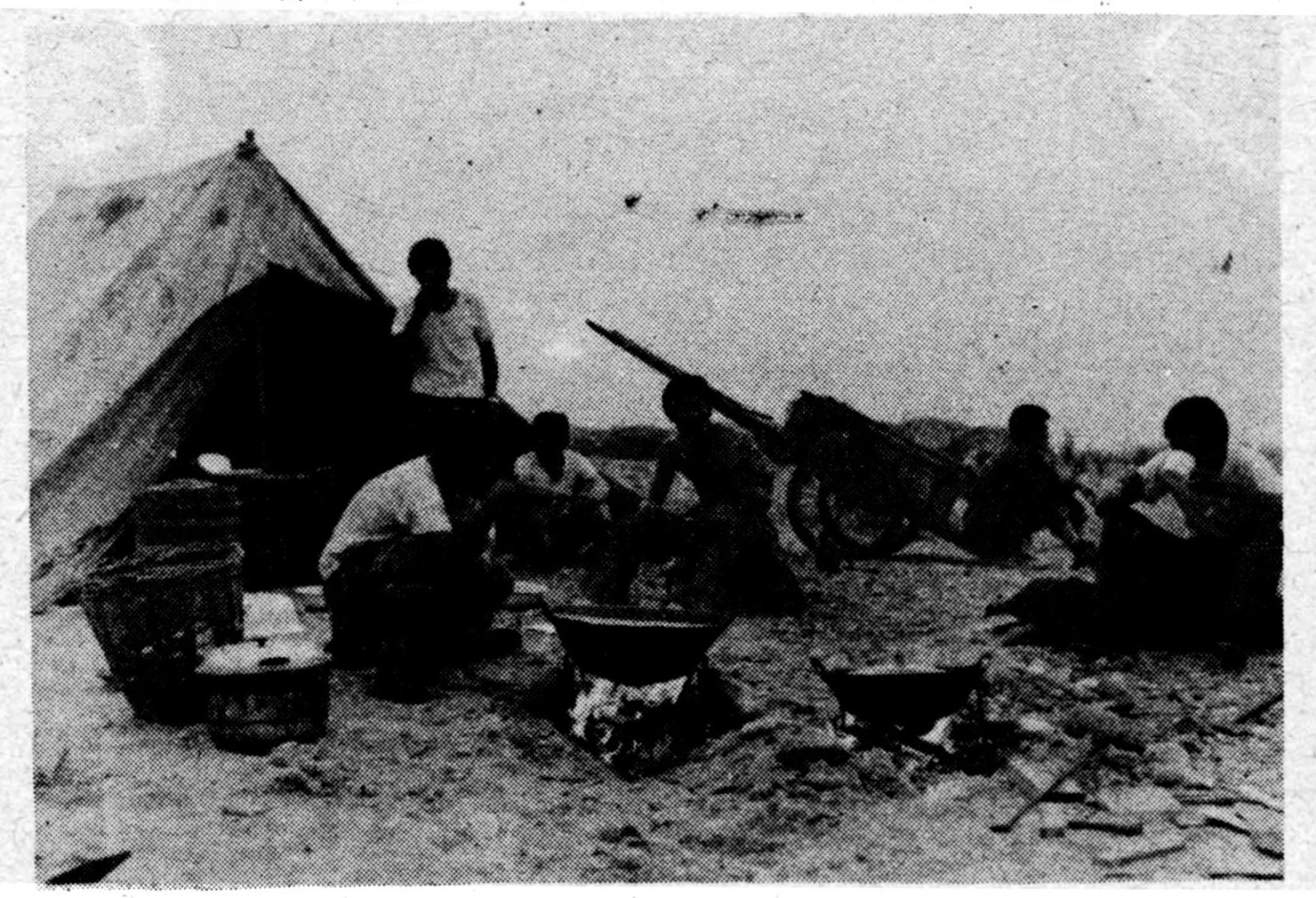

图为队员在戈壁滩上风餐露宿 刘虎生 摄

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书