本版导读

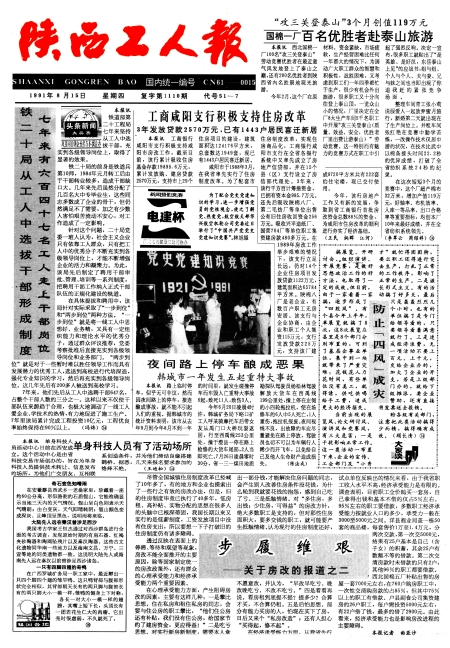

步履维艰

——关于房改的报道之二

尽管全国城镇住房制度改革已经喊了10年多了,有的地方和企业也摸索出了一些行之有效的房改办法,但是,旧的住房制度毕竟已执行了40多年,低房租、高补贴、实物分配的思想在很多人的头脑中已根深蒂固,我国长期以来又实行的是低薪制度,工资发放项目中没有住房支出,所以要想一下子打破旧的住房制度仍有诸多障碍。

透过反映在表面上的停滞、等待和观望等现象,房改不能全面推开的主要原因,除等国家制定统一的房改政策外,还有群众的心理承受能力和经济承受能力两个重要因素。

在心理承受能力方面,产生阻碍房改的因素,主要有这样几种:一是攀比思想。住在私房和租住私房的同志,会要与住公房的职工攀比,“他们住公房还有补贴,我们没有住公房,给国家节约了建房资金,更应得益!”二是吃亏思想。对实行新房新制度,需要本人拿出一部分钱,才能解决住房问题的同志,会产生别人改善住房条件没花钱,为什么轮到我就要花钱的抱怨,感到自己吃了亏。三是抵触情绪。对“多住房,多出钱;少住房,可得益”的房改方针,绝大多数职工是支持的,但对那些住房面积大,要多交钱的职工,就可能要产生抵触情绪。认为现行的住房制度还好,不愿意改,并认为,“早改早吃亏、晚改晚吃亏、不改不吃亏。”四是看看再说。看房租到底提不提?提多少?合算才买,不合算仍租。五是后怕思想。部分有能力买房的人,怕现在买下了房,日后又来个“私房改造”;还有人担心“买得起,修不起”。

在经济承受能力方面,从我省先行试点单位反映出的情况来看,由于我省职工收入水平不高,经济承受能力是有限的。调查表明,目前职工全价购买一套房,自己拿得出钱和基本不借的仅占5%左右。95%左右的职工要借款,多数职工经济承受能力按就业人口的多少,承受力一般在3000至5000元之间。洋县商业局盖一栋50套的商品楼,每套售价1万至1.4万元,分两次交款,第一次交5000元,结果有25户基本是自己(含子女)的积蓄,其余25户有数额不等的借款。第二次交清房款时未借款的只有2户,其他96%的职工都要借款。西北国棉五厂补贴出售的房屋一套7000元左右,在760户购房职工中,一次性交清购房款的占85%,但其中75%以上的职工有借款。户县副食公司集资建房的26户职工,每户需投资5000元左右,有22户借了钱,最多的借了2900元。由此看来,经济承受能力也是影响房改进程的主要障碍。

本报记者 曲亚沙

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书