本版导读

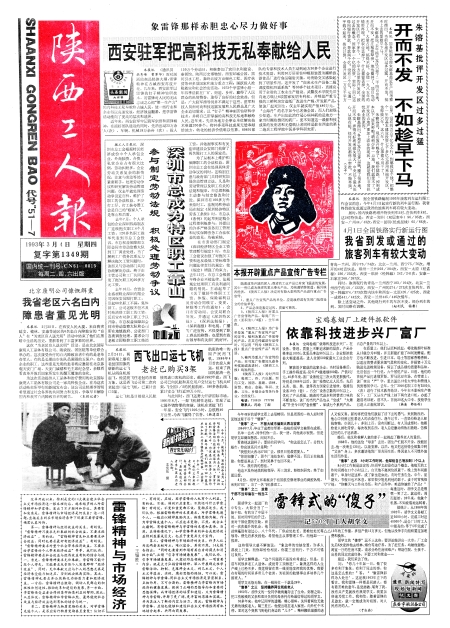

雷锋式的“傻子”

——记5702厂工人胡学文

今年49岁的胡学文看上去很精明,但是周围的一些人却时常说他这辈子尽干“傻事”。

“傻事”之一 不留大城市偏到大西北安家

1964年7月,毕业于成都空军第一技校的胡学文被留在成都。

名单一公布,同学们你一言,我一语,向他表示祝贺。但是胡学文却满面愁容,闷闷不乐。

看着他这副样子,要好的同学问:“你这是怎么了,分到大城市,你应该高兴才是啊!”

“我想到大西北5702厂去,那里目前最需要人。”

“你别犯傻了,那个厂地处农村,偏僻不说,而且正在搞基建,你要是真去了,到时哭鼻子也回不来。”

“不,我有我的想法。”

他迫不及待地找到校领导,再三请求。经组织研究,终于如愿以偿。

8月份,胡学文怀着献身于祖国航空修理事业的满腔热情,来到5702厂,当了一名飞机修理工。

“傻事”之二放着干部不当却偏在一线当工人

跟胡学文一起进厂的中专生,大部分当了一般干部,有的当了中层干部。面对同学们的升迁,面对干部位置的空缺,面对一次次提升的机会,他却丝毫没有动过心。八十年代,厂供应处处长、质检处处长等领导,曾先后多次找他,希望他去从事管理工作,而他却一一推辞。

这些领导大惑不解地说:“象这样的空缺位置,许多人都找上门来,而你却恰恰相反,你要三思而行,千万不可错过良机。”

胡学文解释道:“这个问题我不是没有考虑过,但是,目前车间很多老工人退休,成批青工顶替进厂,象我这样的人生产线上已经不多,我觉得留在第一线更能发挥我的优势。我要在有限的时间里多带几个徒弟,为祖国的航修事业多培养几个接班人。”

胡学文无怨无悔,在一线岗位一干就是28年。

“傻事”之三坚持赡养两位残疾老人

1962年,胡学文的一位同学被病魔夺去了生命。弥留之际,把工伤致残的父亲和双目失明的母亲托付给最信得过的胡学文。

30多年来,他牢记同学的遗嘱,精心照料,关怀着两位无依无靠的残疾老人。隔三差五,他便出现在老人家里,内外忙个不停。面对这个突然飞到他们身边的“儿子”,精神濒临崩溃的老人又惊又喜。新的寄托使他们鼓起了活下去的勇气。来到陕西后,他心中仍然记挂着老人的衣食住行。逢年过节,一直坚持给老人邮钱寄物,少则几十,多则上百,没有间断过。有人回成都时,他都给老人捎吃带穿。每次收到东西,老人总是激动得热泪盈眶,仿佛过世的儿子还活着。

婚后,他又和善解人意的妻子一起挑起了赡养老人的重担。

1988年,他的这位“母亲”去世,因生产忙脱不开身,没能回去,他一次寄去135元,以助安葬。以后,他又把这份情全部集中到“父亲”身上,多次邀请他到厂里共同生活,终因老人不习惯外地生活而作罢。

“傻事”之四 8小时工作时间,他却给自己增加到11个以上

8小时工作制是法定的,但胡学文却没有这个概念。他每天的工作时间都在11个小时以上。白天他不离岗位抓紧干,晚上到车间接着干。单身时是这样,成了家也是如此。有时任务告急,中午、星期天、节假日也不休息,家里很少能见到他的影子。妻子时常嗔怪7他:“你整天与工作台为伍,和产品作伴,难道你嫁给了产品?”每逢这时,胡学文总是嘿嘿一笑了之。就这样,周而复始,28年来,他象个机器,不知疲倦地运转着。

据统计,从1988年到1992年,胡学文义务献工近3000小时,完成工时近40000个,是全厂计时工人中最高的,等于5年完成了15年的工作量,多创产值15万多元,但他从没伸手向组织要过加班费和换休。

胡学文的“傻事”远不止这些,要讲还能讲出一大串:厂工会先后6次安排他去桂林、烟台等地疗养,为了赶任务,均被他谢绝;两室一厅的住房不要,请求分给住房困难户;帮助住院、生孩子、出差的同志完成任务,不要工时和奖金……

最近,我们采访了他。

问:“你几十年如一日,做了很多有利于集体,有利于同志的事,你这是怎么想的?”答:“‘像雷锋那样为人处世’,这是我1963年立下的誓言。我和雷锋一样都是同龄人,都有着苦难的童年,是党拯救、哺育了我,没有共产党就没有我胡学文,我要加倍地为党工作。我相信,踏着雷锋的足迹走,就一定能成为对祖国、对人民有用的人。”

(于红茹)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书