本版导读

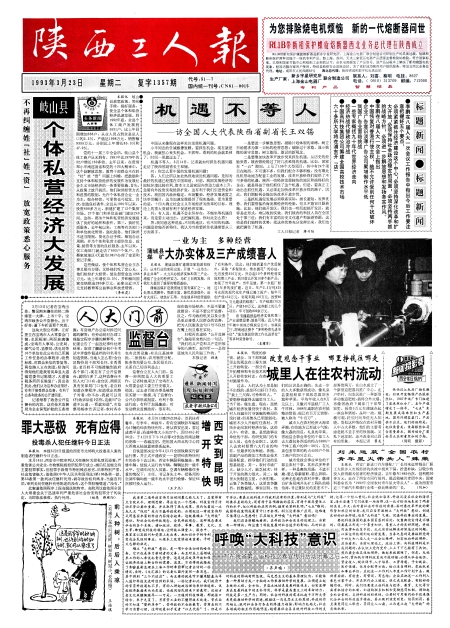

改变观念干事业 哪里挣钱往哪走

城里人在往农村流动

本报讯 传统的挣钱、就业、当干部到城里去的观念在三秦大地上开始转变,一部分有开拓精神和专长技术的人开始往农村走,在农村施展作为。

过去,人们认为土里是刨不出钱的,是创不出好日子的:“黄土三尺深,可怜种田人。”要想挣钱就得去城里当工人,当干部,做生意。现在,虽然城市经济发展仍快于农村,农村人向城市讨寻饭碗的格局仍没打破,但其势头已明显弱化。城里不少人开始盯住农村,并快步走向农村经济市场。这些人中,有省、地、县党政事业单位的干部,有研究部门的专业人员,也有企业职工。这些人去农村经营八大行业的均有,但最多的为种植、养殖、农副产品的深加工和农业技术服务配套。指导他们行动的思想基础是:其一,农村市场广大,缺少人才,缺乏技术,待于开发的潜力很大。其二,城里大到制造卫星,小到钉鞋,云集了各类能人,这里竞争激烈,胜数偏低。事实证明,他们的认识是正确的,先走一步的人大多数获得成功。像礼泉县委组织部干部张思温回乡栽种苹果,平均年收入在6万元以上。又像兴平造纸厂工人牛祥林,1986年离职在农村搞粮油贸易,现已有百万元资财,被人称为“牛百万”。

城市人在农村经济大海里弄潮,有些地方已形成小气候,像大荔的西瓜,礼泉的苹果。省地县企事业单位的干部工人去大荔包务西瓜的约占5380户个体工商户的20—30%,在礼泉包务苹果的约占4503户个体工商户的25%左右。

城市党政企事业单位的干部去农村干事,其形式多种多样,一种是爽快坦荡,不遮不掩,要么停薪留职,要么辞职,无牵无挂地在农村弄事,像蒲白矿务局南井头矿工程队的杨伯涛,书记兼队长的美差不干,却筹资两万,在白水成立了一个新型追肥器具推广中心,走户串村,向农民推广一种新型多功能追肥枪,搞得分外火爆。再像省政府下属部门干部笮农笙,投资5万元在蒲城办起一座良种猪场,品种一流,规模可观,好长时间单位无人知晓。类似这种情况在农村弄潮人中占大多数,他们的主要考虑是既不丢手里的铁饭碗,又私下地发财,还不改变自己固有的形象。 本报记者 翟龙

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书