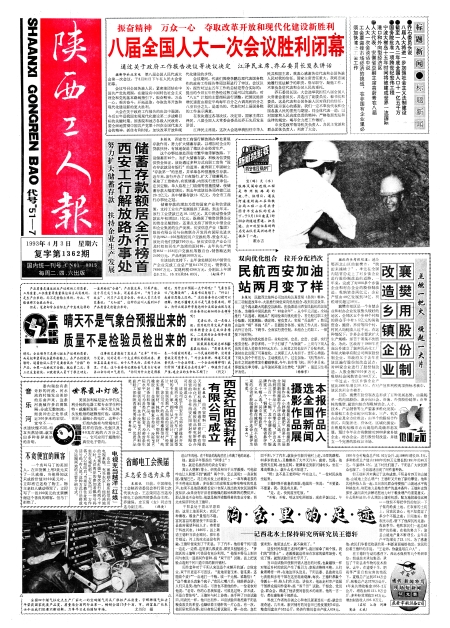

本版导读

沟·峦·里·的·足·迹

——记西北水土保持研究所研究员王德轩

进山7年的他,在千阳县的沟沟岔岔上布满了他的足迹。

他,就是早年留苏的“洋博士”?

他,就是名扬西府的农业专家?

真让人费解!博士、研究员相当于大学教授,可他却咋也让人联想不到“教授”两个字。怎么说呢?一身灰制服,皱皱巴巴,花白的头发上沾着灰土,一双布满老茧的手不停地比划着,多处裂口的皮鞋发出咯吱咯吱的叹息声。如果不是他那操着长安口音深入浅出的为农民讲授科技知识,如果没有听讲者那敬佩的眼神和阵阵的赞叹声,那么谁也不会相信,他就是陕西省数得着的农业专家,西北水保所研究员王德轩。

千阳县处于渭北旱原西部,这里土地面积大,农民广种薄收,粮食产量低而不稳。富民富县的愿望使千阳县委、县政府渴望科技人才,寄希望于科技兴农。1986年,县上聘请王德轩当农业顾问。那年春节刚过,河上的冰水还没有消融,王德轩便来到了千阳县。下了汽车,他沿着千河川道一边走,一边看。这里拔几根麦苗,那里又刨刨冻土,“多肥沃的土壤啊!可惜没有充分利用。”他恨不得马上到田间与农民一道搞间作套种,搞“双千田”试验。县上把试验点选到千河川道中部的新兴铺村。

间作套种对于千阳人来说是个未解开的谜,立体农业、双千田更是不可思议:“麦地里套玉米、套瓜菜,还能收个麦?”“一亩地打一千粮,收一千元钱,谁敢信?”“这个瘦老头真象个疯子。”农民七嘴八舌,他给群众讲,人们只是笑;他作示范,可谁也不照他的作。一位老农对他说:“老哥,你的心思我知道,可谁见过呀,弄不成,不是白费油吗”。王德轩与村上协商,亲手种了15亩试验田。同农民一样,他日出而作,15亩试验田寄托着千阳县粮食攻关的希望,也凝结着王德轩的一片心血。有一次,他回研究所办事,却日夜惦记着试验田。事一办完,急忙回千阳,下了汽车,就徒步往新兴铺村上赶。15里的路程,60多岁的老人,又整整坐了大半天汽车,疲劳、饥渴,他觉得天在转,地也在转,硬撑着走到新兴铺村头,坐在一堆高梁垛上,就什么也不知道了。

“呀!这不是王老师吗?咋在这儿。”一位村民扶他坐起来。

王德轩睁开疲惫的双眼,勉强的一笑说: “不要紧,不要紧,我,我是有点累。”

“走,走,快到屋里吃饭。”

“不啦,不啦。咱这里吃两顿饭,现在早饭已过。午饭未到,地里这么忙,就不麻烦了。”

这位村民知道王老师的脾气,跑回家拿了两个馍。我们的“洋博士”,老教授就这样坐在农家的柴草垛旁,吃完了馍,就到试验田里忙乎开了。

当15亩试验田使新兴铺人迷恋的时候。也象磁铁一样对邻近乡村的农民产生了吸引力,参观者络绎不绝,人们象看稀奇一样,在地边评头论足。千阳县委、县政府先后七次组织乡村干部在这里现场观摩。每次,王德轩都象个传教士一样,给人们作示范,讲技术,他还走村串户说服干部群众搞间作套种,搞“双千田”试验。干部会、党员会、群众会,都成了他讲授间套技术的场所。他的一言一行,都在感染着干部群众。

科技工作者的赤诚之心和农民紧紧连在一起,就会出现奇迹。几年来,新兴铺村的间套田已经发展到742亩,粮食间套亩产532公斤,经济作物间套亩产收入634元。1991年全村粮食总产92.92万公斤,比1988年增长29.3%,多种经营总产值由1988年的36万元增长到1991年的46万元,年递增8.5%,这下村民们服了,千阳县广大农民群众也服了,全县迅速出现了间作套种热。

但王德轩并未满足于这些成绩。千阳县有29万亩山坡地,山坡地上怎么增产?王德轩又开始了新的攀登。他和其他科技人员一起,又向农民群众传授推广山坡地水平沟种植技术。培肥地力是粮食增产的基本条件,王德轩走到那里,就向农民讲解培肥地力对于粮食增产的重要意义,什么秸秆还田,什么增加土壤有机质,配方施肥最佳比例……他恨不得把学到的知识一下子倾泻给黄土地。在农家的土坑上,同农民谈心,他不知度过了多少个不眠之夜;田间地头,给农民示范,留下了他深沉的足迹;收获季节,他和农民们一起总结增产的经验。在他的努力下,该县山坡地产量不断增长,去年亩产平均增长了23.1%。为了感谢他,农民们争着把收获的第一料新麦面端给他尝,农民们拉着王德轩的手说:“王老师,你就是咱庄户人”。

在王德轩行动的感召下,西北水保所等11个科研单位,组成技术承包集团,承包了千阳县农作物的技术指导。去年,在遭受干旱,阴雨等严重自然灾害的情况下,夏粮总产达到2744万公斤,秋粮总产达3278万公斤。4年来共增收粮食1955.2万公斤,增收油料121.9万公斤,多种经营增收2140万元,增加财政收入207.8万元。

(启怀 江海 珂珊

宪法 文斌)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书