本版导读

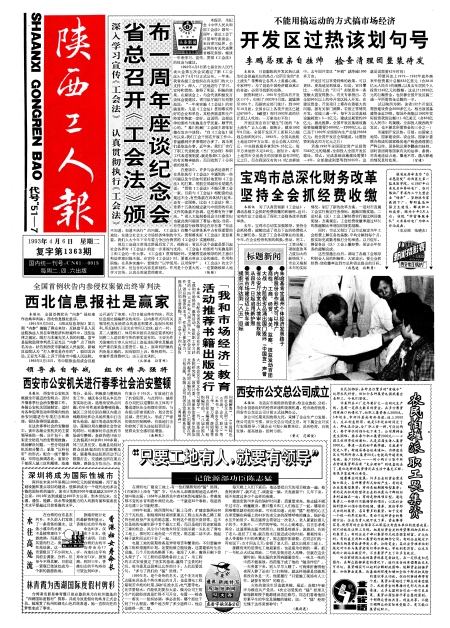

“只要工地有人,就要有领导”

记能源部功臣陈志猛

在渭河电厂建设工地上,有一位妇儒皆知的“猛”经理。《百家姓》上没有“猛”字,可大伙儿却都亲昵地这么称呼。他叫陈志猛,1958年从陕西关中农村来到电建队伍,带着浓郁不变的乡音和质朴南征北战,一干就是35个春秋。现是西北电建三公司副经理。

1989年初夏,陕西渭河电厂跃上马背,扩建安装两台30万千瓦机组。刚刚指挥结束国家重点工程山东齐鲁乙稀工程四台机组投产发电的陈志猛,听到这个消息兴奋异常。这不仅是他的电建生涯中首个最大工程,而且是他打回老家报效三秦的机会。风尘仆仆的他未待征尘洗尽就一头扎在了渭电工地上。那时的工地尚是一片荒芜,陈志猛二话不讲,挽起袖子就和同志们干在了一起。

电建工地的前期准备是异常艰苦和繁重的,不但要编审施工组织措施和计划,还要组装立能设施,还要建临时生活设施。几个月的炎热酷暑下来,他没了人样,瘦得只剩下骨头架子了,可工程的前期准备却上去了,为工程的正式安装奠定了坚实的基础,赢得了宝贵的时间。每当提及这段难以忘怀的日子,人们总要说句:“多亏了我们的‘猛’经理。”

1990年冬,是个奇冷的冬天,这个冬天对陈志猛来讲还是个终生难忘的日月,也是渭电工程最艰苦卓绝的时期。锅炉在抢水压;电气要带电;化学要制水;汽轮机则要扣大盖,做为公司主管生产的副经理真是忙得不可开交。布置——检查——落实——组织协调,事必亲躬,哪个部位干到了什么程度,哪个地方焊了多少道焊口,他总是摸得一清二楚。

每天晚上人们下班后,他还要把白天的项目检查一遍,检查到夜深了,就不走了,调度室一躺,天亮接着干!几年下来,他不知度过多少个这样的夜晚。

建造安装70米高的锅炉时间紧,质量要求高。陈志猛不顾年过半百,病魔缠身,整日整日和工人们泡在了一起,哪里有困难哪里就有他的身影。可有谁知道,此刻“猛”经理的心正在承受躺在病榻上的84岁的老父亲的深情呼唤的撞击。锅炉抢水压开始前夕,陈志猛曾去看望过一次老人。老人紧紧拉着儿子的手,不放开,一声声的呼唤,叫人心疼难忍。自古忠孝难两全,这道理陈志猛当然明白。他愣是咬着牙,流着泪,告别了老人,返回了工地。就在抢水压接近成功的时刻,噩耗传来,老人带着盼子归的希冀走了。陈志猛肝胆欲裂,在同志们的一再劝说下,方才回去几天,安顿了老人后,就又出现在工地上。

接踵而来的是渭电工地最紧张,也是最为壮阔的一幕:新厂一号机点火试运消缺,二号机安装亦进入高峰。但就在这关键时刻,陈志猛的老胃病屡屡发作,一味又一味的中药不能奏效,西药瓶子成了他的“随身伴侣”。一天劳累下来,别人早早入睡了,可病疼折磨得他夜深人静了还在门口打转转。就这样他硬是顶着熬着没有休息一天。他要履行“只要施工现场有人工作,就要有领导”的格言。

火热的建设生活造就英模。最近,连续3年被评为模范共产党员、4次立功受奖的“猛”经理又被能源部授予能源建设功臣称号。同志们看着他因劳累早生的华发及满额的皱纹,说: “‘猛’经理无愧于这些荣誉称号!”

(熊剑亮)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书