还英雄以公正

访抗美援朝特等功臣卢耀文

文/陈奋翔 张天兵

朝鲜战争中,曾涌现出了一大批把青春、热血甚至生命倾注在三千里江山的中国志愿军英雄们。现在,四十六载过去了,很少再能听到这些英雄们的消息了。最近,笔者寻访了退休居住在陕南的安康市大同镇东红村二组的一位英雄——卢耀文。当年,他被志愿军总政治部批准授予特等功,并获朝鲜民主主义人民共和国一级战士荣誉勋章、一级国旗勋章。

一份“简历”

这是一份已发黄破皱的“简历”,虽然写于1962年,却真实地展示了卢耀文人生的轨迹:

1922年12月生于原三渡乡卢家河畔。举家务农为生;八岁时上私学,十岁时父亲去世失学,常年在家帮母亲以种田、拣柴为生。1937年至1948年,因抽壮丁他去过汉中、重庆,在缅甸伪兵汽车团当过司机,抗战胜利后回家跑运输,在酒泉银川一带开车;

1949年9月银川解放时参加中国人民解放军。1951年初入朝,1953年9月入党。1956年,他的事迹被选人了《志愿军英雄传》第三卷之中。1959年转业到第二机械工业部兰州机械制造厂汽车队。1961年10月退职还乡;

行政上担任过汽车司机副班长、班长、训练教员、排长;党内担任过支委小组长、支部书记……。

最初想采访这位老英雄的起因源于一个广泛流传于当地的“卢耀文在朝鲜战场上用一车高梁米换了一车美国兵”的“故事”,于是我们迫不及待地翻开了老英雄提供的《志愿军英雄传》第三卷。

创造奇迹的人

“在朝鲜,从物开里到开城前线,有一条公路,全长不过一百四十公里,走起来却比‘唐憎上西天’的路还难。沿途要经过几道河,要翻十几架山。路是战时抢修的,宽的地方将就着能错开车;窄的地方车一来行人就没地方躲了,赶到山棱棱上,两边是望不到底的深沟,那个难走的劲,就像过独木桥一样。夏天,淫雨作祸,到处是水坑、泥洼、乱石子;黑夜走车,稍微不留神,不是翻车就是陷车。冬天,冰雪封山,扯天捞地一片白,连路标都埋进雪窝里,那里还看得见路呢?司机助手们伏在叶子板上找路行,走在车前边蹦路基,碰上雪深的地方,车轮子光滑转车不动,司机也得下来扒雪开路。这些还好办,最难对付的是敌机的封锁,白天目标大,敌机去来不断,不能开车;就是夜晚,封锁线上照明弹亮晃晃的,敌机一会儿转一趟,一来就扔炸弹打机关枪,走车也非常困难”。

“就在这条公路上……有一辆车,论事迹,好像并没有什么使人惊心动魄的地方;但,常跑这条路的司机们,一提起这辆车的司机,没有不佩服的。佩服他的理由是他救护的车辆特别多——大家互相传颂的事儿算算帐,从一九五一年底到一九五二年的秋天,他救护的车子将近二百辆,而且救得那么主动——不管刮风下雨,不管雪里泥里,只要他看见别人的车子出了毛病,他总是自动的停车来帮忙,好像他开的是这条路上的公用救护车。其实,看看他的车上,也跟大家一样,满满地载着军火、军粮或者是祖国人民送来的慰问品,奇怪的是人们并不知道这辆车的司机是谁……”。

“一九五三年春天,这条公路上的司机们又传颂着一件更加新奇的事,说是有一位司机被志愿军政治部批准立特等功,并荣获朝鲜民主主义人民共和国的一级战士荣誉勋章。这位司机名叫卢耀文,他创造了一套节省汽油的先进经验,平均一加仑汽油能跑十六点九公里,还是在这比‘唐僧上西天的道’还难走的公路上跑出来的。这是多么惊人的奇迹呀!有些司机合计这个帐:照上级规定的标准一加仑油跑九点五八公里,卢耀文一个月至少节省一百二十加仑汽油;要是有一万台车跟卢耀文一样跑法,一年就省一千四百四十万加仑汽油,折合人民币就是二千八百八十亿元(当时的币值),嗬!要是全军、全国都能推广这个经验,一年该节省多少哇!拿这些钱买飞机大炮,能消灭多少美国鬼子啊!……

“一九五三年十一月间,常跑这条公路的司机们,有的被调去志愿军后勤部开办的司机培训班学习,训练班的教员就是卢耀文,一见面大伙愣住了,原来这个卢耀文就是那位常帮助人救护车辆的司机”。

这就是在当时战士作家杨昉笔下的“创造奇迹的人——记特等功二级模范汽车司机卢耀文”。

书中还写道,“卢耀文惊人的创造,很快地传遍了全志原军。志愿军后勤部开办的训练班推广卢耀文的经验。截止一九五四年一月,全志愿军已经有百分之七十的车辆用了卢耀文的经验,……据初步统计,从一九五三年十一月至一九五四年一月虽然推广的单位还没有达到卢耀文的平均标准,但是光汽油一项就节约了一千四百六十万零一千七百五十六公斤,折合人民币就是八十七亿零五十三万六千元。

“消息传到祖国,祝贺信、邀请信似雪片飞来。解放军后勤总部邀请卢耀文在他们召开的全军车管处长会议上介绍经验;并协请清华大学汽车系派专人去朝鲜学习。回国后,又作专门试验和研究,结果证明卢耀文创造的三十多种保养车辆的方法和适应于平道山路的各种驾驶方法完全符合科学……现在他们正在参照苏联的先进经验,向全解放军、全国进行推广。

他光荣地加入了中国共产党,志愿军政治部又批准他为二级模范

长达一万五千字的传记文章,却始终丝毫也没有提到我们最渴望知道的那个“传奇故事”。那个“传奇故事”究竟是真是假?

被讹传的“故事”

在老英雄的家乡,一直流传着一个关于他的“传奇故事”:在抗美援朝战场上,卢耀文为前线运送粮食。有一天夜间,他开着一辆装着高梁米的卡车,由于有敌机的迂回轰炸,不能打开车灯行驶,只能摸黑向前开,因为天太黑,他的车迷了道,竟开向了美军的营房,当他发现自己误入敌营,便灵机一动,设法弄到了一套美军服装,跳上一辆满载美军的卡车,径直将车开向我方营地……美军还未醒悟过来,便被生擒。许许……

我们提及此事,老英雄的眉宇间便紧皱为一个深深的“川”字,似有一股无名火涌上心头。

“纯属讹传!”

卢耀文回忆道:那是1981年上半年的一天,我正在镇坪弟弟的单位,下午两点左右,接到当时县委宣传部的电话,通知我赶回去第二天去安康县第二中学作报告,并告诉我报告的内容为“一车高梁米换了一车美国兵”,我接到通知后吃了一惊,根本没有这回事!于是我当时就讲没这回事,我不能作这报告,再说也赶不回来,如果要作我真实的事迹报告,我当时在安康的战友王谦万知道得很清楚,可请他代我去讲一下。之后我也从来没有作过类似的报告,但这个不真实的事却已传开了!

最后,卢耀文一再强调,这是一种极不负责的杜撰。

至此,我们不禁为老英雄这种尊重实事的精神所感动。试想,这“故事”已经活灵活现地传了十六七年,据说还上了书,果没有摒弃虚荣的勇气和尊重事实的人品,是很难亲口抹去在别人看来是“最富传奇色彩”的“历史壮举”的。

一尊银盾的误会

在老英雄的家乡,还有一番关于银盾的道听途说,以至于曾发展成为一场别有用心的恶作剧——

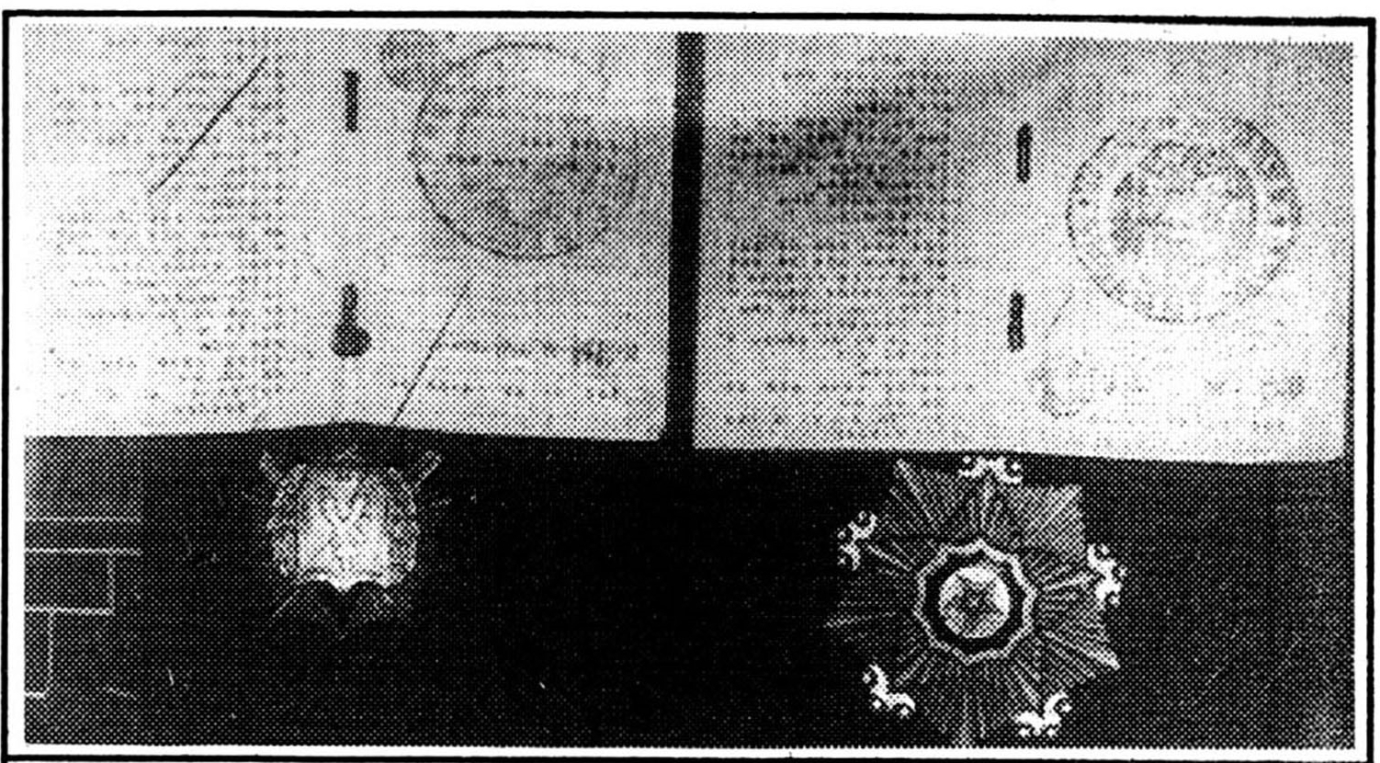

1952年7月1日,卢耀文被中国人民志愿军政治部批准立特等功,后又被授予二级模范称号,并获上铸“奖予特等功臣卢耀文”字样的银盾一尊及书有“学习卢耀文先进经验”的奖旗一面。

1961年4月份,当时在第二机械工业部兰州机械制造厂工作的卢耀文回家探亲,当探亲期满回单位途经汉中时,汽车一进汉中站,汽车站的高音喇叭中便呼叫道:

“从安康来的卢耀文,你弟弟来电话在等你……”

原来是弟弟卢耀武从安康打来电话,说是当时的县委宣传部讲中央军事历史博物馆问是否有什么可以说明当时抗美援朝这段历史过程的东西,可供陈列展览?

匆忙之下,卢耀文便给弟弟回话说:那就把银盾、奖旗送上去吧!

就这样,在家里陈列了七年之久的银盾、奖旗便被送了去。岂知这么一来,却带来了麻烦。周围的邻居不明真相地传言:

卢耀文出事啦!银盾、奖旗都被上面收走了!

事也凑巧,1961年10月,卢耀文又响应党的号召还乡支农了。这恰好给这场传言起到了推波助澜的作用。对此,他总是淡然一笑,不理它吧!

然而更令人气愤的是,当时村上有一位干部,为报私怨,不但四处散布这一谣言,竟还别有用心地依此写了一张大字报,贴在当时卢耀文为安康地区石油公司驾驶的油灌车上,进行恶意中伤。

此时的卢耀文,极力克制着,既不撕掉大字报,也不对此作过多的解释。因为他十分清楚,事实是不容抹煞的,终究有澄清的那一天。再说,他在石油公司开车,仅是临时工而已,这是因为在兰州机械制造厂的档案迟迟不见转回安康。事实上,当时的他仅是一个“黑人”!

“黑人”履历

在六十年代,没有个人档案材料,便没有单位敢接收,毫无疑问地被视为“黑人”。

1961年初,卢耀文积极响应党的号召,向当时供职的第二机械工业部兰州机械制造厂递交了还乡支农申请。8月份,兰州机械制造厂一大批职工获准被签发了还乡支农证明书,卢耀文也是其中一员,然而当一切手续办妥之后,厂方一负责干部找卢耀文谈话说:

“老卢,不要走了!如果你同意留下来,可以把家属接来……”

生性刚直、不愿曲曲拐弯的卢耀文当时想,既然是一切手续都办妥了,又何必再找我谈话呢。他认为自己受到了戏弄,于是他当时固执坚持道:

“我走!”

于是,兰州机械厂同意他走,并告诉他说组织材料及档案需一并通过省委、省政府转到安康,不能自己带走。

当卢耀文回到地方后,苦苦等待着档案材料,然而一等就是三年多。

这三年中,当时的安康县人武部曾两次发公函至兰州机械厂索要档案,竟石沉大海,杳无音信;安康地区石油公司也曾发函索要,亦不见回音,卢耀文只好分别在安康地区蚕种场、安康地区石油公司干临时工。万般无奈之下,卢耀文只好分别呈函至中央军委政治部、二级部党委,请求协助解决此事。

直到1965年,这份被兰州机械制造厂压了三年半的档案才被寄往安康。卢耀文方才结束了三年半之久的“黑人”生活,被安排在安康地区石油公司开车。

提起这段历史,卢老英雄的心情显得十分沉重,脸上流露出一种苦涩的表情。卢老英雄把三本小册子摊在我们面前说:“就因为这三年半的延误,我参加工作的时间在退休时竟被当头掐去了三年半!这根本就是在篡改我的革命历史!”

于是我们翻开了这三本小册子——

《立功证明书》上书:一九四九年九月解放入伍;

《转业军人证明书》上书:一九四九年参加中国人民解放军,英勇奋斗十年……

《退休证》上却书其参加工作时间为:一九五三年三月。

“这真是荒唐!参加工作的时间应真实起算。再说,这段时间并不是我个人造成的,而是兰州机械制造厂直接造成的。”卢老英雄说:“十七年来,我一直为这事大伤脑筋,按规定1949年9月31日前参加革命工作的就可以享受离休待遇,但是就因为这,我就只能享受退休待遇。对此,我的确想不通!早就该恢复给我一个真实的历史面目了。”

该还英雄以公正

1973年,卢耀文从安康地区石油公司调到了安康地区汽车大修厂,任生产调度。

1980年底,卢耀文被批准退休。对此,卢耀文曾提出异议,但却无济于事。后又多次反映,但得到的答复只是可以给写份报告向上反映。就这样一拖再拖,两三年过去了,毫无结果。

1983年,卢耀文正准备再次向上反映,可安康却遇上了一场百年不遇特大洪水。当时,他站在自家不足十平方米的小天井院里,仰望天空,看着一架架飞机从头顶掠过。他知道,这是在向灾民空投救生器材、食品、药物。同时,他从广播电台中得知消息:副省长徐山林来了!国务院副秘书长吴庆彤来了!全国政协副主席、兰州军区政委肖华来了!中共中央政治局委员、国务院副总理万里和副总理李鹏来了!……

生性刚毅的卢老英雄,当时面朝东方那被洪水肆虐着的安康城,目送着天空那一架架救援飞机,不禁老泪纵横。

老英难十分动情地说:“看看安康数万群众遭受如此大的灾难,想想安康数万灾民需要国家救助,再看看自己的这点委屈又算得了什么?也就从那年开始,我就把这事搁下了,不想再提它了,只是把这委屈压在心底。”

就这样,委屈的事在卢老英雄心里一搁便又是近十年!

直到1992年,七十一岁高龄的卢老英雄实在难以忍受这心事的折磨,决定再次请求上级组织协助为自己恢复真实的历史面目,以慰残年之心。

当年,他曾呈函致陕西省劳动局党委,省劳动局对此事很重视,即批转给安康地区劳动局,希望妥善解决好此事……,然而时至今口,却又拖了近五年,此事却仍无实质性的进展。

掰指头算算,十七年了,这件事竟还没有得到妥善解决。

“人的一生有多少个十七年!!”

卢老英雄怅然若失,整个人现出一幅木然的雕塑状。

今年七十六岁高龄的卢耀文,住的仍是解放初分给的两间低矮破旧的瓦房,由于年久失修,每逢雨季,外面大下屋里小下;日子过得也相当清贫,退休后仅拿70余元的退休金,直到现在才拿不足300元,生病住院仅只能报销百分之八十的住院费,就这么点收入,既要维持生活,还要给患五种疾病的老伴王治英治病,三个孩子除了女儿卢小红按政策规定顶班招工外,两个儿子全部为农民,而且有了子女,负担都很重……

对于这些,卢英雄不愿多讲,他说:“这么多年都熬过来了,不提了吧……”

的确,与精神上的磨难相比,这清贫算得了什么!

但愿这篇文章能为卢老的“传奇人生”作一个真实的佐证,为老英雄卸下心理上的重负,使卢老英雄能在有生之年享受一点本该享受的轻松。

卢耀文获朝鲜民主主义共和国级战士荣誉勋章,一级国旗勋章。

卢耀文 (1957)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书