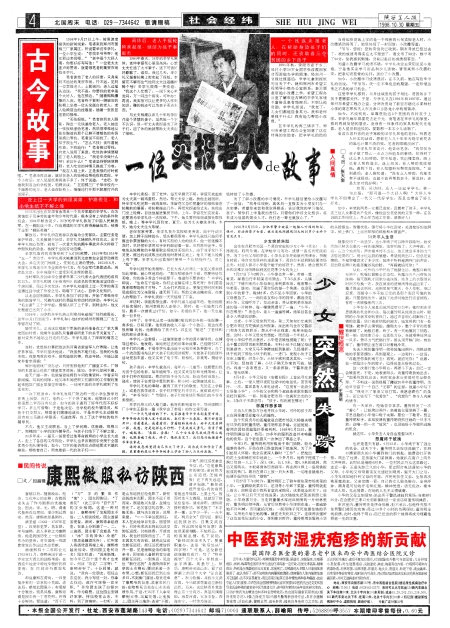

一位卖报老人de故事

□文图/张大奎

1998年9月27日上午,按照读者提供的新闻线索,笔者来到郑州市国棉三厂家属区。听说要采访辛学礼,一位小学生说:“你找辛爷爷呀?他在那边卖报哩。”“老辛是个大好人哪,你要好好写写他!”一位老太太连声称赞着,就要领笔者到集贸市场找辛学礼。

笔者谢绝了老人的好意,只身来到不远处的集贸市场。行不远,见到一位卖报老人,上前询问,老人边摇头边说:“我不是,你要找的老辛是个大好人。他在那边。”随着熙熙攘攘的人流,笔者终于看到一辆破旧的轮椅上坐着一位头发斑白的老人,老人轮椅前边的挂篓里,插着一张张竖卷着的报纸。

“买张报纸。”笔者挤到老人跟前,掏出一元钱递给老人。老人抽出一张报纸递给笔者,然后很艰难地从挂在胸前的那个已辨不清颜色的布袋里摸出零钱。笔者说不用找了。老人似乎很生气:“怎么不找?该咋着就咋着,不找能行!”笔者接过零钱,向老人说明了来意。吃惊的神情便凝在了老人的脸上:“我老辛没做什么呀?采访什么?”笔者坚持要随便聊聊,老人吃惊的神情又换成了为难:“现在人刚上来,正是卖报的好时候哩。”笔者没再说话,就站在老人的轮椅边帮他收钱卖报。半个小时后,老人见报纸卖得差不多了,终于说道:“走吧,你推我到前边的学校里,咱俩谈谈。”在国棉三厂子弟学校内一个幽静的地方,老人坐在轮椅上,缓缓地打开那不轻意打开的话匣子。

没上过一天学的剿匪英雄、护路模范、和小学生结下不解之缘

1926年出生在甘肃省金塔县一个贫苦家庭的辛学礼,在为填饱肚子而奔劳的童年和少年时代里,根本没有上学的条件和机会。1994年解放前夕,23岁的辛学礼参加了中国人民解放军。在一剿匪战斗中,作战勇猛的辛学礼获得赫赫战功,被授于全军“剿匪英雄”。

解放后,辛学礼所在的部队改编为公安部队,主要任务是保护铁路。抗美援朝开始后,辛学礼又随部队开往东北。由于辛学礼细心负责,避免了一次重大脱轨翻车事故并多次排除了炸毁铁轨的隐患,被授于全国劳动范模。

辛学礼取得的成绩受到了人们的称赞。1951年和1953年“五一”劳动节,辛学礼两次被邀请到北京参加全国劳动模范大会,并在天安门城楼上,受到毛主席的赞扬。1953年6月,辛学礼又被选为中华全国青年代表,作为全军代表团成员,再次赴北京,在中南海怀仁堂受到毛主席的接见。

当时军队参加中华全国青年第二次代表大会代表团的成员共15人,辛学礼和因《半夜鸡叫》而成名的作家高玉宝住在一个房间里。经过多次交谈,当辛学礼知道没上过一天学的高玉宝通过自学成了作家之后,暗暗下了决心:自学文化知识。

从北京回到部队,辛学礼参加了识字班,开始了艰难而辛苦的脱盲学习。凭着作战时的勇猛和劳动时的拼劲,辛学礼从“毛主席”三个字学起,慢慢认识了上千字。到转业时,他文化程度已达到了小学。

1956年,30岁的辛学礼转业到郑州电磁线厂任行政股长。这年10月1日国庆节,辛学礼和小他8岁的郑州市国棉三厂女工李留花结了婚。

婚后不久,正当这位刚卸下军装的老兵准备在工厂里大展宏图的时候,他常年在部队风餐露宿所患下的关节炎复发了,面对突然不能站立行走的打击,辛学礼陷入了深深的痛苦之中。

当时,党组织打算把他送到河南省荣誉军人疗养院,让他疗养享福。辛学礼坚决地说:“我虽然不能行走,但我的头脑不残,我要用我的双手,做我能做的事。我还年轻,不能让国家养着享清福!”

郑州电磁线厂没办法,只好安排他到厂广播室工作。厂领导的本意是让他在广播室里享清闲,谁知,辛学礼却闲不着。

每天广播一停,他就摇着轮椅到车间收集资料,学着采写新闻稿。写稿的间隙,他又串车间把职工们破旧的工作服收集起来抱回广播室里抽空帮着补。一刻闲不着的辛学礼感到了生活充实。

一次下班途中,辛学礼发现厂附近的一些小学生放学后在街上玩耍、疯打。他的心一下子悬了起来,他想自己小时候很想上学而没有机会,如今的孩子遇到了好年代而不好好学习,多么可惜啊!于是他决定:当学校的校外辅导员,和孩子们交朋友,帮助他们健康地成长。于是辛学礼主动跟郑州市东三马路小学联系,毛遂自荐,当上了这个学校的校外辅导员。

不久,他又主动联系,当上了伊河路、优胜路、郑棉三

30多年来,一届又一届接受过他革命教育的小学生长大成人,走上了各自的工作岗位,辛学礼也多次被团中央授于全国优秀少先队辅导员。如今,72岁的他仍然在点燃他那支不熄的蜡烛,牺牲着自己,照亮着新一代的孩子们……厂、郑棉四厂小学的课外辅导员,与孩子们结下了不解之缘。

离休后,老人手摇轮椅卖起报,继续为孩子奉献着

1984年春天,58岁的辛学礼离休。老伴李留花心里很高兴,心想丈夫忙活了大半辈子,这下可该好好歇歇了。谁知,没过几天,辛学礼又摇着轮椅上街卖起了报纸。李留花不解而生气地问丈夫这是瞎折腾个啥?辛学礼微微一笑说道:“我这个人忙惯了,一闲下来心里发闷,万一闷出个病来,可咋办?再说,我卖报可以让更多的人学到知识,赚的钱还可以为孩子买点东西。”

与丈夫相濡以沫几十年的李留花是个贤慧的妻子,虽然她一个字不认识,但一听丈夫卖报是为了孩子们,退了休的她就帮助丈夫卖起了报纸。

辛学礼卖报,苦了老伴。每天早晨天不明,李留花就起床为丈夫蒸一碗鸡蛋糕,然后,帮丈夫穿上鞋,扶他去趟厕所。待辛学礼吃完那一碗鸡蛋糕,李留花又急忙把叠好的报纸装进轮椅前的篓里,将轮椅推出门外,再把双拐递给丈夫,扶他出门坐上轮椅,目送他摇进集贸市场。上午,李留花忙完家务,还要再为辛学礼送一次报纸。下午,她又要到邮局或报社取报纸。晚上,等辛学礼回到家。夏天,她为丈夫擦洗身体;冬天,她为丈夫生火取暖。

老伴在家劳累,辛学礼在外卖报纸更劳苦。由于行动不便,加上脖子扭转抬头、低头都很困难,辛学礼取钱只能用手摸出钞票面额的大小。有时买报的人给的钱多,他一张张摸不及时,只好把钞票用双手举到眼前看一看,然后再伸出手,艰难地从轮椅前的车篓里取出报纸给买报的人。由于双手发抖不灵便,接过的钱或取出的报纸时常掉在地上,他又不能从轮椅上弯下腰,辛学礼外出卖报时便带一个长柄挠痒勺,用它“捡”。

辛学礼刚开始卖报时,已长大成人的两儿一女见父亲卖报如此艰难,就心疼地劝他:“现在咱家条件不错,你要啥给你买啥。你的身子骨这个样还要干,难道你不要命啦!”辛学礼却说:“生命在于运动,你们让爸躺在床上等死呀?你们要是真孝顺帮助我才对呀。”儿女们不再阻止,便抽空挤时间到邮局或报社为父亲取报;逢天阴下雨,帮助父亲出摊卖报。在家人的帮助下,辛学礼卖报一天天延续了下来。

采访时,谈起卖报生涯,辛学礼话儿滔滔不绝。他说他刚开始卖报时,郑州卖报的人还很少。那时,他一天能卖几百份,最多一次曾卖过4千份。如今,卖报的多了,他一天也能卖一百多份。

14年了,辛学礼从卖一张报赚3厘钱到如今的一张报赚一角多钱,日积月累,他卖报的收入不是一个小数目。而这些卖报所赚的钱,他都捐给了孩子们,并且还“赔进”了老伴和他的部分退休金。

辛学礼一边卖报,一边继续做着小学的课外辅导员。在辅导过程中,他发现:单纯用过去的讲革命故事,已经吸引不了孩子们的兴趣。于是辛学礼拿出近千元钱买来各种图书,办了一个流动图书站以扩大孩子们的阅读视野。为使孩子们的课外活动更加丰富,他又买来了电子琴、照相机、影集等,捐给学校。

孩子高兴,辛学礼就高兴。每年六一儿童节,他都要出钱为孩子包场电影。每年植树节,他又买来雪松和龙槐等树,让孩子们种在校园里,然后把孩子分为几组,轮流为树苗培土、浇水,使孩子在劳动中受到教育,和小树一起健康地成长。

辛学礼无私的奉献,赢得了孩子们的敬爱。无论在上学路上,或是在放学途中,孩子们只要见到辛学礼,就甜甜地叫一声:“辛爷爷好!”节假日,孩子们常常结队帮他们的辛爷爷卖报纸。

辛学礼伟大的人格力量,教育和影响着孩子。郑州国棉三厂小学生王磊在一篇《我学会了卖报》的作文里写道:

“一个天气晴朗的下午,大家推着辛爷爷来到集贸市场。辛爷爷给我们每人发十张报纸。我们第一次卖报,都不好意思开口,你看看我,我看看你,拿着报转来转去,好半天没卖掉一张。我想:老是这样也不行啊,于是我鼓足勇气,清清了嗓子,喊起来:‘卖报,卖报!’几个女生看见我喊得那么起劲,也跟着喊了起来。终于,报纸卖完了,我们高兴地推着辛爷爷往家走。

这时我忽然觉得自己长大了许多,因为我不但学会了卖报,更重要的是从辛爷爷的身上学会了助人为乐的品德。”

一个残疾卖报老人,在帮助身边孩子们的同时,还资助着三个贫困的乡下孩子

1994年秋,荥阳市庙子乡二郎村小学10岁女同学张改霞因家贫而面临失学的困境,经郑州一家报社报道后,辛学礼拿到报纸的当天下午,就和郑州市希望工程领导小组办公室联系,表示愿意资助小改霞上学。希望工程办公室了解年近古稀的辛学礼家境不富裕且患有残疾后,不想让他资助。辛学礼却说:“我老了,儿女们都能自食其力,我和老伴要钱干什么?我有能力帮助小改霞。”

在辛学礼的再三请求下。郑州市希望工程办公室同意了这位特殊的资助者,把辛学礼捐助的钱转给了小改霞。

为了了解小改霞的学习情况,辛学礼随后便给小改霞写了一封信:“我身体残疾,离休后一直报卖为小朋友们办一点实事,希望你来信和我取得联系,告诉我你的学习情况。孩子,帮你们上学是我的责任,只要你们学好文化知识,将来成为祖国的建设人才,我们老一辈也就放心了。”

当得知资助她上学的是一个残疾的七旬卖报老人时,小改霞感动得哭了。她很快写了一封回信,小改霞写道:

“爷爷,您好!您的来信我已收到,期末考试已经过去了,我的成绩考得实在太不理想了。语文考了98分,数学考了90分,使我感到惭愧,没有以最好的成绩报答您。”

知道小改霞学习成绩不错,辛学礼决定去荥阳见见小姑娘。于是他买来学习用品和少儿读物,冒雪来到小改霞的家,把亲切而慈爱的关怀,送给了小改霞。

如今,小改霞学习成绩很好,在不久前,她在写给辛学礼的信说:“辛爷爷,我一定不辜负您的期望,一定珍惜这来之不易的学习机会。”

这使辛学礼感到:与身边城里的孩子相比,贫困的乡下孩子更需要关怀。于是,辛学礼又在1996年和1997年,通过郑州市希望工程办公室,分两次资助了新密市超化乡栗林村小学的蒋志军和巩义市夹津口乡卧龙小学的胡锦涛。

如今,不说别的,单靠资助这3个贫困的农村孩子上学,辛学礼每年都要花去近千元。而笔者在辛学礼的家里,看到两间简陋的屋里,竟没有一件象样的家具和现代化电器,老人屋里最值钱的,要数那一本本少儿读物了。

看着衣着朴素的近乎寒酸的辛学礼和他的老伴,听着老人朴实的话语,想着老人几十年来为助学而花去的谁也计算不清的钱,笔者的眼睛湿润了。

辛学礼却很高兴,他告诉笔者:“我仅仅为孩子做了那么一点点力所能及的事情,却得到了这么多人的帮助。你不知道,我出摊卖报,路上总有人帮我推车。逢上刮风,有人帮助我收报纸;遇到下雨,有人找塑料布帮我盖报纸。”说到最后,老人感叹道:“没有众人帮助,我根本卖不成报纸,也就不能再帮助孩子,要说好,还是大家对我好啊!”

然而,采访时,众人一谈起辛学礼,第一句总是:“那可是一个大好人啊!”大好人辛学礼不但带出了一代又一代好学生,而且也带出了好儿好女。

如今,辛家的两男一女都已成家,且都有了孩子。辛学礼这三位儿女都是共产党员,像他这位老党员的父亲一样,在各自的工作岗位上,尽心尽力地工作着,做着好人!

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书