活水探源

西安制药厂振兴记

□文/赵大更严天池李建平

历史进入了80年代,改革开放的大潮强烈地冲击着计划经济体制下的一切。背负着计划经济体制留下的沉重历史包袱,一直只管生产不问其它的国有企业,如同不会游泳的人被卷入了波涛汹涌的大海,面临着被市场经济大潮吞没的生存危机,经受着从来没有过的激烈挑战,如何摆脱桎梏,在竞争中站稳脚跟,重振雄风,快速发展是所有的国有企业都面临的世纪难题。带着这个问题,我们翻开了西安制药厂的改革历史,探究西安制药厂生机勃勃的活水之源。

“利君沙”效应

西安制药厂是中国共产党和人民军队在艰苦的革命战争岁月里创建的第一个制药企业,始建于1938年。她在困难重重的经济封锁中诞生,秉承了南征北战、愈挫愈奋、艰难成长的天性。她在艰苦的条件下为中国革命和建设,为中国人民的健康事业做出了巨大贡献。

然而,当市场经济的大潮汹涌而来时,西安制药厂昔日耀眼的光华不再,浓烈的“硝烟”又起,1991年一年亏损995万元的残酷现实摆在了面前。这一年,38岁的“学兵连”战士吴秦担任了西安制药厂的经营副厂长。面对企业的巨额亏损,面对合资、民营、外资企业的来势汹汹,吴秦陷入了深思:国有企业难道无路可走了吗?难道要坐以待毙吗?强烈的事业心和责任感使吴秦下决心闯市场,创名牌,要为企业找出一条复兴之路。

1992年上半年,吴秦一边做好厂里的工作,一边深入了解市场,同时认真分析了西药厂近180个产品。他发现拥有长达半个世纪制药历史的西安制药厂竟没有一个特别有个性,能在市场上叫响的自有品牌,更不用说名牌。西安制药厂早在1985年就在国内率先研制出的琥乙红霉素是红霉素衍生物的“五朵金花”之一,美国阿博特公司生产这种药品,一年销售额达一亿多美元,而西药厂的这种产品却“养在深闺人未识”,好端端的竟一度成为靠搭配销售的滞销品。

没有自己的独家产品和名牌产品,企业就难在市场上立足,何谈发展?吴秦认准了这个理。他以独到的眼光和超常的魄力制定并组织实施了《利君沙大发展计划》,塑造西安制药厂的产品个性,大打品牌战。1992年7月,他冒着风险,顶着压力决定给琥乙红霉素注册新商标——利菌(君)沙,提出要在两三年内使其成为驰名商标,销售收入达到亿元以上。

“利君沙”终于注册了。吴秦和他的同事们又策划推行销售区域代理制,由大城市向中小城市渗透,打网络战;搞产品市场策划,采取垂直销售法、半饥饿战略,打心理战;重新设计产品包装,改变产品面貌,提高产品美观度,打形象战;加强并创新销售管理,制定和完善各类制度,打控制战。通过这一系列措施的实施,西安制药厂在全国共发展了180多家紧密型商业代理,产品直销全国30个省、市、自治区,175个大中城市,初步建立了全国性的营销网络。“利君沙”的销售收入从1992年开始大幅度跳跃式增长,1991年未注册时是47万元,注册后到1997年达到3.5亿元,累计增长了745倍,1998年,“利君沙”单品种销售突破4亿元大关。

“利君沙”发展战略的成功实施,不仅创造了一个名牌产品,为企业发展增加了后劲,更重要的是形成了“利君沙效应”,使西安制药厂从此摆脱了计划经济的束缚,大踏步地走上了市场经济的道路,也使西安制药厂的员工实现了从被动的适应市场到主动地掌握市场的转变。新观念、新理念、新思维创造的是新品牌、新形象,带来了西安制药厂的新变化。

思路决定出路

西安制药厂厂长吴秦信奉一句话:只有想不到的事,没有做不成的事;做不成常常是因为思维局限没有想到;思路决定出路。

1996年,吴秦出任西安制药厂厂长,企业怎么发展,走什么道路,成了时刻萦绕心头的大问题。企业当家人对这个问题心中没有谱,3500名员工就失去了主心骨。吴秦和他所领导的一班人,深思熟虑,看到了西安制药厂的“远虑”和“近忧”。西安制药厂的远虑是什么?是产品!这是企业发展的基础;近忧是什么?是市场!它是企业发展的关键。企业的危险在产品,风险在市场。牢牢抓好这两个环节,企业才能立于不败之地。面对西安制药厂面临的生存,建设、改造和发展四大难题,吴秦有了自己的治厂思路:进一步开发优势产品;强化企业的市场营销;确立“内圆外方”的管理战略;推动经营机制的根本转换。

西安制药厂是靠滚雪球的方式发展起来的。建国以来国家累计给企业投资只有4000万元,而企业却向国家累计上交利税6.3亿元。投入不足,产品优势不优,结构不合理,致使企业发展缓慢。吴秦和他的班子成员痛定思痛,果断决策,调整产品结构,走优势产品之路,提高产品在市场上的竞争力和占有率。首先大幅度调整原料药和制剂的比例。1991年,在8700万元销售收入中,原料药占5000万元,制剂药占3700万元,业内人士称之为“只种麦子不蒸馒头”。1997年,经过调整,在5亿元的销售收入中原料依然是5000万元,制剂却高达4.5亿元。制剂品种增加,制剂生产实力明显增强,企业的市场应变能力也增强了。

同时,调整优势原料药形成经济规模,最大限度地提高市场占有率。西安制药厂在结构调整中形成四大支柱产品,红霉素由原来的年产12吨扩大到150吨,产量全国第一,市场占有率32%;琥乙红霉素由年产10吨扩大到240吨,产量全国第一,市场占有率达到92%;异VC钠由120吨扩大到700吨,产量全国第一,市场占有率和出口超过50%;盐酸四环素年产250吨,虽然只占全国产量的九分之一,但由于产品通过美国FDA验收,在美国销量却排在第一位。以红霉素为依托的“一条红线”系列产品在全国药品市场举足轻重,奠定了西安制药厂立足市场的基础,一批新特药的研制成功为企业占有更多的市场份额准备了条件。

1991年,西安制药厂基本没有销售队伍,产品靠省医药公司一家包销,市场好的时候没有话说,市场不好,扯皮不断。厂里的14个销售员,主要工作是发货、开票、收款,很少去了解市场,掌握信息,一年的销售费用也只有14万元。按照新的经营思路,西安制药厂以市场为导向,调整了生产人员和销售人员的比重,组织了近200人的营销队伍,狠抓市场开发,建立全国性的营销网络,1998年,销售费用花了4000万元,销售收入达到6.4亿元,销售利润高达1.53亿元。营销思路的变化,推动了企业营销方式的变革,增强了营销力量, “现货变现钱,发展天地宽”。

西安制药厂近几年突飞猛进的发展,还孕育出了企业新的管理思想和管理机制。吴秦上任后,开发群众智慧,确定了“外圆内方”的管理战略,努力营建企业发展的良好外部环境,着力治理好企业的内部环境,从严、从细加强企业管理。他们提出了企业管理以财务管理为中心,财务管理以成本管理和资金管理为重点的管理思路,建立了以效益为目标的一整套指标考核体系,制定了一系列的经营责任制考核办法,全面推行纵横交错的方针目标管理,定期进行经济活动分析,强化考核和监督机制,不断加强财务对全厂的调控职能,变事后核算为事前控制。1997年,企业生产成本大幅度下降,其中采购成本一项就节约资金近千万元。药品质量管理也取得了国家连续13年抽查合格率为100%的好成绩。

机制的优势是企业参与市场竞争的根本,是展示企业生机与活力的重要方面。近几年来,西安制药厂在转换企业经营机制,拓宽企业发展路子,尝试资本运营等方面所做的探索,为国有企业的改革提供了可资借鉴的经验。他们按照《公司法》,组建了利君集团。为了实现低成本扩张,先后投资西安圣方科技股份公司,联合经营三原淀粉厂,控股经营海南秦海股份有限公司,投资美国设立玉苑贸易公司。特别是他们注入1000万元资金以51%股份控股经营资产1亿元的江苏镇江制药有限公司,使西安制药厂牢牢把握了全国红霉素市场,同时保证了生产原料的需求,为企业向江浙一带辐射建立起了“桥头堡”,一石多鸟,在全国医药界产生了很大的影响。

西安制药厂的领导班子在吴秦的带领下,解放思想,多谋善断,使企业走上了跳跃式发展的新路,呈现出前所未有的生机与活力。

合力来自凝聚力

企业班子成员的戮力同心,广大员工的团结合作,是企业在竞争中生存发展的重要保证,也是多年来国有企业改革中形成的一条普遍经验。近几年西安制药厂能够大踏步、跳跃式发展,同样得益于全厂上下的共同努力,得益于班子的整合力,得益于企业员工强大的凝聚力。

西安制药厂有一个团结务实,勇于开拓,深受企业广大干部和员工信赖和拥护的领导班子。这是一批正处在“不惑之年”的人,厂长吴秦,45岁;党委书记乌志鸿,49岁;副厂长黄朝,44岁……他们既有远大理想又能埋头苦干,既有精明头脑又有牺牲精神,既有超前意识又不盲目冒进,既有科学知识又有实践经验。他们敢管、会管、能说、会算。更重要的是,他们抱着一种不信国企搞不好的信念和不搞好国有企业决不回头的决心,向市场挑战,向旧观念挑战,向自己挑战……

正是这样一个坚强的领导班子,又带出了一支懂经济、会管理的高素质的干部队伍。他们要求机关工作人员管理职能和服务职能两个职能到位;要求中层以上领导干部必须具备经济头脑,学会算经济细账,能够观市场风向;他们严格干部管理制度,采取定期考核与民主评议相结合;党、政领导干部分工不分家,共同抓管理。风险责任人人分担,酸甜苦辣共同分享,各个部门都按规定履行自己的职责,主动参与企业重大决策,企业形成了党政一条心,职工拧成一股劲,共同奋力闯市场的好局面。

西安制药厂的厂长吴秦和党委书记乌志鸿是一对胸怀博大的好搭档。吴秦当过秘书,搞过财务,当过宣传部长,又在党办主任和政治部主任的位子上干过。他会做思想政治工作,知道如何处理上下级和同事之间的关系,善于把握领导艺术。乌志鸿文质彬彬,爱做学问,肯钻研,善于总结归纳。这两个人既是搭档,又是朋友,有意见开诚布公,有事情共同商量,有问题一块解决。他们优势互补,刚柔相济,不但合作得很好,而且把班子团结得很好。为了搞好班子团结,他们还实行党政交叉任职,把党务工作融汇在企业日常的管理活动中去,大家理解沟通的时候多了,扯皮推诿的问题就少了,共识也就增强了。

职工群众是企业的主体,是推动企业发展的主导力量。增强职工群众的凝聚力和向心力,是搞好国有企业的重要环节。西安制药厂的领导班子对此毫不含糊。他们十分重视广泛听取和采纳职工群众的意见,推动企业民主管理,调动、发挥、保护职工群众关心企业发展,为企业献计献策的积极性。厂里每年的工作目标和发展规划都是在广泛征寻职工群众意见和建议的基础上形成的,职工代表大会制度成为企业民主管理、民主决策、民主监督、民主评议的主要阵地和场所。近几年来,厂工会在组织职工对中层以上领导干部进行民主评议的基础上,还对1000多名一般干部进行了民主评议,为干部能上能下机制的实施准备了条件。通过评议,干部的责任感、紧迫感、危机感增强,职工的主人翁意识也提高到了一个新水平,大家爱厂兴厂的热情更加高涨。各种形式的劳动竞赛、合理化建议、技术比武、岗位练兵、互帮互助送温暖等活动开展起来了,一个团结、和睦、积极向上的新的企业形象展现在了公众面前,正如吴秦厂长所讲,企业风气正才能人气旺。

只有奉献才有价值

近几年,西安制药厂对国家的贡献越来越大,西药人谋求企业发展的目标更大。厂长吴秦心中始终抱定了一个信念:国有企业就是要为国家多做贡献,共产党员只有在奉献中才能体现出个人的价值。

吴秦当了五年经营副厂长,三年厂长,酸甜苦辣遍尝。他承认当厂长很累,当国有企业的厂长更累。八年来,他一年三百六十天,几乎没有上下班的概念,脑子里全是厂子里的事情。和朋友谈话,说别的他光听不说,可说到搞经济,搞企业,他会滔滔不绝。有一年,全国青霉素吃紧,他大冬天去石家庄跑货,人家说,看你厂长亲自来了,给你200斤。他想,200斤?还不够车间一个星期的工作量。他婉言谢绝了。接着,他马不停蹄下四川、上内蒙,找关系,托熟人,死缠硬磨,一共拿回来十几吨,货发回来了,车间生产启动了,200多人的生活、工作问题解决了。当时曾有私营公司以百万元诱惑他将这批货倒腾出去,他回绝了。他说, “我身后有3000多名员工,我是在替他们当厂长,而不是给我个人当厂长。”近几年,西安制药厂先后盖了8栋职工宿舍楼,大部分职工解决了住房问题。吴秦和普通员工住的一样,使用面积只有48平方米。他深知,作为一名企业带头人,他的一举一动都可能影响职工的积极性,和职工共甘苦,睡觉踏实着咧。

企业的事都是硬碰硬的,见一个日头就要250万元。吴秦操持企业的事情,特别倡导真抓实干、扎实有效的工作作风。他多年来养成了一个习惯,什么事不弄明白不点头。因此,厂里的人都知道向吴秦汇报工作要准备充分,问题说不透,拿不出具体可行的意见,绝对通不过。吴秦每年用一个笔记本,16开300多页,每做一件事,考虑一个问题,企业里的大事小事都要记下来,一方面用来备忘,另一方面又在于带动全体干部养成良好的工作习惯。

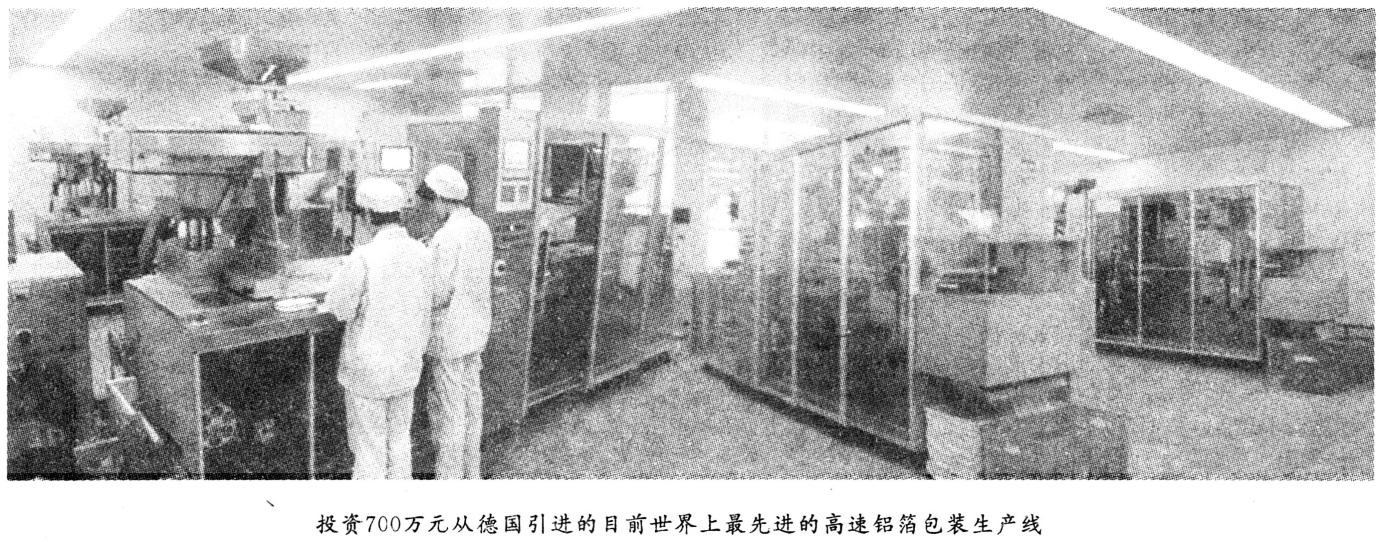

去年,西安制药厂建厂六十周年。为了取得更加优异的成绩,体现企业的新面貌,西安制药厂定了11个建设项目,以期实现企业的飞跃。为了保证工程质量和进度,厂里建立的建设项目管理委员会的专家们,不辞劳苦,连续作战,使工程保质保量准时完工,彻底改变了企业几十年的旧貌。

西安制药厂在企业发展的同时,没有忘记应尽的社会责任。他们曾支持汉江制药厂、宁夏制药厂、西安杨森制药有限责任公司的筹建,支持举办全国大运会,支持举办全国足球精英赛,举办全国足球甲A联赛排名大竞猜活动,支持陕西电视台举办“利君沙”之夜——转播西班牙甲A联赛。今年8月,他们又捐赠440万元的药品和现金支援奋战在抗洪救灾一线的军民;捐资20万元慰问西安“3.5”抢险中遇难的消防战士的家属……

利君集团董事长、西安制药厂厂长吴秦说,路是人走出来的,效益是人干出来的,国有企业在国家经济生活中的主导地位是通过她的贡献体现出来的。在西安制药厂建厂六十周年前夕,江泽民总书记亲笔题词: “发扬延安精神,振兴民族药业”。面对党和人民的信任和重托,西药人豪情满怀,信心百倍,他们制定了更加宏伟的计划:要在2000年实现产值和销售收入超过10亿元,利税超过2亿元,为此,他们确立了三个更新的发展思路:实施经营机制的真正转换;实施后备产品的系列开发;实施千人直销,300名销售员和200家代理的营销组合,不断完善和壮大市场网络,进一步推动企业的良性发展。

企业的良性发展,将不仅使西安制药厂的知名度得到提高,也将给企业带来更加有利的发展机遇,已经带来和继续带来前所未有的巨大变化。这种变化不但凝聚了西安制药厂“利君利民为先,人类健康至上”的企业理念,也凝聚了西安制药厂“团结、创造、一流”的企业精神,更凝结了以吴秦为首的企业领导班子和他的三千多名员工不畏艰难,努力奋斗的牺牲奉献品格。这理念,这精神,这品格,铸造了战争岁月里的“八路军卫生材料厂”,铸造了不断发展壮大,逐步成为西北地区规模最大,品种最多,效益最好,发展速度最快,充满无限生机的国有制药企业——西安制药厂和西安利君集团。这理念,这精神,这品格,是民族制药业实现复兴的活水之源,是国有企业重振雄风的活水之源。有了这种源头活水,我们的国有企业必将迎来更加美好的新世纪。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书