开渠为雨 万世泾惠

——陕西省泾惠渠管理局服务灌区农业发展纪实

文/成培德 王维君 潜小莉

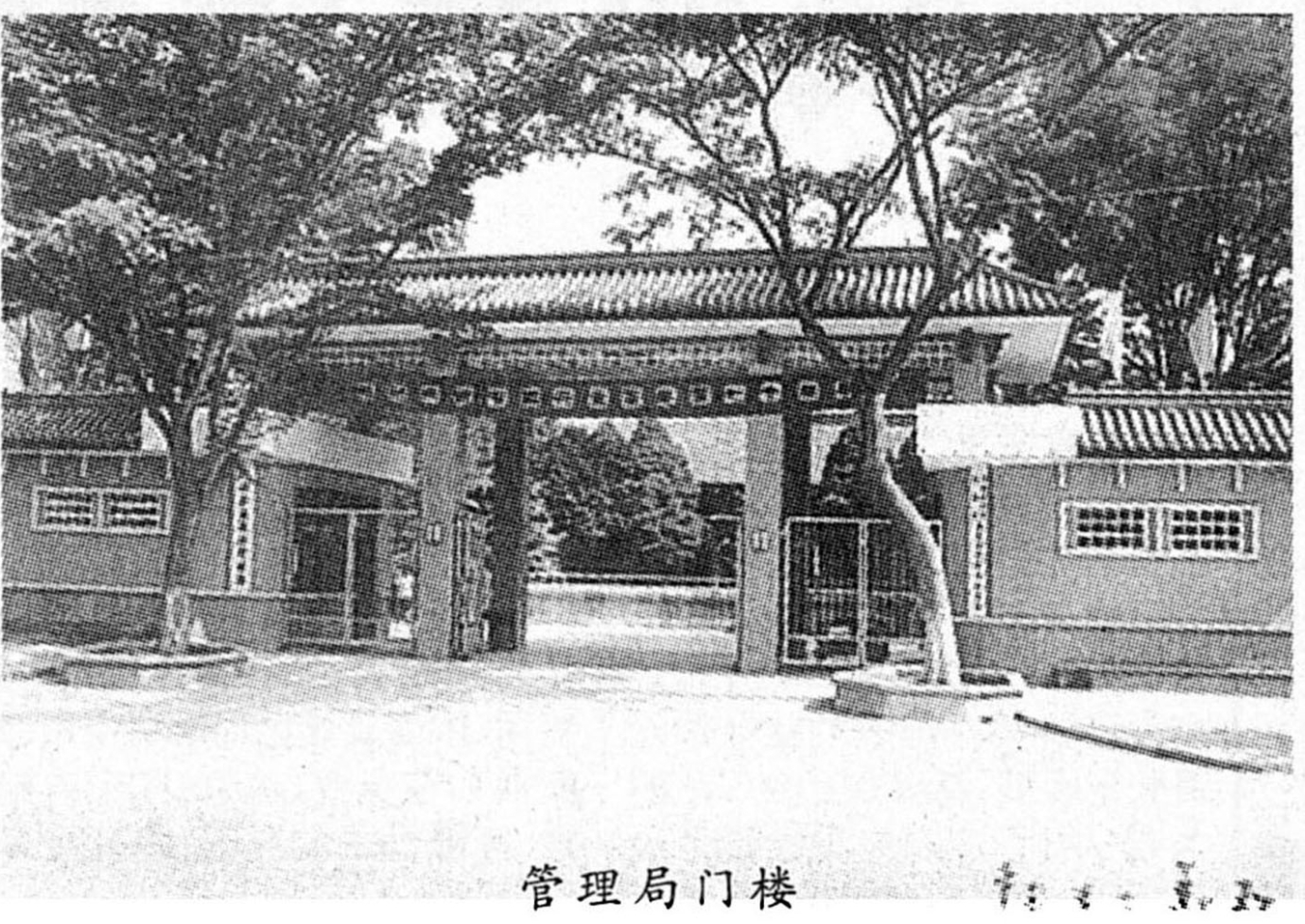

初春时节,关中大地秀丽如锦,田野上碧绿的麦苗和灿黄的菜花纵横交织,沃野千里一派生机勃勃的景象。踏着希望,迎着春光,我走访了位于三原县城的泾惠渠管理局,只见这宽敞整洁的院落,窗明几净的大楼此时也被熏陶着春的韵味,到处充满着生机与希望的氛围。

迎接我们的管理局局长翟大明如数家珍地向我们介绍说:“泾惠渠位于关中平原中部,是从泾河自流引水的大型灌溉工程设施,有效灌溉面积达135万亩,灌区有干支渠25条,长380公里,斗渠538条,长1392公里,灌区以仅占全省2.4%的耕地面积生产出占全省粮食总产量5.7%的优质粮,年向国家提供商品粮占全省10%。”廖廖数语,道出了泾惠渠润泽大地,造福人类的特殊贡献,反映出了管理局近700名职工团结拼搏,服务地域经济发展的精神风貌。

党委书记白鹏祥也向我们介绍说:近年来,泾惠局全体职工在厅党组的正确领导下,在三县政府的大力支持下,高举邓小平理论伟大旗帜,深入贯彻“压、逼、干”和“早、快、抢”的工作方针,狠抓“供水生产、综合经营、工程建设”三大支柱建设,强化党建和精神文明的保障作用,促进了全局两个文明建设的协调发展和共同进步,为灌区农业和农村经济的发展做出了重要贡献,管理局曾先后多次被国务院、水利部、省政府、省水利厅评为先进单位,1997年,还被咸阳市委、市政府评为“市级文明单位标兵”。1998年,又被省委、省政府评为“省级文明单位”。主人的一番介绍之后,令我们对泾惠局的今天感到十分欣慰,一个有二千二百年历史的惠民工程,在他们的手中“老树新花”,又勃发出一派生机,谱写出了新的灿烂华章,真令人钦佩不已。

上篇:改革发展沐春风

流年似水,物换星移。古老的泾惠渠,在我们这一代人手中适逢改革开放的大好时机,已从单一经营发展到一业为主,多种经营。“以管理促变化,向管理要效益”,使得泾惠渠管理局有了突飞猛进的发展,给灌区经济发展注入了新的活力。

引泾灌溉始于公元前246年战国时代秦国修建的郑国渠,其规模之大,技术之先进,效益之显著,使今人也为之感叹。郑渠之后,历代累经废兴,几易其名,由于时代的原因,到1949年新中国成立之时,实灌面积不到50万亩,粮食亩产130公斤,棉花亩产仅15公斤左右。

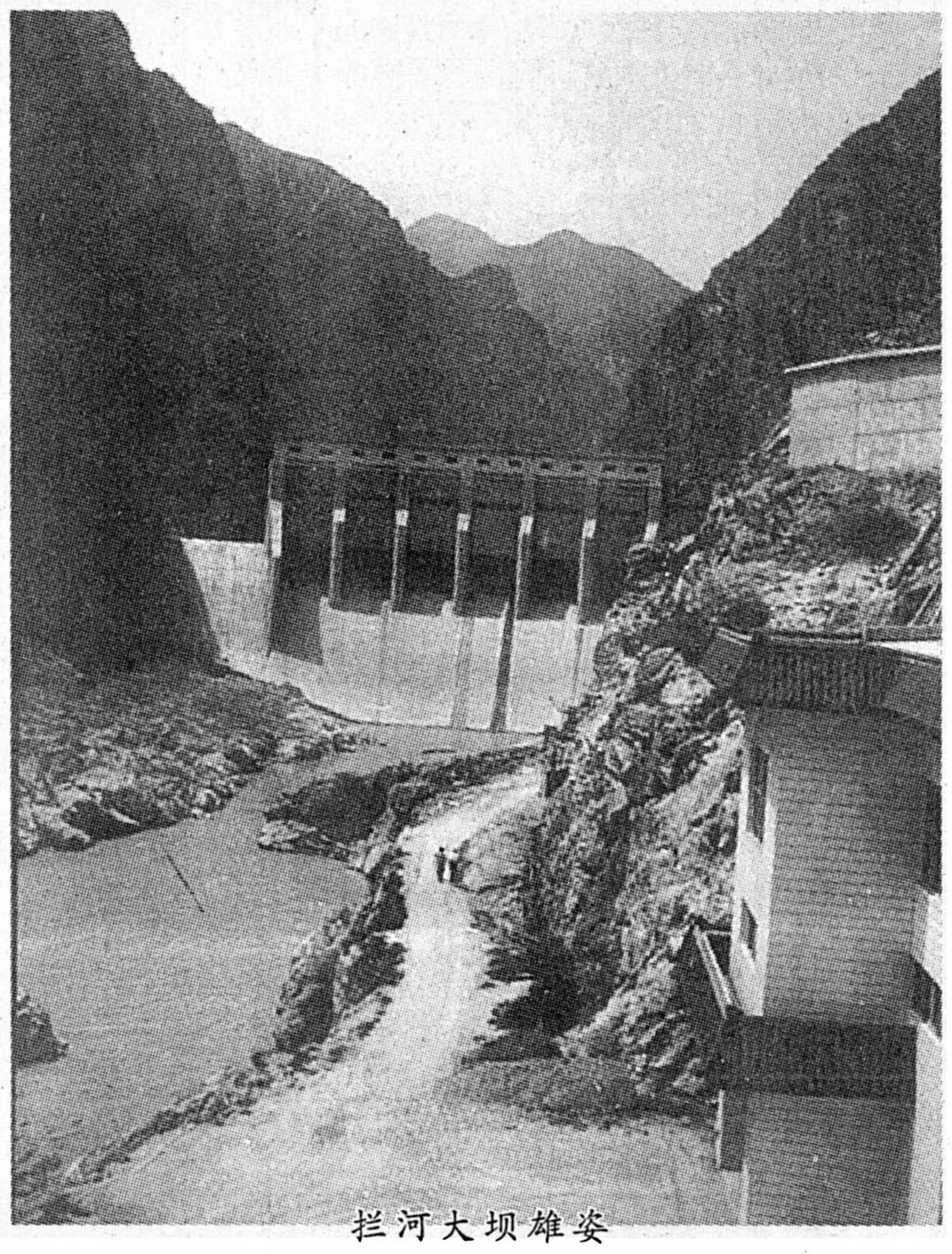

解放后,党和人民政府十分重视水利事业,国家累计投资6300多万元,对古老的泾惠渠进行了大规模的改造和扩建,新建的拦河大坝雄距渠首,截断仲山之雨,四孔进水闸拔地而起,使引水流量由16每秒立方米扩大到46每秒立方米。

改革开放,建立社会主义市场经济新体制,给古老的泾惠渠又带来了新的发展机遇。泾惠渠管理局的决策者们适应市场经济的需要,大胆改革,加强经营管理,讲究经济效益,坚持转轨变型,全面服务的方向,改革经营管理体制和管理方法,实行企业化管理,一业为主,多元化经营,使泾惠渠重又焕发了青春的活力。

泾惠渠管理局的改革是在前无古人,今无具体政策的情况下摸索着进行的。他们在认真学习了党的十五大报告和省委省政府的两个《决定》之后,局里一班人统一了思想,理清了思路,98年初,管理局党委就结合本局的实际制定了《关于贯彻两个(决定),深化产权制度改革,发展水利经济的总体方案》,本着“先实践,后完善,再规范”的改革思路,大胆创新,勇于实践,以“三个有利于为标准”,按照“明晰所有权,拍卖使用权,放开建设权,搞活经营权”的原则确定改制形式,以建立“建设管理多样化,投资多元化,效益综合化,水价市场化”为目标,坚持“公开、公平、竞争”的原则,以拍卖“三权”的形式,确定了灌区管理单位、经营人、农户三者之间的经营关系。初步建立起了适应市场经济并具泾惠特色的灌区管理新体制,达到了“以存量换增量”的目的。在改革中,局领导提出“少争论,多实践”的口号,鼓励和支持改革,使企业的改革加快了步伐。两年多的探索证明,其改革的优越性表现在:一是落实了管理责任,调动了经营者的积极性;二是扩大了投资渠道,实现了投资多元化;三是增加了引水量,提高了灌溉效益。据统计,自改制以来,共获得投资990.8万元,多引水2000多万立方米,群众浇地费用亩均降了1—2元,使灌区群众减少支出350余万元。达到了“管理单位省心,地方政府放心,灌区群众称心”的“三赢”效果。

在改革中,他们并非“一改而蹴”,而是在实践中不断对改革方案进行完善和规范。斗渠经营人通过公开竞价成为新的经营人后,他们立刻着手制定了明确权、责、利的管理责任制,并且在规范经营者经营行为和方式的过程中,采取“四到户一公布”的全面推广和实施,杜绝了水费收取中“搭车”、“加码”等不良现象,而规范了经营行为,又方便和减轻了农民负担。职工参与斗渠改制为管理单位分流增效创出了一条有效途径,为深化灌区主系统改革找到了突破口,同时还使职工通过自己的劳动,在岗位致富找出了一条新路。

以供水制度改革为突破口相配套,他们还在人事制度、分配制度方面加大改革力度,使过去那种单位机构臃肿,人浮于事,而一线人员不堪负重的局面得到了改观,通过选聘、上岗竞争等一系列办法,优化了劳动组合。在分配制度改革中,他们通过打破平均主义,将资本、土地、技术、设备、承包经营权等生产要素,引入分配体系,实行工效挂钩和实行特殊岗位津贴、奖励具有特殊专业和突出贡献的经济管理人才和专业技术拔尖人才,极大地调动了经营者的积极性。经过一系列的改革,企业内部职工的主人翁意识,责任心和积极性均有所增强,企业的经济效益和职工的收入也有了较大幅度的提高。

通过几年来的改革实践,泾惠渠已初步建成了适应社会主义市场经济大环境的运行机制,使灌区的改革进入了性质明确,体制顺畅的良性发展轨道。曾多次给予泾惠渠投资与关注的世界银行官员也表示:泾惠渠的改革在硬环境和软环境方面都取得了较大的突破,对于灌区的投资也增大了信心,国家水利部和省水利厅对泾惠渠的改革也给予了较高的评价。泾惠局的改革走到了全国的前列,他们的经验受到了同行的普遍关注和借鉴,地方政府也对此表现出浓厚的兴趣,称之为:改革开放的先驱者。当地群众也领受了给自己带来的实惠,衷心地说出了心里的话:“泾惠泾惠,实在实惠”。

下篇:两个文明结硕果

四季更迭,春华秋实。泾惠渠管理局在两个文明的建设中坚持开展活动与加强管理并重的原则,建立健全了创建工作领导、投入、管理、竞争的四大机制,做到了责任、投资、措施、激励四个到位,极大地推动了全局以创建文明单位为核心的多种创建活动的深入开展。

刚刚过去的一年,泾惠渠管理局广大干部职工团结一致,齐心协力,坚持以解放思想为先导,以深化改革为动力,经过顽强拼搏,大干快上,供水生产实现了斗口引水过亿方,水费收入过千万的“两大”突破。此外,他们在综合经营、工程建设、省级文明标兵单位的创建中都达到了预期的目标,这累累硕果中无不包含了管理局领导班子成员的心血和汗水,溶入了管理局近700名职工多少辛勤耕耘的奋斗精神。

物质文明的发展离不开精神文明建设的依托和支撑。几年来,泾惠局始终坚持“两手抓,两手都要硬”的方针,把“重在建设”放在一切工作的首位。在工作中,他们加强职工队伍的思想道德建设,通过政治理论的学习、巡回放映录相片,强化职业道德的教育,用身边人,身边事来做典型引路的工作,先后开展了向田思恭、于澄世同志的学习活动,使广大职工学有榜样,奔有目标。他们还本着“缺什么,补什么,干什么,学什么”的原则,广泛深入地开展了“三学”活动,通过这些活动的开展,广大职工的精神面貌有了很大改观。

此外,他们利用创建省级文明单位活动的契机,大力开展精神文明的建设,凝聚人心,增强战斗力。在实际工作中,管理局还注重为职工办实事,活跃职工文化生活。去年,泾阳片职工集资楼竣工,西关基地交付使用,南关住宅区的排水和道路设施亦改造完成。灌区中片48户住宅楼又破土动工……这些实事都使职工感受到了管理局的温暖。他们还注重发挥工会、共青团的作用,在对职工进行教育培养方面,发挥了这些群众组织的独特作用,他们组织的劳动竞赛,文体活动,关心职工生活以及对广大团员青年进行的爱国主义、集体主义和思想道德教育,对引导职工积极进取,努力工作产生了极大的影响。

实施西部大开发战略和再造一个山川秀美的大西北的工程,势必为泾惠渠管理局的发展和壮大提供一个施展自我形象的大舞台,这一点,管理局的局长翟大明和书记白鹏祥都在接受采访时表示:“机遇孕育着挑战,需要我们在看到优势与机遇的同时,更应认清我们所面临的新的挑战!”

看来,他们是清醒地,是有远瞻的,他们今天的蓄势和厚积,是为了明天的冲天一搏,我们祝他们在新的机遇面前做出前所未有的新的贡献。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书