本版导读

40年前,它被称为“地主庄园”;30年前,它被称为“地主罪证馆”;三年前,它成了“民宅馆”。然而,今天,这一记录各历史时期特征的文物遗址又如何?

“马厂民宅馆”会消失吗?

解放前,长安有这样一句民谣:冯家的山、杨家的房、芦家的骡子比车长、郭家的银子用斗量。这说的是当时长安冯、杨、芦、郭四大财主。如今,历经沧桑保留下来的郭家地主庄园作为清代民宅被提上了开发的日程,但前景不容乐观。

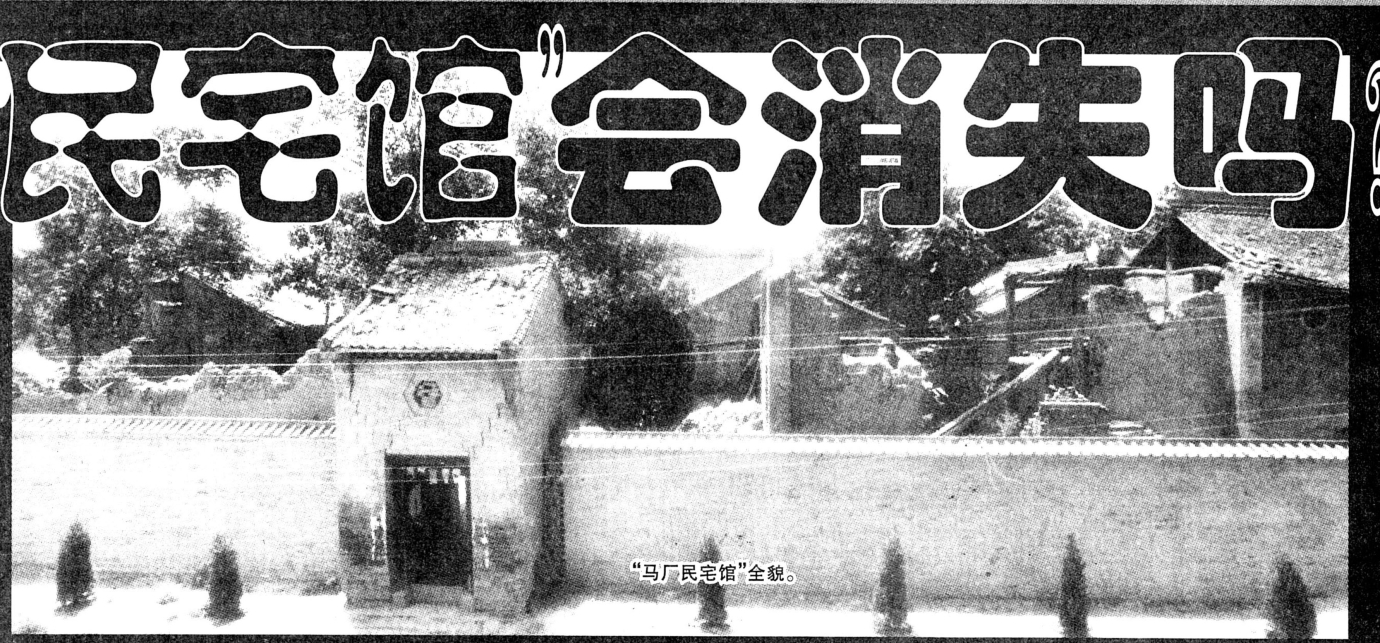

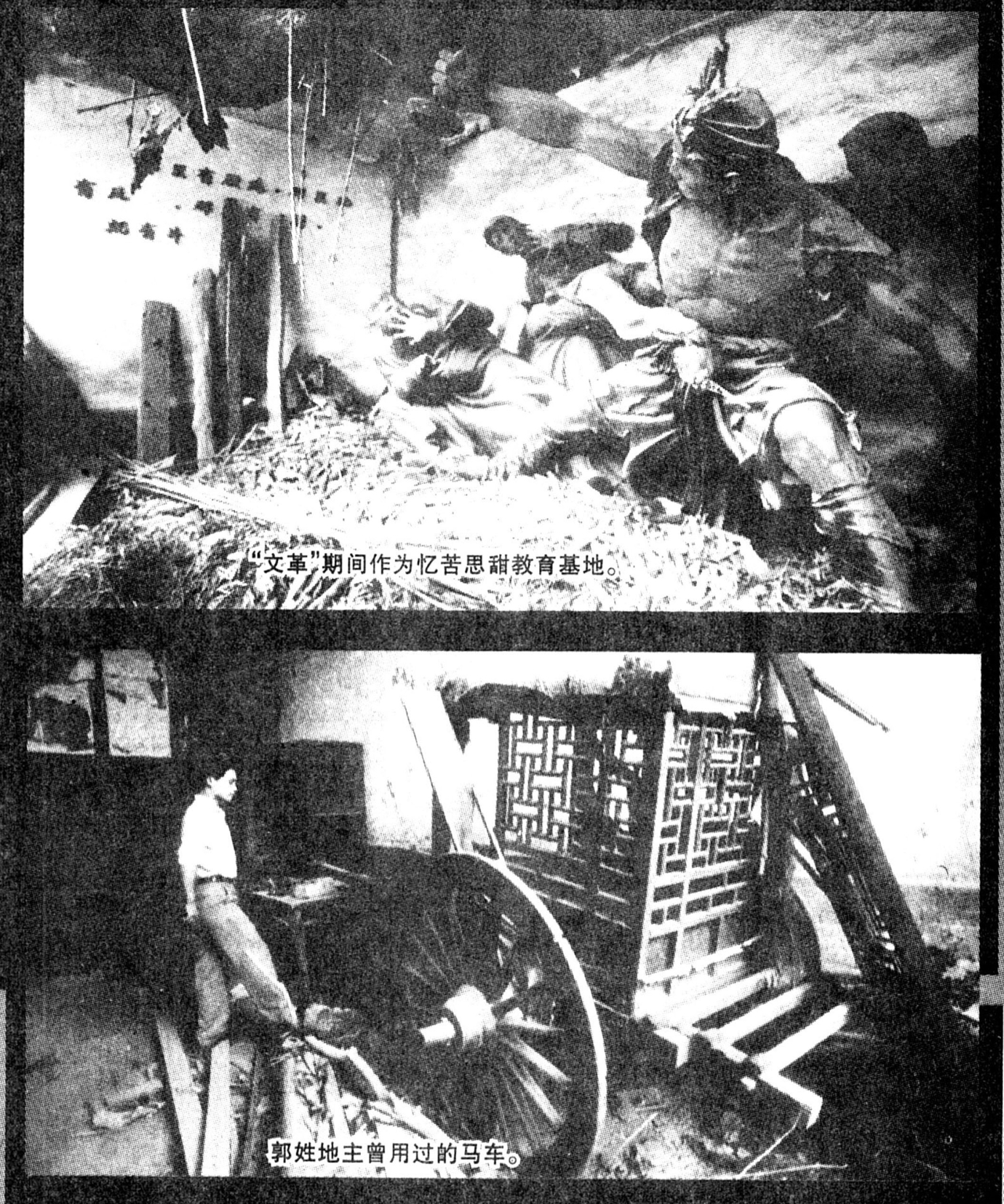

郭家地主庄园位于长安县境内神禾塬上马厂村,其遗址占地4亩,共有清代风格的建筑群11院100余间,庄园庭院幽深、青砖白墙、雕梁画栋,是西安地区保存最完整、规模最大、具有代表风格的清代民宅。据考证,郭家在清康熙年间发家,郭家操权人郭振重以万两银子捐朝议大夫二品官职。至清宣统年间,郭家以其官势积富一方。遂大兴土木,重建宅院10院100余间,购置田产已达3000亩,其家田地直至村十里外的滈河两岸王曲川,有民谣“下了王曲坡,土地都姓郭”之说。郭家在长安周围及西安开有钱庄、药铺、绸缎铺、杂货铺等十大商号。每年腊月30日,郭家举行“十灯庆功会”掌权老地主从西安、长安各市镇召回管生意的十子侄,举行“灯会”。敛财最多者奖一台“红灯”,设庆功宴,其余为“绿灯”,以示惩戒。解放前,郭守约掌权时,郭家已衰败破产。解放后,郭家地主庄园房屋被分给当地贫下中农。

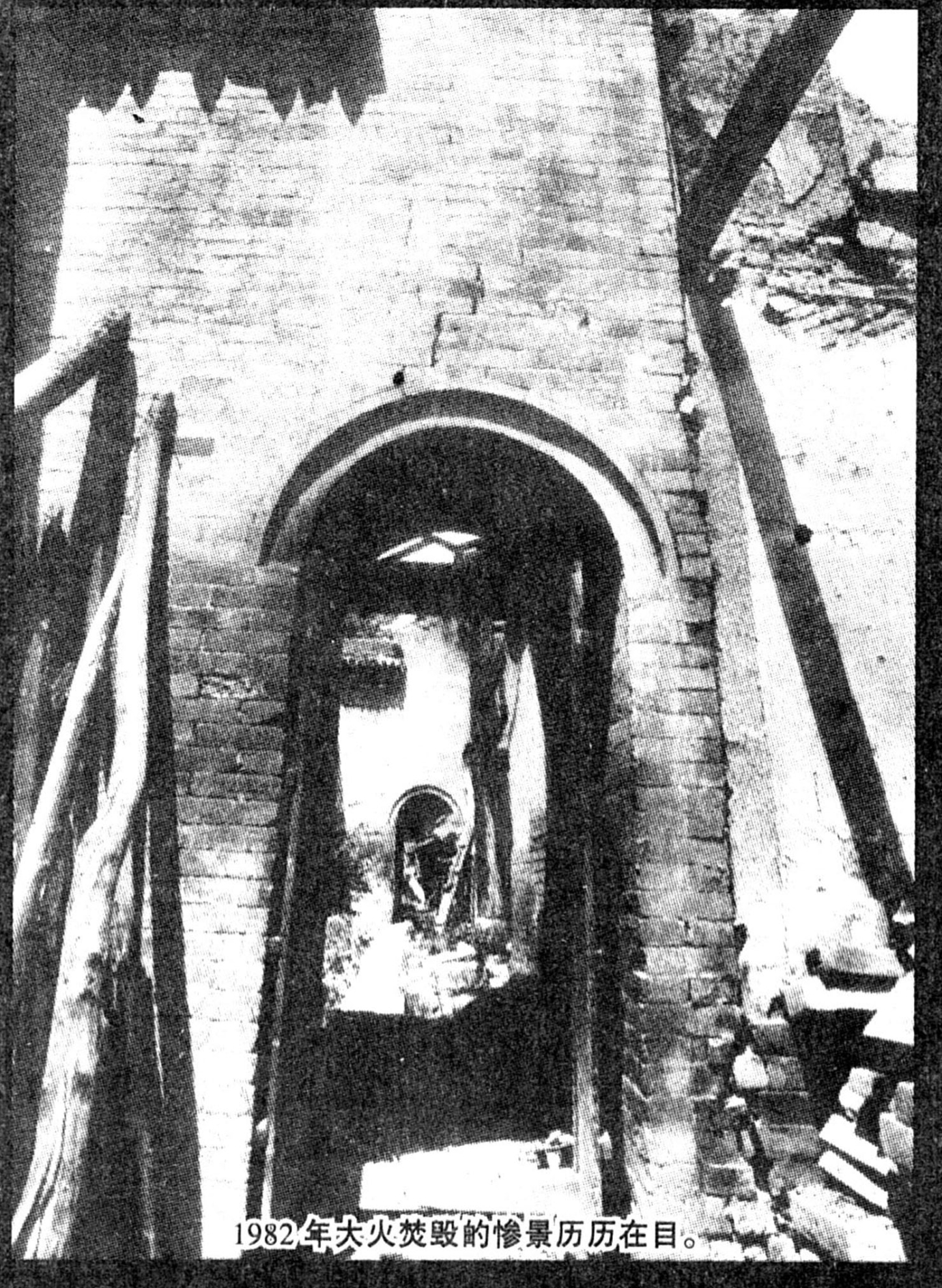

1959年,长安县收回、买回了郭家宅院,在此建成全国第一个地主庄园博物馆,作为封建社会的遗物,供人们参观。“文革”开始后,根据形势的需要,博物馆改名为“地主罪证馆”,郭家宅园成了阶级斗争教育基地,各地学生、工人、驻军来此接受教育,在此吃“忆苦饭”。最多的时候,一年接待参观者21万人次。“文革”后,“罪证馆”来者日稀,终于在1982年停馆,郭家宅园再次走上没落。同年,因几名村民在里面吸烟引起一场大火,经扑救,仍烧毁房屋十二间。

1997年,长安县改“罪证馆”为“马厂民宅馆”,从清代民宅的角度对其开始进行开发。去年,省市文物局拨14万专款对“马厂民宅馆”进行抢修。据长安县文物管理委员会办公室负责人介绍,目前,“马厂民宅馆”仍为县级文物保护单位,但其作为西安地区保存最完整、规模最大的清代民居,且起“文革”时期阶级斗争教育场所的文物价值不容忽视。日前,记者走访“马厂民宅馆”时看到,因维修、规划资金缺乏,民宅馆内断壁残垣随处可见,加上今夏雨水较多,房倒屋塌时有发生,其况堪忧。据了解,要得到全面整修需资金200万,资金从何而来,成了长安县文物部门最头疼的事。但愿,这一反映历史特征的清代宅院不会令人可惜地消失。

注:文中大部分内容根据原地主庄园博物馆暨“罪证馆”副馆长田学智先生谈话整理。 本报记者 付博 实习生 王芳

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书