走下墓碑的“活烈士”

他曾亲手斩了四个土匪头子,一人炸掉二层楼高的碉堡,参加大小战役15次,在一次战斗中身负重伤,直到战友们打扫战场时他也没醒……于是,他的名字上了烈士墓碑。到家乡后,他成了村里的护林员,负责看护2万多棵树,每天只挣3元钱,住着两间破旧的草房。村里的年轻人几乎没人相信他是个英雄……

文/蓝恩发

73岁的老人付井全并不知道自己的名字已经上了烈士墓碑,他只知道当兵时的两个愿望都实现了:一是入党;二是立功。

实现了自己的愿望,老人很满足。回到家乡——沈阳市辽中县城家屯村后,老人成了村里的护林员,尽管每天只有三元钱的报酬,可老人依旧很满足。毕竟,还有事情做,能将村里的二万多棵树看好,也算没辜负组织的信任。

直到有一天,村支书张达宽跑到老人的家告诉他:老八路,你的档案找到了。老人听了淡然一笑,说了声:“没错,那个傅井全就是我。”

寻找“傅井全”,还老人一个清白

1945年,从付家屯乡一起走出当兵的人有十几个,付井全老人就是其中之一。如今,这些老人都已年过古稀,他们大都生活得很安逸,而只有付井全还维持着退休时的每月48元钱的收入。如果不是做护林员还有每月90元的收入,老人的生活还会更惨。

子女们曾经找过有关部门,但都因为找不到老人的档案而石沉大海。时间一年年过去,子女们也相继长大了,可老人的待遇还是没有丝毫改善。付井全没有向组织讲过什么,但一听到村上的风言风语,老人心里也像堵了块石头。1998年,与付井全老人住对门的年轻后生张达宽做了村支书,付井全老人的境遇也成了这位新支书的一块心病。

1999年9月,城郊乡付家屯村的全体党员在支书张达宽的带领下来到锦州参观辽沈战役纪念馆,对党员进行缅怀先烈、爱我中华的党性教育。当党员们来到纪念馆东门的烈士墓碑前,为牺牲的烈士献上白花时,张达宽发现一个烈士墓碑上刻着“傅井全”的名字,不知怎么,张达宽一下想到了本村的付井全老人,早就听老人说他也参加过打锦州的战役,这个“傅井全”会不会就是本村的付井全呢。

回来后,张达宽立即将这个情况向县里做了汇报,引起了县有关部门的重视,县、乡两级政府派人先后多次走访了民政局、东北工学院(现东北大学)、辽沈战役纪念馆等部门,并查阅了大量资料,走访了现在仍然健在的见证人,经过长达几个月的努力,终于从县人事局成堆的档案中找到了付井全在部队的那张张发黄的档案,最后,认定锦州纪念馆陵园烈士墓碑上的“傅井全”正是付家屯村的付井全。

听老人讲那“过去的事情”

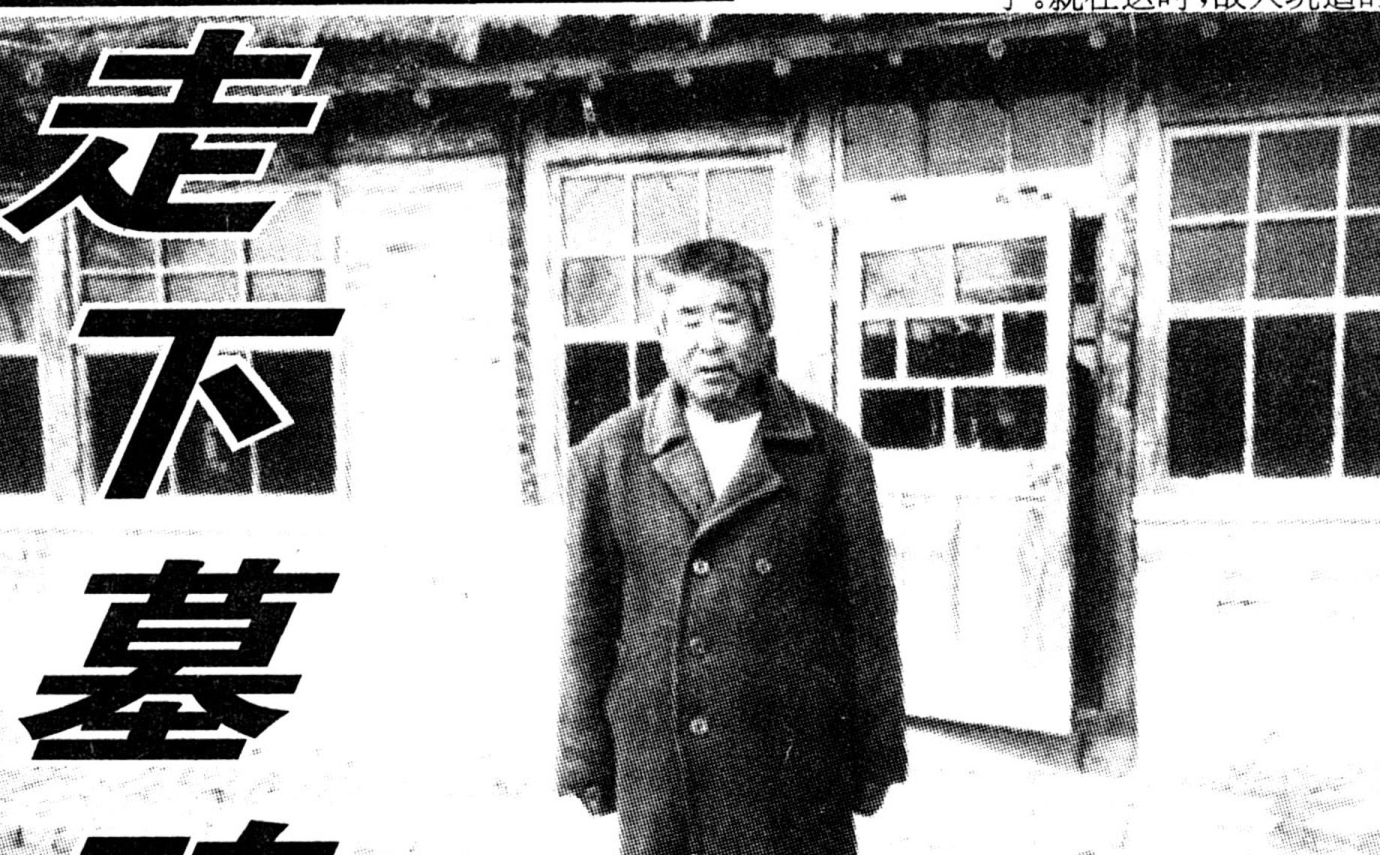

11月5日,记者来到辽中县城郊乡付家屯村,来到只有两间破旧草房子的付井全的家。

大约等了十多分钟,村头走来一对老夫妻,通讯员指着走在前面的老汉:“他就是付井全。”

73岁的付井全老人满面红光,步子迈得很大很稳。看得出,眼前的老人性格很内向,话语不多。当记者请老人讲一讲年轻时当兵打仗的事时,付井全老人像是换了个人,说话变得滔滔不绝。

我1945年8月从付家屯子当兵走的。当时是三五九旅,首长是王震。我从当兵那天起,就随部队打仗,从锦州打到吉林,又从吉林打到天津,最后是到朝鲜参加抗美援朝。

刚当兵是在黑龙江的佳木斯,当时给首长当通讯员,后来做侦察员。那时,部队的主要任务是剿匪,我经常是一个人往返于土匪封锁与八路军驻地之间,为部队提供准确的情报,部队根据我们提供的情报,活捉那些单独出行的土匪。在后来一次大规模的剿匪战斗中,我们与土匪打了三天三夜,最后,把土匪全部消灭了。在政府召开的公判大会上,我亲手斩了四个土匪头子。

你问我究竟打了多少仗,我也记不清了。从解放战争到抗美援朝,单讲大仗、恶仗就能有十五六次,身上的伤有多处,现在还留着伤疤(说着,老人挽起裤角,脚脖上有明显的伤疤)。

要说最难打的仗,是打吉林,打天津。

1948年春季,我们奉命拿下吉林北大山等七个山头,我担任机枪手,我们连的任务是拿下主峰。战斗打了整整两天两夜,我们打死了很多敌人,也牺牲了很多战友,双方都打红眼了。就在这时,敌人坑道的火力点封锁了我们,子弹密得真像雨点一样,如果不把这个火力点拿下,部队就无法前进,山头就拿不下来,我背起一个炸药包就朝火力点爬去,当时,敌人的子弹打得我身边的石头直冒白烟儿,也算我命大,都被我躲过了,接近火力点后,我将炸药包扔了过去,火力点给干掉了,我的两条腿也被炸得血肉模糊。

1948年11月,打天津时,我们在进攻时,被一个足有两层楼高的特大型碉堡给阻击了。炸碉堡的任务落在了我们班上,我和战友们组成6个爆破小组,每人背着足有一百斤重的炸药包往上冲,前面5个爆破小组的战友都牺牲了,最后轮到我们小组上,我们就将炸药包捆到身上,最后,这个碉堡也被我们给拿下了,可这次可真是太惨了,整个爆破小组的人只活下来我一个。战斗结束后,当时四野首长亲自为我荣立一等功,并戴大红花(在付井全的档案上记载着:1948年11月15日,天津战斗中立大功一次)。

那么,付井全的名字怎么会上了烈士墓碑呢?

付井全老人回忆说:“1948年10月,我们部队奉命参加攻打锦州的战斗。当时,我和战友李文耀一直冲在最前面,敌人的火力很猛,冲锋枪一阵阵向我们打来,先是战友李文耀中弹倒下了,接着我也挨了敌人三枪,昏死过去。直到战友们打扫战场时,也没有醒过来。可能战友以为我也牺牲了。后来,是当地老乡将我背回家,我在人家里养了几个月的伤。几个月后,我在山海关追上了部队。接着就随部队南下,一直是东奔西走,根本就不知道自己的名字上了烈士墓碑。”

就在那次战斗中,“傅井全”的名字和牺牲的战友一道被刻到了烈士墓碑上。

通过那张发黄的档案,记者看到,在付井全的档案上,姓名一栏登记的就是“傅井全”三个字。

走下墓碑的“英雄”很无奈

1952年10月,付井全老人从朝鲜战场上下来,转业到沈阳,被分配到东北工学院负责保卫前苏联专家的任务。

1961年,国家号召支援农村地方建设,付井全就响应党的号召,回到了自己的老家——辽中县城郊乡付家屯村,由一个战功赫赫的扛枪军人,成了一个务农的农民。

付井全老人说自己是个“一根筋”的人,当兵时,就想着多打死几个敌人,回到家乡,就踏踏实实地做一个好农民。在村里,他先后担任过护青员、治安巡逻员、生产队队长、护林员,无论组织安排做什么,他都是毫无怨言地去认真做好。

到了晚年,他成了村里的专职护林员,每天早5时起床,下午4时才能回来,他家距林区有七里地,一天老人要走三个来回,可老人没有一句怨言。有人为他算了一笔帐:20多年的护林工作,他看护的树林已为村里增加40多万元的收入。

然而,几十年来,老人个人的收入却没有什么变化。付井全从东北工学院退休后,他的工资是每月48元,将近40年了,他的工资没有再多涨一分钱。

老人有6个孩子,四个儿子,两个女儿。最让老人犯愁的是儿子结婚,在农村要娶一个儿媳妇,至少也得花上万八千元,可付井全老人根本没有一点积蓄。结果,他的两个儿子都只能找残疾姑娘做妻子。付井全的老伴一说起这事,就禁不住老泪纵横,她一边抹着泪一边说:“老头子打了一辈子仗,受了一身伤,可老了老了,连给儿子说个媳妇都困难,有时,我急了,就冲老头子发火,凭你的老资格,去找一找,也许能再增加一些钱,可老头子说什么也不肯去,简直急死我了。”

子女也对父亲的态度不理解,采访当天,乡办公室的同志告诉记者:“你是个幸运的记者,前两天有记者要来采访被老人的儿子拒之门外,理由是:采访也不能解决问题,还采访什么?

当我和付井全老人唠起他们家的生活时,付井全老人也是一脸愁云,付老告诉记者,他手上至今还有5000元欠债,是向内弟借的,人家并没有上门来讨要。“可就算亲戚的钱也总得有偿还的那一天,我真不知道这5000元钱上哪弄去。为了这让我整天闹心。”说话间,我注意到老人的两只眼睛通红,老人告诉我,他得了轻度白内障,老人最后说:“手里连还饥荒的钱都没有,哪还有钱看病。走到哪算到哪吧。”

我问老人为什么不去找一找。

老人长叹了一回气说:“说真的,我能活着回来就算命大了,当年打仗时,身边的战友说没就没了,他们什么都没有,而我至少还有一条命。我就怕对不起死去的战友。”

老人的心情我能理解,这正是一个真正老兵的胸怀,这种境界无疑是值得讴歌的。我想,我们在讴歌那些默默无闻的奉献者同时,能不能真真正正为他们做一点实事呢。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书