一副豆腐担挑出三个大学生

文/周文波 杨宗礼王涌 摄影/刘徽

在川北苍溪县,有一位普通的中年妇女,在遭受丈夫病故,本人下岗的双重打击后既不怨天尤人,也不坐等政府救济,而是用自己柔弱的双肩挑起了四口之家的生活重担。

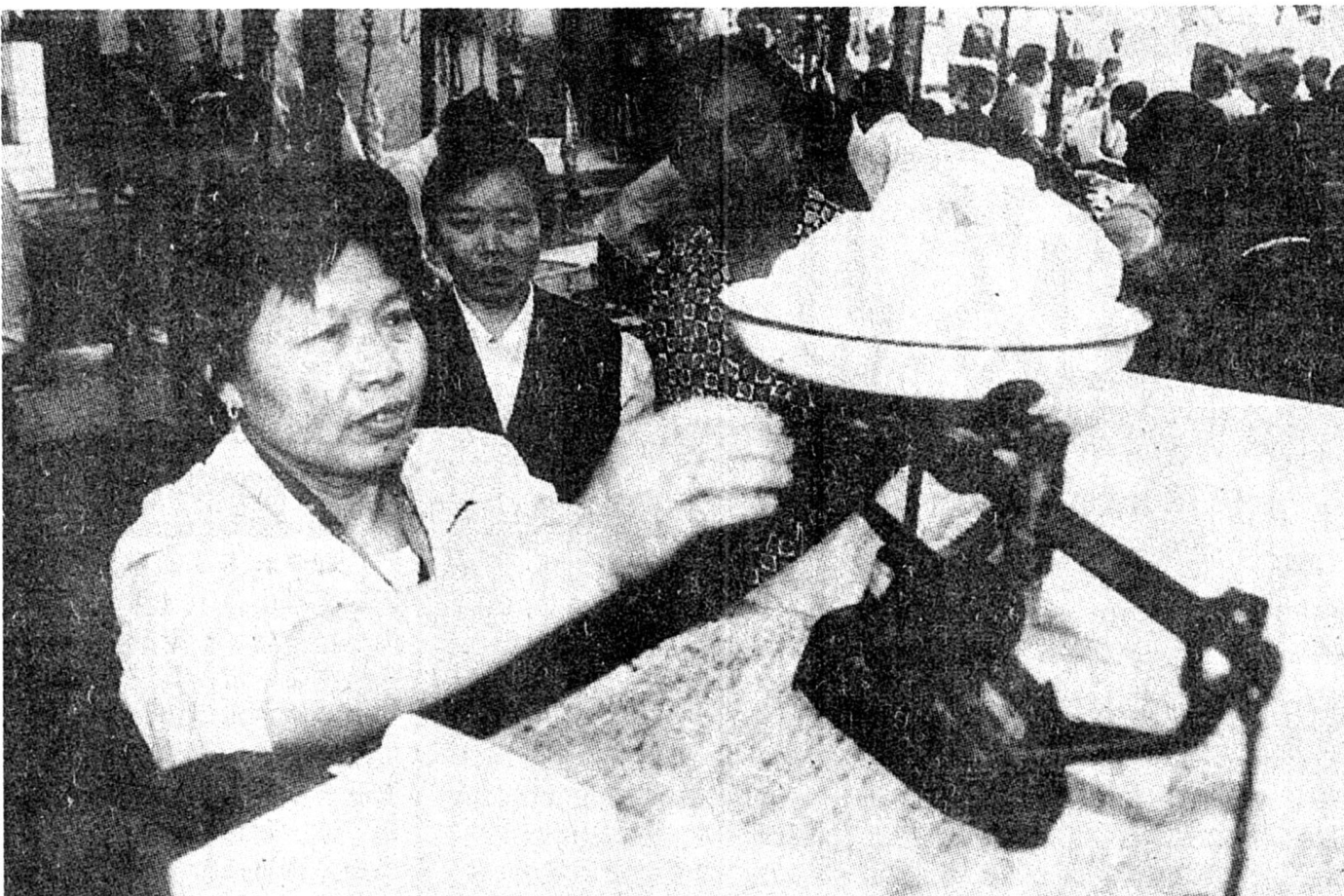

10多年来,她靠卖豆腐为生,将3个年幼的儿子拉扯成人,并先后供他们念完了大学。一时间,这个感人至深的故事在雪梨之乡广为流传,那位不幸而又坚强的母亲李秀莲成了当地家喻户晓的新闻人物,大伙都亲切地称她“豆腐妈妈”……

丈夫最后的心愿

21岁那年,李秀莲经人介绍跟在部队服役的罗友宗结婚,随后嫁到丈夫的老家苍溪县石门乡。勤劳朴实的李秀莲孝敬公婆,哺育儿女,加之丝毫没有“军官太太”的架子,很快便赢得乡亲们的尊重。两年后,她加入了中国共产党,还被选为村上的妇女主任。

1982年底,已是营职干部的罗友宗转业回老家,李秀莲也被安置在苍溪县豆制品厂工作。夫妻长期分居,一个人拉扯三个孩子的李秀莲以为自己该松口气了,却万万没想到一场巨大的家庭悲剧正悄悄降临。

罗友宗在工程兵部队服役时就不幸患了矽肺病,转业后病情日益严重,多方医治也不见好转。

1988年9月,一个十分闷热的夜晚。奄奄一息的罗友宗躺在床上,李秀莲精心炖了碗鸡汤,想让他喝点。刚喂了两口,老罗吃力地摇了摇头,突然挣扎着想坐起来。

李秀莲见状,连忙把丈夫扶了起来。老罗指了指正在床前小桌上做作业的三个孩子,胸脯一阵剧烈地起伏,嘴里喘出阵阵粗气,却什么也说不出来。

大儿子罗德彦把笔和作业本递到父亲手上,老罗用尽最后的力气,在本子上歪歪斜斜地写着:“读书……上大学……”

几个小时后,罗友宗闭上了双眼。

“让孩子上大学!”这便是丈夫最后的心愿。

那一年,李秀莲40岁,大儿子罗德彦15岁,二儿子罗晓军13岁,三儿子罗德云才11岁。

双肩挑起生活重担

为了孩子,为了这个家,也为了丈夫临终的嘱托,李秀莲擦干眼泪,强打精神挑起生活的重担。当时,李秀莲的月工资才105元,而民政部门给三个孩子每人每月的补助费只有45元钱,这点收入连吃饭都成问题,更别说对付其它开支了。思前想后,李秀莲打定了主意:多卖豆腐多挣点钱。

李秀莲每天早上3点就踏着漆黑的夜色到厂里担豆腐上市场。人家担一趟,她要担三趟,后来又将豆腐担换成了小推车。每天早上6点半,李秀莲第一个摆好摊点,等候上早市的顾客。这一守就是10多个钟头,往往得卖到晚上7点过才能收摊。夏天还好,一到寒冬腊月,冻得缩手缩脚的李秀莲只能靠呵气跺脚来取暖。

一天夜里下起了大雨,不愿耽误生意的李秀莲没等雨停又到厂里去拉豆腐。天黑路湿,走过一个水坑时,李秀莲脚下一滑摔倒在地,满满一车豆腐倒在地上,脚也扭伤了,肿得老高。

懂事的儿子用药酒给妈妈擦了好一阵,劝她休息几天。李秀莲强忍着把眼泪咽下,嘴上答应了儿子。可第二天一大早,她还是忍住疼痛,又一瘸一拐出了门。

大儿子德彦、二儿子晓军放心不下,偷偷跟在妈妈身后,帮她推车。李秀莲怎么劝,两个儿子也不肯回去。那段时间,许多苍溪人都目睹了这样的场面:一个身体瘦削的中年妇女在前面吃力地拉车,两个满脸稚气的少年在后边用力推着。母子三人所拉的满满一车豆腐,承载着四口之家的生活重托,承载着全家人的希望所在……

经济的拮据使得全家人生活十分简单。每天早上,李秀莲摆好摊位后,便回家把饭煮在锅里,又到市场照管摊子,孩子们下早自习吃完饭后,再把早饭给她送去。午饭、晚饭都是孩子们自己煮,然后给妈妈送到摊位上。全家人常常咸菜下饭,通常半个月才买点肉给孩子们解解馋,有时早上熬一锅稀饭,一家人热一热就吃上一天。

自从丈夫去世后,三个孩子好多年没买过新衣。他们穿的衣服、裤子,都是妈妈用布在一台破旧的缝纫机上缝制的。李秀莲时常教育儿子:“不要跟人家比吃比穿,要比谁的成绩好,要比谁将来有出息!”为了节省开支,李秀莲捡来砖头,在自家房后砌起了简易猪圈,买来几头小猪饲养,猪食就用丢弃的豆渣、豆水。她盘算过:一头小猪喂大后卖掉能赚几百元钱,够交一阵子学费了。再说三个儿子正是长身体的时候,长时间不沾荤腥对发育不利,留着自个吃也好。

时间一天天过去,孩子们一天天长大。李秀莲带着三个孩子顽强地生活着,随着日子慢慢有了转机,脸上的笑容也渐渐多了起来,她清楚:只要照这样过下去,自己就一定能完成丈夫的临终嘱托——“让孩子上大学!”

自己救自己

1993年3月,李秀莲再次陷入了困境。她所在的豆制品厂改制实行股份制经营,每个职工要交5000元股金。对于一贫如洗的李秀莲来说,这笔钱不啻是个天文数字,搜干罗尽也不可能凑得齐。然而没钱人股就意味着下岗待业,从此没了工资收入,即将参加高考的老大老二怎么办?一家四口靠什么生活?

李秀莲没费多大思量就作出了决定:下岗不改行一自己卖豆腐。李秀莲自忖:这几年自个肯吃苦,不怕累,从不短斤少两,已在许多顾客中建立了良好的信誉,不少人还亲热地叫她“豆腐妈妈”,自立门户生意肯定差不了。“我就不信,离开工厂这颗大树,自个就找不到饭吃。”李秀莲打定主意。她找到一家质量过硬的豆腐加工厂,跟老板达成协议:对方生产豆腐,她负责销售,双方按利润分成。

李秀莲的打算没有落空,许多老顾客听说她自谋生路后,纷纷找上门来照顾生意,还有一些人钦佩她的自强精神,也慕名前来买豆腐。天长日久,“豆腐妈妈”的名气越来越大,生意也愈来愈好,每天能卖出近300斤豆腐,一月下来收入有八九百元。比在厂里干活时强多了。

随着三个儿子先后考上大学,李秀莲的开支明显增大,她不得不另想办法增加收入。在卖豆腐的同时,李秀莲又掌握了发豆芽的技术,天天都要卖掉几十斤鲜嫩的豆芽。每到夏天,她卖完豆腐匆匆吃点饭后,晚上还要出门去卖西瓜,常常熬到深夜才能回家,人早已累得筋疲力尽了。

有人作过统计:最近7年,她卖出的豆腐总数是70万斤。

正是这70万斤豆腐,支撑起李秀莲的人生和一个残破的家;正是这70万斤豆腐,使三个失去父亲的孩子在考上大学之后顺利地完成了学业,成为社会的有用之材。

三个争气的孩子

艰苦的生活磨练了孩子们的意志,也造就了他们良好的品行。父亲的临终遗愿,母亲的含辛茹苦时刻激励着三个孩子暗暗发愤,加倍用功。从初中到高中,三弟兄几乎年年被评为三好学生、优秀干部。跨入大学校门后,这一荣誉得以继续延伸,三弟兄多次获得一等奖学金,老二罗晓军还被评为北京市三好学生。

三个儿子深知生活的艰辛。在大学里还是常常只吃素菜下饭,5角钱的素菜只打半份。偶而吃回饺子抄手,身强力壮的小伙子一次只买2两,还舍不得再花钱买调料。

学校放暑假,三弟兄轮流回家看望母亲,一来节省路费,二来利用假期搞家教打短工,好挣点钱减轻母亲的负担。

从丈夫罗友宗去世到现在已有整整12个年头了。12年来,“豆腐妈妈”李秀莲凭着一股自强不息的劲头,把3个年幼的孩子抚养成人,送进大学,又目睹他们走上社会。

老大罗德彦毕业于西南农业大学计算机专业。如今已结婚成家,并在成都开了一家电脑公司,日子过得很是不错。

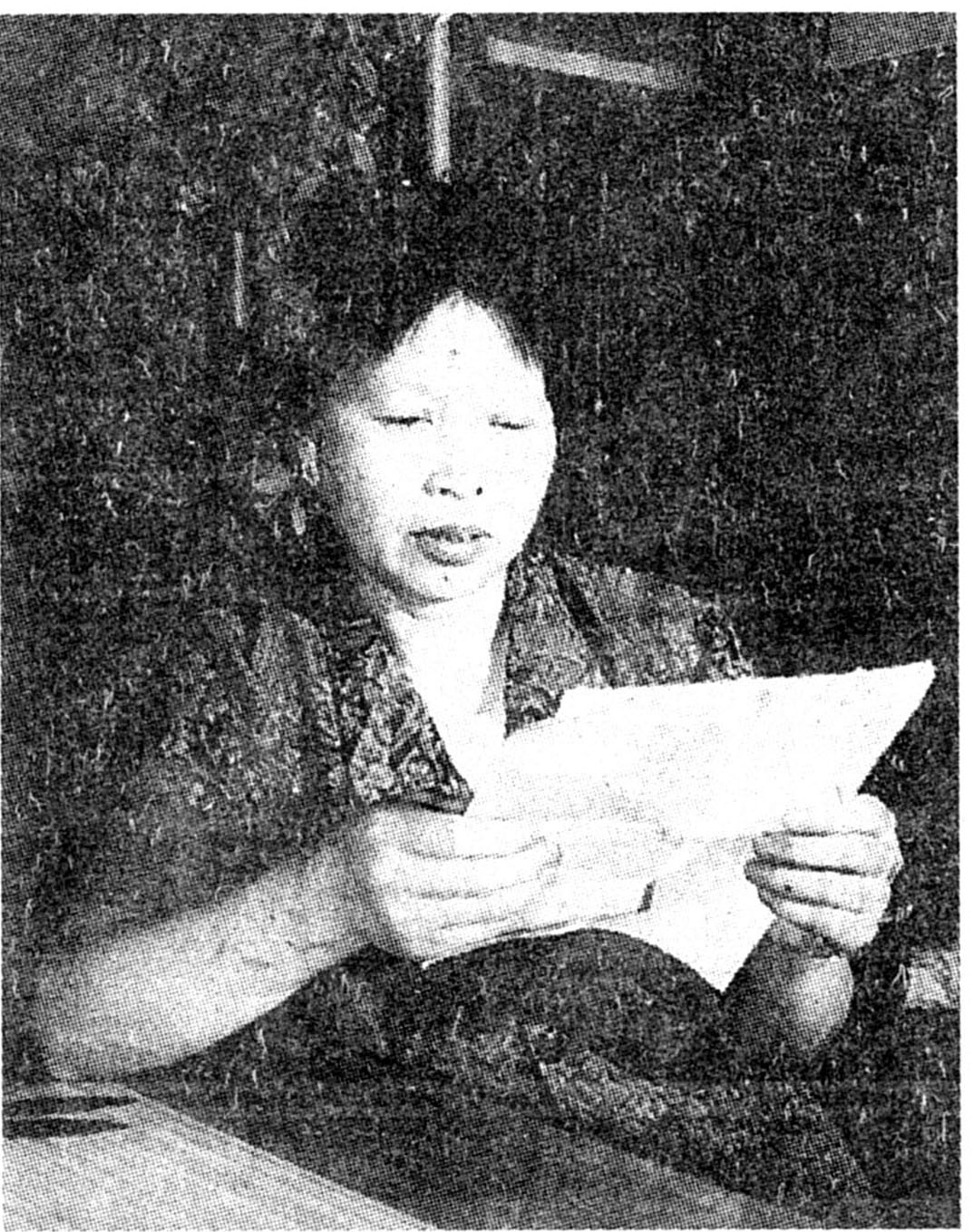

老二罗晓军硕士研究生毕业后,又考取了中国人民大学经济学院博士研究生,并在一家投资咨询公司任职。年仅25岁的罗晓军已发表多篇作品,还利用写书挣的稿费接李秀莲到北京玩了一趟,让难得出门的母亲欣赏了首都风光。

老三罗德云从武汉交通科技大学毕业后,被深圳一家合资企业录用,月薪达3000多元。前不久,他一次就给母亲汇来1000元现金,叮嘱妈妈注意营养,保重身体。

是“豆腐妈妈”的坚忍不拔造就了三个争气的儿子,也正是三个儿子的有出息使李秀莲赢得了更多人的尊敬和钦佩,12载的心血和汗水才没有白流。

李秀莲出名了,方圆百十里谁不知道苍溪县城有个“豆腐妈妈”?李秀莲不穷了,300多元退休金加上几个儿子的汇款。完全可以享享清福了。可闲不住的她每天还是继续上市场卖豆腐、豆芽,日子过得忙忙碌碌。遇上昔日同厂的下岗姐妹,她总要给块豆腐、送点豆芽什么的,李秀莲逢人就爱讲: “当初我们孤儿寡母落难的时候多亏大家关照,现在可不能忘得一干二净啊。”

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书