本版导读

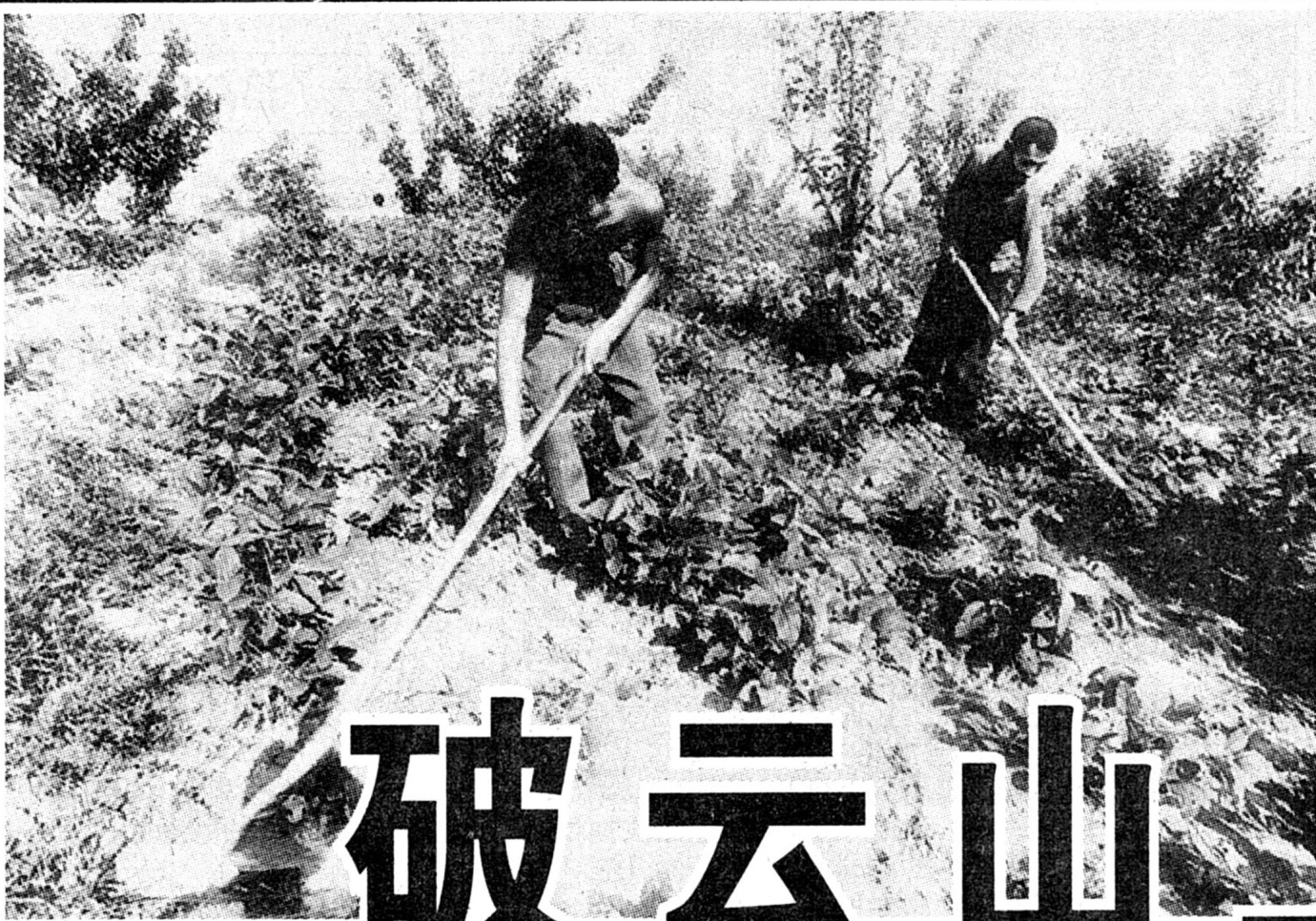

破云山上开新路

——记铜川李家塔矿下岗职工再造秀美山川的事迹

在铜川市的深山沟里,有一座破云山,近几年来人们发现,它的沟沟坎坎、坡坡洼洼的野草荆棘,正在被各种果树和经济作物所替代,所淹没,春花秋实,生机盎然。

然而,谁也不会想到,这一山川的再造,是铜川矿务局李家塔矿的一群下岗职工。

初秋,一个明媚的下午,我们来到破云山上,见到正在劳作的几位昔日的矿工。提起开山,被太阳晒得脊背和脸庞黝黑的几位职工,你一句他一句地打开了话匣。

李家塔矿由于资源枯竭,1989年宣布矿井报废,转产,一大批下岗职工在这山沟的“死胡同”里陷入困境。他们不甘受穷,纷纷到外面去闯世界。然而,文化素质和缺乏专业技术的自身条件所限,使他们在各种应聘中频频败退;下海经商,一无资本,二无经商经验,又使他们接连受挫。其中,35岁的辛长明,是大家比较公认的“能人”,他下浙江,上新疆,打过工,贩过鞋,卖过毛衣,折腾了两三年,最终赔得血本无回。就在他们失望、消沉的时候,他们获悉了政府拍卖荒山的消息。

“咱们要文凭没有,要技术也没有,但是咱们有力气,只要肯吃苦,买下荒地搞种植,将来不会没有收获,最起码全家吃饭不用发愁。”辛长明、马长山、李声明三人在一起商量后,毅然向亲朋好友筹钱,各自30亩50亩的买下了100多亩四荒地(荒山、荒坡、荒沟、荒滩)的50年权限。

从此,他们每天天不亮起床,背一壶水,带两个馍,上山垦荒,挖坑栽树,直到繁星点点,才拖着疲惫的身子往回走。山上没水,夏天,背一壶水,还没到山上就喝完了,火辣辣的太阳烤得脊背流油;野刺挂烂了皮肤,锄把磨破了手掌;……后期得不断投入,资金难以解决……太苦,太累,太难!他们撑不住了,身体瘦小的辛长明干着干着,把干活的家伙往沟里一扔,一屁股坐在乱草中,默默地掉泪。泪掉完了,自己又下到沟里把家伙捡起来继续干。辛长明说: “再苦,再累,我们也得干下去,因为这是一条希望之路。更重要的是,矿工会在支持和关心着我们。”他说在他四处求贷无望而绝望的时候,是矿工会给他解决了小额贷款;他们地处山沟,信息不灵,是矿工会经常给他们送来有关报刊杂志;在他们的家庭生活发生困难时,也是矿工会千方百计替他们解决。他们深感:“我们下岗职工并不是没人管,还有组织在关心着我们,在看着我们,这给了我们极大的信心,下决心干出个样子。”

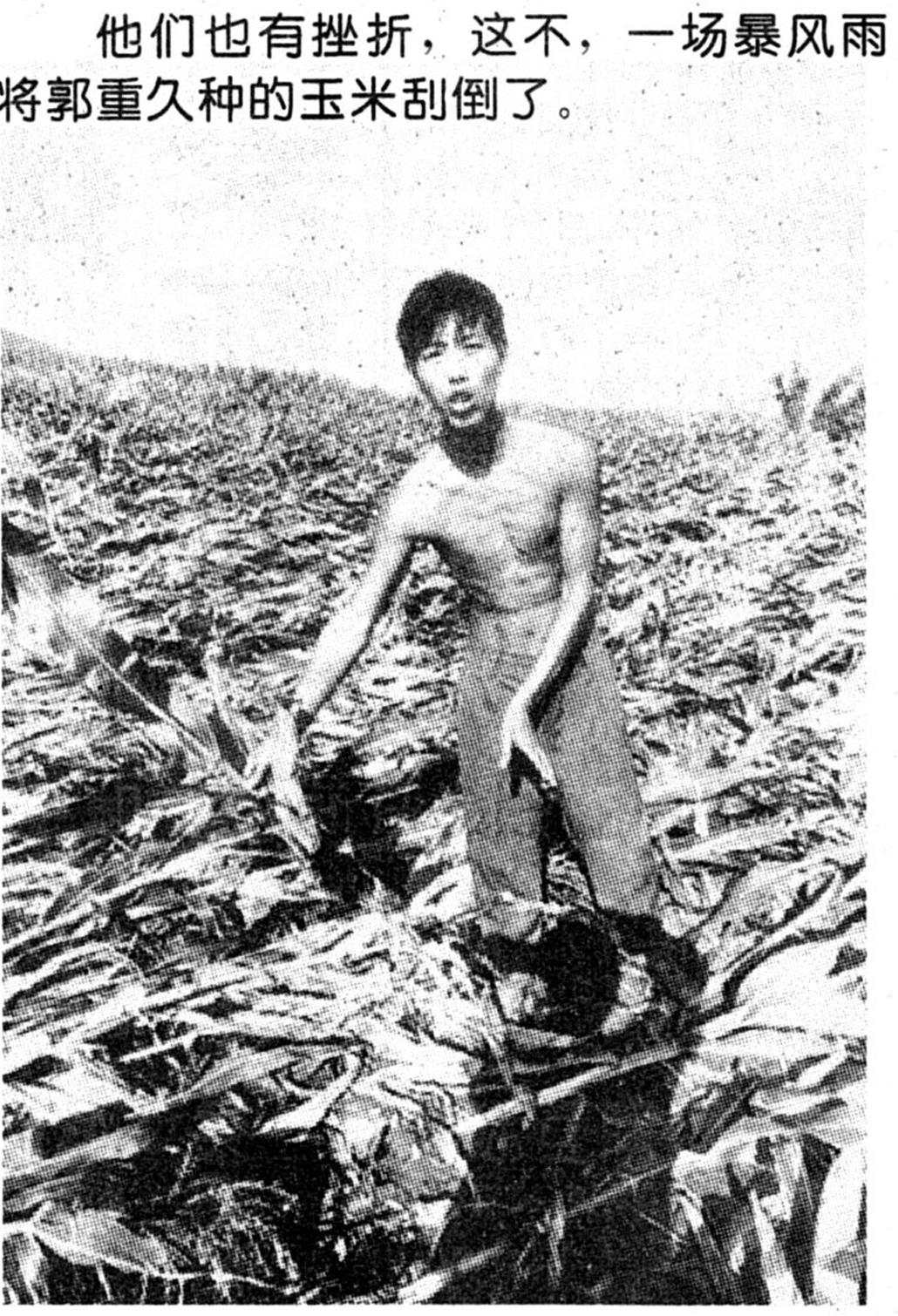

有耕耘,就有收获。他们是1995年开始垦荒,到第二年秋季,他们3人均创收三两千元不等。他们的收获,立即引来了郭重久、郭红卫、谢正平等6位下岗职工的“加盟”,破云山的千余亩荒地,被这9位职工陆续买去,再造。我们在山上绕了足足3个小时,看到山上的梨、杏、枣、苹果树等,有的已挂果;花椒、香椿、银杏、核桃苗等满山遍野,还有大片的槐树林;玉米、高梁、谷子饱满得让人喜不自禁;各种果树间隙套种的土豆、油菜、大豆、小豆等农作物,绿油油充满生机。

带我们转山的李声明说:“现在我们还没有受益,每年少量的经济作物收入的三两千元,要全部再投入,人人都背了一屁股帐,但从长远来看,肯定是有比较好的收益。因为我们干的是符合国家山川秀美工程精神的大事。”

“等我们有了能力,我们要给这山上通上电,引上水,要让这破云山变成人人羡慕的花果山。”郭重久望着沟下的一片翠绿憧憬着。

这时,夕阳西下,眼前被嫁接过的枣树,片片叶子像打了蜡,绿油油,光闪闪;一两米高的银杏树苗,嫩叶被夕阳照成了透亮的鹅黄色……我想到了刚孵出的小鸡,有了鸡,还愁没有鸡蛋吗? 文/杨令青 图/郭玉军

压题照片为下岗职工在垦荒劳作。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书