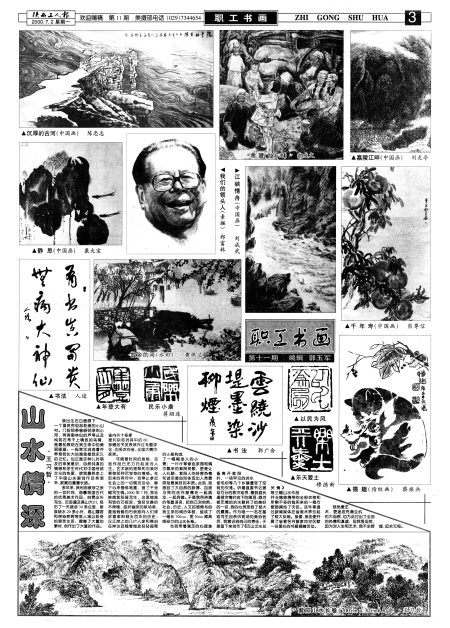

山求情深

·王习哲·

我出生在白鹿原下一个虽贫穷但却很美的小山村。门前那条弯曲明净的小河,两旁密林似的芦苇丛及构筑在苇干上精致的鸟窝,是最初展现在我生命中的美丽图画;一股常年流淌着并养育我长大的清泉是我永久的记忆。也正是这种儿时萌发的审美意识,自然纯真的情感和学生时代对中国传统文化的热爱,使我最终走上了中国山水画创作这条艰辛、寂寞的漫漫长路。

多年来,我利用教学之余的一切时间,临摹我国古代的优秀美术作品,自费出外写生,足迹遍及高山大川,经历了一天跋涉30多公里,断食缺水20多小时,高山露宿和突染疾病等常人难以忍受的艰苦生活,搜集了大量的素材,创作出了大量的作品。省内外十多家报刊杂志对其中的60多幅给予发表或作过专题评论,也多次在省、全国大赛中获奖。

可随着时间的推移,这些作品已无力托起我对人生、艺术新的理解和对美好事物那种沉甸甸的情感。在后来的两年中,我停止参加社会上的一切展览活动,静下心来锤炼笔墨,画了千余幅写生稿。2000年7月,我去陕南紫阳县写生,这里错落有致的石板房,饱经沧桑的木牌楼、曲折幽深的教场巷,逶迤蜿蜒的石板路向人们倾诉着紫阳城五百年的历史;汉江岸上的几户人家和停泊在岸边且随着微波轻轻摇晃的小船构成了一幅幅迷人的小景;一片片翠绿色茶园和偶尔飘来的紫阳民歌,更是让人心醉;紫阳人的好客热情和诚实善良则体现出人类最原始最美好的本质。此刻,我感到了大自然的脉搏、血液与我的创作激情在一起跳动,一起奔腾。于是我用淋漓的笔墨语言,把自己对自然、社会、历史、人文的感悟与自我生命的阅历体验,绘成了一幅长700cm,宽30cm颇具感染力的山水长卷。

当我带着满足的心理准备离开紫阳时,一场罕见的洪水使毛坝等几个乡镇遭受了空前的灾难。听着县委书记激动万分的救灾动员,看到县长通报灾情时流下的眼泪,面对被无情的洪水撕碎了的美好的一切,我的心灵受到了极大的震撼。作为唯一一名在基地写生且亲历现场的美协会员,我意识到自己的责任,于是留下来创作了《巴山汉水总关情》等三幅山水作品并与随身携带的全部衣物和所剩不多的钱买来的一箱方便面捐给了灾区。这件事通过新闻媒体在省美术界引起了较大反响。接着,美协便开展了省著名书画家向灾区献一份爱心的书画捐赠活动。

我热爱艺术,更迷恋充满生机的大自然,也为此付出了全部的热情和真诚,但我很坦然,因为对人生和艺术,我不求辉煌,但求无悔。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书