一级演员茶楼卖唱

他是国家一级演员,河南豫剧界的名家,他曾获过100多项大奖,已届花甲之年……然而,一年来,他却在数家茶楼之间来回奔波,每天“卖唱”到深夜。

身为名家大腕,他为什么要走进茶楼“卖唱”?深入采访之后,记者读到了一个催人泪下的故事。

豫剧名家是父老乡亲心中的“活菩萨”

他叫王宽,原郑州市豫剧团团长。他的人生本身就是一部大戏。

王宽出生于河南省淮阳县一个贫苦农民家庭,自幼酷爱戏剧,1956年西藏豫剧团(原十八军随军剧团)到淮阳招生,14岁的他瞒着爹娘报了名,没想到一下就考上了,跟着剧团从一马平川的平原登上了世界屋脊青藏高原。

高原上的条件很苦,吃青稞住帐篷烧牛粪,最难适应的是寒冷的高原气候。但这一切都被王宽置之度外,怀着对戏曲艺术的执着追求,他每天比别人早起两个小时练功。由于勤学苦练,不久他就成了剧团的台柱子。

1965年3月,王宽喜结良缘,妻子王淑荣小他5岁,是他的小师妹,陕西西安人,1961年入藏。妻子也是一个能吃苦而且对演戏悟性很高的人,婚后二人夫唱妇随,比翼双飞。《红灯记》里他演李玉和,她演小铁梅;《龙江颂》里他是大队长,她是江水英;《王金豆借粮》里一个演“借粮”的王金豆,一个演多情的张爱姐;他们还爬上海拔4000多米的唐古拉山为战士们演唱,并尝试用藏语给藏族同胞唱戏……一对金童玉女唱红了一方,西藏的角角落落都留下了他们的身影。当时的军区首长张国华上将说:“王宽是西藏豫剧团的一颗金豆。”

1982年,也就是王宽入藏的第26年,夫妇俩回到了河南,调入郑州市豫剧团,王宽后任该团团长。少年入藏,中年归来,为了西藏的戏剧事业,王宽夫妇奉献了最宝贵的青春。

王宽主工须生,兼演丑角,先后在《风流才子》、《疯哑怨》、《鸳鸯戏水》等几十部戏中担任主要角色,其中《风流才子》在全国“金三角”交流汇演中获13项大奖。《生儿子大奖赛》一上演就引起轰动,前三个月的演出超过百场,后被中央电视台拍成电视剧,荣获“94CCTV”展播一等奖,王宽还是先后三届“香玉杯”戏剧大赛的金奖得主。著名豫剧表演艺术家常香玉说;“王宽戏路宽,是一个难不倒的演员。”著名京剧表演艺术家李万春说:“王宽是豫剧界难得的人才。”

在人才济济的郑州市豫剧团,王淑荣的演技同样引人注目。她是国家二级演员,主攻花旦、刀马旦,也演老旦和小生。她不以简单的插科打诨刻画角色,而是着力表现人物的灵魂,入戏的深度和力度是一般演员难以达到的。王宽的儿媳也在郑州市豫剧团工作,人们称他家为“豫剧之家”。

在戏剧舞台上,王宽夫妇演角色演性格演人物演生活。风风雨雨几十年艺术生涯,二人捧回了110多项大奖。

回到郑州,离老家淮阳近了,王宽惦记着家乡的父老乡亲,每隔一段时间都要与妻子儿女回去看看。在老家,二人从不把自己当名人、不摆架子,而是喜欢走东家串西家,与父老乡亲拉拉家常。家乡有位姑娘得了一种怪病,跑遍了当地的医院,怎么也治不好,他们把姑娘领到郑州最好的医院,不但支付了全部医药费,还在姑娘的病床前照顾了20多天,直到把病彻底治好;一个叫袁伟的少年下肢瘫痪,他们花了2000多元给孩子买了一个轮椅……总之,不管谁家有什么困难,只要他们知道了,定会鼎力相助,不少时候还会捐钱,出手就是一二百元,乡亲们尊称他们夫妇为“活菩萨”。

6个苦孩子走进“豫剧之家”

1999年1月,王宽夫妇回淮阳探亲。在老家的院子里,一个蓬头垢面的小男孩儿引起了他们的注意。孩子八九岁的样子,光着脚在院子里玩耍。“这是谁家的孩子,这么冷的天,连鞋都不穿?”王淑荣问。

孩子名叫袁前良,出生后8个月爹就患病死了,未满周岁娘又远嫁他方,是爷奶一把屎一把尿将他拉扯大的。如今,奶奶重病卧床,爷爷老了,没力气干活,一家人靠乡亲们的救济度日。孩子懂事早,7岁时就能拉着架子车给奶奶看病了……

孩子的悲惨身世深深震撼了王宽夫妇的心,二人当即赶到孩子的家——土坯搭成的两间草屋在风中摇摇欲坠,屋里连一个小凳子都没有。王淑荣掏出200元钱递给孩子的爷爷:“老哥,这是俺俩的一点心意,让孩子上学吧!”就在爷爷颤抖着双手接钱的时候,小前良突然跑上前来,“扑嗵”一声跪下:“奶奶,俺想跟您学唱戏,长大了像您一样当演员!”王淑荣一把扶起孩子,抹去他脸上的泪水:“告诉奶奶都会些啥?”“俺会翻跟头,像孙悟空一样!”说罢立即挣脱她的怀抱,在院子里拼命翻起了跟头。王淑荣悄悄拉了丈夫一把:“咱们把他带走吧!”王宽轻轻摇了摇头。他也想把孩子带走,但郑州的家里已经有了一个残疾孩子啊!

郑州家里的孩子名叫王海龙,刚满10岁,是王宽、王淑荣夫妇的外孙。海龙3岁时,父母因感情不和离婚,他被判给了爸爸。爸爸的月工资才300多元,还要给常年身体不好的爷奶看病,一家人的生活状况可想而知。王淑荣疼爱外孙,每隔几天都要去看看,带去许多海龙爱吃的东西。

海龙4岁时,王淑荣发现他每次摔倒后总是头先着地、两只胳膊却使不上劲,到医院一检查,患的是进行性肌营养不良症。医生说,患这种病的孩子,肌肉会不断萎缩,从行走异常到瘫痪直至死亡一般不超过18岁,目前尚无根治这种病的办法,一般以支持疗法为主,患者要尽可能地从事日常活动。

海龙的爸爸妈妈都哭了:难道孩子就这样慢慢等死吗?他们实在拿不出钱来给孩子治病啊!王淑荣和丈夫商量之后,对海龙的爸爸说:“把孩子接到咱家吧,今后我们抚养他。”

海龙被接了过来,从此,王宽夫妇开始了艰难地奔波,带着外孙跑遍了北京、上海等地有名的大医院,先后花去8万余元。夫妇俩几十年的存款已经花尽,但海龙的病情不但没有一丝好转,反而不断加重,肌肉萎缩的面积越来越大。

王宽花了2800元买回一个健身器,希望海龙通过锻炼以减慢肌肉萎缩的速度,但海龙小学三年级还没读完,下肢就失去了知觉。他瘫痪了,不得不坐在轮椅上生活……

1999年4月,王宽夫妇又一次回淮阳老家时,遇上了另一个苦命孩子王海波。

早在10年前,年仅2岁的海波父亲就患病死了,母亲一人辛辛苦苦抚养着他和他的哥哥。后来家里穷得揭不开锅了,娘不忍心看着孩子一天天瘦了下去,找到一户愿意收养小波的人家,但当对方来领人时,小波死死抓住门框撕心裂肺地喊:“娘,俺能和你一起吃苦……”

可怜的王海波让王宽夫妇想起了同样可怜的、冬天里光着脚的袁前良,王宽掏出200元钱塞到孩子的手中。然而,这种偶然的资助解决不了问题啊!夫妇俩一声长叹。

1999年7月,又有3个苦命孩子牵住了王宽夫妇的心:10岁的汪文胜,8岁的汪文娜和6岁的汪仪欣。他们三个是兄妹,父母双亡,爷爷患有肺癌,奶奶已经70多岁。

小兄妹仨的命运让王宽的心情无法平静。这一次,他没有简单的捐钱了事,而是决定长期资助3个孩子读书!

他把想法告诉了妻子,妻子想起了几个月前先后见到的苦命孩子袁前良和王海波,说咱干脆把5个孩子的学费、生活费都包下来吧,供他们读大学!

王宽频频点头。这时正好已经放暑假了,夫妇二人趁机把5个孩子全都接到了郑州。坐在轮椅上的王海龙看到一下子来了这么多兄弟小妹,高兴极了。6个小家伙一起疯啊闹啊,王宽三室一厅的家成了他们的乐园。

王淑荣给每个孩子换上新衣服新鞋子,天天变着花样儿做好吃的,带着孩子们逛公园、动物园。她要他们像城市里的孩子一样快快乐乐。

供孩子们读书,教孩子们学艺

半个月的时间转眼就过去了,吃得好、玩得好的孩子们甭提多高兴了,王宽却愁眉紧锁。几个从农村来的孩子由于家太穷,过早地承担了太多家务,学习成绩都不太好,要是将来考不上大学怎么办?“唉,养一时养不了一世。”王宽对妻子说,“我俩年龄都大了,要早些教孩子们一技之长,孩子长大后就算考不上学,也能找条谋生的门路。”

教什么呢?夫妇俩琢磨了几天,最后决定教孩子们跟着他们学唱豫剧。然而苦练了半个月,王宽累得胳膊都抬不起来了,王淑荣的嗓子简直要冒出火来,几个孩子还是一点感觉都没有找到。孩子们没有学戏的天赋。

“不如改学乐器吧,乐器种类多,想学啥就学啥。”王淑荣说。丈夫觉得妻子的话有道理,很快花了5000多元买回了多种乐器。海龙下肢瘫痪,以后要多锻炼上肢,就让他弹电子琴吧;前良、海波拿着笙爱不释手,就让他俩吹笙;文胜内向文静,学拉板胡;文娜和仪欣姐妹俩就当个“小琵琶女”吧!王宽夫妇决定,今后每年寒假、暑假都把孩子们接到郑州演练乐器。

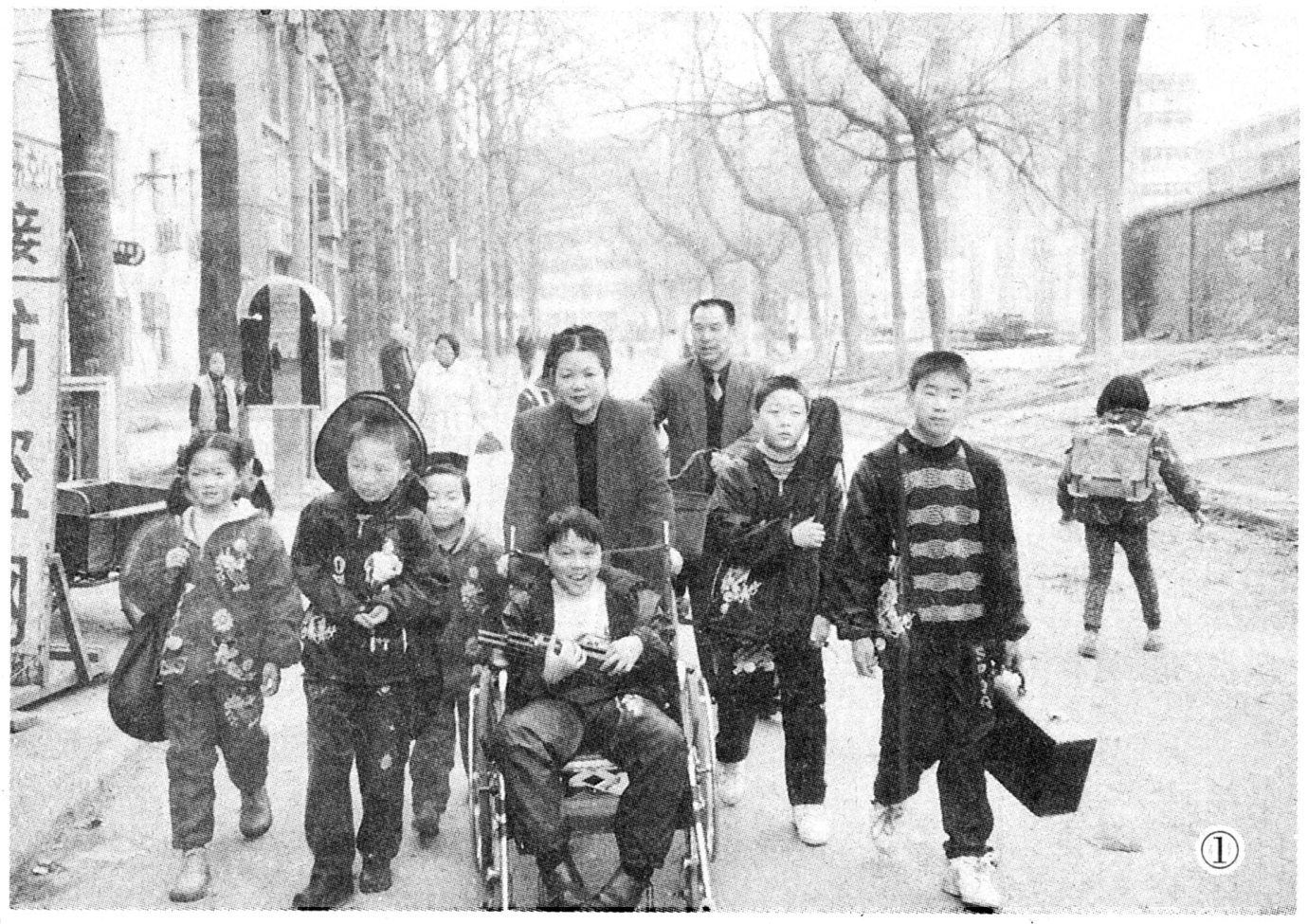

一个“小乐队”就这样组成了。王宽夫妇请来了自己的多位朋友担任孩子们的老师,所有的老师都是免费教学。孩子们对乐器表现出了极大的兴趣,勤学苦练,家里天天像开音乐会,各种乐器的声音此起彼伏。这下邻居们不愿意了,王宽夫妇合计了一下,决定到滨河公园去练习。每天天不亮,孩子们就自觉地起床了,爷爷奶奶带队,小家伙们扛着乐器,推着轮椅上的海龙,向附近的滨河公园浩浩荡荡出发了。为了练功,文胜的手指磨出了泡,两个“小琵琶女”的手指磨出了茧子,但没有谁叫过一声苦,更没有人打退堂鼓。刻苦的努力换来了可喜的成绩,仅仅1个多月,每个孩子都能演奏一两首简单的曲子了。

假期结束,孩子们就要回老家读书了。为了让他们继续学练乐器,王宽在老家给孩子们请了家庭教师:淮阳县城关小学的高枝梅老师,周口市豫剧团的李保正先生……这些老师或是王宽的学生,或是王宽的朋友,都是义务上课。

尽管有家庭教师在节假日上门辅导,王淑荣还是担心孩子们贪玩成性,每个月都要回家一次,亲自辅导检查。这还不够,她还要“电话授艺”。每个星期天的晚上,她都把电话打到一位亲戚家里,让5个孩子聚在那里汇报成绩。她要听听孩子们演奏乐器的声音,然后一一指导。“电话授艺”的结果是王淑荣家的电话费暴涨,由原来的每月100多元猛升到近千元。

与电话费同步提升的是孩子们的琴艺,半年的时间过去了,当寒假来临,孩子们第二次聚在郑州欢度2000年春节的时候,已经能够合奏5首曲子了。

茶楼“卖唱”,老艺术家泪洒戏里戏外

王宽的儿子王军已经下岗5年,下岗后卖过电影票、做过饭店的服务员;儿媳虽说在剧团有个正式工作,但单位不景气,每月400元的工资还不能按时发放,如今小两口结婚七八年了,还挤在一间20多平方米的房子里。王宽夫妇靠退休金生活,虽不宽裕,钱倒是够花,有时还能帮帮儿子。但是,由于几年前给海龙治病花了8万多元,如今又要管6个孩子吃的穿的,要供他们读书,家里的开销猛增,光学费每年就要3000多元,再加上生活费,王宽夫妇吃不消了。怎么办?二人决定寻找“生财之道”。

近两年来,郑州街头兴起一种戏曲茶楼,生意很好,戏曲演员每唱一段戏能挣上60元钱。王宽听说后心动了,决定到茶楼去唱戏挣钱。王淑荣坚决反对:“你是国家一级演员,在河南豫剧界怎么也算个名人,咋能到那种地方卖唱!再说,你患有冠心病和关节炎,就算我让你去,你这身体也不会答应!”

妻子一句话说得王宽眼圈红了,唉,作出这个决定,他心里比谁都难受啊!以他的资历、年龄和名望,怎么愿意到茶楼“卖唱”呢!然而,后来家里的“窟窿”越来越大,王淑荣不仅答应了丈夫,而且决定一起去茶楼唱戏。

2000年3月的一天晚上,王宽夫妇第一次走进了戏曲茶楼。王宽来了!花楼的老板慌忙迎接。要知道,王宽可是著名豫剧表演艺术家、国家一级演员,曾任郑州市豫剧团团长啊!这可是块金字招牌!

到茶楼献艺的人真是太多了,有不少年轻漂亮的女演员。王宽坚信,凭着自己扎实的艺术功底和出色的演技,肯定能成为茶楼里的“红人”。然而,他的“上台率”并不高,王淑荣就更惨了,点她戏的人很少,常常被“剃光头”。

去了几次后,王淑荣不愿再去了,一是挣不来钱,二是家里还有坐在轮椅上的外孙王海龙,她也脱不开身。于是,到茶楼唱戏挣钱的任务就落在王宽一个人身上。

钱真是太难挣了,王宽一个晚上只能唱上一两段戏,有些时候还会白泡时间,从晚上8点到第二天凌晨一两点钟,冷板凳一坐就是五六个小时。看到人家年轻漂亮的女演员一晚上能挣上几百元甚至上千元,王宽“眼红”了,自己一位堂堂的艺术家、国家一级演员,怎么会唱不过这些年轻人?然而现实就是这样尴尬,有时他等到凌晨一两点才有人点他一段戏。

2000年4月的一天晚上,王宽苦等别人点他的戏,一直到凌晨两点,客人几乎散尽,还是无人问津,他第一次被“剃了光头”。

王宽心情复杂地回到家里。妻子已经睡了,他感到心里闷得慌,毫无睡意,取出一瓶二锅头,“咕咚咕咚”喝了一半。醉了吧,醉了就再没有忧愁烦恼了。在茶楼的演员中,他资历最老、年龄最大,他级别最高、名声最响,然而,今天却没人点他的戏!茶楼“卖”已经让他放弃了一个艺术家坚守几十年的清高和尊严,如今竟然……泪水无声地从脸上滑落,他哭了,哭出了声!年少时练功受伤流血他没有哭过,在青藏高原上他没有哭过……今天,这到底怎么了!他怪自己不争气。不知什么时候,妻子已坐在他的身边。她从丈夫手中夺过剩下的半瓶酒,这是她第一次见到丈夫落泪……老夫老妻相对无语,只有酒气在静夜中弥漫。

第二天,王宽决定不去茶楼了,瞧瞧和自己同名望的艺术家,没有一个人到茶楼唱戏。妻子说:“不去就不去吧,好好休息几天。”当天晚上,他没有去茶楼,王淑荣炒了几个小菜,他喝着闷酒,一句话也不说,饭后早早上床睡觉了。但他怎么也睡不着,一遍又一遍地跟妻子算经济账,算着算着就叹起了气:“咱这几个退休金不够孩子们花啊!”老两口东一句西一句扯了半夜,刚刚进入梦乡,突然电话铃急促地响了起来:“王老师,您的一个单子,现在能来吗?”是茶楼的经理打来的。“好,我一会儿就到!”王宽立即披衣下床,飞身出门。

2000年暑假,孩子们第三次来到郑州。王宽夜里“卖唱”要到很晚才能回来,第二天起得很晚,照顾孩子们的生活、教孩子们学艺的任务就落到了王淑荣一个人肩上。她有心脏病和高血压,常常发作。2000年8月的一个上午,正在滨河公园练功,空中突然乌云密布,起风了,王淑荣急忙吩咐孩子们收拾乐器。在往家赶的路上,大雨落下来了,浇得每个人成了落汤鸡。回到家,王淑荣先给孩子们洗澡、换衣服,随后下厨烧姜汤,以防孩子们感冒。就在姜汤端到孩子们面前的时候,她感到一阵胸闷头晕,心脏病发作了,昏倒在地,懂事的海波急忙拿来速效救心丸给奶奶服下。此时,她被大雨淋湿的衣服还没来得及换下。

2001年2月的一天,大雪纷飞。深夜12点多,王宽拖着疲惫的身子从茶楼归来,心情非常好:今天运气还不错,一连被人点了3段,180块钱哪,已经十多天没有这样的“好运”了。他满心欢喜地一头倒在床上,很快进入梦乡。凌晨两点,茶楼打来电话:“王老师,有您一段戏。”王宽的膝关节炎很严重,夜里唱了几段戏感到腿都挪不动了,但现在有了单子,他忘记了疼痛:“好,我这就去!”下了床,眼睛困得实在睁不开,他用凉水洗一把脸,摇摇晃晃下楼了。路上,雪花漫天飞舞,寒风刺入肌骨,他一连打了好几个寒颤。路面太滑,自行车没法儿骑,他干脆推车步行,走着走着忽然脚下一滑,一个趔殂摔倒在地,爬起来,他拍拍身上的雪,继续前行。

王宽唱戏已经完全没有时间观念,随叫随到,有时客人兴致高,他甚至要熬上一个通宵。唱吧,唱得越多就挣得越多!他简直钻进“钱眼”里了,甚至在自己的名片背面印上了“开业志喜、婚嫁祝寿、生日宴会”等字样。他还主动找到广告公司的老板,说想拍广告,三五百元都愿意拍。

人们不知道他到底挣了多少钱,王宽自己也说不清楚挣多少钱才算知足。他已经年近60了,过几年就唱不动了,现在要抓住每一个机会,挣足了钱,才能养活6个孩子,才能供他们上大学。还有,他准备回家乡办个孤儿艺校,把那些吃不饱饭上不起学的孤儿全接到艺校,教他们一技之长,这是他和妻子最大的愿望……

2001年3月9日,王宽夫妇领着6个孩子走进了河南有线电视台的品牌栏目《戏里戏外》。戏里是功夫:二人唱得台下掌声雷动,孩子们合奏了一首《学习雷锋好榜样》;戏外是故事:二人抚养6个苦命孩子的故事感动了无数观众……

节目播出不久,记者走进了王宽的家。6个孩子合奏了一首又一首曲子,然后抢着对记者描述自己的梦想。

“我要当一个大老板,再不让爷爷去唱戏了!”海波说,“爷奶把我养大,我给爷奶养老。”

“我长大了要当歌星,挣了钱买一套别墅,把姥姥、姥爷接进去,让他们安度晚年。”坐在轮椅上的海龙说。

“我学会本领后,到爷爷奶奶的孤儿艺校去当老师!”袁前良说。

“我去学校教学生弹琵琶。”文娜接了一句。

“我也去!”7岁的仪欣声音脆脆的,抱着一把大大的琵琶。

只有文胜不爱说话,抱着板胡,眼睛里噙满泪水。

图片说明:

1、浩浩荡荡出发去学艺

2、王宽夫妇在滨河公园河堤上辅导6个孩子学艺

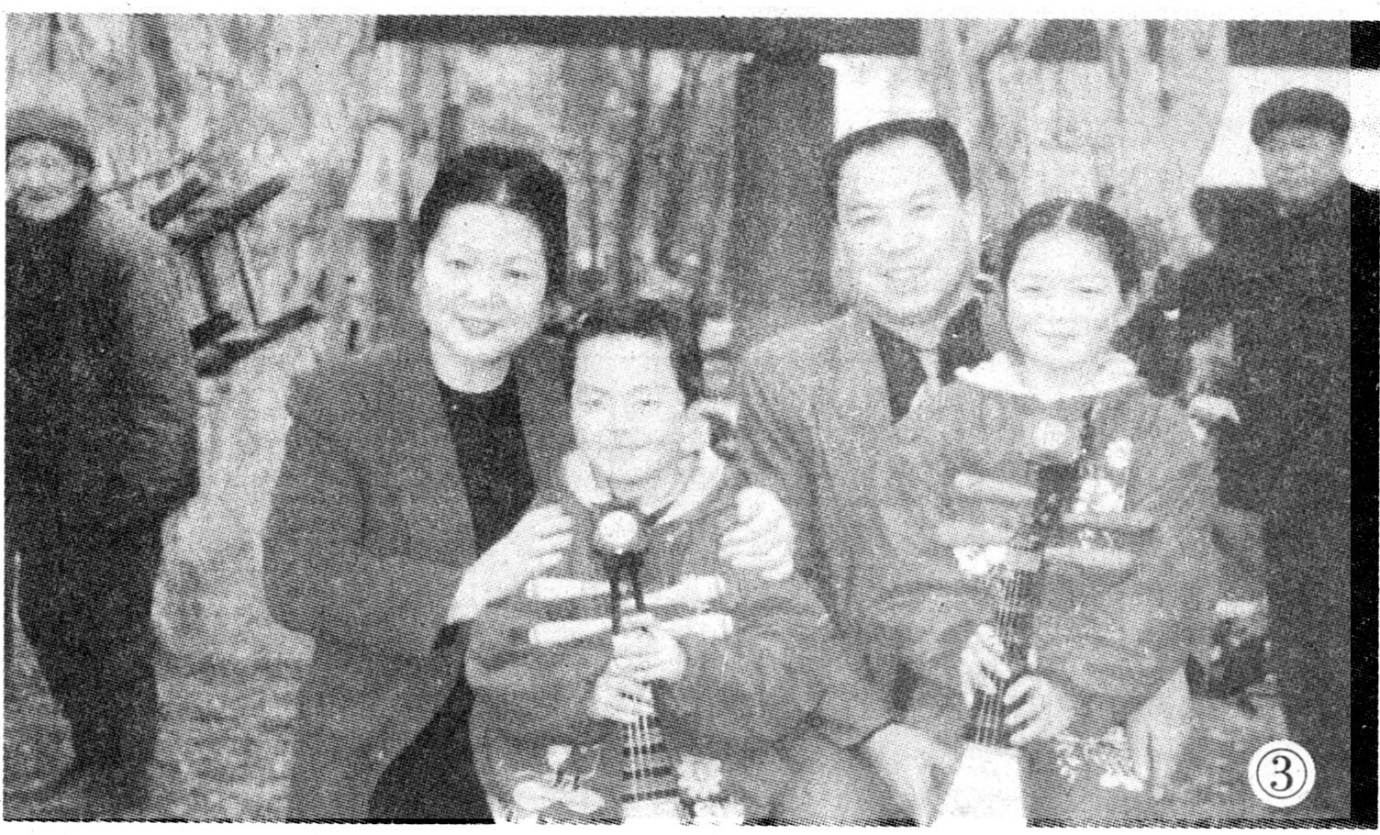

3、王宽夫妇与一对“小琵琶女”

(杨静涛 实习生 怀杰)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书