艰苦创业铸就辉煌与时俱进再谱新篇

——富平县交通局两个文明建设巡礼

随着党中央国务院西部大开发战略的实施,加之中国加入世贸组织的双重机遇,在中国,特别是在西部地区更是迎来了它高速发展的崭新阶段。

位于西北地区桥头堡阵地的陕西,人们有目共睹地注意到了这里日新月异的变化,一座座高楼大厦拔地而起,一条条铁路公路四通八达。现在当我们离开都市,前往乡间田野时,都会感到一种前所未有的豁亮和通达,随之又会发出一声感叹:现在的变化真快呀!就连城乡间的差距也在变小!

隆冬时节,当我们迎着关中大地碧绿的麦田和薄薄的雾纱走访富平县交通局时,这种感觉就更加强烈了……

出西安往北,通畅的大道,横跨的立交,使人们感受最深的就是交通的发达,宽阔笔直的公路上,各种车辆川流不息,风驰电掣驶过的客货车辆载着人们对幸福生活的希望,奔向那美好的目的地。

正是怀着这样一种对交通事业的关注之情,我们在未进入富平县时,已开始领略“经济要发展,交通必先行”的深刻内涵和无穷魅力了。

富平县在地理位置上连接秦晋,沟通关中,往北,是正在崛起的陕北化工能源基地,往南,则是经济快速发展的省会城市西安,其区位优势,地理优势十分突出。

富平同时又是一个农业大县,尽管县境内蕴藏了丰富的建材,山货及土特产资源,加之这里肥田沃土产出的优质农作物,但在过去交通十分滞后的年代里,这种资源优势不能转化成经济优势而让人们望洋兴叹!

近些年来,富平县委、县政府的领导们在认真地分析了当地的实际情况和仔细地研究了富平的发展战略后,把“要想富,先修路”的经济发展方向提到了议事日程上来,他们关注交通发展,加大投资力度,重视基础建设,使富平县的交通状况得到了较大的改观。

富平人通过几年来的奋斗,使县境内的城乡道路网四通八达,人货流畅。同时,富平人也从公路建设的发展中,越来越清楚地看到,公路和交通建设的好坏直接显示出地域经济的发展水平。路修得好,经济发展就快,路修得多,地域经济就会出现跳跃式的发展。

我们在富平县交通局采访时,局长兼党委书记王文学就告诉我们:“交通事业的发展与否,直接反映出一个地区的经济发展水平,只有交通发展了,经济才能腾飞,反过来,经济好了,又促进了交通事业的发展。富平县这些年交通事业的蓬勃发展,就充分的证明了这一点。”

说的好,王文学干交通这个行当多年,深知交通事业与经济水平之间的相互关系。他热爱交通事业,投身交通事业,或许就是他立志报效家乡父老,忠实实践“三个代表”思想的具体实践吧!

下面就让我们走进王文学和富平的交通事业……

上篇:创业之路

王文学局长在一次讲话中说:“我们党的宗旨是全心全意为人民服务,今天我们的路是否修好养好了,征费任务是否完成了,各单位的工作是否做好了,每个领导所主管的工作是否搞好了,也同样是为人民服务。工作方案不错,说的再好,落实不了,给人民空许愿,纸上谈兵,等于欺骗群众,漠视群众利益,这是党性不纯的表现。”这一番话透视出了王文学把抓落实,办实事上升到政治的高度责任感上来的精神境界,而正是这种精神,使他任局长以来,实实在在地为富平县的交通事业做出了应有的贡献。

让我们先来回顾一下富平过去交通的状况:

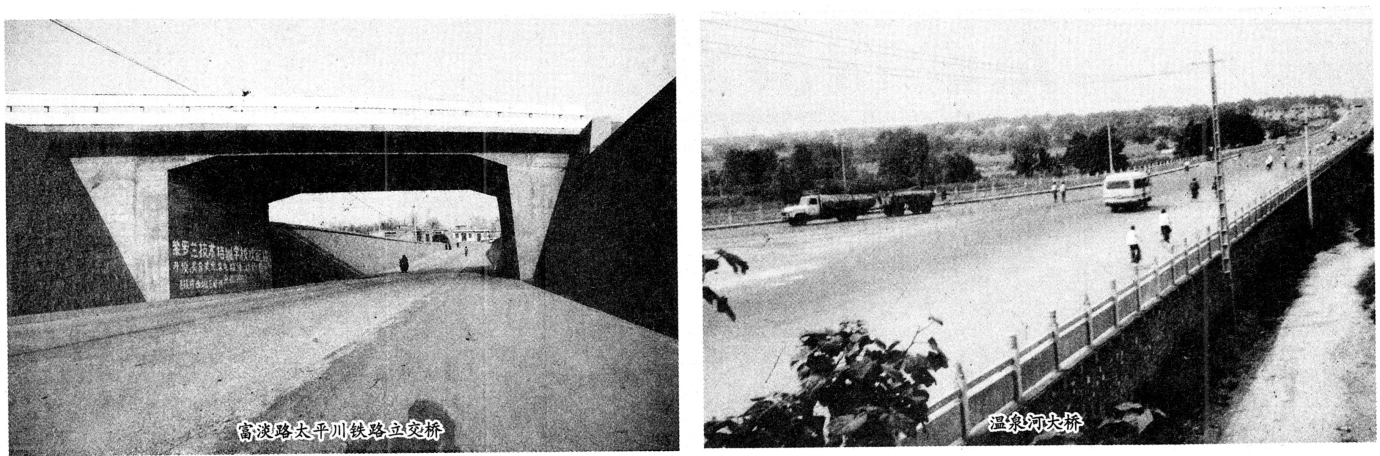

富平县地理位置连接秦晋,沟通关中各市县,又是关中与陕北的咽喉之地,按理说,其道路建设和交通事业应该是不错的。然而,由于历史的原因,却恰恰相反。在1949年以前,全县总共只有三条公路,长不过80公里,而且还是“晴天一身土,雨天一身泥”的土路。建国后随着人民政府逐年的改造和普修,路面等级有所提高,公路建设有了一定的发展,先后建成了石川河T型钢筋混凝土大桥,温泉河20.7延米的单孔微弯板梁桥等一批桥梁,并对富淡路、富雷路、旧曹,由老公路铺筑成沥青路或对原炉渣路面改铺砂石路,至1992年,县境、国、省、县、乡、村五级公路总里程达到1000多公里,比解放前增长了10余倍。

然而,比起其它地区的发展,富平县的交通事业仍相对滞后,就连作为全县76万人口的政治、经济、文化中心的县城,仍如一个封闭落后的孤城,北面是河流,南面是铁路,东面没出路,西面是泥坑,唯一的一条主干道还是围着老城转,曲曲弯弯,坑坑洼洼,每逢雨雪天气,不是交通堵塞,就是事故迭出,严重地阻碍了经济的发展。

这就是1992年王文学被任命为富平县交通局党委书记、局长时的富平公路及交通事业的窘境。

从一个镇党委书记的岗位到局长的职务,并没有多少幸运和欢乐的感觉,而是感到了肩上担子和工作压力的沉重。

王文学是个实在人,他上任后,既没有轰轰烈烈的慷慨之词,也没有风风火火的烧几把火。而是一头扎进了基层,他走大街,穿小巷,体民情,察地形,几个月时间,他和专家及技术人员跑遍了富平的沟沟嵌嵌,山山水水,他用自己无言的行动和智慧的心血,经反复调研,论证,最后终于形成了以省国道为主骨架,以县城为中心,五级公路并联的《富平公路建设三、五、八年养建规划》,并提出了“养建并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路建设方针。

这一宏伟的蓝图和工作方针预示着富平县交通事业的发展迎来了自己的春天,也拉开了富平公路建设大打翻身仗的帷幕。

王文学曾引用马克思的一句名言:“一个实际行动比一打纲领更重要。”并说:“只有把说好和做好结合起来,言行一致,言必信,行必果,才能真正体现出我们整体工作的水平。”

由此而言,王文学任局长后的工作指导思想就是“抓落实,办实事!”再加上王文学还有一种敢为人先的创新精神和勇于吃苦的奉献精神,这些都构成了王文学之所以成功的人格力量。

富平是一个农业大县,财政穷县,修路要钱,钱从何来?

王文学大胆借鉴外地经验,采取国家补助一点,上级争取一点,银行借贷一点,社会自筹一点的办法,先后融资1600多万元,使得该县的温泉河大桥这个投资规模最大,工程质量要求最严的项目得以如期实施。它的开工建设,牵动着社会的方方面面,协调关系,落实资金,使得局长王文学的工作量远远超过了平常。在那些紧张的日子里,他几乎没有正常的休息时间,加班加点成了家常便饭,资金不到位,他还要和县上主管领导三番五次跑西安,上渭南,行色匆匆,忙忙碌碌。对大桥的工程质量、进度、安全都挂在心上。在大桥施工的关键时刻,他和主管施工的副局长及工程技术人员昼夜坚守在工地,尽职尽责,确保了大桥的质量。

1994年,富平县投资1000余万元修筑了城南铁路立交桥,铺设了桥南路,同时又拓宽了城西的关圣路,城北的北新路,城东的富渭路,历时不到三年时间,彻底解决了县城四门不畅的问题。使富平的公路落后面貌得到了初步改善。

“九五”期间,富平县又投资4000余万元,完成了西禹公路富平段21公里的二级公路升级改造,技术标准达到部颁GBM标准,使这条公路成为了渭北高原上的一道风景线。

进入新世纪,随着西部大开发战略的实施,王文学又和他的富平交通人策马扬鞭,加快了公路建设的步伐。

投资1750万,长达17公里的富觅三级公路水泥混凝土路面改建正在紧张的施工中,他们以高等级公路施工的标准,力争在明年4月优质高速地建好这条样板公路,以后每年实施一条主干路水泥路面改建,至“十五”末期,使公路通行能力显著提高。

他们已无任何干扰,顺利地完成了闫禹高速公路富平段的勘界工作,得到了省交通厅领导的充分肯定,以优良的施工环境迎接富平县境内第一条高速公路的诞生。

总长为16.5公里的三段富觅公路,总投资1750万元,目前已开工,按高标准进行建设,力争明年4月底完工。

在县委、县政府的亲自领导支持下,他们又争取到了渭富公路2500万的国债投资,准备冬季开工,明年竣工并通车。这一项目的争取,填补了渭南地区国债项目投资的空白。

省道106线城南段5.14公里,投资2500万的工程也正在抓紧前期的施工准备,争取年内开工建设。

在面临新世纪和西部大开发的机遇和挑战面前,王文学又和他的富平交通人制定出了《富平公路交通2001年、2003年到“十五”时期及2015年远景目标规划》,一步接一步,一环扣一环,实现了富平公路交通从无到有,从发展到壮大,从壮大到繁荣的历史性跨越。用王文学自己的话讲:“完成创业阶段的目标,我们今后的路还长,只有谋发展,图进取,才能谱写出富平交通事业的新篇章。”

中篇:成就辉煌

富平县交通事业有了长足的发展,这里融进了多少交通人的心血和汗水,他们是靠着什么样的一种信念去创造了这份辉煌的?这里我们仍可以用王文学的一段话:“组织既然安排我们从事交通工作,这是党对我们的信任,对我们的期望,也是我们自己的光荣和心愿。因此,一从事这项工作,就要有一种光荣感,责任感,要有‘为官一任,做出政绩,稳定大局’的志向,多做一些‘前人栽树,后人乘凉’的扎实工作,要把对党负责与对人民群众负责相统一,创造性地完成好每一项工作任务,这是责任,也是义务,每个人都不推卸。”正是这样的一种忠诚,正是这样的一种责任,驱使富平交通人在交通事业的这个神圣领域里拼搏奉献,造福社会。

从1992年王文学被任命为交通局党委书记、局长至今,已走过了近10年的创业路程,这期间,他带领交通人一举完成投资过亿元的修建改造公路300余公里,彻底打通县际公路,使32个乡镇乡乡通油路,较高等级的公路也从无到有发展到56公里,县境内的通车里程由解放前的80多公里发展到1230.3公里,黑色路面425公里,是改革开放前的7.8倍,全县98%的行政村都有公路连接,公路完成的客货运量占全县客货运量的93%,交通基础设施也有了巨大的变化,局办公大楼,家属楼,交通宾馆,客运服务总站大楼,显示了交通事业充满活力的景象。

交通事业创造的辉煌还表现在他们自身实力增强和壮大方面。自1992年以来,相继购买了搅拌机、摊铺机、洒铺机、装载机等,使施工队伍的设备满足了工程质量和工程建设的需求。

在富平,“要想富,先修路”已成为上至县委、县政府,下至普通百姓的一种共识。过去,“要我修路,”成了今天的“我要修路,”伴随着这种观念上的变化,富平县的交通事业出现了前所未有的飞速发展。全县出现了乡镇,村社主动和县上联系,寻求技术指导,希望得到政府支持修路的新局面。

“群众有了积极性,咱管交通的,干交通的就要顺民意,干民事。”王文学就是这样想的,也是这样干的,他针对这种变化及时向县政府提出了坚持“统一规划,多轮驱动”的设想,他的这一创新很快得到了县委、县政府的支持。之后,王文学带领工程技术人员集中时间对全县乡村主干道逐条勘察,重新规划。在实现了乡乡通油路后,又制定了村村通油路规划。他就是这样不断的为自己提出更高的要求,完全把自己融入到了富平县的交通事业中去,实践着自己“为党和人民利益而奋斗”的诺言。

公路发展快了,交通事业发达了,富平县的经济被刺激地也发展快了起来,现在富平县不仅县境内公路四通八达,而且他们还连接铜川,勾通蒲城、耀县、渭南、闫良等相邻市、县、区的县级公路基本打通,“三纵三横林带”的沟通南北、贯通东西的公路网格局已经形成。

在做好公路养建工作的同时,王文学还十分注重交通管理上水平,上档次。

交通管理作为行政执法工作的一个方面,他直接反映出这个部门人员素质和整体形象的水平。王文学将“强化交通依法管理,增强队伍法制观念,提高依法执法水平,确保交通运输秩序”作为从严管理的突破口,靠建立和健全各项管理制度和加强人员素质水平,使交通管理工作步入了健康发展的正确轨道。

他们首先组织本系统干部学习县人大做出的《关于在县级行政、审判、检查机关实行部门执法责任制的决定》,在统一认识和进一步明确了交通行业管理执法任务的基础上,还组织制定了《富平县交通局执法责任制实施意见》,成立了局执法领导小组和错案责任追究小组,所属单位都相应成立了以正职为组长的执法小组,并结合行业执法范围标准,列出交通法律法规13条,打印成册,人手一份。从制度落实和领导组织落实都得到了保证。

在执法人员素质培养和提高上,王文学多次引用古人的一句话:“其身正,不令而行;其德隆,不言而诚。”他首先严格要求自己,其次是局领导班子一班人,然后是每一位执法人员。要求每个人都做一名高尚情操和优秀品行的人。在他的影响和带动下,富平县交通系统的执法形象得到了社会和群众的普遍欢迎。

一份耕耘,一份收获……

王文学用自己对党和人民负责的态度,在富平县的交通事业发展中倾注了大量的心血和汗水,为当地的经济发展做出了应有的贡献,他连年被县委、县政府授予“先进工作者”、“优秀公务员”称号,被市委、市政府,军分区授予“双拥先进工作者”荣誉称号,并被评为陕西省“新华社十大新闻人物”之一,当选市首届党代会代表,被市委、市政府授予“公路建设二级网化环境保障先进个人”。他所领导的县交通局1998年获得了“市级文明单位”称号。县交通运输管理所也被省运管局授予“创佳评差最佳单位”、“七化六统一达标单位”、“3·17见义勇为英雄群体”,被通报表彰。王文学和交通局的事迹曾在《人民日报》、《陕西日报》、《陕西工人报》、《民声报》等多家媒体向社会公众做了宣传报道。

下篇:奉献社会

富平县交通局在局长王文学的带领下,这些年来在道路养建和交通管理方面取得了引人注目的业绩。在精神文明建设方面,王文学讲:“两个任务一起下,两个目标一起订,两个成果一起要”以此为工作出发点,并注重结合不同时期的工作重

点,开展了形式多样的创建活动,收到了较好的效果。是的,几年来,富平县交通局在双拥共建,山区扶贫,解决退休职工养老保险等问题上向社会奉献了爱心,不仅丰富了企业文化,而且也对社会稳定做出了自己的贡献。

王文学曾讲:“一个合格的领导者,首先应该是一个有高尚情操和优秀品行的人。做官先做人,做人是第一位的。我们所处的地位和担负的责任,决定了加强个人品德修养十分重要。加强个人品德修养要用科学的理论武装头脑,树立正确的人生观、世界观和价值观;要以高尚的情操与人处事,不损人利己,实事求是,忠诚老实,艰苦朴素,要当人民公仆,勤政为民,廉洁奉公,全心全意为人民服务”。

在他的影响下,局领导一班人积极教育和引导职工队伍向健康方向发展,不断提高职工队伍的综合素质。他们通过开展丰富多彩的文化活动,努力营造一种向上,向善,向美的企业文化氛围,使精神文明建设达到了一个较高的层次,使整个交通局的整体形象得到了整合和提升。

在企业的管理中,他们通过开展“创佳评差”文明窗口的建设活动,开展了“我为路徽添光彩”、“优秀运管员”、“优秀道工”的争创活动,使全局广大干部职工在创优评先中找准目标,激励他们岗位立功,创优争先,使企业的硬性管理,逐步软性化,人性化,收到了较好的效果。

王文学局长还十分重视和支持工会工作,落实全心全意依靠职工办企业的方针,连年来获得县工会颁发的“支持工会工作先进个人”和“支持工会工作优秀领导”证书,他上任以来,千方百计支持工会建设和工会事业,以解决职工的后顾之忧,支持工会举办各类文化体育公益活动,用情暖人心,用爱留人心,企业的向心力,凝聚力有了较大地提高和巩固。

县第二运输公司破产后,王文学看着许多退休职工生活无着落,很是揪心,在他与有关部门协调后,交通局承担了85名退休职工的养老基金的缴纳义务。这85名退休职工中年龄最大的已达88岁,其中80岁以上的老职工就有16名。当他们得知交通局主动解决了他们的后顾之忧,晚年生活有了着落之后,便自发地组织起来,又是放鞭炮,又是送感谢信,以表达他们对交通局的感激之情。县一运司破产后,交通局又将100多职工纳入社会养老统筹范围,稳定了这些下岗职工的生活,为保一方平安维护安定团结局面做出了贡献。

富平县交通局从1997年开始在白庙乡的南沟村开展了扶贫工作,几年来他们坚持“扶力、扶老、扶智”的指导方针,仅4年时间就使这个山岭纵横,沟壑交错,群众吃粮,烧煤全凭涉水过河,肩挑人背的贫困村步入脱贫致富的快车道。交通局在扶贫之初,首先挤出3.6万元为村民拓宽了宽6米,长3.5公里的泥结石公路和干河小桥,打通了南沟村与外界的联系,村民们自发立碑,称这条路为“致富路”。为了“扶智”的落实,交通局广大干部职工纷纷捐钱捐物,投资8000元帮助村上改建小学。四年来,他们还坚持每年2—3次向20多户孤寡老人伸出援助之手,累计送去现金、面粉、食油、衣物等价值达1万余元。

今日的南沟村人年均收入由不足400元增加到880元,126户人家有111户彻底脱贫,村里盖起了楼房,村民们购置了拖拉机,安装了电话,添置了电视,村风村貌焕然一新。

“关心支持国防事业,积极参与双拥活动”,王文学在构筑军民共建活动中也倾注了心血。1996年,军委和兰州军区组织军事大检阅,按组织安排,王文学负责保障富平县境内的公路交通畅通。当时他带病参加了水毁公路的抢修,夜以继日,不辞辛苦,终于圆满地完成了任务。王文学还在安置专业退伍军人方面不讲条件,几年来,富平县交通系统累计安置了复退军人达69名。

在温泉河大桥施工中,在公路建设中,驻富部队也不忘支援地方建设的义务,出动官兵,机械设备,运输车辆,为地方的交通事业做出了贡献!

面对新世纪和西部大开发的双重机遇和挑战,王文学和他的富平交通人又以强烈的事业心和时不待我的紧迫感,自加压力,奋发图强,去谱写富平交通建设的新篇章!

成达 李娅

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书