职工摄影

第八十期 编辑:柳影

“跪相”杂议

牛黄

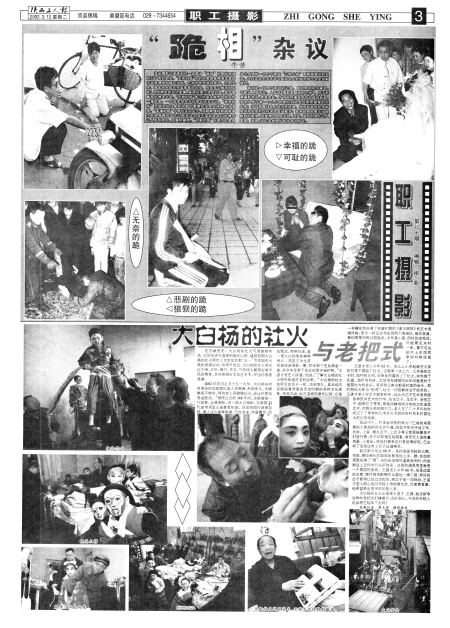

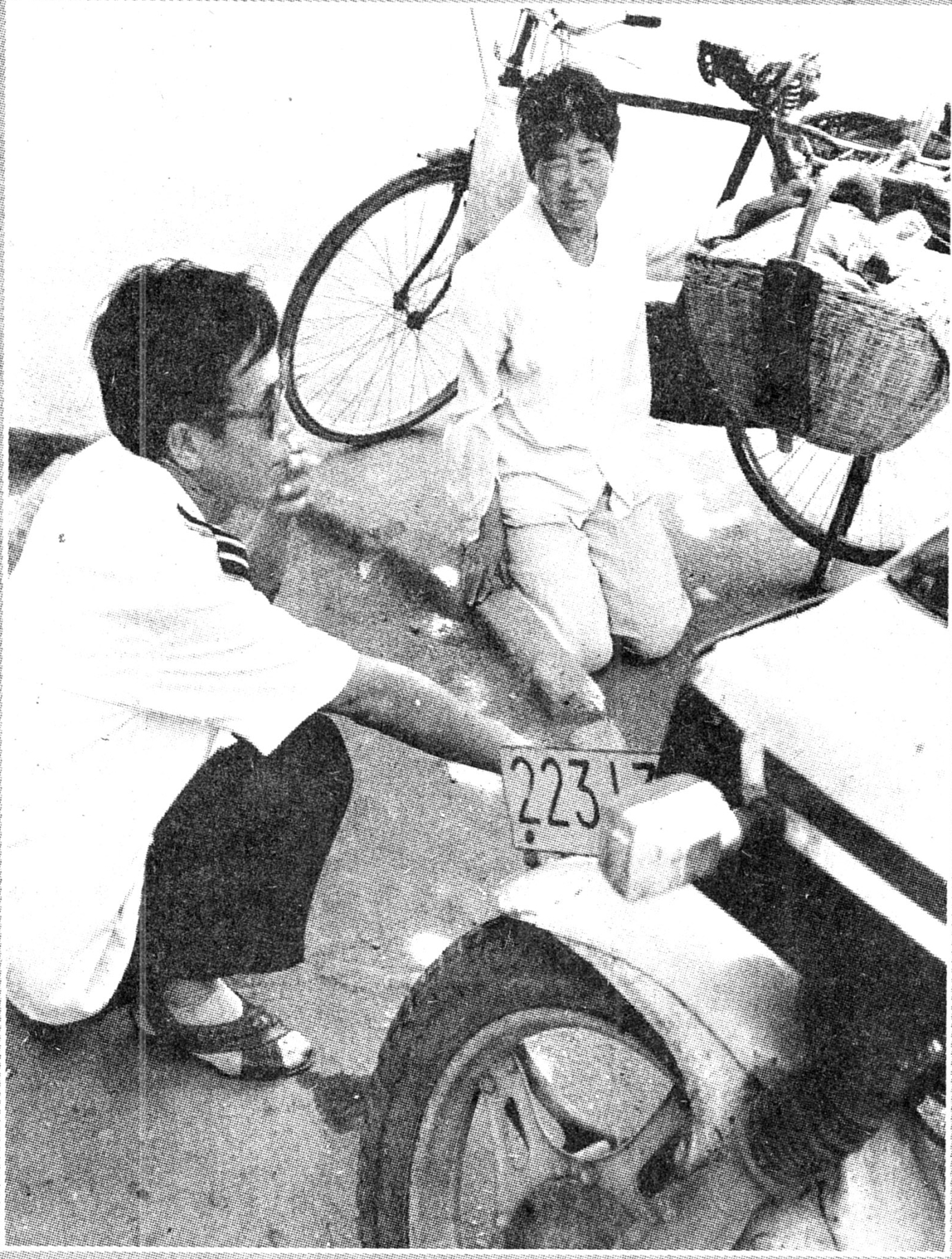

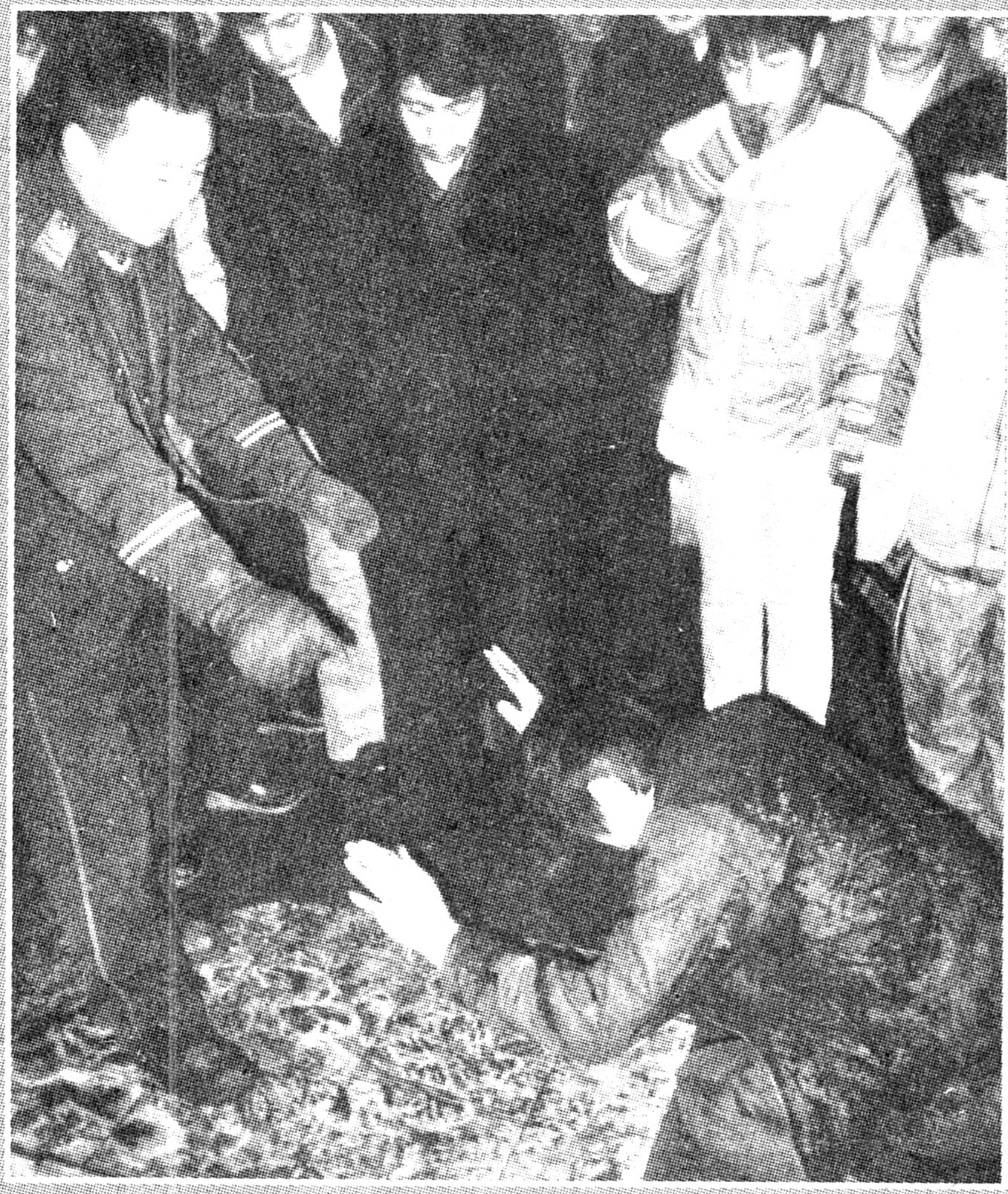

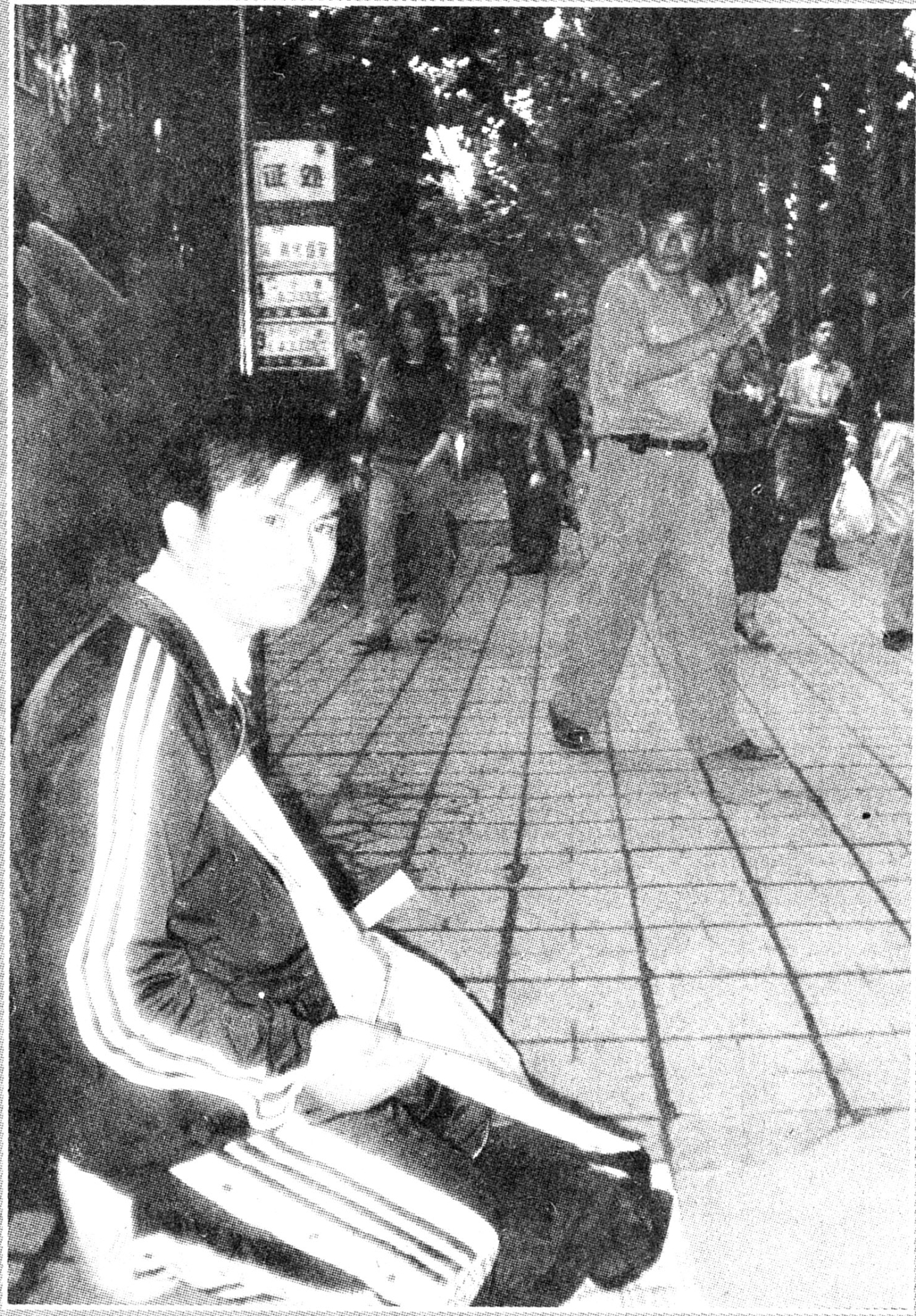

我省摄影记者高利的一组题为“跪相”的照片深深吸引了我的目光。“无奈的跪”中的叼着烟卷神情淡漠的市容管理员和跪在当街、乞求市管员高拾责手、无助无奈、满含泪水的农村卖葡萄的妇女,形成多么强烈的反差!人物神态抓拍之准确、画面构图之恰到好处,真好像画家的神来之笔。“悲剧的跪”展示的是大城市中常见的一幅街景,一位因家贫失学的青年正在乞讨。“狼狈的跪”把狼狈的小偷和执勤的警察的关系交待得十分清楚。“幸福的跪”中那位笑回大开、双眼眯缝的新郎跪着为新娘穿鞋的动作以及旁边忍俊不禁的亲们的神态让人感到欢乐、风趣和幽默。“可耻的跪”中揭示的是身为公务员的一各小干部在“三陪小姐”面前暴露出的丑态,大约这位先生在学习可座谈会上的发信绝不会是这副德性。

高利是一位忠于职守的记者,他以照相机为画笔,勾勒出人间面态。人常说“摄影是瞬间的艺术”。对于新闻摄影来说,更是如此。为了及时捕捉到有价值的新闻,我曾见他手拿一个小小的傻瓜相机走在熙熙攘壤的东大街;为了揭露社会上的丑恶现象,他曾冒着危险身临现场抢拍而后以托词机智地躲开;高利的照片展示出他鲜明的爱憎,这爱憎与人民共鸣,因此,高利的照片让人爱看。我想,这正是他照片的生命力所在。

△无奈的跪

狼狈的跪

悲剧的跪

幸福的跪

可耻的跪

大白杨的社火

与老把式

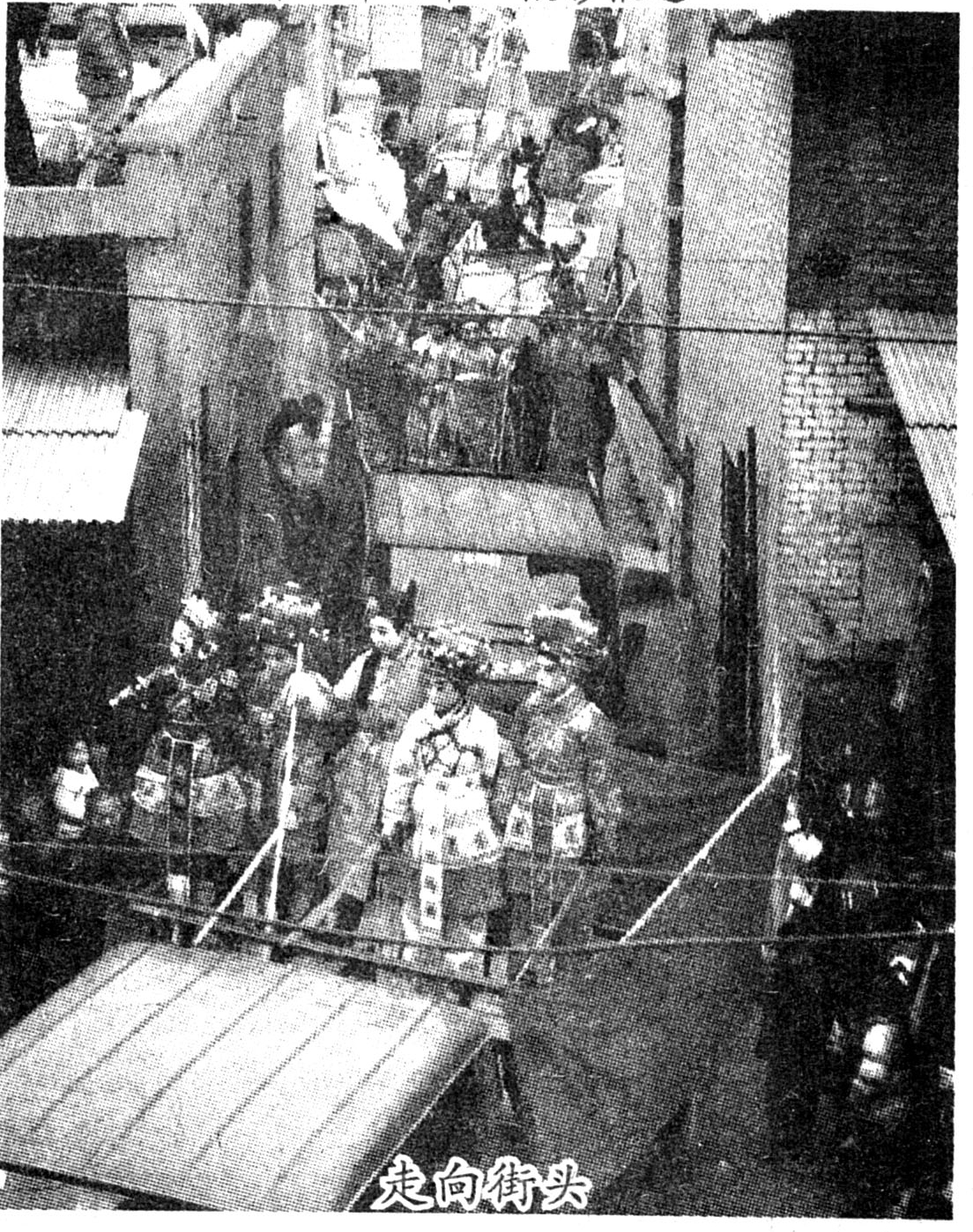

在古城西安,大白杨的社火可谓赫赫有名。它的历史可追溯到唐代以前。建国初期大白杨的社火两次上京参加首都“五一”节和国庆大典的表演活动,改革开放后,大白杨的社火再次以干净、玄妙、精巧、多变、气势庞大赢得古城市民的赞赏,多次亮相古文化艺术节,并出访香港表演。

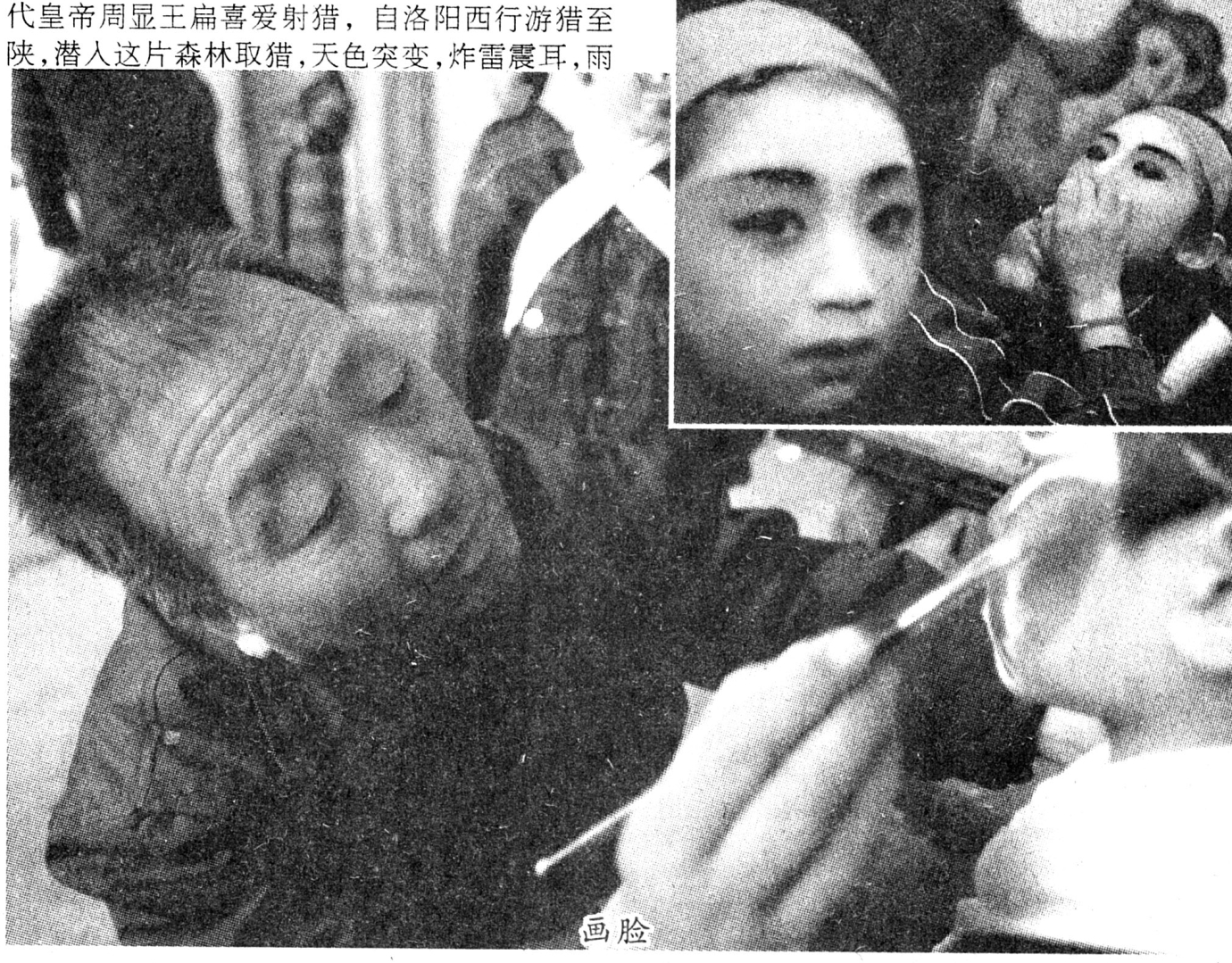

2002年农历正月十五一大早,大白杨东村村委会的后院里已是人声鼎沸,热闹非凡。光瞧瞧是不够的,得和老人再聊聊社火,会让你更加受益匪浅。“相传公元前368年间,这里曾是一片寂林,丛林南际,有一偌大白杨树,东周第22代皇帝周显王扁喜爱射猎,自洛阳西行游猎至陕,潜入这片森林取猎,天色突变,炸雷震耳,雨如瓢泼,难辨归途,是一偌大白杨使其辨得南北。周显王为念其射猎迷途得救一事,即令部下在此修庙一座,并令卒役若干在此定居守庙护树。”王湛才老艺人讲道。他说:“了解大白杨的社火得先知道村名的由来。”大白杨的社火如同它的名子一样,历史悠久,其活动内容隐涵着我国各历史时期的多种文化现象,考其内涵,远可追溯到唐代以前,它是一种模拟和沿袭了初唐时期的《秦王破阵》的艺术表演风格。至今一村还分为东西两个表演队,每次表演,都似两军对阵以较胜负。今年是小耍,西村改成唱戏,只能看见东村一家,看不见也拍不上东西两家的对阵场面

王湛才老人今年62岁,他从上小学起就在父亲的引导下耍起了社火,记得第一次上六、七米高的芯子时,他吓的大哭,后来反而喜欢上了社火,并热衷于此道,他听爷爷讲,太祖爷在清朝同治年间就是村子里耍社火的会头,爷爷和父亲也都是村里的会头,那时把社火称为“射虎”,社火一词是解放后开始用的。王湛才老人对芯子颇有研究,他认为芯子艺术是我国各种民间艺术的升华,如龙芯子、马芯子、杂技芯子、船轿芯子等等,都是动静相结合的纯立体造型艺术,对群众颇具吸引力。老人花了二十多年的时间记下了厚厚的几本社火方面的资料和本村耍社火的记录档案。

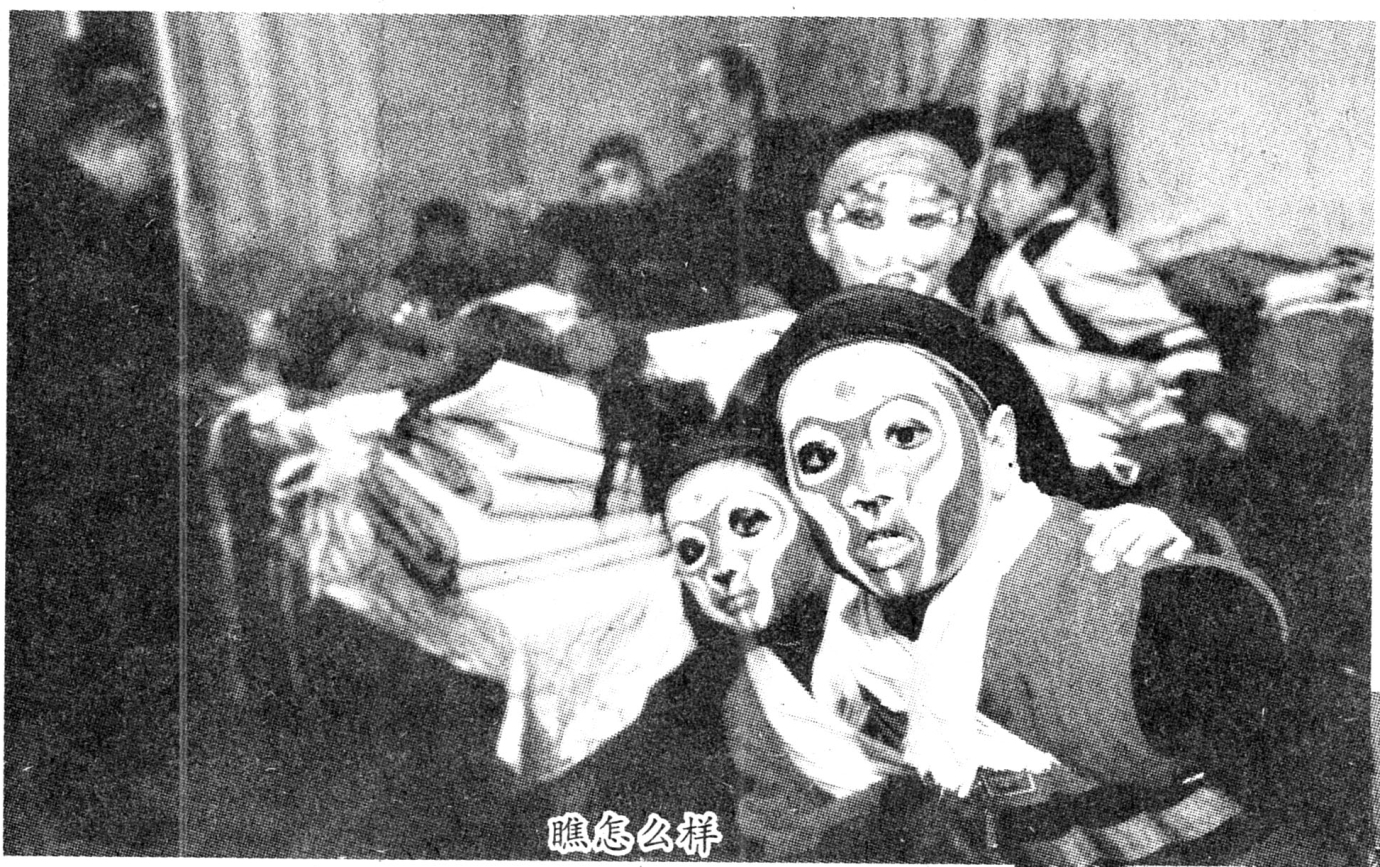

临近中午,村委会后院的铁大门已被前来观看的人群抱围得水泄不通,院里井然有序地工作、化妆、上装、捆扎芯子、上芯子等又都围绕着孩子们进行着,孩子们却相互戏耍着,旁若无人地吃着鸡蛋、小食品,在他们看来这只是觉得好玩,已忘却了后面还有上芯子这道难关。

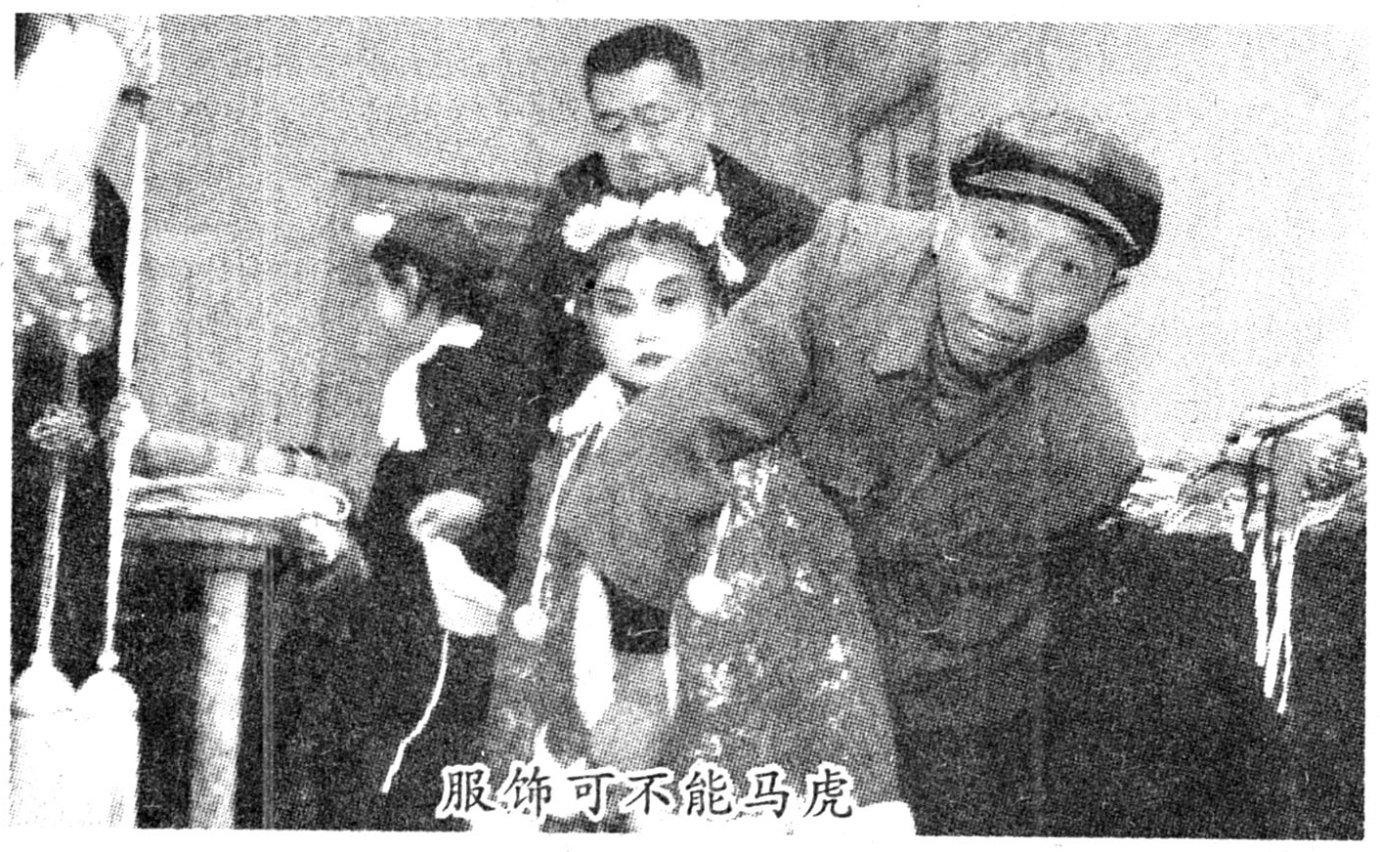

赵志新今年近60岁,是村里画花脸的大腕,花脸、猴脸难化的面部妆都得他上手。瞧,在他的周围站满了“猴”。当你走进服饰道具房间时,你会被这上百件的行头所惊呆,这里的道具简直就是一个剧团的家底。王磊老人今年66岁,他是这里的主管,哪件服饰配哪件兵器他一清二楚,穿好的芯子都得让他过目把关。绑芯子是一项细活,王湛才老人细心地向年轻人传授着技艺,反复察看着,他希望带出更多的年轻人来。

大白杨的社火正是像王湛才、王磊、赵志新等这样的老把式们撑着它,他们担心,今后的年轻人还会将它延续下去吗?

本报记者 郭玉军 摄影报道

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书