本版导读

沱沱河人物

这一次上青藏线,我在沱沱河呆了两天,住了三夜。沱沱河有铁一局青藏线的“战地指挥所”。沱沱河的风物美,沱沱河的故事多,这故事的编织者,多是铁一局的“燎”哥们。

“战地医院”的老宋

老宋是“战地医院”的院长。我一到沱沱河,就和老宋交上了朋友。老宋告诉我,青藏线上有两个第一,“施工第一,职工的生命安全第一”,铁道部的领导要求,青藏线完工的时候,要“一个都不能少”。为此,局里抽调了一流的医疗设备和一流的医护人员到一线,医护人员实行的是跟班制,工程延伸到哪里,医护人员就服务到哪里。对施工人员的工前、工中、工后全面体检,是“战地医院”的日常工作之一。我到沱沱河“指挥所”的时候,老宋正在组织医护人员对各工点的施工人员进行巡回体检。老宋说,“战地医院”要用无微不至的关怀换取“前沿阵地上攻无不克的战斗力”。老宋人缘好,不论大小人,他都说得来、玩得来。工地上的同志说老宋,不但送医送药,打打小麻将,老还给大伙“送钱”哩!

生活车上的老张

在沱沱河,工地食堂的老侯告诉我,生活保障车是工地的生命车。因此,我下山的时候,一定要坐一回“生活保障车”。生活车基本上三天一个来回,把工地需要的生活物资源源不断地送上山来。这一次,生活车在路上颠簸了16个小时,塞了三次车。司机老张感冒好几天,一路头疼,到晚上才吃上第一餐饭。下山后稍休整,能睡上四五个小时的觉,又得赶紧采购山上要用的物品,第二天再上山来。老张对如此紧张的工作毫无怨言,他说咱就吃的这份饭,尽好这一份责任是应该的。

三个故事芯子

这是三个故事芯子,他们都是三十几岁。

闵拥军,红脸膛,近视,“老游击队员”。他说,对他来说,青藏线上没有太难的活,太难的都在别处干过了。修铁路13年,架桥十几座,平陆大桥和咸阳斜拉桥是他一生的骄傲。“爱干活,别的事情不爱琢磨”,爱读书,好事不少。“修桥补路,积福行善”,算卦都是好卦。

郭凯,铁路世家出身,走的地方也不少,干的都是优良工程。家里的困难很多,既然顾不上,就不再想了。到青藏线上来,很愉快。脸晒得黑红黑红,一穿上藏袍,十足一个藏胞。

王笑天,三十一岁就当了总工程师。上青藏线,三个月体重减了27斤,仍然可以仰天大笑。也是的,能站到昆仑山上的,都是得道的“真人”,不笑天,还笑甚?

沱沱河的人物都有精彩的故事,像杜厚堤、薛志新、曹信林、王小军、杨建民、王永江、孙书深、孙义、刘江涛,我还准备深入采访他们哩。

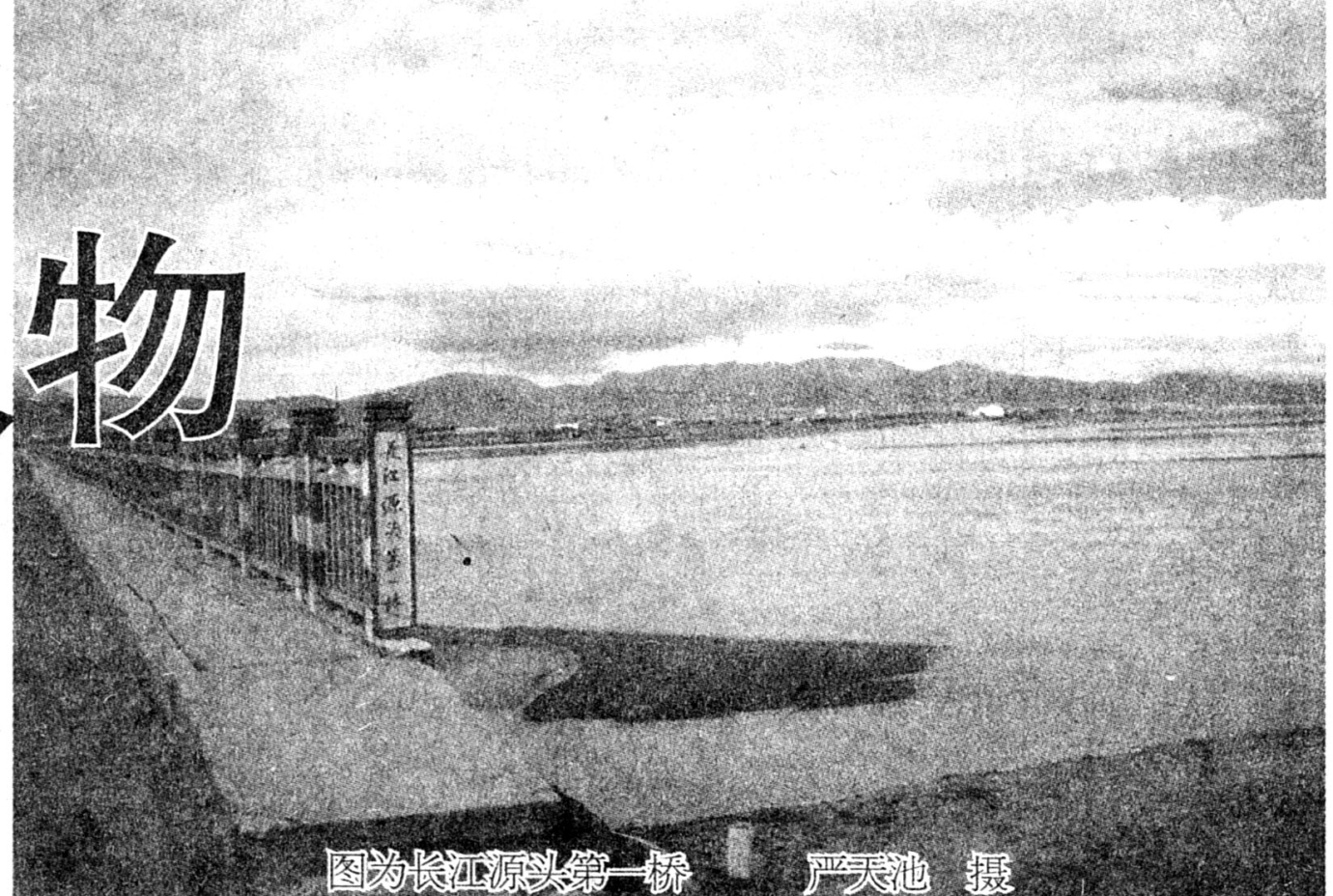

噢,我忘了告诉大家,沱沱河是长江头,它发源于唐古拉山的主峰格拉丹冬雪山西南的冰川丛中。那里的冰川和雪山,在高原充足的日照下,融化成长江最初的源泉。再向下,就成了我们眼前的沱沱河。青藏铁路还要在沱沱河上建一座1386米长的特大铁路桥,这才是真正的“万里长江第一桥”。

本报记者 严天池

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书