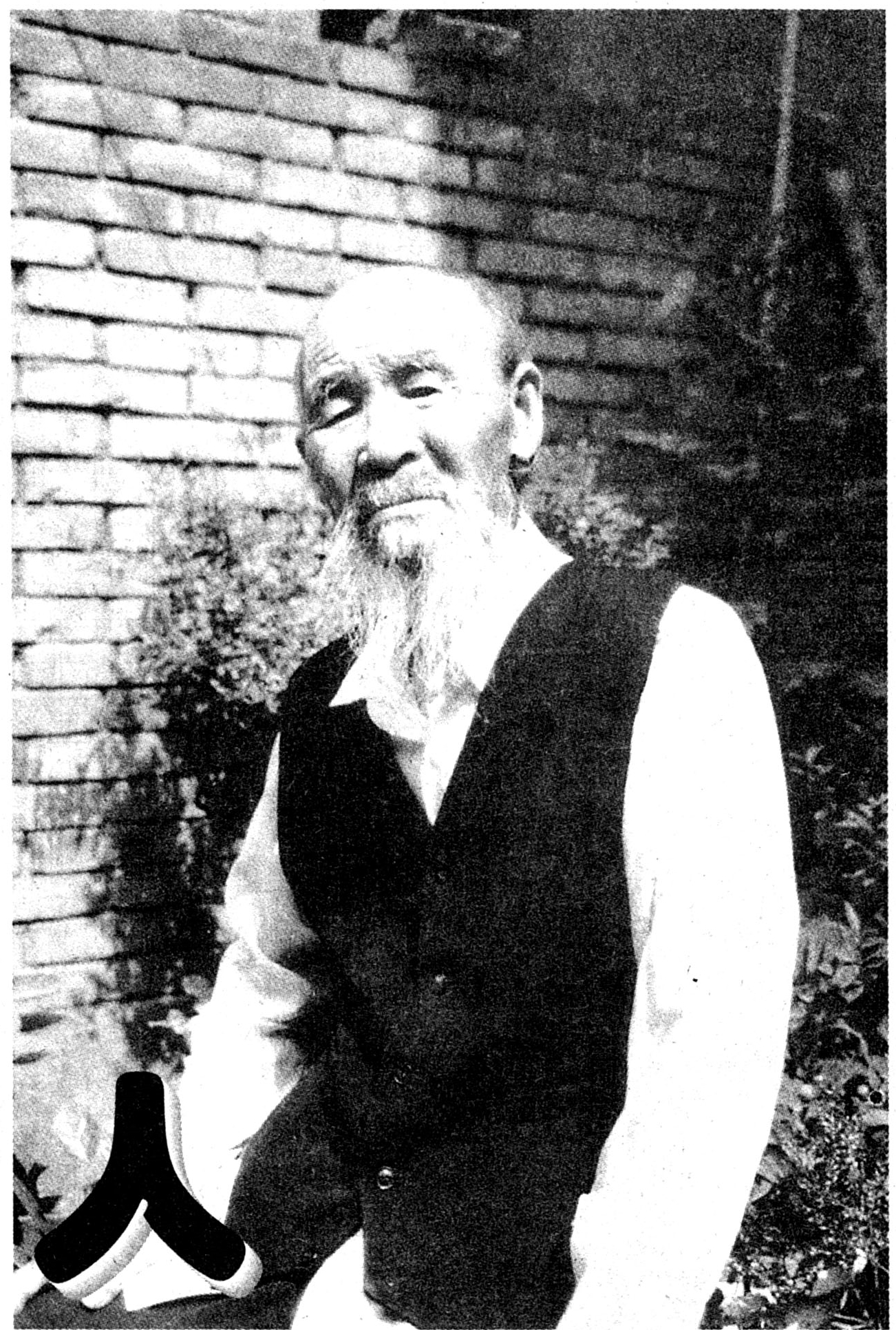

考古界的百岁老人

文图/庞 博

在我国文物考古界,有一位特殊的奇人郭希才,他53岁参加工作,84岁退休,97岁还荣登领奖台,102岁仍能健步市井,成为全国文物考古界最长寿的老人。老先生经历坎坷,但一生的勤劳朴实和热情豁达,铸就了他健康的生命和灵魂。

追随张学良

1900年农历6月初8,郭希才出生在河南省兰考县东八里镇迁旺村一个农家,父母每天在20多亩贫脊的盐碱地里为他和一个姐姐、两个哥哥苦苦刨食,总算让全家吃穿有所结余,一家的小日子过得甜甜美美。

天有不测风云。郭希才八九岁时,黄河发大水,无数民众无家可归,黄河沿岸赤地千里,满目疮痍。郭希才随母沿途乞讨北上郑州,投靠在郑州开饭馆的姐家门下当了“店小二”。

在郑州一晃二三年过去了,郭希才长得跟母亲齐耳高时,东北军入中原驻扎郑州,他被张学良的军队征为民夫。在民夫队,小小的郭希才干起大人的活儿,起早摸黑不叫屈,长官的鞍前马后,行军途中的背担扛抬,无论苦活脏活力气活,从没让郭希才低过头。闲暇下来郭希才便跟士兵们操练拳脚,日日闻鸡起舞,天天南拳北腿,刀枪棍棒不离手。

功夫不负苦心人。几年后,郭希才武艺大长,1927年初,被张学良的骑兵卫队相中,选入少帅的嫡系侍卫队,从此随张学良南征北战。

当年,郭希才大字不识几个,但经常跟随少帅左右,聆听少帅的演讲和报告,从中受到许多进步思想的影响,激发了爱国、爱民族的满腔热情。

东北军西征时生存环境困难,几十天吃不上盐,郭希才的双腿浮肿溃烂,不得不离开东北军,在西安民乐园一带以小本经营饭馆为生。

步入考古界

1953年的一个偶然机会,郭希才到中国社会科学院考古研究所西安研究室当了一名小工,后来又调入刚成立的西北大区考古发掘总队工作;1958年,他调入陕西省考古研究所从事文物考古修复工作。从这个时期开始,年过半百的郭希才才算正式参加工作。从此与文物考古修复工作结下不解之缘,这一干就是30余年,直到1984年退休。

郭希才是新中国文物考古事业发展的见证人。解放初期,经济建设百废待举,文物保护迫在眉睫,中国社科院很快在陕西建立了西安考古研究室,对文物大省实施抢救性发掘保护。郭希才是我国第一代文物考古工作者,为我国的文物考古、修复和人才培养做出了积极努力。

郭希才最早从事的发掘便是半坡氏族村遗址发掘,此后宝成铁路、法门寺、秦俑坑等全省重大发掘项目他都参加过。说到秦兵马俑坑发掘,郭希才说1974年他们首批赶到发掘工地,挖出这么大的秦俑还是第一次见哩!百岁老人脸上漾起自豪的微笑。

郭希才在青铜器修复上也有自己独到的见地,他制作的青铜器铭文、石棺图文拓片为文物研究提供了重要资料;他所带的文物修复学生有的成为专家学者,有的走上领导岗位。

当郭希才步入退休年龄时,正赶上“文革”开始,文物保护面临“破四旧、打砸抢”的严重威胁。郭希才深感文物工作者的责任重大,他顾不上退休的事,默默无闻地为考古发掘,文物保护四处奔波。“文革”结束后,被破坏的文物需要修复,新选定的遗址需要发掘,大批进入考古队伍的新人需要传帮带,郭希才仍旧顾不上退休,直到84岁才恋恋不舍地离开了文物修复岗位。

儿子说父亲

今年63岁的郭来源是郭希才惟一的儿子,现已退休在家,是父亲晚年生活中最亲近的人。

郭来源介绍说,母亲在解放那年去世,父亲忙于工作再未婚娶。老人一生清苦,如今有副好身板也算福份。郭来源的两个女儿已婚嫁成家,有时想让老人到自己家或女儿家小住,享享天伦之乐,可老人住不上几天就往回跑,老人丢不下门前的花草,更丢不下工作了30余年的考古研究所,只有住在所里心里才踏实,才感到自己没有离开文物考古修复这个圈儿。老人每天都要去所里或大街上转转,碰上从考古工地回来的人便要问个没完,有多少工地,有什么新发现,保护情况咋样?有时一问过了点,出去时间一长,儿子老担心有个不测,赶紧四处寻找。郭来源放心不下,无奈之下只好离开妻子女儿跟父亲住在一起。

郭来源感到最大的欣慰是百岁父亲的生活仍能自理,吃饭穿衣自己动手,洗理上厕所不用别人操心,就是每晚起夜都不用儿子起身。

留给儿子印象最深的是父亲的为人。父亲为人豁达,凡事不想与人争个高低,乐于施助于人,自己生活十分简朴。在郭希才90岁、95岁、100岁生日之际,原西北考古发掘总队、文管会、考古研究所、博物馆等文博界的朋友、同事和领导多次自发为老人祝寿,陪老人述旧并合影留念。

勤劳是秘诀

郭希才老人尽管已过百岁,但鹤发童颜,精神矍铄,消瘦的脸庞虽然留下岁月的沧桑,却难见老年斑,看上去顶多八九十岁。

老人的生活十分规律,早上九点多钟起床,饭后帮儿子做些简单的家务,再开始拾掇他的花草。午休后起床看电视,老人最喜欢看新闻和京剧,借住字幕不戴助听器也能把京剧看个明明白白。晚饭后每天坚持独自散步,拄着拐杖健步在家属院门前的大街小巷,常常一走便是二三个小时。

年轻时,郭希才的饮食没有什么讲究,荤素不拒,干稀都行。步入晚年主要以流食为主,每日四餐,杂粮稀饭居多,吃饺子都要捣碎后稀吃。老人认为,稀食利胃,胃能和血,血能养神,神气乃生命之源。

老人一生勤劳,在家闲不住,多年来晚饭后便来到雁塔区的后村,进田地里跟当地农民一起参加劳作,犁田耙地,栽秧除草,成为当地村子的义务村民。

郭希才特别喜欢植树,在考古研究所的生活、办公区,只要哪里有空地,郭希才就要在那里植下树,树的种类五花八门。有一年,郭希才去河北的一家植物园,发现一棵丈余高的白果树特别招人爱,他便摘下树果于第二年培植幼苗,如今那白果树已长成参天大树了。

笔者问起郭希才老人长寿的秘诀,他略有所思地说:“要说有秘诀,那就是劳动”。笔者有些疑惑:“过去关于寿星的报道,大多介绍寿星吃什么,讲究什么。”“啥讲究都没有。要说讲究,少量吃肉,少量饮酒,以稀为主。”据家人介绍,老人有饮酒习惯,每日必饮两小杯白酒,以调养心气神。

祝愿郭希才老人心清气爽,健康长寿。

郭希才的生命伴随了整个20世纪,并跨入21世纪,是当之无愧的世纪老人。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书