为美国世贸大楼的荣耀与毁灭存照

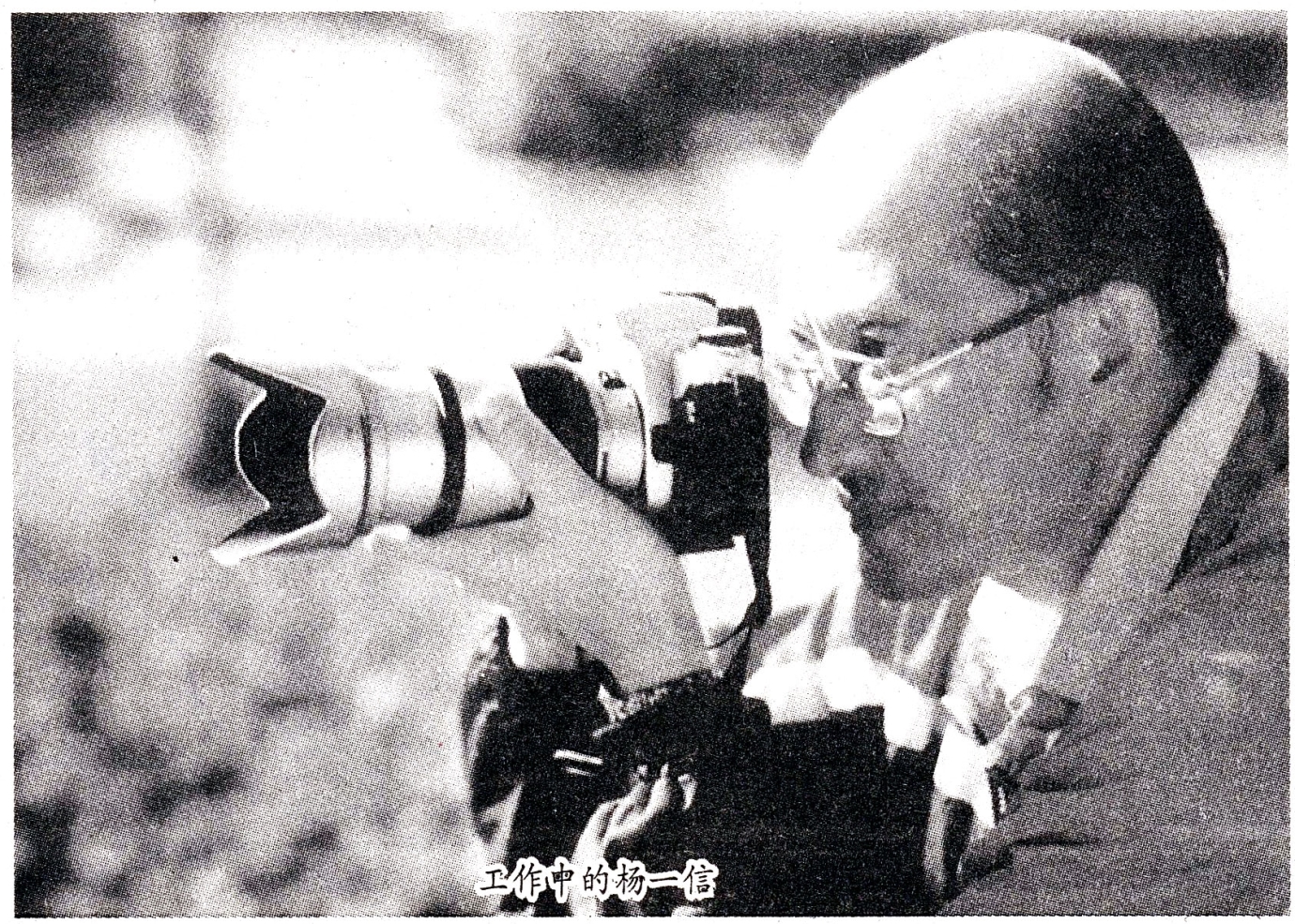

——访美籍华人摄影师杨一信

□文图/杨洋 图/杨一信

9·11事件中,他目睹美国世贸大楼轰然倒下,并用相机拍了下来。此前,他曾用4个月时间,拍下了世贸大楼辉煌的身影。其中一幅杰作,似预示了世贸大楼的毁灭——

为美国世贸大楼的荣耀与毁灭立照

2002年,美籍华人摄影师杨一信先生的《昨日的荣耀——镜头中的纽约世界贸易中心》摄影展在北京展出,引起轰动。一拨又一拨观众在中国摄影家协会下属的“大众影廊”展览大厅流连忘返,感受着9·11,那震惊全世界的一刻。

2002年8月,9·11事件一周年前夕,记者采访了杨一信先生,听他讲9·11事件发生时,作为当事人,他拍摄世贸大楼的情景和亲身感受。

世贸大楼坍塌时,他端着相机的双手颤抖了

2001年9月11日凌晨,50多岁的杨一信先生因事,早早来到曼哈顿的中城区。大约早晨8时48分左右,他就走进了一家商店。一踏进商店大门,他就被商店里面肃立在一台巨大电视下的人群震惊了,电视里主持人播报的消息更令他震惊不已:一架飞机撞向世贸大楼,世贸大楼现已浓烟滚滚。

世贸大楼出事了,是那骄傲地伫立在纽约最繁华区的“双子座”,美国经济的象征!几个月前,杨一信先生熬尽心血,为它拍下了600多张底片,现在居然会浓烟滚滚!杨先生的心中不由大痛。此时,他跟许多美国人一样,还以为这不过是一场意外。一种职业敏感令杨先生来不及多想,他转身冲出商店马上找到一部相机,他要记录下这一瞬间。

杨先生的家在曼哈顿一河之隔的布洛伦区,回去取相机肯定来不及了。他的脑筋急速转动着,猛然想到有一位搞摄影的美国朋友,他的家就在世贸大楼旁边。杨一信连电话也来不及打,马上搭乘一部的士,赶往那个朋友家。

朋友家在离世贸大楼几百米远的一座摩天大楼的39层。杨先生拼命敲响他家的门,门开了,那位朋友一脸的哀痛,见到杨一信,就张开双臂,将他紧紧地拥进怀里。这个时刻,每一个美国人都要被震惊与哀痛压垮了,他们需要有人与自己分担。

站在朋友家的窗前,可以清楚地看见世贸大楼。这时,第二架飞机已撞向南楼。朋友和他各持一部相机,紧张地工作起来。此时,职业的本能战胜了心中的感情,只有手里的相机轻轻地响着,一张张照片记录了这重要的历史瞬间。

杨一信拍下世贸大楼被撞的第一张照片上,清晰地印有时间:9点17分。随后入镜的是浓烟、火花、爆炸……10点31分,整座北楼轰然倒塌,整个曼哈顿区一片浓烟滚滚,当杨一信按下快门时,他再也控制不住自己的情绪了,他那端着相机的双手、他整个的人都在抖个不停。

杨一信的儿子,在9·11那个早晨,本来坐在宁静美丽的东河边垂钓,他亲眼看到世贸大楼被撞,他像所有目睹了那场灾难的人们一样,惊呆了。紧接着,他就跳起来:他的姐夫以前一直在世贸大楼里上班,几个月前刚刚调转了工作,现在工作地点离世贸大楼也只隔了几条街。他于是马上打电话到姐姐家,询问姐夫的安危。

电话挂通了,是姐姐接的。她说那天早晨刚好自己不舒服,所以姐夫没有上班,在家里照顾她。此时,夫妻两个正坐在电视机前,看世贸大楼被袭、倒下,流泪不止。

那几天,杨一信家里的电话响个不停,亲戚朋友的电话不断打来,大家互问平安。杨一信有一个朋友恰好在世贸大楼里上班,那一天因为有事迟到了,因此而躲开了一场劫难。

世贸大楼倒下了,杨一信哀痛之余,他翻出了前几个月拍的世贸大楼的全部作品,望着昔日世贸大楼辉煌的身影,再看看今日黑色的废墟,他的眼泪忍不住流下来。

一群海鸥俯冲向世贸大楼,犹如一群黑压压的轰炸机——这幅杰作竟成一语谶言

1978年去美国的杨先生,是美国纽约摄影学会会员。他原来是做服装贸易的,曾经在中国办过服装厂,手下有几百个员工。1994年,他到苏州出差,被当地的刺绣艺术深深吸引住了。他决定停止做得红红火火的服装生意,改做刺绣。同时,他的脑海中产生了一个绝妙的念头:把自己的摄影作品加入到刺绣中去,开创一种崭新的艺术形式。

为此,他改良了传统刺绣的制作方式,提高了它的表现形式。并特地把它命名为“针画”,就是用针代替画笔,用线代替色彩。这种叫法,令不知刺绣为何物的外国人一下子就理解了这门艺术。

为了给他的针画艺术寻找素材,他先后拍过体育明星,美国的白宫、国会山庄和哈佛岛的落日。2000年末,他突然有了一种冲动,要拍世界经济的心脏地、现代文明的标志——美国的世贸大楼。于是,创作态度极为认真的他就开始了对世贸大楼日日夜夜的驻守。

这一天,天气阴沉无比。站在世贸大楼的河对岸,只见世贸大楼的上空黑云压得低低的,杨一信找好了角度,拍了几张阴云之下的世贸大楼。随后,他就静静地等待在那里,他那颗艺术家敏感的心,预感到今天将有一幅特别的作品产生。他不知等了多久。终于,单调的天际飞来了一群海鸥,他们在空中盘旋着,飞翔着。杨一信透过镜头,紧紧追踪着它们的身影。

海鸥鸣叫着,它们竟一起背向镜头,如一只只利箭般射向世贸大楼的方向。也许是逆风而行的缘故,镜头里海鸥的翅膀带有划破空气的一种力度——杨一信不失时机地摁下了快门。

在纽约,摄影师们大都花钱租暗房冲洗自己的作品。当那幅海鸥冲向世贸大楼的照片冲洗出来时,周围的摄影师都围拢来,他们默不作声地看着这幅作品。良久,有人开口了:“这群气势汹汹的海鸥,简直就是一群凶恶的轰炸机!它们要夷平世贸大楼呢。”

旁边的人听了,都笑了。没有人想到,这竟成了一幅具有象征意义的照片,它预示了几个月后那场震惊世界的大灾难。杨一信当时给它定名为《轰炸机》。

当世贸大楼被炸的惨案发生后,杨一信拿出自己拍的全部世贸楼的照片,他要举办一场有关世贸的摄影专题展览。他端详着那幅《轰炸机》,犹疑良久,最后他问一位美国朋友:“如果在展览中,我放进这幅《轰炸机》,您觉得如何?”

那个美国朋友的眼中充满了伤害:“杨一信,你是不是美国人?你觉得9·11对美国人的感情伤害得还不够吗?朋友的话提醒了杨一信,他觉得美国人现在不能够再看世贸楼有关的照片,他们在修复伤口,他们需要时间。于是,他决定不在纽约展出自己的作品。

一个黑人把手拍向他的肩头——冒着生命危险在治安极差的纽约深夜创作

与曼哈顿一河之隔的布洛伦区治安极差。在这里拍摄世贸大楼,杨一信有时甚至冒着生命危险。

这已是连续三个夜晚他守在镜头前了。他要拍一幅有月亮照在上空的世贸大楼的照片。偏偏连着两个晚上,当月亮行走到世贸大楼的上空时,被云遮住了。杨一信只好再等。

寒冬的夜里,纽约很冷。杨一信孤独地守在镜头前,他等啊等,到凌晨4点多钟时,月亮从云层里悄无声息地穿行出来了。此时,月亮犹如一个羞涩的美人儿,静静地端坐在纽约深蓝色的夜空中,皎洁无比,美丽无比。月光给沉睡的世贸大楼披上了一层温柔的光辉,月亮斜倚在世贸大楼“双子座”之间,构成了一幅绝妙的画。

杨一信屏住呼吸,他轻轻按下快门,拍摄下这绝妙的一刻。这一刻的杨一信,高兴得想要唱出声儿来。

也是在这一刻,杨一信觉得有粗重的呼吸声在自己背后响起,随后,一只大手沉重地拍在他的肩上。他回头一看:天啊,是一个黑人醉鬼!他的个子很高,比身高近1.80米的杨一信还要高出一头。杨一信的心呼地一下悬了起来。

在纽约生活了20多年,他深知这个城市繁华背后的那种可怕。深夜的纽约街头,是醉鬼、吸毒者、卖淫女和持枪抢劫凶杀者的世界。

此时,他强自镇定着自己,对那黑人笑笑:那个黑人也许喝得太多了,他晃了几晃,竟黑塔似地倒了下来,他那巨大的身躯撞向地面时,发出一声巨响,随后,竟呼呼睡去。

杨一信呆立片刻,他仿佛大梦初醒般,说了声“感谢上帝”,迅速收拾好照相器材,拔脚就向停在旁边的车子跑去……以后,他深夜拍照时,再也不敢大意了。他在工作时,车子经常启动着的,一见势头不对,收拾起东西开车就跑。

杨先生那贤惠的太太不放心丈夫一个人深夜在外工作,但她深知自己无法阻止他,便常常和丈夫一起开车出来,丈夫搞创作,她就在车里给丈夫望风。有时,丈夫工作到深夜饿了,她就递上一块面包或饼干,当然,还有一杯水,那一段日子,他们成了纽约深夜共同的守护者。

于是,杨一信的镜头里有了多姿多彩的夜晚的纽约世贸大楼的镜头。这些照片有绚丽的、浪漫的、流淌着豪华灯光的,还有萧瑟冷寂的。杨一信把更多的镜头伸向华灯初上的傍晚,他让傍晚天空微弱的自然光线与人造光线得到很好的平衡,营造了一个又一个流光溢彩的和谐画面。在这些充满了梦幻的照片中,人们能一次又一次感受到约纽这个国际大都市的呼吸和韵律,感受到现代的文明。每一幅照片都因此而有了生命。

冷寂的河边,漫天大雪中,不见世贸大楼,只有孤独老人和几只飞翔的海鸥

纽约的冬天下起了漫天大雪。杨一信踏雪来到拍摄景地。他想看看雪中世贸大楼的雄姿。

可是雪下得实在太大了。河对岸的世贸大楼只剩下了简单的隐约可见的几条细线。漫天大雪中不见了往日的人群,只有几只海鸥,在空中寂寞地飞着。

杨一信支好了三角架,把镜头对向河对岸。镜头里一片苍茫。他深思片刻,没有按下镜头,他在等待着,就像以往的无数次等待一样,他在等待一幅新的杰作的诞生。

这时的天气很冷,可他的身体太虚弱了,几个小时后,他发起高烧。杨一信感到自己的头变得越来越重,他感到很累,连眼皮都不想抬起来一下。他的呼吸也越来越沉重。可是,他仍不想放弃等待,他想知道自己等待的结果,他热切地希冀着在这空茫茫的天地间,能出现一点什么。

待待的结果是:一个老人沿着河边走来,他穿着一件大红羽绒外套,手里拄着一根拐杖,吃力地慢慢往前走着。此时,天地间一片洁白,远处的世贸大楼只是几条隐约可见的细线。天地间只剩下这一个老人,这是一个孤独的人。

老人慢慢走近了杨一信的镜头,杨一信轻轻地拍下了这一珍贵瞬间。

这幅照片被杨一信命名为《孤独者》,他又请来苏州有名的绣娘,把这幅照片绣成“针画”,精心收藏起来。

为了从不同角度拍到世贸大楼的风姿,杨一信不惜冒着危险,找一些绝妙的拍摄角度。曼哈顿是一座小岛,它三面环水:两面穿过两条河流,一面是入海口。这一天,杨一信为了从低角度拍到世贸大楼同海水巧妙结合的照片,他决定跳下堤坝,去海边拍。

但此时大海正是涨潮时分,必须等潮落了,他才能跳到海边的岩石上。于是他坐在岸边,耐心地等待着。终于等到退潮时分了,他眼看着海水一分一分地退去,眼看着岩石露出水面。他满意地笑了,跳了下去。

下去后,他左看右看,也没有找到一个合适的拍摄角度。最后,他看中了一块仍漫在海水中的大岩石,他毫不犹豫地淌过刺骨寒的海水,迈上那块大岩石。浪花将他全身都打透了。

上了岩石,他才发现情况坏透了。岩石上有许多海老鼠,这些老鼠不知吃了什么东西,一个个养得肥肥胖胖的,全身的皮毛油光发亮。高高大大的杨一信从小就极讨厌老鼠,见到它们就躲得远远的,现在骤然发现自己居然一不小心迈进了鼠窝里,他的心情坏透了。

可是他没有退回去。远远地,那骄傲的“双子座”仿佛从滚滚的海水中浮上来一般,样子非常壮观。摄影师的职业本能使他刹那间忘记了脚下吱吱叫着蹿来蹿去的大老鼠,他集中起精神,举起了相机……

一幅幅世贸大楼的杰作就这样产生了。美籍华人杨一信在这一时刻,也没有想到,自己记录的是这座举世闻名的建筑的最后辉煌。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书