陕西境内古长城

屈林 摄影撰文

近几年来,我怀着对古长城的浓厚兴趣,利用寒假自费租车前往陕北,用手中的相机探寻古长城的昨天和今天。

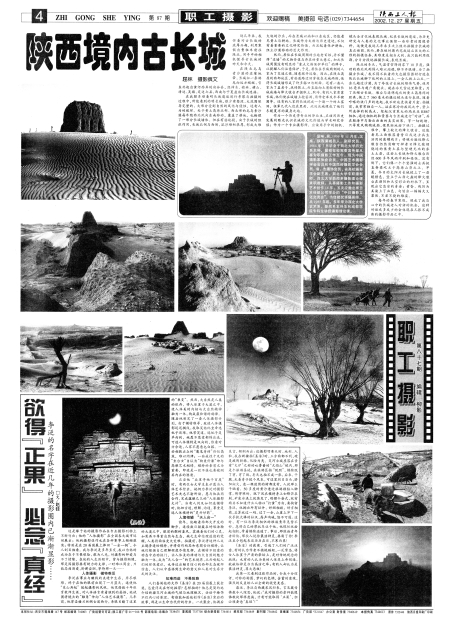

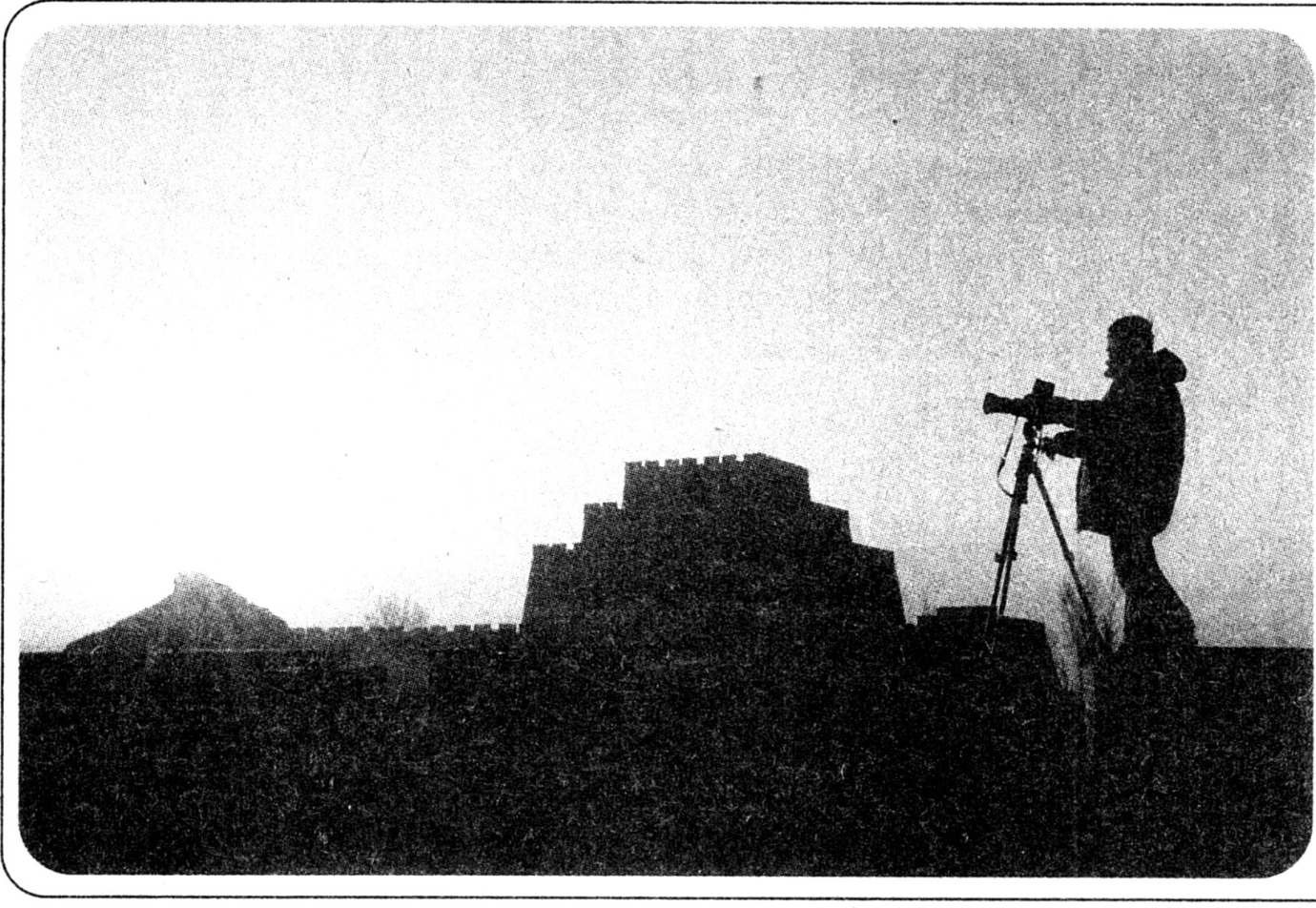

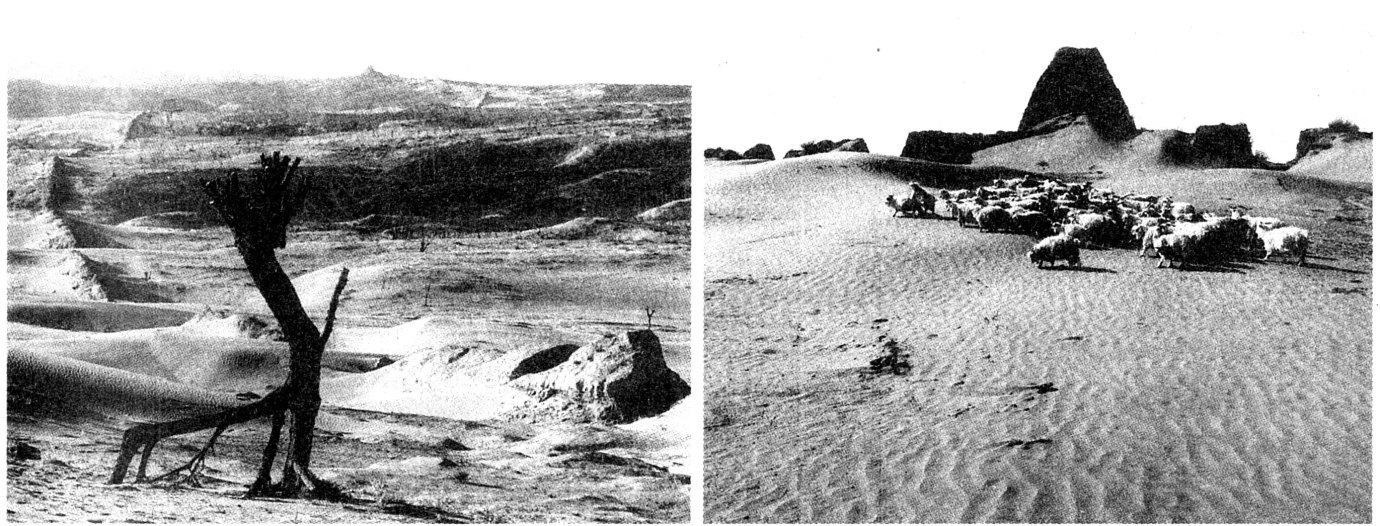

在陕北毛乌素沙漠的边缘地带,长城如一条游龙向远方蜿蜒,它东北起自黄河西岸的府谷县,经神木、榆林、横山、靖边、吴旗、定边七县,西南与宁夏盐池长城连接。

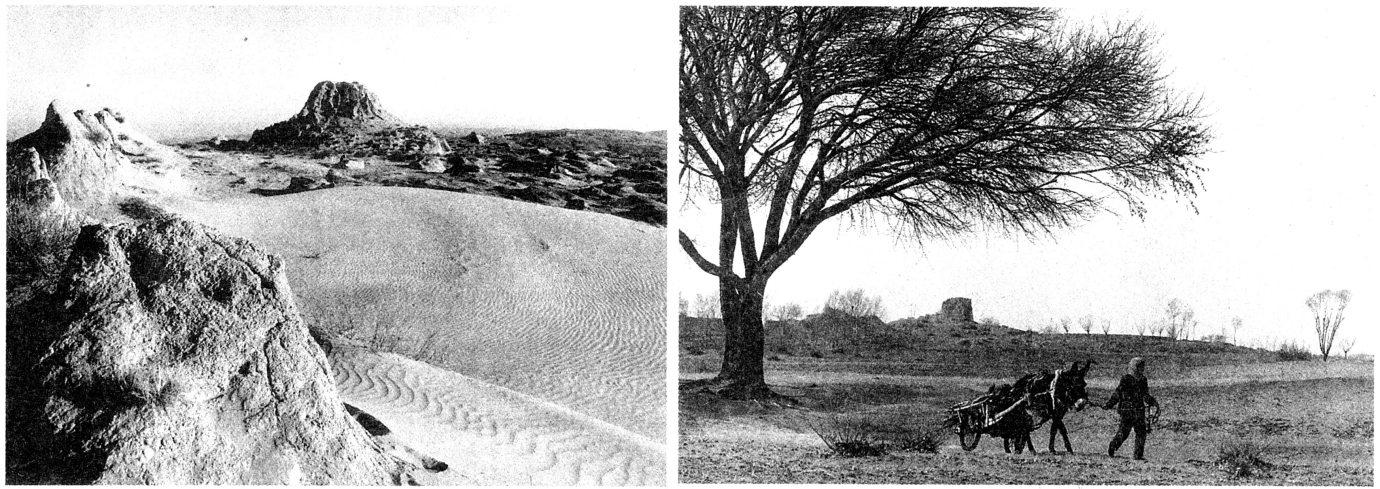

在我驱车顺着明长城遗迹进行考察与拍摄的过程中,所能看到的明长城,很少有整段、大范围保存完整的,大部分受到自然的风化与侵蚀,还有人为的破坏。处于黄土高原北部、西北部的毛乌素沙漠每年随西北风向东南移动,覆盖了耕地,也掩埋了一部分长城墙体。但在有些地段,由于长城的阻拦作用,长城北侧与西侧,流沙堆积很厚,形成大堆大块的沙丘,而在长城以南和以东地区,仍能看见黄土与耕地。长城作为文物与历史遗迹,不仅有着重要的文化研究价值,而且起着保护耕地,阻止沙漠移动的巨大作用。

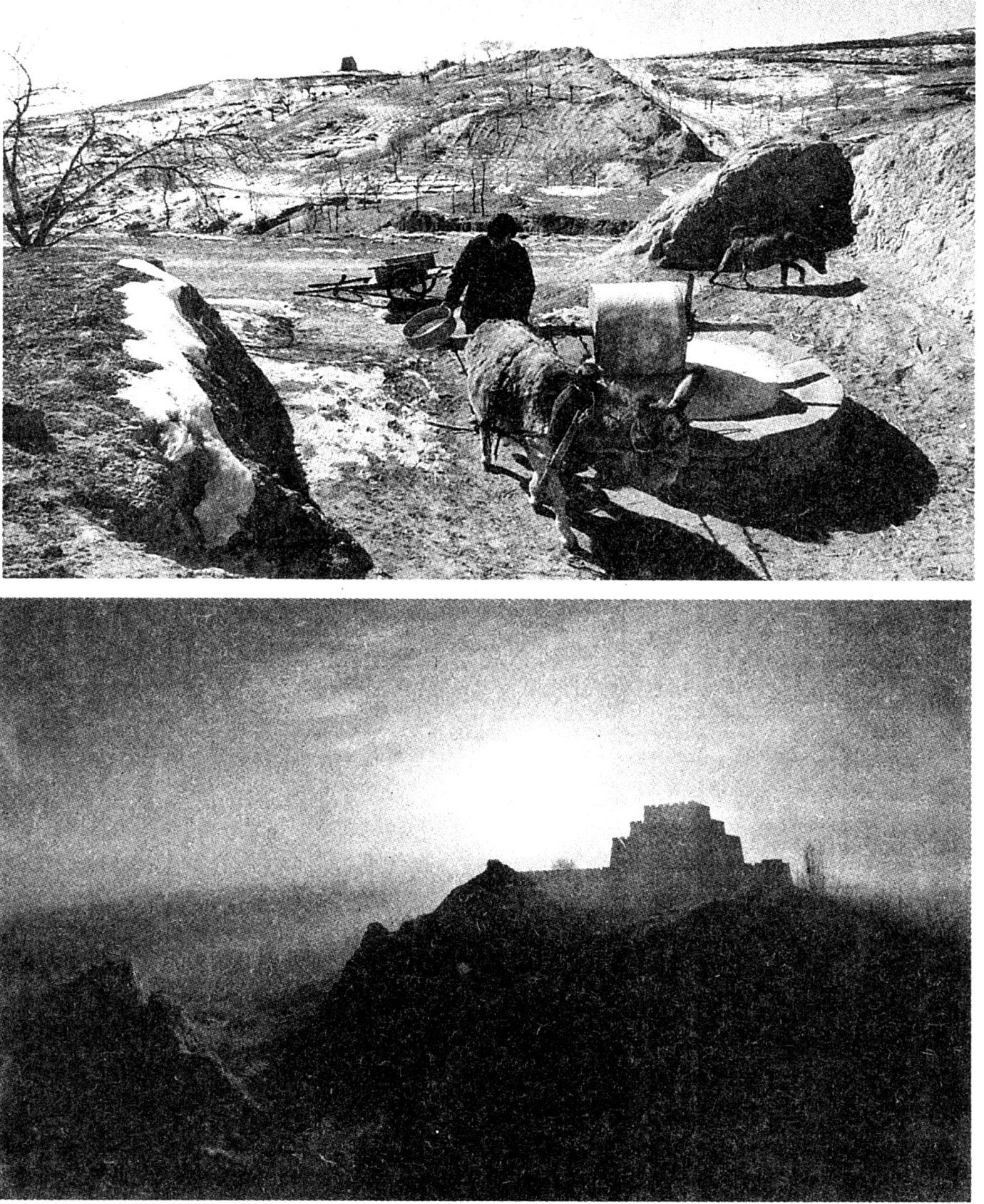

然而,居住在长城周围的当地老百姓,并不懂得“边墙”的文物价值与存在的重大意义,加之长城周围没有明显的“重点文物保护单位”的牌子,以提醒人们注意保护,于是,居住在长城两侧的人家为了交通之便,随意挖开边墙。因此,在陕北高原的西部地区,有些道路迂回穿梭在长城两侧,使得长城城墙形成了许多豁口与断面。还有一些人家为了盖房子,找砖取土,而直接向土质较好的长城城墙与烽火墩台开掘取土、取砖。有的人家背靠长城,他们便在城墙上挖窑洞,用作仓库及牛羊猪圈等。还有的人家将长城挖成一个连一个的土窑洞,祖辈几代人住在里面,此处长城便成了他们冬暖夏凉的藏身之地。

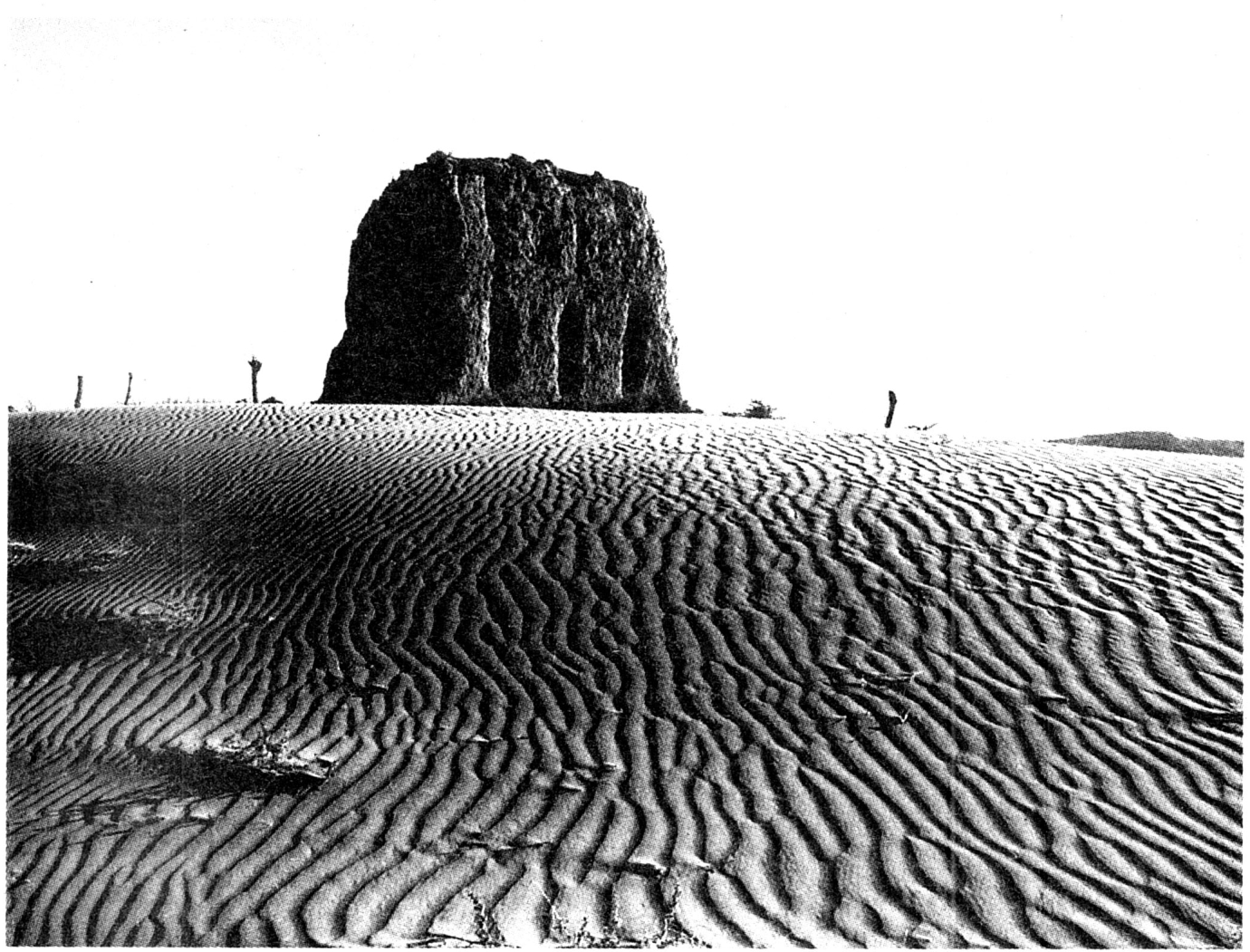

作为一个历史学专业的毕业生,应该用历史发展的眼光认识长城的文化价值与学术研究价值;作为一个专业摄影师,应该用手中的相机、镜头全方位地表现长城、纪录长城的遗迹,为历史研究与人类的文化事业保留一些珍贵的图像资料,这便是我近几年来多次上陕北拍摄古长城的真正动因。然而,要在短时期内完成这么巨大的工程的拍摄任务,其难度是相当大的。我只能利用假期,分片分段地拍摄长城,表现长城。

陕北的冬天,气温常常降到零下10多度,强劲的西北风刮得人难以站稳,睁不开眼睛。为了拍摄古长城,我不得不驮着两大包摄影器材行进在陕北长城脚下坎坷的土路上。一会儿爬上山丘,一会儿趟过沙漠,为了夸张古长城的雄伟气势,使用16毫米与超广角镜头,跪在冰天雪地里取景;为了压缩古长城、墩台与连绵起伏的黄土高原间的距离,换上了360毫米的摄远镜头进行表现,随着咔嚓的快门声的迭起,我不断地更换着片盒。拍摄前,我常常独自一人,站在寒冷的疾风之中,登上所选择的制高点,架起沉重笨大的玛米亚RB67相机,通过相机的取景器与古长城进行“对话”,并在脑海中勾勒出画面的真实效果,等一切就绪,只等寒风稍稍减弱,便果断地按下快门。拍摄过程中,攀上较大的烽火墩台,还能看见上面散落着昔日戍边士兵生活用的瓷罐残片;将镜头贴近烽火墩台仍然清晰可辨昔日烽火狼烟烧过的焦黄土层与坚硬无比的夯土土层,这些土长城和烽火墩台历经600多年风雨冲刷和侵蚀,没有倒下,它们像一个个坚强的士兵挺直脊梁屹立于高原山峁之上。早晨,冬日的太阳为长城披上了一层暖橙色,竖立于山峁之巅的烽火墩台在朝阳和天空彩云的衬托下,呈现出它悲凉的身姿;黄昏、残阳为其染上了血色,勾划出一幅幅大义凛然、不屈不挠的雄姿。

每年的春节寒假,便成了我与心中的长城老人对话的机会,这种对话或多或少的会体现在几张不成熟的摄影作品之中。

屈琳,男,1959年11月生,汉族,陕西蒲城县人,副研究员。1984年7月毕业于西北大学历史系本科,留校在校党委宣传部从事专职摄影工作至今。现为中国摄影家协会会员,中国艺术摄影学会会员和中国民俗摄影学会会员,省、市摄协会员,省高校摄影学会副主席,西北大学专职摄影师,西北大学新闻系摄影理论课兼职教师。从事摄影工作和摄影艺术创作18年,五次应邀出席日本佳能公司举办的“中日摄影文化交流会”,为佳能优秀摄影师。从1985年起,多年来为西北大学艺术系、新闻系本科生和成教学院专科生讲授摄影理论课。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书