本版导读

丹心书鸟志 碧血倾朱鹮

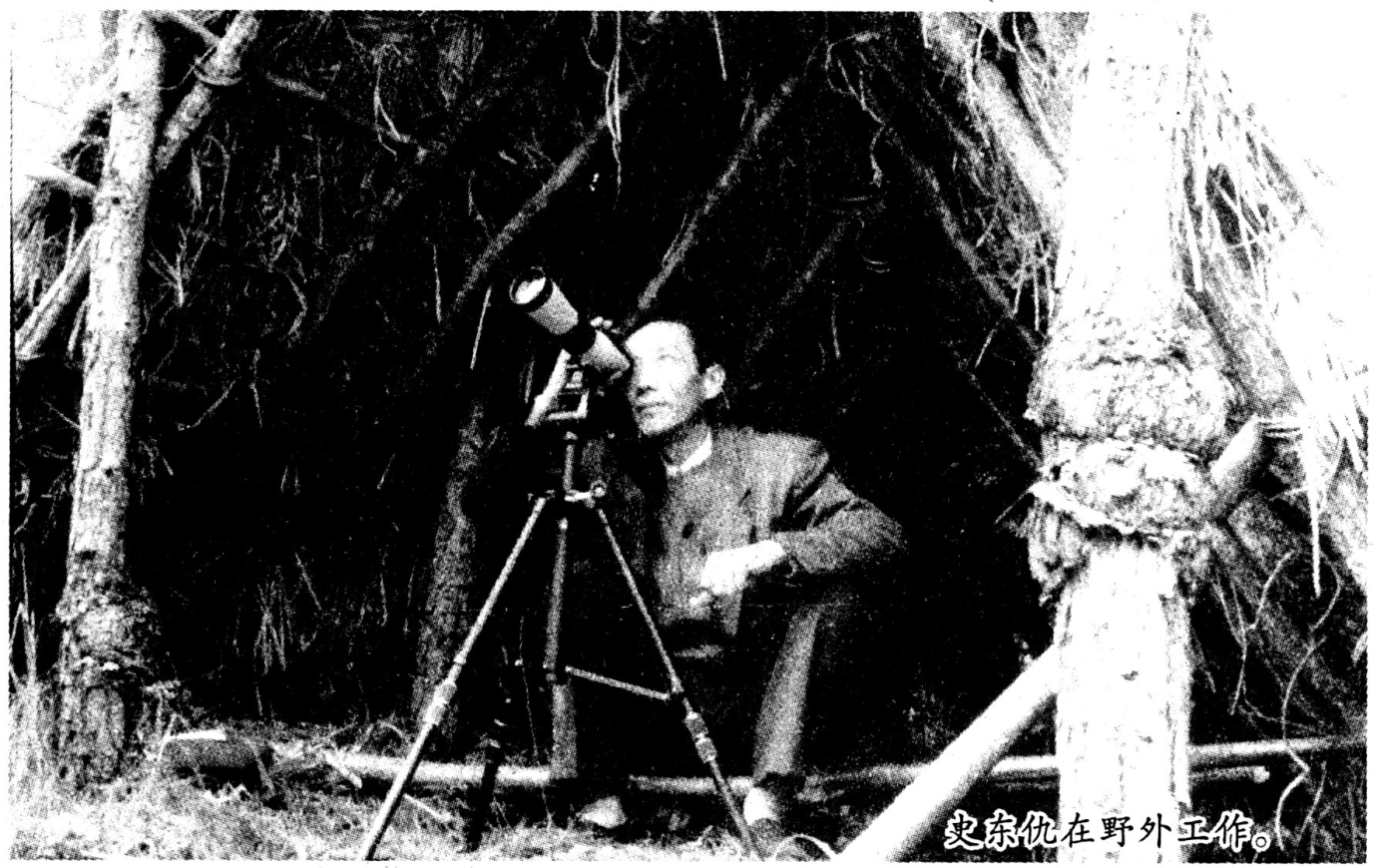

——记我省朱鹮研究专家史东仇

早就听说过史东仇这个名字,也知道史东仇主编过《中国朱鹮》一书,现在正在抓紧时间撰写《陕西鸟志》,却未曾谋得一面。时值岁末,在报纸上读到《陕西朱鹮总数已增至500多只》的消息,记者要见一见史东仇的愿望就更加强烈了。

一打听,史东仇已经因病住进了医院。

在西安交通大学第二附属医院胸外科一间普通的病房里,记者终于见到了史东仇。

病床上的史东仇,面目清瘦,正挂着液体。他是因严重的肺病而住进医院的。一谈起几十年来他倾尽心血的动物保护工作,一谈起他心爱的“东方珍禽”、“国之瑰宝”——朱鹮,他的眼睛就象放电一样,一下子有了精神。

毕业于西北大学生物系的史东仇,注定要一辈子与动物打交道,一辈子要从事动物保护工作。1962年,刚走出大学校门、20岁出头的史东仇,就十分幸运地参加了由我国鸟类研究方面的权威郑作新先生主持的秦岭鸟类调查工作,并参与编写了专业性极强、被科技界称为“模范版本”的《秦岭鸟类志》,打下了他一生从事野生动物研究特别是鸟类研究的基础。

此后的几年,史东仇一头扎进秦巴深山,开始了一生的野生动物及鸟类实地研究工作。这些年,史东仇和自己的伙伴们爬山越岭,风餐露宿,他们凭着事业心、责任感和实干精神,在大山深处留下了一行行深深的脚窝。他先后从事了秦岭鸟类调查、大熊猫生存环境研究、四川卧龙大熊猫抢救工作、陕西佛坪大熊猫保护区设计规划、陕西洋县朱鹮栖息地生态研究及保护工作。

1970年到1973年,史东仇听从组织安排,放下了自己手中的研究工作,带上学兵连,开上了襄渝铁路的建设工地。三年之中,史东仇以单薄之躯,身先士卒,开山放炮,挖土碎石。繁重的体力劳动和恶劣的工作环境,使他落下了严重的矽肺病,给日后的研究工作和日常生活“埋”下了许多“隐患”。

1973年以后,史东仇再次“归队”,以后再也没有离开过心爱的动物研究岗位。由于长期的野外工作和生活,饮食起居难以正常,史东仇又得上了严重的胃病,1976年,他不得不做了胃部切除手术。

1981年,科学家们在陕西洋县发现了当时世界上仅存的7只野生朱鹮,这让史东仇兴奋不已。从此,他把全部的精力和心血都投入到参与朱鹮的保护和研究工作中。

朱鹮是稀世珍禽,过去在中国东部、日本、俄罗斯、朝鲜等地曾广泛分布,由于环境恶化等因素导致种群数量急剧下降,至上世纪70年代野外已无踪影。为了保护好这稀世之物,国家和我省出台了一系列保护措施,建立了朱鹮观察保护站和救护饲养中心,并使保护朱鹮的意识深入到朱鹮栖息地的千家万户。

为了保护朱鹮,研究朱鹮,这些年,史东仇和他的同事们,不辞劳苦,不怕艰难,每年都要在秦岭深山中“住”上好几个月,特别是朱鹮繁育和越冬时节,也是他们最忙碌的季节。害怕小朱鹮覆巢,他们在树下拉起了铁丝网;为防毒蛇侵扰,他们用铁皮做好了“隔离墙”。为了就近观察和研究,他们走起了“轻盈步”学会了“说鸟语”。一到雨季,粮食蔬菜上不了山,史东仇和同伴们便成月地吃煮土豆。在山上泥鳅渐少的时候,他们还要下山去买些来,再投放到朱鹮的生息地。

在双柏哑、在三叉河,在朱鹮出没的每一处山角,都留下了史东仇及同伴们的身影。史东仇说,这二十几年,他基本上是与朱鹮共同生活的着。家顾不上,孩子顾不上,老伴也顾不上,史东仇的心里只有朱鹮,他也最了解朱鹮。二十年来的吃苦受累,二十年来的悉心研究,朱鹮成了他的情感寄托,研究朱鹮,保护朱鹮,成了他孜孜以求的事业。

这几年,史东仇以病患之躯,躲过喧嚣的市声,超然于各种欲望之外,于寂寞之中,在陕西省动物研究所的一间办公室里,在科研经费少得可怜的情况下,静静地写,不断地写,除编就了《中国朱鹮》一书外,还整理出了他二十年来进行陕西鸟类研究的第一手资料。他要用这些资料写出一部200万字的《陕西鸟志》。

可恨上苍不公,由矽肺引发的肺癌,使他不得不住进了医院。在病床上,他念念不忘的只有他正在拼命撰写的《陕西鸟志》。他说,只要老天爷给他两三年时间,他写完了《陕西鸟志》,这一生就没有遗憾了。

为了心中的夙愿,史东仇即使在病床上,也每天把脸刮得干干净净。他的老伴告诉记者,他总是想他未干完的事情,想他的朱鹮,他不想让别人把他当成病人。这就是年已65岁,正在与病痛作顽强抗争的史东仇。

本报记者 严天池 西安晚报记者 李晶

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书