秦岭山中探宝人

——记蓬勃发展的西北有色地质勘查局七一七总队

文/柳琴

中国的地质事业在历经了近90年的历史沧桑后,正努力从一个地质大国走向地质强国。地质工作与国家发展息息相关,地质工作与社会进步紧密相连,地质工作为国脉所系,是经济建设的重要基石,是经济工作的先行,地质工作在国家发展战略中具有不可替代的作用。

——摘自中国地质调查局寿嘉华局长的讲话

2004年5月的宝鸡,满目青翠,一派生机。我满怀喜悦与兴奋之情,走访了座落在宝鸡市区东大门、久负盛名的七一七地质总队。在采访过程中,我始终被七一七总队辉煌的业绩深深鼓舞着,被七一七人挚爱地质事业的真情深深感动着……

时间追朔到上世纪八十年代中期。一天,从秦岭山中传来了一个振奋人心的消息:七一七总队找到大型铅锌矿了!这对生活在贫困地区的凤县人民来说,无疑是巨大的喜讯。巍峨的秦岭山脉啊,你给祖祖辈辈生活在深山的子民多少辛酸。而今,你终于敞开了财富的怀抱,向人们赐福了。一时间人们欢呼雀跃,奔走相告……

时隔不久,又传来消息,在坪坎镇八卦庙又找到特大型金矿……大秦岭简直就是一座蕴藏有色金属的宝库。时值今日,矿业发展已成为凤县的支柱产业,仅该县境内就有铅锌矿企业110余家,乡镇铅锌选矿企业20多家,形成了日处理铅锌原矿3000吨的能力,该矿田成了全国四大铅锌基地之一。矿业为凤县乃至宝鸡经济的腾飞插上了翅膀,并受到了世人的关注。

七一七人是宝鸡地区有色金属找矿的拓荒者,是宝鸡地区矿业开发的奠基人。“吃水不忘挖井人。”说起这些,人们无不感慨地说:“这些宝藏的开发,全靠英雄的七一七地质勘探队!他们可真是‘秦岭山中的探宝人’啊!”宝鸡地方党政领导来慰问坚守在工作第一线的七一七人时,第一句话总是说:“感谢七一七总队对当地人民的贡献!”

威震西北第一队

秦岭,横亘于中国中西部,是我国乃至世界的一座著名山脉。它既是我国南北气候的分界岭,也是我国有色金属矿床、野生动植物的重要分布带。探寻秦岭的奥秘,让沉睡的大山造福人类,是全国人民的心愿。秦岭作为一座天然宝库受到了世人广泛的关注。国家在上世纪五十年代就开始了在秦岭山脉的地质找矿,到了上世纪七十年代初,随着我国地质工作从无到有、从小到大、从弱到强的不断发展,一支新的探宝劲旅——西北冶金地质勘探公司七一七地质队成立了。他们以宝鸡地区为工作区域,在前人留下的一点少得可怜的地质资料基础上,展开了轰轰烈烈地毯式的地质普查。

七一七总队,全称“西北有色地质勘查局七一七总队”,系事业单位。原隶属中国有色金属工业总公司,2000年划属地化管理后,隶属陕西省有色金属控股集团有限责任公司西北有色地质勘查局。七一七总队是一家以地质勘查为基础,以矿业开发为主导的融地质勘查、岩心钻探、化验测试、矿山开发为一体的综合性地矿企业,现有职工1314名,在岗职工707名。

建队三十多年来,七一七人跋涉在秦岭的山山峁峁,出没在凤(县)太(白县)山区的沟沟岔岔,数十年的辛勤付出,终于取得了累累硕果。向国家提交有色金属远景资源量1000多万吨,提交D级以上铅锌储量450万吨,金矿储量140吨,铜、银、镉、汞等伴生金属数千吨。探明特大型金矿床一处,特大型铅锌矿床二处,大型铅锌矿床一处,中型铅锌矿床三处,还有一批小型铅锌矿床。其中凤县坪坎镇八卦庙特大型金矿是国内目前探明的规模最大、为数不多的独立金矿床之一,已探明黄金储量106吨,矿产潜在价值高达96.4亿元。在所探明的矿床中,有11处大、中、小型金、铅锌矿被国家、省、市、县开发利用,取得了良好的经济效益和社会效益。他们先后向国家提交各类地质报告118份,多个项目荣获地矿部、国家有色金属工业总公司突出成果奖、一等奖、科技成果奖等。

特别是近年来,他们坚持“以技术为先导,巩固壮大地质基础;以矿业为主导,实施资源扩张,跨越式发展产业经济”的发展战略,使企业不断发展壮大,创造了建队以来新的繁荣与辉煌。曾多次被国家、部、委、总公司、省、市评为“有色工业先进集体”、“先进单位”,威震西北,成为全国有色地勘系统一面光辉的旗帜。

这些荣誉和奖牌,包含着七一七总队一千多名员工多少艰辛的付出,其中也记载了他们多少感人肺腑的故事。有的地质队员常年在野外工作积劳成疾,有的地质工程技术人员甚至为找矿献出了宝贵的生命。宝鸡市政府有关领导来七一七总队视察工作时曾深情地说:“七一七人为了宝鸡地方经济的发展,常年战斗在荒山野岭中,你们真是献了青春献终身,献了终身献子孙啊!”

踏遍青山寻宝藏

凤县、太白县位于秦岭腹地,海拔2000多米,境内层峦迭嶂,山谷纵横,水流湍急,素有“秦岭七十峪”之称,山高谷深,地质环境非常复杂。七一七人就是在这样的环境中苦战了三十多年,硬是用一种“人定胜天”的拼搏精神,使一座座沉睡了千百年的宝藏现身面世、造福人民。

地质工作,被誉为“工业先锋”。毛泽东主席曾说:“地质部是地下情况侦察部”。建队初期,七一七总队的主要任务是地质普查,这支当时仅有十几名技术人员的侦察部队,设备落后,资料匮乏,队员们全凭着一股对祖国地质事业的热爱和奉献精神,整天出没在秦岭深处,踏遍了凤县、陇县、太白县的山山水水,进行着大范围找矿勘测,积累了丰富的地质资料。

1978年8月的一天,那是个令人难忘的日子,一个后来被地质学权威人士称为“扭转整个凤太矿田地质找矿局面的”的会议,在凤县凤州龙口邮政所一个小小的会议室里召开了。会上,各路精英出资料,摆事实,既侃侃而谈,又针锋相对,从地质学、矿藏学等不同角度,对秦岭山脉地质构造进行了重新认识,大胆地提出了一种全新的“层控矿床”理论,他们用新理论、新方法、新思维,打开了找矿工作的新局面。经过专家论证,会议一致认为:绝好的机会就在眼前,大秦岭不仅有矿,而且可能有大矿,有多金属矿床!

从“东方风来满眼绿”的那个春天,他们结束了一般性的地矿普查,向“详查-勘探”进军。为了彻底揭开秦岭矿带神秘的面纱,上级决定开展地质找矿大会战,各路人马云集凤县,摆开了空前的地质会战战场。普查、钻探、坑探一起上,沉睡了千万年的荒山,一片沸腾。各路地质人员经过多年的努力,终于把凤太地区3000多平方公里的山头像篦子梳头那样调查了一番,编制出了具有实用性、操作性强的成果调查图,基本搞清了这一地区含矿地层、构造框架、成矿条件、找矿方向等。由于工作扎实、细致,时过二十多年“层控矿床”理论至今还在指导着实际工作。由于理论正确,思路清晰,方法对头,铅硐山、八方山、银母寺、银洞梁、峰崖等一座座品位高、开采价值大的矿床石破天惊,相继探明。以前那些星星点点的小矿点、小矿带,在七一七人手上变成了一座令世人瞩目的凤太矿田。然而,计划经济时代,国家对他们的政策是“只找不采”,不管什么矿,找到了,地质报告交给国家,就算完成了任务。开采收益就成了别人的事,他们就只能远远地品味别人采矿的快乐。

时光飞驰至九十年代,国家大规模改革,把地勘队伍分为野战军和地方部队,七一七总队成了地方部队。这时,已积累了相当找矿经验的他们,丝毫没有因为体制的变革而懈怠了找矿工作。相反,抓得更紧了。他们积极更新设备,研究学习先进的找矿理论,掌握现代勘查技术,总结规律,提出了新的奋斗目标,开始了起点更高、难度更大、周期更长的新一轮地质找矿。他们继续向多矿种开拓,向深部找矿进军,一步一个脚印地在大秦岭中跋涉、探寻、发现、创造……

——大面积开展区域地质调查,探清秦岭山脉地层构造框架、含矿源特征、控矿因素;

——深度普查,通过钻探、坑探,弄清矿种分布、矿体部位……

——深度勘探,探明储量、开采技术条件。这一流程少则二、三年,多则五、六年,像铅硐山矿床从普查到勘探结束用了整整八年的时间,一个抗日战争的年代。

找矿是个漫长而复杂的工程,有时喜事连连,有时却毫无进展,有时甚至会颗粒无收。许多地质队员,跋涉一生,奋斗一生,最终却带着一无所获的遗憾离开人世。而七一七人是幸运的,他们在最近十年里,又相继找到了凤县丝毛岭金矿、凤县九子沟铜矿、白杨沟铅锌矿等矿床。并调整了找矿思路,开展了就矿找矿工作,使老枝再发新芽。峰崖中型铅锌矿储量又有增加,且有望成为大型铅锌矿的潜力。除此而外,他们还圈定了一批有矿床前景的地段,为凤太矿田的进一步发掘奠定了良好的基础。这期间,他们还参加了陕西省地质灾害大调查,承担了陕西省一些地区重点矿山的外围找矿,解决了矿山无法再生、资源面临枯竭的问题……

为人民谋福利的人,人民会永远地记住他们。党和政府向这支英雄的探宝队伍授予了很高的荣誉。他们近几年的找矿成果获得了西北有色地勘局找矿成果发现一等奖,他们被陕西省人民政府评为“1996—1997年度地质找矿先进单位”,受到隆重表彰……

创新观念拓市场

在计划经济条件下,我国地质工作实行的是公益型的运行体制,但在社会主义市场经济条件下,这种体制渐渐被打破。上世纪九十年代初期,国家提出“地质勘查成果商品化,地质勘查单位企业化,地质队伍社会化”,七一七总队被逐步推向市场……

一时间,国家下拨事业经费逐年减少,工作量不能饱和,职工工资不高,好多福利待遇不能落实,人心浮动,工作困难重重。

从国家养活到自谋生路,对于一个完全靠吃皇粮生存的地质队伍来说,无疑是一次痛苦的转变。怎样在市场上求生存?如何在改革中求发展?这样一个崭新的重大课题也现实地摆在了七一七总队千余名职工面前。压力就是动力,七一七人没有被困难吓倒,他们不等不靠而是卧薪尝胆勇敢面对,在艰难岁月里,走出了一条创业的新路子。

市场不会同情弱者,求生存、谋发展,唯一的出路是转变观念,大胆改革,实施战略转移。经过思索、学习、取经,总队提出实现“三个转变”,即“在思想观念上由吃皇粮到自己找饭吃的转变,在管理体制上由计划经济向市场经济的转变,经营方式由以地勘为主向地勘、矿业开发一体化转变”,逐步走出计划经济时代的影子,摆脱旧体制的束缚,把队伍带到安全地带。

他们以地勘人素有的豪迈,以工业尖兵大无畏的精神,沉着应对,主动出击,打响了一个又一个攻坚战……

——及时调整发展思路,开发矿业。主动和地方搞好关系,采取“互利互惠”的办法,以技术、管理入股,地方出地盘、调协外部关系,联合办起了一批采、选矿企业,共度难关,自我发展……

——分流人员,精干高效。从精干地质找矿队伍入手,使地质找矿人员由原来的150多人减少近50人,实现了轻装上阵,精干高效。

——多业并举,多种经营。他们充分调动各个方面的积极性,不断拓宽筹资渠道,并创造性地起死回生了一些资源,盘活了一批资产……。他们还利用自身优势,大胆开拓岩土工程和建筑施工市场,并取得了骄人的业绩。1987年所承揽的宝成铁路观音山火车站岩石山体大吨位锚索加固工程荣获铁道部科技进步二等奖;1996年承揽的西安钟鼓楼广场深基坑边坡支护工程受到了建设单位的嘉奖和好评,成为一项名牌工程。

经历了一个艰苦探索的过程,经历了改革的阵痛,经历了前进中的迷茫,七一七人很快找到了一条“以地质找矿为基础,以矿业开发促发展”的自我发展的新路子,使总队在市场经济条件下焕发了生机与活力。

开发矿业增后劲

作为给国家寻找战略资源的地质队,没有一点矿产开发权,既不利于队伍的生存,也不利于国家的可持续发展。长期的计划经济,形成了地勘人“只找不采”的习惯。体制机制一变,他们成了端着“金饭碗”讨饭的人。七一七人深知“发展才是硬道理”。对他们来说,“做强主业”是立队之基,而“做精产业”才是强队之本。十几年来,他们摸索出了一条探采结合、联合办矿、优势互补、自谋发展的生存之路。他们充分发挥自身优势,本着互利互惠、支援贫困山区经济建设的指导思想,采取“自主办矿、联合办矿、多经济成份办矿”的做法,先后办起了二里河铅锌矿、甘肃礼县马泉金矿、东塘子铅锌矿等,以弥补事业费的不足。七一七总队的做法既促进了地方经济,又壮大了自己,赢得了地方各级政府的高度评价。

为了办好矿山企业,他们派出管理人员外出考察、学习兄弟矿山、选厂的先进经验。在矿产品市场价格低迷的情况下,他们引进“邯钢”的管理机制,在矿山、选厂推行了全成本核算,并在技术改造上下功夫,不断增加生产中的科技含量,提高市场竞争力。通过细化管理、降耗增效、技改堵漏等一系列先进的管理手段,使他们与地方合作开办的矿山、选厂,不仅取得了良好的经济效益,而且生产出了品位高、质量好的矿产品。铅锌精矿粉畅销国内,在市场上享有很高的声誉。

日处理规模400吨铅锌原矿的二里河铅锌矿,是有色地勘单位在改革大潮中兴建起来的第一座集采选一体化的中型铅锌矿山,也是七一七总队和西北有色地勘局的支柱矿山。办矿山企业,对七一七人来说是从零端起步,在杂草丛生的荒山坡上,他们凭着地勘人咬定青山不放松的拼搏精神,在一年多的时间里建成了二里河矿。他们又凭着地勘人严谨精细的工作态度,一头盯市场,一头抓管理,使二里河铅锌矿管理和效益取得了双丰收,受到了陕西省有关领导的高度重视。

矿业开发,弥补了地勘费的不足,增强了经济实力,积累了一定的办矿经验。二里河铅锌矿、坪坎、草店等几个铅锌选矿厂多次被评为省、局、县的“先进企业”、“明星企业”。矿业开发取得的双赢效果,不仅激活了本队经济,更带动了地方经济的发展。如今,七一七总队探明的铅硐山、八方山、银母寺等矿山已成为宝鸡市和凤县的主导产业,采、选、冶成龙配套,呈现出蒸蒸日上、生机勃勃的景象,大大促进了贫困山区的经济建设,加快了农民脱贫致富的步伐。总队每年向地方财政做出的贡献位于全省地勘单位之首,为我省经济发展做出了突出贡献。由于他们在矿业开发方面做出了突出成绩,1997年中国有色金属工业总公司地质总局在宝鸡市专门召开了全国有色金属行业地勘单位矿业开发现场会,推广了他们的经验,赞扬他们“为地勘单位走向市场探索出了一条有效的途径”。

同时,他们对整个秦岭山脉有色金属矿藏的开发,坚持“在保护中开发,在开发中保护”的指导思想,提出了整体规划的开发理念,开发条件成熟的,保护价值丰富的,探寻潜力最大的。既保护了自然资源,又可使企业得以持续发展。

由于走对了路子,找到了市场,七一七队近年的经济发展均以较快的速度增长,完成货币工作量逐年上升。2003年比2000年完成货币工作量增长了24.1%,职工收入也随着经济的发展而不断增长,2003年比2000年职工人均收入增长了30%。

一位将军曾说“谁先觅得战机,谁就掌握了战争的主动权。”商场如战场,七一七人及时抓住了商机,也赢得了主动。在许多地勘单位日子颇为艰难时,他们却红红火火。“要探也要采”,这招棋实在是走对了。当然这一决策的实施,原总队长逄承寿是功不可没的。采访中,从现任总队长王明学到其他干部职工,无不这么夸赞。逄队长提倡的地质矿业一体化的路子,虽然在当时还面临着很大阻力不被允许,但他还是打定主意要干这一步虽然在当时并没有明显的收益,可他的远见,却为今天的发展打下了良好的基础。后来,国家有了“谁找到矿谁就有优先采矿权”的政策,这无疑为七一七人采矿亮起了那盏宝贵的绿灯,他们便更为理直气壮、放心大胆地向前走去。

一分耕耘,一分收获。通过开发矿业,不但增强了后劲,而且也抢占了先机。使七一七总队不仅成为我省地勘单位的佼佼者,也成了全国有色地勘单位的一匹黑马。

加强管理创一流

管理是企业发展永恒的主题。正如七一七人所认识的那样,从某种程度而言,企业的危机首先就是管理的危机。而地勘单位本身以大山为家,居无定所,点多,线长,面广,人员流动性大,管理就更加困难。这些年,七一七总队在不断深化、细化管理,使各项管理程序化、正规化、规范化的同时,增强创新意识,提出了“资金上分块运行,经济上两权分立,操作上抓大放小,管理上加强调控”的经营管理新模式,较好地解决了地勘单位走向企业化、自主经营的问题。有效整合了人力、技术、设备资源,探出了地勘单位发展新路子,使自己成为了西北有色地勘局所属五个地勘队的先锋。

前几年全球经济不景气,有色金属产品特别是铅锌价格一路走低,使他们的矿业处于低谷。在压力面前,他们提出向管理要效益,在竞争中求突破。以降低成本、苦练内功为支撑点,确保产量不减,效益不亏,队伍稳定,并促使矿业经济规模不断扩大,产品结构逐步优化。同时,努力抓好营销、信息化建设、技改和后勤管理,逐步走出了计划经济管理残留的阴影,正在形成新的地勘单位管理的新机制。

随着采访的深入,记者渐渐了解到,七一七总队坚持民主管理,紧紧依靠职工办企业,较好地发挥了职代会作用。组织职工开展“群策群力兴我队,立足本职建新功”主题活动。围绕总队工作任务,以提高经济运行质量和效益为重点,动员和组织职工开展了“献计献策、技术攻关、技术比武、技术协作”等活动。搞好队务公开,不断调动和激发职工的积极性、创造性,充分依靠职工民主管理。以情留人,以情用人,以情感人,取得了可喜的成绩。2003年6月,队务公开工作被评为全省先进单位,省总工会给予了高度赞扬。

七一七人在这莽莽的深山里,走过春秋,走过冬夏,默默地奉献着自己的青春和一腔对地质事业的挚爱。他们的工作大多是野外作业,又是在气候极为恶劣的秦岭山中,自然灾害和安全隐患随时存在,稍有马虎,就可能发生意想不到的事故。但多年来,他们牢记“防范胜于救灾,责任重于泰山”的指示,积极推行“以人为本,重心下移,关口前移,以班组安全标准化为基础”的安全管理模式,抓制度,抓教育,抓组织体系,全面提高员工安全意识和自我保护能力。抓好矿山、钻(坑)探、选厂、交通等重点部位安全工作,杜绝了人身伤亡、车辆肇事、重大生产责任性等事故的发生。可谓居安思危,未雨绸缪。由于他们化被动为主动,防患于未然,连续12年被评为局安全生产先进单位,2003年二里河铅锌矿被省安检局、西北有色地勘局评为A级安全生产单位,并获全省非煤矿山安全生产评估最高分。

目前,全队适应市场能力逐步增强,抗风险能力不断提高,主业工作进展有序,矿产经营稳中有进,全队上下红火兴旺。也正是因为有了七一七人的艰苦跋涉、无私奉献,秦岭山也不再沉寂、不再孤单,开始变得鲜活起来,生动起来,充满着一派灵气。

文化兴业铸队魂

地勘事业是公认的艰苦行业。七一七人只所以能常年在大秦岭的崇山峻岭、沟沟岔岔中,为地质找矿、矿业开发跋山涉水,风餐露宿,是因为他们用“以献身地质事业为荣、艰苦奋斗为荣、找矿立功为荣”的“三光荣”精神育人,努力建设一支“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能奉献”的职工队伍。三十多年来,七一七总队就是充分开发和利用这一宝贵的精神资源,文化兴企,构筑了七一七总队的灵魂,使许多人在这深邃的大山里,贡献出了自己一生最宝贵的年华,从而也取得了一个又一个丰硕的成果。

建队初期,他们的主要任务是做大面积地质普查,三人一组,五人一队,处处无家处处家,整日出没在深山。一辆破旧的解放卡车,架上一只用旧汽油桶改制的简易灶,驻扎时搬下来做饭,吃完饭又搬上车走,一两天搬一次家。出发找矿,渴了,喝口山泉水;饿了,啃口带的馒头。食物不够时,只能就近在老乡家买,有时拿钱还买不到东西,就买些土豆、萝卜当主食吃。平时很难吃到新鲜蔬菜,往往一包咸菜就是大家的佐餐。长此以往,不少职工都成了“老胃病”、“老寒腿”。职工生病了,得不到及时医治,全凭体力硬扛。一次有个小伙子胳膊骨折,等日后送到附近医院时,伤口已感染了。小伤变大病,至今还留下了后遗症。1996年有位职工母亲去世,家里发来电报,等他拿到电报后,时间已过去了一个多星期,这位职工只能仰天长叹,朝着家乡向老母亲磕头。

地质队员三件宝,“铁锤、罗盘、放大镜”,铁锤用来敲打石头采集标本;罗盘用来测量、定位;放大镜则用来细查细看石中有无藏金含银。地质队员全靠两只脚板,最远一天要步行百余里。他们每年三月上山,一直到十月才能下山,其他时间做室内工作。山里的天,孩儿的脸,一天三变,刚刚风和日丽,霎时乌云翻滚、大雨倾盆,有时还伴有山洪暴发,每每此时他们总是首先想到抢救转移地质资料、勘查设备,生活用品却总是被冲了个精光……遇有发大水时,工地“三断”,交通中断、通讯中断、粮食中断。他们在没电、没水、没路、没吃的、没住处情况下还要坚持工作。一次他们为保住管线墩子,很多职工不顾一切跳进冰冷、齐腰深的水中工作。听到这里,使我想起了铁人王进喜。他们是真正意义上的拓荒者,人在云中走,雾在脚下绕。秦岭山中是野生动物栖居地,它们的出没常常对地勘队员生命安全构成了极大的威胁。野狼、野猪、狗熊、毒蛇常常和他们相遇,就连小小的蚂蟥也常常偷袭他们……一次,听说一老乡家摔死了一头猪,那时猪肉实行定量供应,炊管员为改善大家的生活,翻了两座山跑了几十里路去买,回来时天色已晚,当他走在豺狼出没的山坳,狼嚎声,风啸声,周围的一切都令他毛骨悚然,用自行车驮着几十斤重的猪肉一路小跑,摔倒爬起,爬起又摔倒,等他回到营地,便瘫倒在地起不来了……

这就是光荣的地质人,这就是英雄的七一七人。“出门背馒头,回来背石头”。为了得到第一手地质资料,他们顾不上家庭,长年累月在大秦岭的褶皱里,在人迹罕至的地方不懈奋斗,来唤醒沉睡在地下的宝藏,用他们的才智和心血为国家找到了多座大中型金属矿。其中有些矿种的发现,还填补了陕西省矿种的空白。多找矿、找大矿、找国家急需的富矿,是他们一生的追求。 (下转二版)

总队领导在集体研究工作。左起:张杰、刘洋、王明学、陈涛、张万业、张德齐

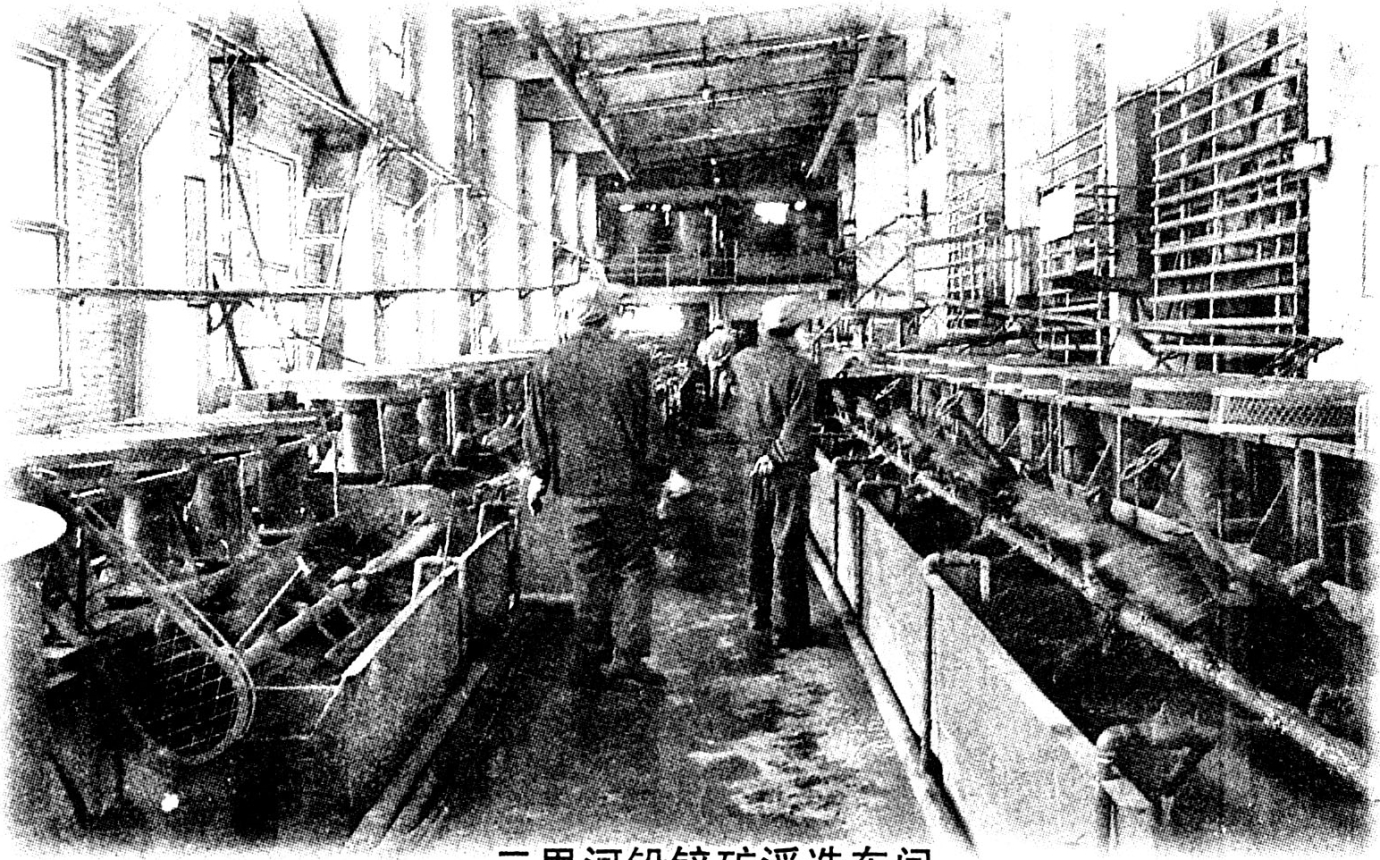

二里河铅锌矿浮选车间

二里河铅锌矿井下

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书