笔底清风道紫珊

——李紫珊墨竹画赏析

□韩琦 墨人/文

到紫珊教授的“竹影楼”做客,看他画墨竹是一种享受。一日,来到竹影楼,画案前国务院温家宝总理的回信,引起了我的兴致,便与紫珊教授谈及了此事。紫珊先生说:“不久前受西安美院一位教授的委托,为温总理画了一组墨竹四屏画,温家宝总理收到后,十分欣赏,便致信感谢”。由此我们可以感受到紫珊先生墨画的魅力。

东坡居士有云:“宁可食无肉,不可居无竹”。在紫珊先生的“竹影楼”便可领悟竹子对他的重要了。楼外种竹,楼内竹凳、竹椅、竹榻,加上“有客清风至”的宜兴竹节壶,一个“竹痴”的雅号不为过罢。说起紫珊先生画竹,从先师叶访樵先生处学艺算起,已足足过了四十多个春秋,当年的同窗中有著名画家江文堪、张玉民、樊洲、刁呈健等人,他们在当今的陕西画坛名噪一时。而紫珊教授却淡泊名利,苦守砚田,以竹为伴,养成了泰然处世的君子之风,活脱出了竹子的品格。

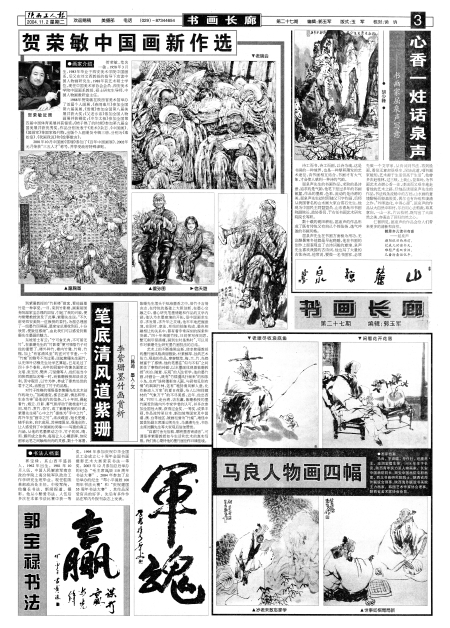

对竹子性格的领悟是李紫珊先生艺术创作的动力。“加减通变,揉古出新,情态即形,生命为神”是他创作的信条。几十年间,晨起看竹,烟云、日影、雾气皆浮动于疏枝密叶之间。观竹、赏竹、悟竹,成了紫珊教授的日课。紫珊先生将“心中之竹”提练为“手中之竹”,再升华至“画中之竹”。浓淡疏密,短长肥瘦,随手拈来,自尔成局,其神理俱足。观他创作,让人感受到了中国画的灵魂——写意的真正内涵,从他的笔墨律动之中,竹子的风、晴、雨、露所成之佳构,每每让人心潮澎湃,惊叹画家运笔之间触纸而泻的灵感。数十个寒暑,紫珊先生埋头于纸海墨香之中,借竹子言情言志,在传统的基础上大胆创新,在墨心交融之中,潜心研究笔墨情趣和作品的文学内涵。他认为水墨意境的开拓,是中国画求生存、求发展,求升华之灵魂。他牢牢地把握意境,在取材、章法、形线的抽象构成,墨色相融相让的关系中,都有着非常深刻的探索和突破。“四十年来画竹枝,日间挥写夜间思。繁冗削尽留清瘦,画到生时是熟时”,可以用作对紫珊先生研究墨竹画技法的总结。

艺术上的不断推陈出新,使李紫珊教授的墨竹画风格清丽雅致,朴素醇厚,独具艺术张力。观他的作品,廖廖数笔,梅、兰、竹、鸟都被富于了感情,他的笔墨在“似与不似”之间抓住了事物的神韵,以水墨画体现着紫珊教授“淡泊、随意、乐观”的人生哲学。他的墨竹画,诗画合一。既有“竹楼清风扑面来”的相依小鸟,也有“谁将清影容入画,与君相见别有情”的飒飒竹林,还有“唯待清风解人意,化作新凉入万家”的夏日夜景,给人以相同题材的“气象万千”的不尽美感。近年,他出西域、下四川、走台湾、访东瀛,紫珊教授的墨竹画受到海内外专家学者的认可,并多次参加全国性大展,获得过金奖、一等奖,成果丰硕,作品流传至日本、新加坡等国家及中国港、澳、台等地区,被画坛誉为“竹痴”。难怪中国美协副主席潘公凯先生、马潇潇先生,书协主席沈鹏先生等大家观后倍加赞赏。

“自喜竹舍无俗韵,聊将墨香寄清音”,可谓是李紫珊教授如今生活和艺术的真实写照。我们衷心期待他的墨竹画创作日臻佳境。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书