开拓创新写华章

——记岐山县岐星热电有限公司董事长兼总经理、省农民企业家王德堂

宫玺峰 李新越

董事长兼总经理王德堂

从西宝高速公路坐车途经蔡家坡开发区,人们的视线无不被耸立在渭河畔高大的烟囱和冷水塔的雄姿所吸引,这就是西北地区惟一的村办电厂——岐山县岐星热电有限公司。它像一颗璀璨的明珠,镶嵌在西秦大地上,熠熠生辉。

岐星热电有限公司始建于1996年,总投资7500万元,1998年2月投产。几年来,企业由最初“一机一炉”发展成为“三机四炉”,由单一发电发展成为热电联产。全厂现有职工200多人,其中各类专业技术人员100多人。在企业集团公司的正确领导下,热电有限公司生产经营稳步增长,内部管理日益完善,降耗增效取得较大成绩,年发电量从1998年的3400万度到今年的1.2亿度,年创利税近千万元,产值利税年年翻番,安全运行24070多天,成为远近闻名的明星企业、利税大户,和无泄漏、无污染、环保式的花园工厂。多年来,企业以良好的经济效益和社会效益,先后被评为陕西省百强乡镇企业,省科技先导型企业,省青年星火科技示范企业,被县、市多次评为优秀乡镇企业和环境治理先进单位。

共产党员、退伍军人,今年52岁的王德堂就是岐星热电有限公司的创始人和现任董事长兼总经理,他还担任岐星企业集团党委副书记、副董事长职务,同时又是成绩卓著的省、市农民企业家。和他朝夕相处的岐星村干部群众都说王德堂为办热电有限公司把力出扎了。10多年来,王德堂怀着对党和人民的无限忠诚,对集体事业的无限热爱,以共产党员的宽大胸怀和无私奉献精神,以退伍军人特有的钢铁意志,不畏艰辛,开拓创新,使岐星热电有限公司越办越好。他那种强烈的事业心和坚韧不拔的毅力,让多少领导为之感动。省委书记李建国为他题词:“发展经济,电力先行”,全国人大法治委高德占为他题词:“热电联产,利国利民”;原副省长刘春茂为他题词:“事业重如山,创业求乐趣”,这些,正是他一个农民企业家创业人生的真实写照。

创业百战不畏难

岐星企业集团公司原有工贸企业32家,农业单位16个,97年工农业总产值已达到2.48亿,是率先跨入省级乡企甲级队行列的企业之一。1996后前后,频繁的峰期停电限电,成为制约岐星经济发展的“瓶颈”,32家企业饱受停电之苦,仅此一项年损失利税1000多万元。同时,企业使用的17座工业小锅炉给村子造成严重污染。岐星集团公司领导班子经过科学论证,果断做出决策:发展热电联产、资源综合利用、筹办热电有限公司。

一个两全其美,造福岐星人民的宏图蓝图在运筹帷幄中形成了,可谁来担当电厂建设的任务?农民办电厂;开天辟地头一回,想都不敢想,加之困难重重,村上找了好些人,结果,没人敢挑这副重担。原党委书记董事长冯德玉慧眼识英雄,瞅准了年轻有为的共产党员、退伍军人,当时担任建筑公司书记的王德堂。老冯找来王德堂语重心长的希望他能不辱使命,勇挑重担。王德堂当时心里直打鼓,一无资金、二无技术、三无人才,这厂子咋办?他先没敢应承。经过充分调查研究,当老冯第三次找他谈话时,他像军人上战场一样挺起胸膛保证:有组织的信任,有干部群众的支持,困难再大决不退缩,我要竭尽全力办好热电厂。就这样,王德堂成为电厂筹建组组长。

村上没选错人。王德堂当过兵,筹建过企业,又担任过多年的村干部。不仅思想活跃,待人宽厚,处事诚信,更重要的是事业心强,具有不向困难低头的开拓创新精神。

一间办公室,两张桌子,几条板凳,4个人,1.5万元,一辆旧吉普车,这就是村里提供给王德堂的全部家当。筹建电厂起码需要7000万元垫底资金,这笔钱从何而来?面对最大难题,王德堂没有抱怨,没有退却。1996年2月1日,别人还沉浸在春节的欢乐气氛中,王德堂却扛着铺盖来到热电厂工地上,开始了他人生的又一次艰难创业。

筹建处的工作千头万绪,他邀请专家、实施土建工程、采购设备、安装设备、贷款、培训员工……所有的工作都有条不紊地同时进行。

王德堂不愧是军人出身,干起事来雷厉风行。筹建组于96年2月1日成立,3月11日就举行电厂开工奠基仪式;4月24日省经贸委批准了项目可行性研究报告:5月10日省电子投资公司董事长刘春茂来村视察;5月28日,总公司聘请的技术专家、总工程师洪书贤到厂,并开始组建由各方专业技术人员组成的筹建处工程组;7月初,受省工商行委托,宝鸡支行对岐星热电厂项目进行投资收益评估;初步同意提供3000万元贷款,并行文上报省行……。

工地上已是人欢马叫,热气腾腾,订购的设备已经谈好,可是,省上批的贷款却迟迟不能到位,钱还没有着落,王德堂急得吃不下饭,睡不着觉,头发一抓一把地往下掉。但是,困难吓不倒王德堂。他是从困境中走过来的人。筹建电解锰厂那会,他啥苦都吃过,硬是把厂子建成了。他坚信办任何事只要抱着必胜的信念,办法总比困难多。

没钱,他申请企业集团向职工群众集资。由于全村人的鼎力支持,很快集资1000多万元,解了燃眉之急。为了那3000万元的贷款,他一趟又一趟跑西安找行长、找省长、找省委书记,可事情还是没有进展。跑的次数实在太多,连省工商行的门卫都把他都认下了,被他为集体办事的这种精神所打动。一次门卫告诉他;说省上领导到汤峪金融宾馆参加省工行的一个会议,你去一定能见人。得到消息他立马就往汤峪赶,见了刘省长,他拉住刘省长的手不放,诉说自己的难处,请领导无论如何要支持他。本来他专门要招呼领导吃饭,可那会根本轮不上他。省工行领导请他一起吃饭,难得有这样的好机会,一次能见那么多的行长,他就毫不客气去了。饭桌上,他反客为主,见人就敬酒,四个桌下来,那天,平时不甚喝酒的他喝了1.6斤,谁见了都吃惊。借着酒劲,他向领导诉说了自己的难处和农民办企业的不容易,恳求在坐的领导支持他。那一次,他给所有的领导都留下了很深的印象,包括省工行行长的夫人。一次,他到行长家,行长不在,行长夫人一下认出了他,“你是岐星电厂的……”,“我是王德堂,汤峪渴酒的那个”,“以后可不敢那样喝酒,会伤身体的”。“我不是爱喝酒,实在是事把我逼的,不喝不行,电厂已开工,可贷款还下不来,你说我不急乍办呀”。行长夫人又一次被感动了,答应一定替他说话。

贷款没下来,欠着帐先干。工地施工全面铺开,一天都没停,最多时有8个工程队1000多人,工地上机器轰鸣,车水马龙,一派热气腾腾的大战景象。军人出身的王德堂知道前线打得越猛,在谈判桌上才越有利;工程进展越快,越能赢得银行及各级领导的支持。1996年10月在没有一分钱贷款的情况下,所有工程主体全部起来了。

1996年11月,程安东省长来视察后,对王德堂在一无资金,二无技术的条件下,不等不靠打破常规,白手起家的创业精神给予高度赞扬。宝鸡市工行行长检查完工地后说;真是一群干事业的人,了不起。

精诚所生,金石为开。王德堂顽强拼搏的精神,敢为人先的胆识和奋发向上的干劲,使省、市许多领导无不叹服。1997年3月3000万元贷款终于批下来,王德堂心中的一块石头终于落了地。

钱到帐后,王德堂立即安排购置设备进厂,并选送60多名青工进入宝鸡电厂学习培训,并开始召收第二批新工。各项土建工程拉开了决战的序幕,设备陆续进行安装。到97年底,就顺利完成了一期建设工程的土建及设备安装任务,完成了设备的部分调试和整体启动调试,实现了化水、锅炉、电气、及汽机四大专业的试运转。1998年2月20日,岐星热电有限公司举行隆重的投产庆典,来自省、市、县各级领导纷纷前来祝贺。经过2年艰苦的努力,承载着岐星村6000口人光荣与梦想,饱含着王德堂无数心血的岐星热电有限公司终于并网正式发电了。

一分一厘总关情

岐星热电有限公司家大业大,经王德堂手中每年批过的钱有上千笔,几千万元。可是,他不觉得权大,而深感责任重大。他时刻清醒地牢记着,一分一厘都是集体的财富,是群众的血汗,一分一厘都不能乱花,都要用在刀刃上。从筹建热电厂到如今,王德堂头脑中的这根弦非旦未有过丝毫松动,而且越绷越紧了。

岐星热电有限公司建成投产了,这个原计划投资7600多万的工程,王德堂仅花了5000多万就建成了。建筑工程普遍超预算,没有听说那个工程达不到预算,可王德堂办电厂,不但没超标,而且节约2000多万元,这不能不说是个奇迹。

王德堂出身贫苦家庭,自小就懂得了精打细算。过日子的道理。前些年办电解锰厂、为贷款求人的罪他没少受。因此对来之不易的钱他十分珍惜,一分钱狠不得掰两半使。在工程建设和设备购买上,他精打细算,多家比较,谁家质优价廉他就用谁家的,六亲都不认。

公司要建80米高的烟囱,村上建筑公司想干这活,一核算需160万元,120万元都说包不住。因是本村企业,“肥水不流外人田”,就让干。谁知正在挖基基础的时候,具有资质的内蒙电建四公司找上门来,说建烟囱一米一万,80万。我们是专业队伍,专门建电厂,还能便宜。最后以70万签约。双曲线冷却水塔也是由内蒙电建四公司干的,预算了270万元,结果以155万元成交。仅这两项就节约工程款215万元。

公司用的都是大型设备,一台设备都是三、四百万,稍有疏忽,就会给企业造成巨大损失。王德堂在价格谈判上摸索出了一套经验,他那股缠劲没有人能赶上,每次压价谈判都达到了自己的目的。公司的一号锅炉是武汉锅炉厂的产品,当时是225万,买第二台就是180万,第三台是166万。第一台汽轮机用洛阳产的,花了425万。买第二台时他货比三家,最后采用太原一家兵工企业的产品,只花了325万,第三台就成了268万元。质量比第一台还好。

工程需两个除盐水箱,有位熟人极力推荐西安电力机械厂的产品,两个要价80万元,不就是个水箱嘛?怎么这么贵?他嫌价钱太高,最后让蔡家坡镇机械厂生产,花六万元就弄成了,至今使用情况良好。

第一批货物中有减温减压器,78万元,他当时不懂,专家说很重要,非买不可,他就打了40万元的预付款,可货拉回来一年却没啥用,而且是假冒货。这时他已是内行了。便与生产厂家打官司,官司赢了,要回了38万。

省安装公司与他签订了135万元的安装合同,可干了两个多月后,却说预算做错了,是270万,要求追加合同。拿来追加预算的报告,并让他写一个收条,他没写。要求对方赶进度。但这家工队的速度太慢了,6个月的工程干了16个月。为追加工程款,安装公司把热电公司告上了法庭,结果安装公司不但输了官司,且因电厂提出因超工期还要罚款,最后,只给对方118万元。王德堂没拿对方一分钱好处,因此他一身正气,敢于用法律武器保护企业的利益。

一桩桩,一件件,王德堂就是这样千方百计压缩开支,每次采购设备,他都不打预付款,货到用一段时间再付款,把主动权留在自己手里,对方产品有质量问题,立即退货,自己没有任何损失。

在辅机订货会上,他领导筹建谈判人员在全面了解设备材质、性能等质量指标的基础上,采取多头接触,广集信息,对比筛选的方法,采购的设备订价均低于原来预计的价格,且都是电力行业的正规生产厂家的产品,质量可靠。据初步计算,全部成交价比预算减少80万元。

在筹建过程中,王德堂要求千部严于律己,防微杜渐,自觉抵制拜金主义、享乐主义,把好权力关、金钱关、色情关、人情关,他自己率先垂范。一次,有位领导介绍的客人来推销电缆,给他送了一个包,里面有3万元和一枚金戒指,一条金项链。他立即将情况告诉了冯书记,最后将原物退回。并拒绝购买这家比市场价高出许多的电缆。在采购设备的过程中,筹建人员成为施工单位和设备生产企业进攻的对象,为了对得起6000村民,避免徇私舞弊,王德堂始终坚持集体决策的原则,在订货、谈合同时,集体与厂商见面,集体洽谈定案。这样不仅节约了开支,也保护了干部。

热电公司建设是个投资大,花钱名目多的工程。为了用好管好每笔钱,他不仅从大处着手,小处也不放过。随着设备安装的展开,各种包装木料铺了一地,他请来木工师傅利用废旧包装木料做了25张三斗桌,40条连椅,20多个板凳,解决了公司各科室办公所需要的桌椅,为工厂节约资金1.8万元。

借船出海创大业

热电公司是个资金密集,技术密集型企业。农民要办电厂,啥都不懂,谈何容易。王德堂不这样看,不懂可以学,请教专家,借力使力,没有办不成的事。热电企业涉及机、炉、电、化四个专业,只有初中文化的他那懂这些,就虚心请教,从实践中学习,由外行变成了内行。现在电厂哪一门技术没有人能糊弄了他,而且他发现的问题连技术人员都不一定能看出。

筹建之初,他就请了原霸桥热电厂的厂长做他的总工,邀集各方面专家组成10人专家组,解决电厂各种技术问题。他对这些专家十分尊重,从生活上给予无微不至的关怀。那段时间工作十分繁重,可专家家里有啥事他派专车接送,并叮咛陪同人员一定要把专家家里的事处理完再回来。尽管当时条件艰苦,但对专家的吃、住安排都是最好的。当时王德堂的月工资仅500元,而给专家每月工资2000元,吃住免费。

王德堂尊重技术人才,为热电公司吸引来不少优秀专家,解决了许多技术难题。电厂运行初期,汽轮机发生故障,他请宝鸡电厂、西北电管局的专家来排除,谁都不敢下手,电话打到生产厂家,厂家说得把机器运来,需3个月时间,花18万元。厂子刚运行,那能经得起这样的折腾,刚办起来就停电3个月,那唾沫星把他都能淹死。后他听说彬县电厂有位姓康的师傅修了一辈子汽轮机,很有经验,他赶紧把康师傅请来。康师傅来后一看情况顾不上吃饭,立马拿起工具,连夜工作,仅用一块钢板就把汽轮机卷曲的叶片慢慢扳直了。没花一分钱,设备就恢复正常,运行五六年了,至今都没出过问题。他立马决定长期聘用康师傅,年薪2.5万元。有了康师傅,厂里便辞退了多余的13个外聘技师。外聘技术人员走后,经过严格培训考核的一批职工,很快上一线,亲自操作,队伍很快锻炼出来。以前有专家,自己的人根本插不上手,而且技术故障相当多。康师傅来后,很少发生技术故障。

他对康师傅的生活十分关心,每次接送都用最好的车,生活上给予最好的待遇,几年来康师傅为厂里解决子许多技术难题,还培养了一批新人,节约资金上百万。康师傅今年60多岁了,身体又不大好,就对王厂长说明年就不来了,家里想盖房,我给你重推荐一个人。王厂长说,你盖你的房,有事我再请你,盖房期间工资照发。一个退休工人,还能受到厂长这样看承,康师傅感动得不知说啥好,越干越有劲,越干越认真。

王德堂非常珍惜人才,只要是人才他不拘一格大胆启用。厂里有几个车间主任,班组长是外村人,有些本村人对此有意见,说是咱们办的厂咋能让外村人当干部,王德堂针对这种狭隘的小农思想,他教育开导大家说只有大胆使用人才,企业才能发展,况且外村人仅挣的是工资,本村职工都有股份,人家在为你打工,应感谢人家才对。

借脑子发财是王德堂的一贯 主张,他深信只有人才为我所用,企业才能迅速发展,企业管理才能上水平,上档次。为此,他从银行,国有大企业聘请了一些管理专家,为他出谋划策。他大但借鉴国有大企业的管理经验,加上乡镇企业的灵活性,使管理水平不断提高,当许多人认为王德堂不会管理的时候,他所领导的热电有限公司却借脑发财,借船出海,以现代化的管理水平创造了奇迹。

科学管理创佳绩

在管理上,王德堂积极开拓,勇于创新,以科学管理为目标,大胆组织机制创新,推行职工参股经营,调动职工积极性,重视制度建设,坚持规范化管理。组织编写了10万多字的规章制度和操作运行规程,印发全厂职工执行。在工厂,他开展正规化、军事化管理,强调一切行动听指挥。电厂是个技术密集型企业,无论哪一个环节出问题,那一个操作不按规章办,就会影响全局,因此,他对操作规章常抓不懈。为了不断提高经济效益,他先后建立了工作责任制考核,降耗增效挂勾奖罚等细则,实施目标管理、成本控制等卓有成效的管理办法,从而使岐星热电有限公司自建厂以来不仅保证了安全生产,而且,发电供热量连年以20%的速度递增,经济效益连创新高。

为了提高职工技术操作水平,建设一支高素质的职工队伍,王德堂舍得花钱,为电厂职工办电大班,学习热能、动力专业,大大提高了职工的学习热情和工作能力。今年,王德堂又主持开展了为期80天的理论与实践相结合的岗位技能比赛活动。比赛采取背写操作票、系统图、现场解答问题、模拟事故现场处理等办法,使一批技术过硬、工作负责任的优秀员工脱颖而出。

为鼓励职工学技术,公司每年都评先进模范,岗位能手,并给评出的模范和能手每人每月70—100元的岗位津贴,从而激发了职工学技术的热情。

在经营上,他不断扩大热电公司生产规模,坚持供销和自用两条腿走路,以抵御市场风险。岐星热电公司当时主要是为岐星企业服务的,水泥厂的用电量占电厂发电量的80%,这样水泥厂的生产波动会给电厂造成很大影响。因此必须扩大规模,增加用户,才能使企业立于不败之地。

几年来,在企业效益不断提高的同时,王德堂努力把企业做大做强。企业一年一个工程,已由最初的一机一炉发展到现在的三机四炉,发电量从6000KW发展到现在的18000KW,年可发电1.2亿万度,供热从1万吨到现在7.3万吨,供热面积达60万平方米。在保证主用户电、汽供应的同时,王德堂积极招商引资,不断扩大用户范围,目前,企业已承担起了给以本村企业为中心的24户企业供电供汽和以陕九二区为中心的23户企业供热的任务,基本形成了大小兼容,互联互利的市场供应网络。岐星热电公司的崛起,替代了周围21台小锅炉,提高了蔡家坡地区的空气质量,为环保事业做出了贡献。

目前王德堂正以其电价、热价便宜的优质,利用蔡家坡开发区招商引资的契机,千方百计为落户企业提供优惠条件和服务,现有11户企业落户岐星热电有限公司周围。

由于管理科学,经营得法,岐星热电有限公司在煤价不断上涨的情况下,经济效益和其他各项经济指标,连年以20%的速度增长。

面对辉煌的成绩和人们的赞誉,王德堂没有满足,没有停步,他壮心不已,正在筹划着热电有限公司的发展蓝图。他认为,岐星热电有限公司正处于天时地利人和的最佳发展时期,热电有限公司位于蔡家坡开发区,随着政府招商引资力度的不断加大,加之他们的热电价格远低于市场价的优势,热电用户会不断增加。国家现在鼓励发展民营经济,企业又进行了股份制改造,蔡家坡地区要大开发,经济要大发展,他要充分利用企业地理位置的优势,充分利用国家政策,广结良缘,使企业在二三年内再有一个大的发展。

有这样意志坚定,高瞻远瞩的企业家坐阵,相信岐星热电有限公司的明天一定会更美好,更辉煌。

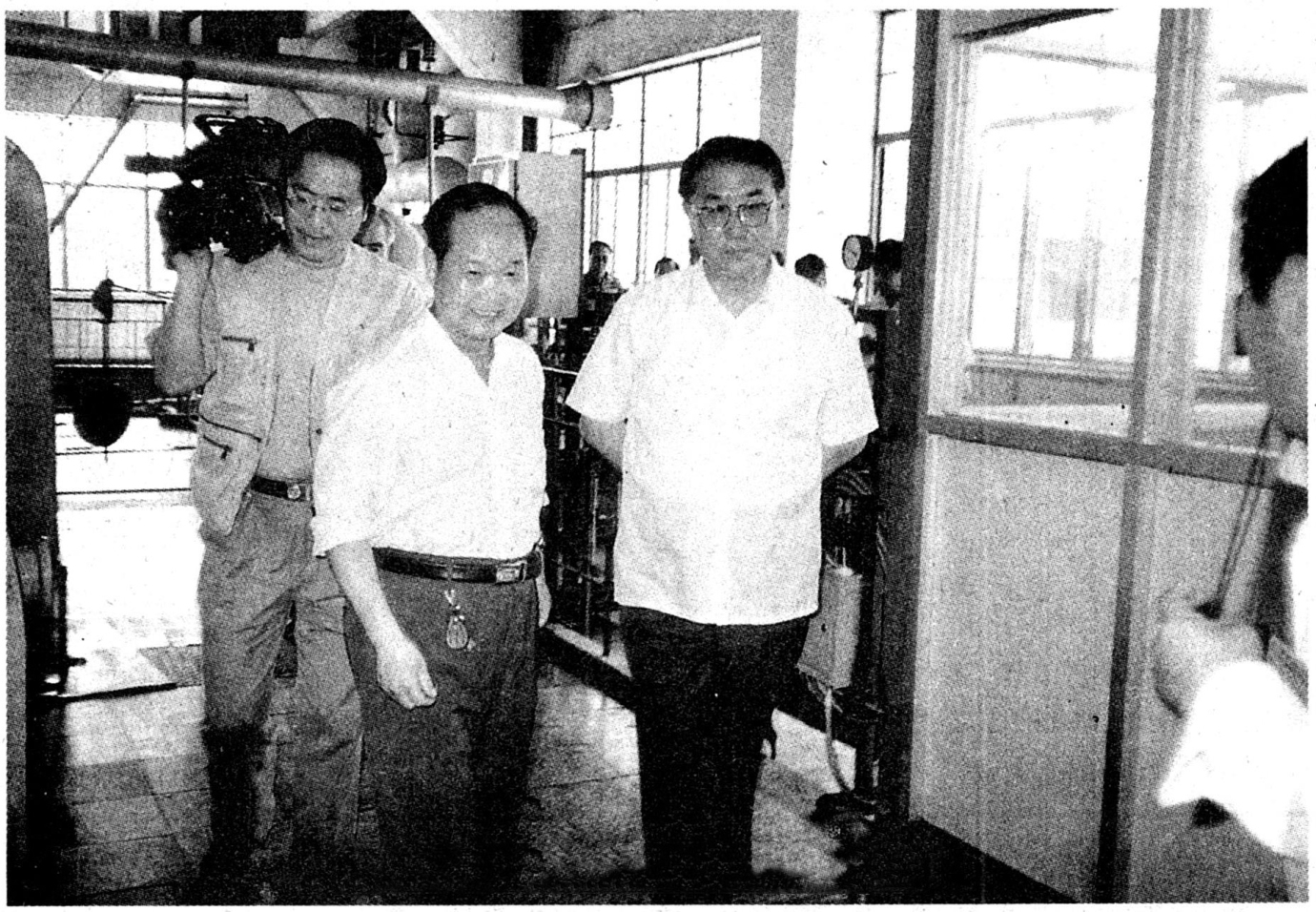

1997年10月7日,热电厂厂长王德堂(前排右三)向前来视察的省委书记李建国(左二)介绍热电厂建设情况。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书