桃花依旧笑春风

背景

1951年,16岁的赵梦桃进入陕西西北国棉一厂。1952年5月,在学习“郝建秀工作法”活动中,赵梦桃以最优异的成绩第一个戴上了“郝建秀红围腰”。在挡车时,别人巡回一次需要3—5分钟,可她只用2分50秒。她进厂不到两年,就创造了千锭小时断头只有55根、皮辊花率1.89%的好成绩,她第一个响应厂党委“扩台扩锭”的号召,看车能力从200锭扩大到600锭,生产效率提高了3倍。

赵梦桃提出了一个响亮的口号:“不让一个伙伴掉队!”在她的影响下,“人人当先进,个个争劳模”蔚然成风。从1952年到1959年7年中,她创造了月月完成国家计划的先进纪录,还帮助12名同志成为企业的先进工作者。1959年,她和她的“赵梦桃小组”双双出席了全国群英会,成为纺织战线一面旗帜。1963年,赵梦桃又创造了一套先进的清洁检查操作法,这一操作法在陕西省全面推广。同年,这位全国劳动模范因患癌症病逝,年仅28岁。

“赵梦桃小组”这面旗帜至今仍放射着耀眼的光辉。

工厂俱乐部门前的赵梦桃塑像 张满定 摄

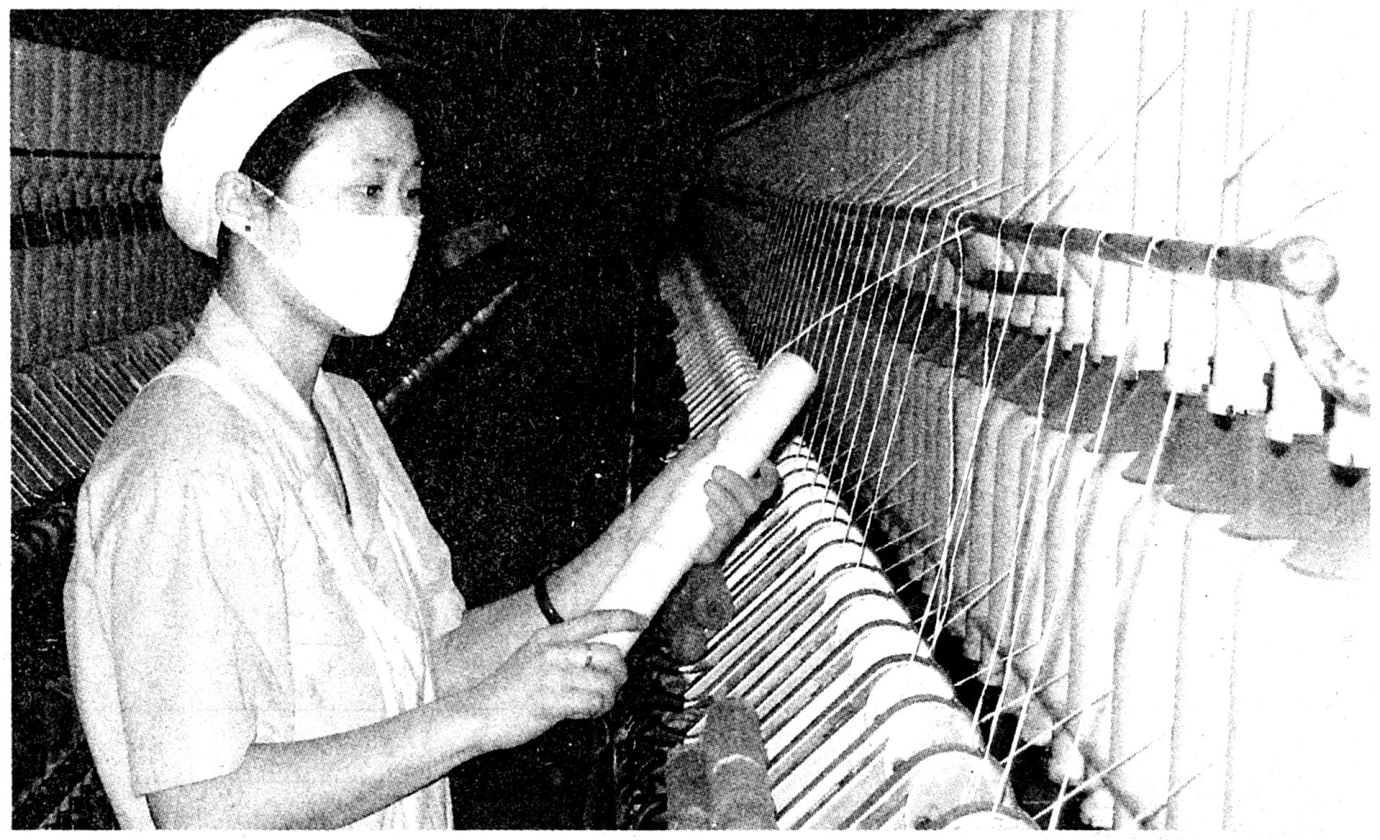

在咸阳西北国棉一厂纺织车间的弄档里,“梦桃小组”的姐妹们依然紧张忙碌的穿梭其中。这个光荣而优秀的小组至今仍然保持着四十多年前建组时的传统,并将“梦桃精神”继承和发扬。

由计划经济时代进入市场经济时代,企业也从原来的西北国棉一厂改制成为风轮纺织股份有限公司。一切都在变,由全国劳动模范赵梦桃同志名字命名的“梦桃小组”也在变,四十多年过去了,组长已换了十届,现在的组员全是一些年轻人,她们在业余时间也去“卡拉”一把或是享受一下美容的滋味,她们的衣着、视角、观念都在与这个时代俱进,当然一代代传承下来的“梦桃精神”也在悄悄地发展变化着。

荣誉将我们维系

邓小平同志曾说过,只讲精神不讲物质,那是唯心主义。时光,走过了四十多年,这个时代与赵梦桃生活的那个时代有着巨大的差异,人们对物质的追求也习以为常,荣誉一词已很少被人们提及。可如今,在“梦桃小组”中的女工每月除去其他,拿到手里的只有七百多块钱,是什么力量在支撑她们,日复一日,年复一年,巡回在三尺弄档——是信仰,是集体的荣誉感。在梦桃去世四十多年后,这个小组依然步伐坚定地走在新的历史征程中。

李爱华是现在“梦桃小组”里年龄最大的一位女工,家庭生活比较困难,女儿上学,爱人也从单位下岗,自己又长期患病,但是她从来没有在工作上掉过队。在她的生活中,无论是过去还是现在,最重要的那部分,依然在“梦桃小组”里。李爱华说:“我进梦桃小组已经二十多个年头了。送走了七任组长,自己至今仍然是一名普通的组员,我这人嘴笨,不会说话,只知道老老实实干活。虽说只当了三年标兵,再没有其他荣誉,平心说我也付出了很多,有时曾觉得挺委屈的。可是委屈也不能拖小组的后腿,我们小组人人都有挺强的进取心和荣誉感。我就是要在本职岗位上默默奉献。作为小组的老成员,应该给年轻人树立个榜样。”

这也许是老成员的想法,青工王静是纺织厂的子弟,从小就在这里生活,或多或少地感受过“梦桃精神”。“虽然在别人眼里,在梦桃小组里又苦又累,和别人拿一样的工资,但我觉得既然到这里来,就一定得干好自己的工作,干出个样子来。”王静说:“说真的,我并不想从这个集体里走出去,我觉得这个地方特光荣。”有时连王静自己也想不通,为什么会为一个看不见摸不着的荣誉,去这样工作,但是大家都在为那种荣誉去奋斗,其实她们真没想得太多。

很难想象,这些仅仅靠荣誉维系起来的年轻人是如此的单纯。对于七百多块钱的工资,没人说什么,她们仍然快乐地生活着,享受着阳光、笑容和亲情,在平凡的工作岗位上悄悄地改变着人生的架构。

身与心的历练

这是一个优秀的小组,这是一个光荣的团队,每个姐妹身上都有一个耀眼的光环,在别人眼里,她们是先进是标兵,但要进入这个集体真可谓不易,四十多年来,“梦桃小组”的技术一直是优一级,没有其他小组能超越。

组员杨乐在讲述她刚进小组时练技术的情景依然哽咽哭泣。“刚开始的四天里,我趴在车上接不上一个线头,接不上一个头啊……技术不得要领,手上全是纱线拉出的口子,那种疼痛真是无法忍受,当时我心里特别难受。从小到大,没有受过这样的苦。”这对于年轻人来说真的太难了,但教练板着脸,依然无情的考核、打分。“一个班下来,我头疼得都站不起来,那种感觉……当时回来就哭,我给妈妈和姐姐说不干了,我真的受不了。”但是杨乐还是挺过来了,她知道教练对她们新工严是爱,松才是害。

组里还有个高个的女孩子叫王焜,从学校毕业后分到西北国棉一厂细纱车间,恰好又到了“梦桃小组”。王焜说:“刚进厂的时候,我对纺织厂一无所知,也不想来,我本身是学工艺美术专业的,但为了家里人放心,还是下决心呆在这儿。”王焜是独生子女,在家里也是惯着长大的,身上有大多数女孩子都有的娇气。到了厂里,上班、巡回、接头、清扫、下班、练功、回家、睡觉,又是上班……四班三运转,有时搞不清月亮升起日头落下,极大的不适应,无情的打击着这个花季少女。技术跟不上,成绩不达标。“当时觉得自己挺委屈,我个子比较高,练技术就必须弯下腰来,晚上睡觉竟然疼醒了。躲在被窝里哭,还怕家里人知道,手被纱线拉得满是口子,钻心的疼。”疼还得练,一遍遍重复,看见纱线,心里已经紧张到极致,甚至可以说是恐惧,但王焜还是挺过那道难关。

四十多年,每一个进入“梦桃小组”的成员都要经过一次次从身体到精神的历练,只有那些日子挺过去,她们身上才多了普通人少有的品质。

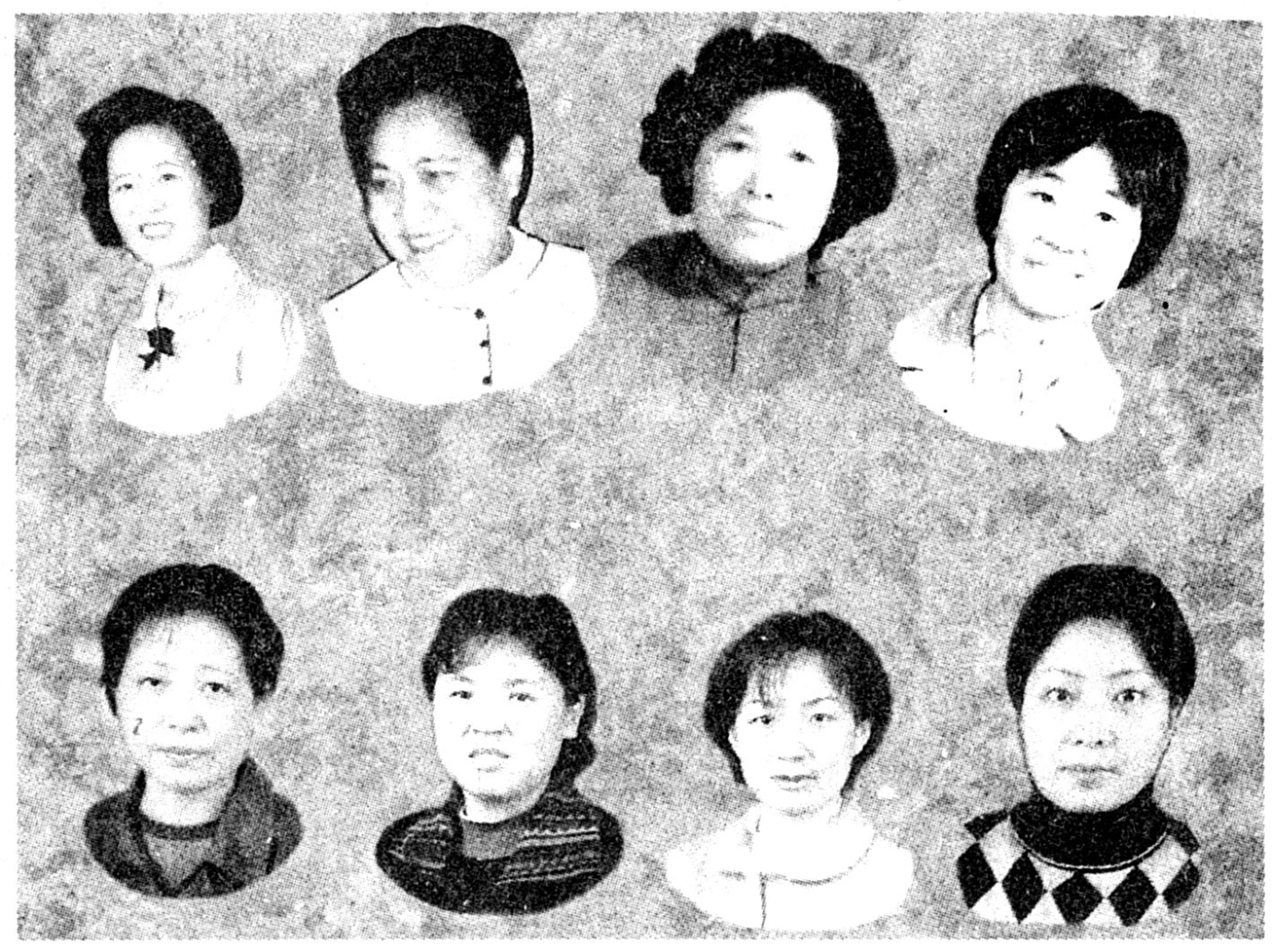

梦桃小组曾涌现出全国劳动模范翟福兰(上左三)、韩玉梅(上左一)、徐宝凤(下左三);省部级劳模王广玲(上左四)、吴桂贤(上左二)、段改云(下左一)、刘育玲(下左二)、周惠芝(下左四),以及省级技术标兵、能手等。

时空流转的今天

在纱线与飞梭之间,在拼搏与汗水之后,无数人的青春都奉献在飞动的纱线中。从计划经济走入市场经济大潮,“梦桃小组”作为纺织行业的一面旗帜,始终没有倒。“梦桃精神”作为纺织人的宝贵财富一直没有丢。

赵梦桃生活的那个年代,物资匮乏,生活困难。赵梦桃和她的姐妹们在纺纱机前做贡献,多纺纱是她们那时想得最多的。那种责任心、使命感始终藏在纺织女工的心里。新的历史时期,纺织人仍然坚持着对祖国的责任,对工作的责任,努力工作着。从过去的“抢困难,送方便,不让一个伙伴掉队”到现在的“高标准、严要求、行动快、工作实”“在岗一分钟,认真六十秒”,“梦桃精神”能够传承的原因就在于它是活的。

市场经济的大潮冲击着人们的思想观念、价值取向和行为方式。但“梦桃精神”却在“梦桃小组”里不断继承发扬着。

“梦桃小组”是先进的,在20多个姐妹里就有9名党员。她们渴望梦想,追求光荣。组员冯小荣平时表现突出,工作认真,但是至今未入党。为此小荣也曾经向组织提过意见,哭过鼻子,闹过情绪。但是最终她明白了自己还需要努力,不断完善自身。不同年代的人却有共同的追求,正是这坚定的信仰支撑着未来的生活。“梦桃小组”需要发展需要创新,不光是在技术上严要求,学习新技术提高产品质量,而且要在思想上创新,紧紧跟上世界经济发展步伐。

我们采访时,发现车间黑板报上写着“面临的危机主要来自国际方面,欧美分别制定了‘欧盟纺织品标准100生态标准’和‘美式社会责任标准8000’等形形色色的新贸易壁垒。欧美修改普惠制计划,取消了中国普惠制待遇,实施海关特别签订制度,限制纺织品增长额的出口……”,直面我国纺织业面临的危机,将信息直接传达给每一个基层工人。所以,在西北一棉,在“梦桃小组”,虽然职工手中摆弄着细细的纱线,小小的纱管,胸中却装着世界。

党的执政能力就是由党组织和党员的工作能力决定的。“梦桃精神”的实质正好契合了这个观点,“梦桃精神”就是激励人们爱岗敬业,将自己的本职工作做好,才能将我们建设社会主义的事业不断推进。企业要生存求发展,就是需要像梦桃那样在本职岗位上兢兢业业努力工作的人。时代变了,人们的思想变了,人们对“梦桃精神”的理解也发生着变化。但是“梦桃精神”的实质,爱岗敬业却始终没有变,先行者的知识、经验、体会心得甚至是错误教训和泪水,激励每一个后来者在平凡岗位上不断努力工作。如今的年轻人,不可能回到梦桃生活的那个年代,她们有自己的理想抱负,有自己的梦,她们从进入小组后的无数事实中感悟“千里之行,始于足下”;感悟“历史是由无数个小我,无数条溪流汇成”,她们在岗位上不断传承“梦桃精神”,为社会的发展,民族的前进做贡献。

新的历史时期,“梦桃小组”作为企业生产的一面旗帜,在不断提高技术水平的同时,也面临着自身素质的提高。如今,由西北国棉一厂核心资产改制的风轮股份公司正在建设以“梦桃精神”为核心新的企业文化,这无疑会推动企业在各个方面的发展。公司董事长李树生说:“多年的实践使我们深刻体会到,梦桃精神是企业宝贵的精神财富。”资产剥离后,管着一大摊子教育后勤的西北国棉一厂厂长雷爱荣也说:“梦桃小组在国棉一厂的396个小组中,多年以来一直是一面旗帜,大家都在向她看齐,对其他小组以及职工素质提高发挥了巨大的作用。”

改制后的风轮纺织股份公司正是依托“梦桃精神”这个强大的优势,在竞争日益激烈的市场经济中渐趋强大。“风轮”系列产品已经远销几十个国家,出口产品占到总产品的50%以上,出口创汇每年都在2000万美元以上。如今,新的企业凭借国棉一厂多年培养的高素质的职工,加快技术创新,前后投资2亿元进行技术改革,努力使风轮公司成为西北规模最大效益最好的棉纺织企业。

本报记者 韩庚 见习记者 张满定

毛泽东主席接见赵梦桃(油画) 张满定 摄

图为梦桃小组成员工作时的情景 张满定 摄

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书