中国:飞向太空的突破

——写在“东方红一号”卫星成功发射三十五周年之际

□本报通讯员 王朝社 本报记者 郁文

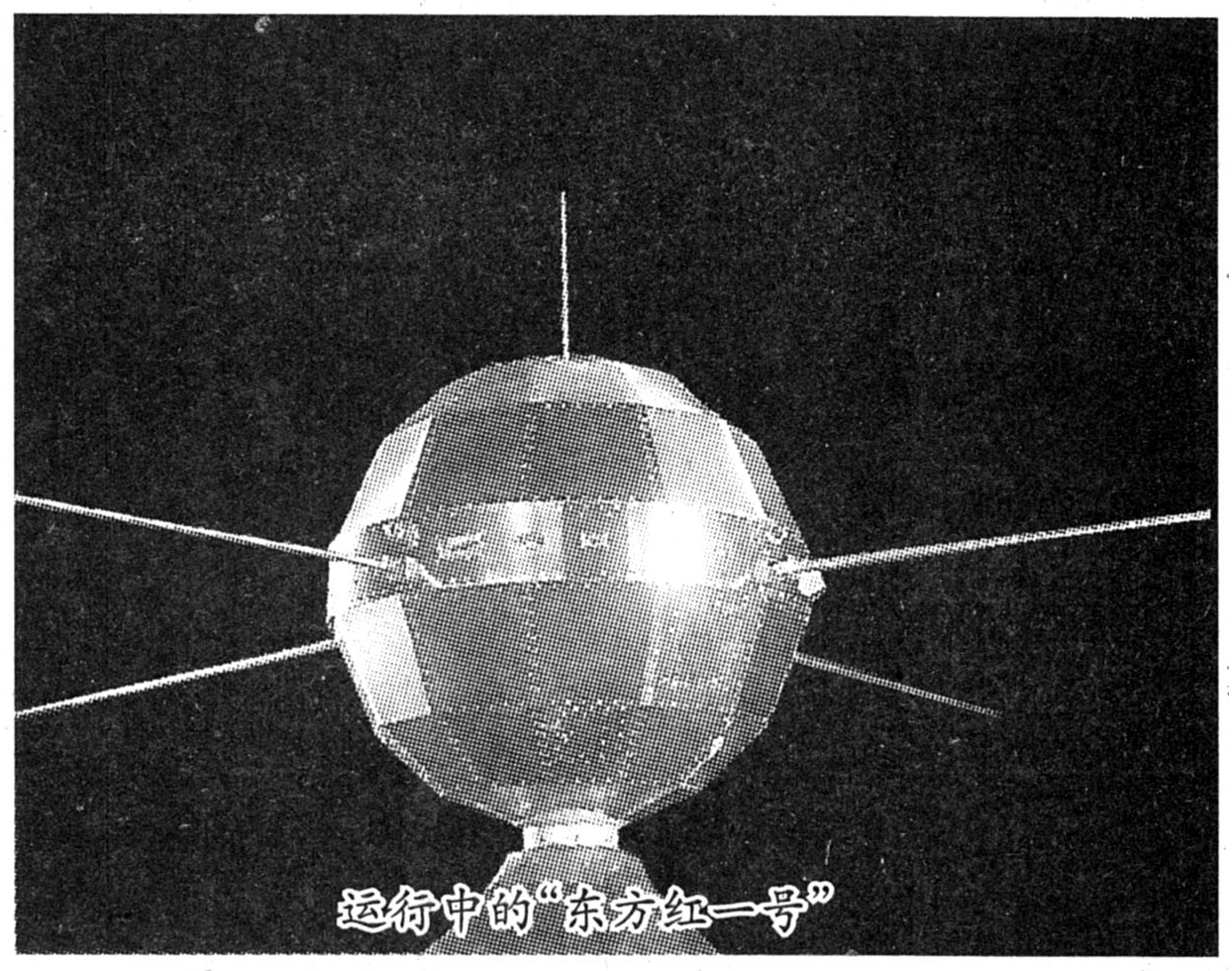

35年前的1970年4月24日,我国首次成功发射“东方红一号”卫星,从此,中华民族开始铸造起自己的航天丰碑。

一条奋起直追的航天之路

茫茫宇宙,浩瀚太空,千万年来人类对它产生过无限美丽的遐想,中国家喻户晓的神话“嫦娥奔月”,春秋时代萧史弄玉乘龙跨凤双双成仙飞去,古希腊神话中的代达罗斯父子插翅逃亡,都是人类最早的登月幻想与升空愿望的生动体现。人类总是憧憬着冲出大气层,到宇宙空间去开拓一块新的领地。第二次世界大战结束后,随着科学技术的发展,人们开始在未曾被战争侵袭与开垦的茫茫太空,纷纷摆下“战场”展开了一场场波诡云谲的太空鏖战。

前苏联凭借其强大的国防工业实力首先叩开了人类进军太空的大门。1957年10月4日,在距莫斯科2000公里之遥的哈萨克丘拉坦大荒漠里,拜科努尔秘密基地上空首次升起了由人类制造的第一颗人造地球卫星——“宇宙一号”,为群星闪耀的夜空增添了一颗夺目的明珠,这预示着人类空间文明的到来。自恃科技、经济实力雄厚的美国不甘落后,1958年1月31日,在佛罗里达半岛的卡纳维拉尔角,升起了美国第一颗重约数斤的人造地球卫星。人类争夺宇宙空间的“太空鏖战”从此拉开了帷幕。在以后的几十年里,世界各国纷纷登上航天科技舞台,他们集结科技精英,以国力允许的最大限度作为经费,研制航天飞行器、洲际导弹、人造卫星、宇宙飞船、航天飞机、载人空间站……浩瀚的宇宙太空中飞行起一颗颗闪烁着人类智慧的星辰。

然而,火箭故乡的中国呢?

茫茫太空应有中国的一席之地,中国也应开展空间技术研究。1958年5月17日,毛泽东在党的八大二次会议上宣布,“我们也要搞人造地球卫星!”毛泽东风趣地说,“我们放卫星就放大的,也许要从小的放起,但象美国那样只有鸡蛋大的,我们不放。”之后,中国科学院即成立以钱学森等人为组长的领导小组,负责筹建人造卫星、运载火箭及空间物理探测的研究机构。

然而,第一颗人造卫星的研制过程并非一帆风顺,整个卫星研制过程充满着艰难与困苦,这里面有物质与技术方面的困难,更有人为方面的影响。受“大跃进”、“共产风”的影响,当时国民经济处于极度困难时期,放卫星与实际国力已极不相称。直到1964年国民经济调整任务胜利完成,人造卫星的科研课题也取得了许多重要成果之后,钱学森等著名科学家先后上书中央,提议把研制人造卫星正式列入国家计划。1964年10月,我国成功爆炸了第一颗原子弹,极大地鼓舞了中国科技人员尽快把尖端科学技术搞上去的信心。几经周折,几经呼吁,1965年4月,原国防科工委提出了1970年——1971年发射我国第一颗人造卫星的计划。拟委托七机部研制运载火箭,中国科学院研制卫星本体,地面观测设备以中科院为主,四机部配合研制。1965年9月,中国科学院筹建起人造卫星设计院,着手拟定第一颗人造卫星的总体方案。

鲜为人知的八公里探空

1960年的第一个春天,中国又迈入一个饥饿的年代。

毫无疑问,在中国航天刚刚起步的60年代,科技工作者们在那种艰难困苦的情况下,依然不甘落后于人,坚持挺进太空,的确显示了中国知识分子的雄心壮志。但那时的中国,毕竟是一个充满了荒诞、离奇、虚幻,乃至偶像崇拜的年代,中国的科学界由于受到火热的“大跃进”的煽动以及“破除迷信、解放思想”的影响,因而在“放卫星”的过程中,难免地出现“低烧”甚至“高烧”的现象。大伙的热情一个比一个高,各个单位的干劲一个比一个大,但是,到底放什么样的卫星?用什么运载工具来放卫星?在什么地方放卫星?靠什么手段遥控卫星等等,一些问题竟没有人去认真考虑。于是,大家凭着一种极大的热情,一种对工作无可挑剔的忠诚,关起门来昼夜加班,不懂也要懂,不会也要会,否则就要“割掉奴隶尾巴”,就会被一双双涂满了政治色彩的眼睛盯住不放。

然而,缺乏卫星基础理论、没有电子计算机、没有大型风洞设备、没有严格的科学规程,甚至对火箭发动机燃料的生产、储存、毒性防护等问题都搞不清楚,做任何大型试验都无从谈起。事实上,卫星发射是个极其复杂的系统工程,其包括卫星、火箭、地面测控网、发射场、应用部门等五大部分,除研制本身外,还与国家的科技水平、工业和经济基础相匹配。终于,中央一些领导同志开始察觉到了这些问题。中国科学院根据邓小平同志的指示精神,提出了“大腿变小腿,卫星变探空”的口号,以探空火箭练兵,不断探索人造卫星发展的新方案。

所谓探空火箭,就是在近地空间范围内进行环境探测、科学研究和技术试验的一种火箭。这样,中国科学院就调集全国各路人马,开始探空火箭的研制工作。结果,仍是“狂热”当头,先搞了一种“T—5”型的探空火箭,由于标准定得太高,被迫终止了,从而转向“T—7M”型。该火箭起飞重量190公斤,总长度5345厘米,飞行高度只有8公里。1960年2月19日,中国第一枚自己设计研制的液体火箭终于树立在20米高的发射架上。发射场位于上海南汇县一个老港镇上,条件之简陋,在世界航天史上可谓空前绝后。一台借来的50千瓦的发电机放在地上,四周用芦苇一围,顶上再盖上一张油布篷,就成了“发电站”。“发电站”离发射场和“指挥所”虽然只有100余米,但中间还横着一条漂着死鱼的小河。没有步话机,更没有电话,甚至连一个高音喇叭也没有。发射场总指挥要下达任何命令,靠得不是扩音器,而是扯着嗓子喊叫,或者干脆挥手打哑语。更叫人无法想象的是,给火箭加注燃料时,由于没有专用的设备,只好用自行车的打气筒……。

这在21世纪的今天,显然是原始得近乎荒唐,甚至令人难以置信。但随着一声喊话,火箭忍着饥饿的肚子,硬是飞上了天空,虽然只有8公里。

“东方红”初奏序曲

1964年6月29日,我国自行研制的第一枚弹道导弹发射成功;同年7月9日和11日,又连续发射了两枚导弹,使全程试验均获得圆满成功。这表明中国航天技术的发展,经过了从无到有、从仿制到自行设计的艰难历程,将由研究试验转入定型试验,有工业的批量生产进入航天工业发展的新时期。

接着,1964年10月16日,我国第一颗原子弹又爆炸成功。这一方面标志着我国工业初具规模,技术水平上了一个新台阶;另一方面则显示了我国的新型材料、电子元件、精密机械等技术有了一个新的发展。于是,导弹的成功,原子弹的爆炸,为发射人造卫星奠定了基础,提供了最基本的条件,因而发展人造卫星的问题自然便提到了议事日程上。

历史把这个特殊的机会抛给了中科院地球物理研究所所长赵九章。

1964年底,第三届全国人民代表大会在北京召开。赵九章作为科学家代表,出席了这次会议。会议期间,赵九章连夜起草了一份关于尽快全面规划中国人造卫星问题的建议书,第二天就当面交到了周恩来总理的手中。

这份建议不过寥寥几千字,却是中国空间史上一份极为珍贵的文献。周总理十分高兴,利用开会的间隙,与赵九章作了简短的交谈,并希望他回去后尽快拿出个成熟的意见。最终,成熟的意见终于由中国科学院正式呈送中央。

1965年10月,中国科学院受原国防科委的委托,在北京友谊宾馆召开中国第一颗人造卫星方案论证会。这是中国科技史上第一次著名的会议。会议从10月20日起,到11月30日止,历时42天。时间之长,规模之大、内容之多,可谓史无前例。会议最终的要求被概括为十二个字:“上得去,跟得上,看得见,听得到。”就是卫星准确射入太空,测控系统跟踪正常,地面肉眼看得见,音乐信号听得清。

至此,中国的科技技术,从1958年毛泽东主席号召“我们也要搞人造卫星”,走过了整整七年曲折而艰难的路程,经历了创建时期、技术准备时期,现在终于进入了全面规划和正式开始研制时期。

然而,正当中国第一颗人造卫星进入技术攻关阶段时,轰轰烈烈、史无前例的“无产阶级文化大革命”却开始了。

东西方的两种狂热

1969年4月1日至24日,中国共产党在北京隆重举行第九届全国代表大会。九大的召开,无疑将“文化大革命”又推向一个新的高潮。

然而,当位于东半球的中国人民狂热地欢呼这一“伟大”的政治成果时,生活在西半球的美国人却正在欢呼人类在科学上取得的又一巨大成就——美国“阿波罗”宇宙飞船成功地登上了月球。美国的星条旗高高地飘扬在了月球的上空。

为了实现登月的梦想,美国从1961年开始,就制定并实施了“双子星座”宇宙飞船计划。当1966年11月25日,“双子星座”飞船第十次绕地球轨道飞行的任务刚刚结束时,登月的主角——“阿波罗”飞船紧接着就开始登台亮相了。

1969年7月16日上午,“土星5号”火箭载着“阿波罗”11号飞船喷射出橘黄色的火焰飞向太空。

7月20日,经过102小时飞行,跨越38万公里的漫漫空间路程,“阿波罗11号”飞船终于在月球安全着陆。

宇航员阿姆斯特朗小心翼翼地走下舷梯,尽管通向月面的舷梯只有九级,他却走了三分钟。晚22点56分20秒,月球上第一次留下了一个15厘米宽、32厘米长的人类的脚印。阿姆斯特朗随即向全世界庄严宣布:“对一个人来说,我只不过迈出了一小步;可对人类来说,这却是一个飞跃。”

整个返航过程及隆重的欢迎仪式,由美国的活动电视发射装置,转发向全世界1000余家电视台,使全球49个国家约6亿人在电视旁看到了人类历史上这次最伟大的胜利。遗憾的是远在东方的中国,由于当时“左”的政治氛围,理直气壮地抵制了这次“阿波罗11号”登月实况的收看。

“听得见”与“看得到”

在卫星的研制过程中,卫星总体设计部有一个设想:在保证卫星可靠的基础上,卫星上的各项指标应该比苏联、美国、法国的第一颗卫星先进一些。苏联第一颗卫星上的呼叫信号是断断续续、滴滴答答的电报声,中国应该同苏联有所区别,让卫星发出一个连续的信号。那么,这个信号模拟什么声音呢?

鸟?虫?还是风声雨声海啸声?(下转二版)

运行中的“东方红一号”

科技人员在精心调试设备

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书