本版导读

马家河矿难背后隐藏着什么

编者按:虽然县里有关负责人告诉我们,现场现在已经看不到任何痕迹,也采访不到任何东西了,但为了弄清楚事故的原委,记者21日一大早还是驱车走了30多里山路,来到了马家河矿。在这里记者见到了在这个矿工作的工人,从工人的叙述中也明白了一些什么——

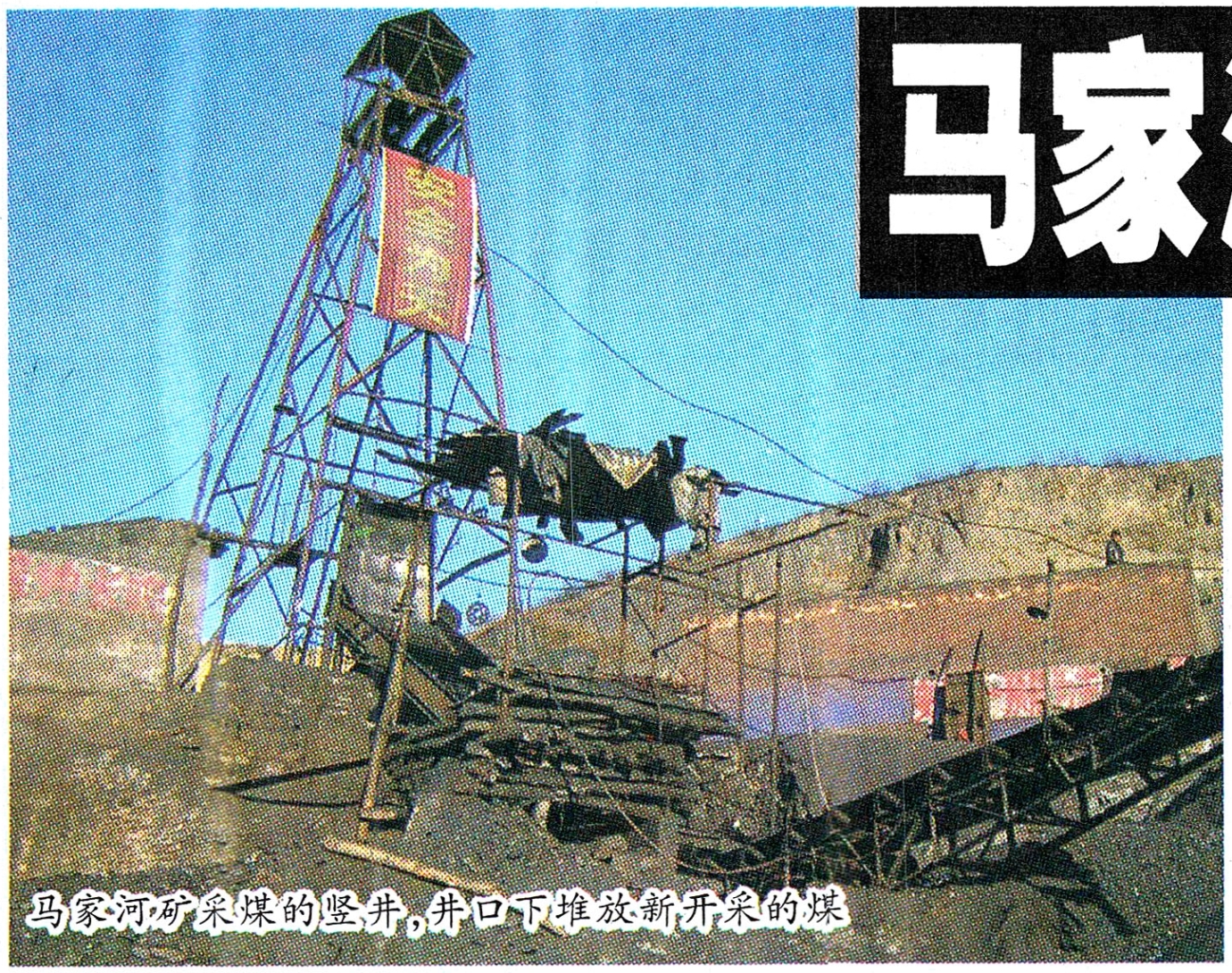

马家河矿采煤的竖井,井口下堆放新开采的煤

安全何在

21日早上赶到了马家河煤矿的现场,竖井上“安全为天”四个醒目的大字在事故发生后似乎显得更为刺眼。同时记者发现这里的设备相当简陋,工人们只能坐着运煤的“铁笼子”下到几百米深的井下,在工人住的窑洞里也没有看到任何的安全装备。

环顾煤矿周围,安全在这里似乎显得尤为“重要”,仅有关“安全”的标语就不下7条。“安全重于泰山”、“警钟长鸣”、“落实安全生产责任,强化安全生产监督”、“使职工安全生产意识科学化”……面对着一个个响亮的口号,记者不禁想问问:12月19日发生的一起矿难夺取了7位农民工兄弟的生命,还有两名至今还躺在医院里。对于一个如此简陋的煤窑,安全在哪里?

这时的现场已经完全归于平静了,只能看到亮灿灿的煤堆放在那里。几个穿军大衣的“工人”在来回地走动着。但从各个房子上贴着的指挥部、抢险组、新闻接待处的标签上,还是能感觉到当天晚上的现场是如何的繁忙。

我们是来这里游玩的

记者走进煤矿旁边的平房里,希望从这里的“工人”口中能得到一些线索,但令记者没有想到的是这些“工人”对事故都闭口不谈。记者走进一间房子看到一位正在做饭的妇女,一听记者是询问那天发生的事故,立刻警觉了起来,说自己是今天早上刚到这里的,对这件事不清楚。

走出房间,看到几个穿军大衣的“工人”记者立刻上前询问:

“当天出事的时候你们有没有在现场”。

“没有,我们不知道,今天才来的”

“你们是不是这里的工人”

“不是”

“那大冷的天你们在这里干什么?”

“专门来游玩的,受冻来的。”

记者在窑洞里见到了煤矿工人才知道这些人是“倒矿”的,其实就是矿主雇来的监工。用工人的话说“他们是矿主的人”。

黑窑洞就是工人的住处

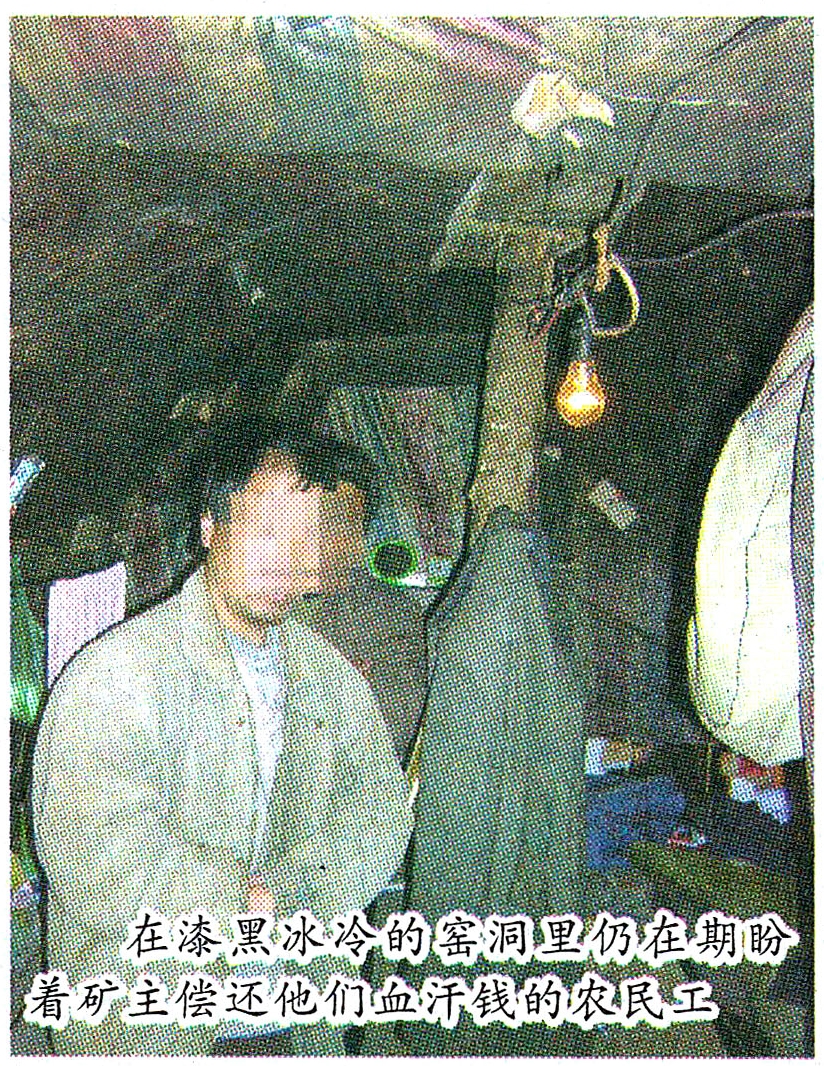

爬上一个土坡,在这里看到了并排的十几口窑洞。说是窑洞,其实就是临时在山坡上挖的几个洞,什么也没有,而这里就是平时工人们的住所。

记者弯腰走进一米多高的门洞,里面黑漆漆一片,仅有一个15瓦的灯泡,周围墙上都用塑料纸和硬纸板钉了起来。在不到几平米的“房子”垒着一个一米宽的土炕,而就是这样一个炕,晚上要睡两个大男人。中间立着一个支撑整个“房间”的柱子,旁边的土墙上零零碎碎地挂着工人们的一些生活用具。躺在炕上的一名工人仅盖着一床薄薄的被子,在这寒风刺骨的黄土高原上,记者不知道躺在这样的被子下,工人是如何入睡的。

听说我们是记者,这些工人刚开始还不愿意谈及这次事故,有几个胆大的工人说:“我们从5月份来这里到现在,矿主把工资还没有结清呢。”在记者和工人谈话的过程中,那几名监工先后走进房子,这些人一进来,还为矿主辩护:“我们没有拖欠工人工资,我们没有采煤是在维修。”说着他们用恶狠狠的眼神盯着工人,工人们立刻就不说话了。

是停产整顿还是在顶风采煤

为了引开这些人,我们一名记者上前与其周旋,留下一名记者专门采访工人。在记者的再三询问下,有三名来自丹凤的工人虽然对于当天的事故没有做什么交代,但记者还是从他们口中得到了一些其他的信息。而这次遇难的职工中有4名是来自丹凤的,据这三名工人讲他们的家离的都不远,大家彼此都很熟悉。

他们这里的工人被分成了三个班,总共五十多人,一个班就是十六七个人,那天下矿的是刘双民任班长的那个班。这三名工人分别是从今年的7月份、8月份、3月份就来到了矿上,中间先后回去了一两个月,其余时间都在这里。他们一天一夜分为三班倒,有时候出煤量高。冬季天气冷,一个班能出个两三罐煤。而一罐煤支付给工人的也只有15元钱。一罐煤大概有半吨,一吨煤现在可以卖到近300元。

工人告诉我们:由于县上停产整顿,矿上停了一个月,从那时开始,就边“停产”,边“维修”。对于这样的说法其中一个工人说:“其实他们还是在出煤”。记者来的时候,就看到了沿路汽车拉煤时遗留下来的煤渣。在现场,也看到了竖井下面至今还堆放着一堆新开采的煤。

我们的工资还能要回吗

据工人讲,这个矿严重拖欠工人的工资。当初来的时候说好了是工资按月结算,但一到每个月发工资的时候,矿主就开始推脱。每个月只给工人们发300元的生活费。有时候有的工人催得急了,或家里有事,矿主就先支付一些。

其中一个工人算了算矿主最少也还欠自己2000多元。另外一个说按自己每天的工作量本可以每天领到50元,但矿主每个月却只给他生活费。那位从今年春节就来到矿上的工人,矿主也只支付给他3000元。

“没出事前,矿主说过年我们回家的时候一次把钱发给大家,但现在出事了,就说不上来了。”“现在我们只能在这里等了,连回家的路费都没有了”工人们忧心忡忡地说。

本报记者 柳江河实习记者 任乐

在漆黑冰冷的窑洞里仍在期盼着矿主偿还他们血汗钱的农民工

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书