架线工

□李海成 文图

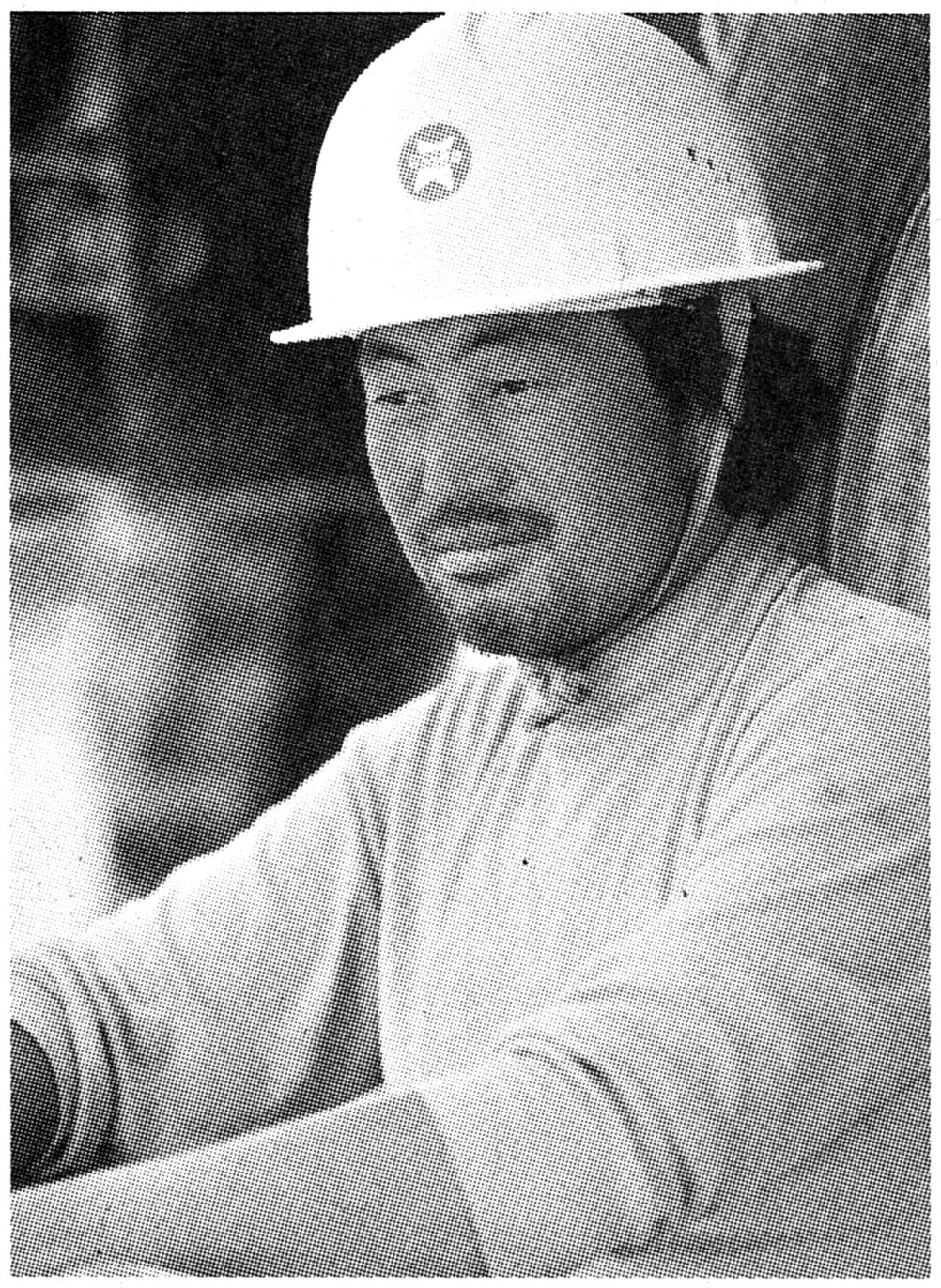

去年这个时候,我奔波在青海、甘肃交界的崇山峻岭间,采访在这里组塔架线的电建工人。

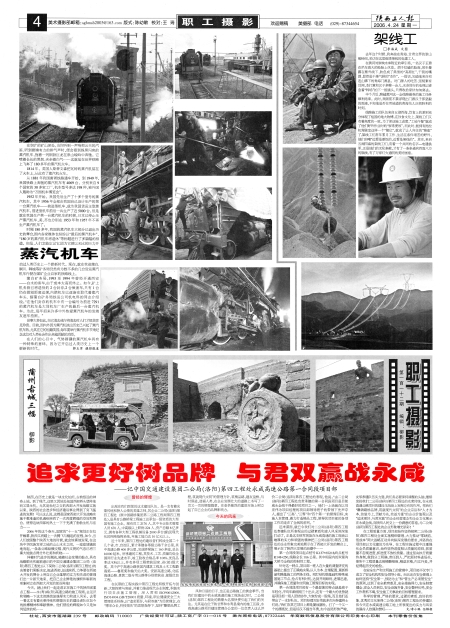

在黄河刘家峡水库附近的牵引场,一名汉子正靠在吊车高大的轮胎上休息。胡子拉碴的脸庞,常年暴露在紫外线下,肤色成了典型的“高原红”,干裂的嘴唇,显然是干燥气候的“杰作”。一搭话,知道他来自祁连山脚下的青海门源县。对门源人的吃苦、坚韧素有耳闻,本打算和汉子多聊一会儿,无奈同行的电视记者急着“转场”拍下一组镜头,只得收拾家伙匆匆离去。

半个月后,跨越黄河这一全线路最难的施工任务顺利结束。此时,我眼前不禁浮现出门源汉子那坚毅的面庞,不知他是否在用地道的青海花儿庆贺胜利的时刻。

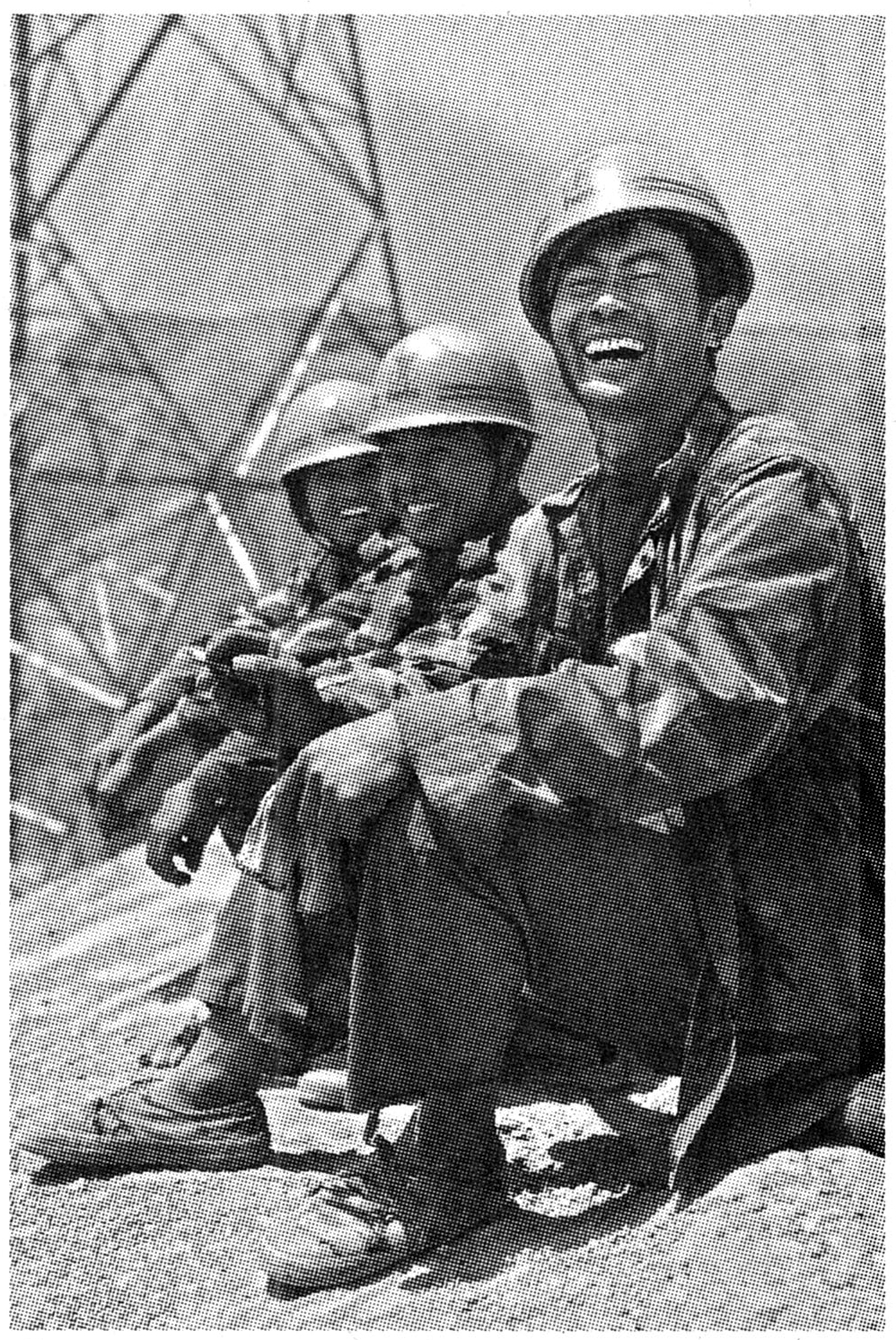

线路施工的队伍来自五湖四海,饮食上的差别充分体现了祖国的地大物博。在饮食文化上,架线工们又有着高度的一致。为了保证施工进度,“工地午餐”就成了他们野外作业时的“家常便饭”。而此时,能拥有拖拉机驾驶室这样一个“餐位”,就成了让人向往的“雅座”了,架线工们常年累月工作、生活在条件艰苦的野外,他们自嘲“远看是要饭的,近看是架线的”。其实,来自五湖四海的架线工们,有着一个共同的名字—电建铁军。正是他们的无私奉献,才有了一条条通向四面八方的银线,有了万家灯火通明的美好画卷。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书