本版导读

我省纺织工人工资现状调查

工资是劳动力价值或价格的转化形式。而劳动力的价值则由生产和再生产劳动力所必需的社会必要劳动时间决定,即由劳动者本人及其家属所需要的生活资料的价值、劳动者所需要的教育和训练费用以及一定的历史和道德等因素所决定。一旦支付的工资少于或者难以维持劳动者自身的生活,那么必将违背一定的经济规律,对社会发展造成影响。

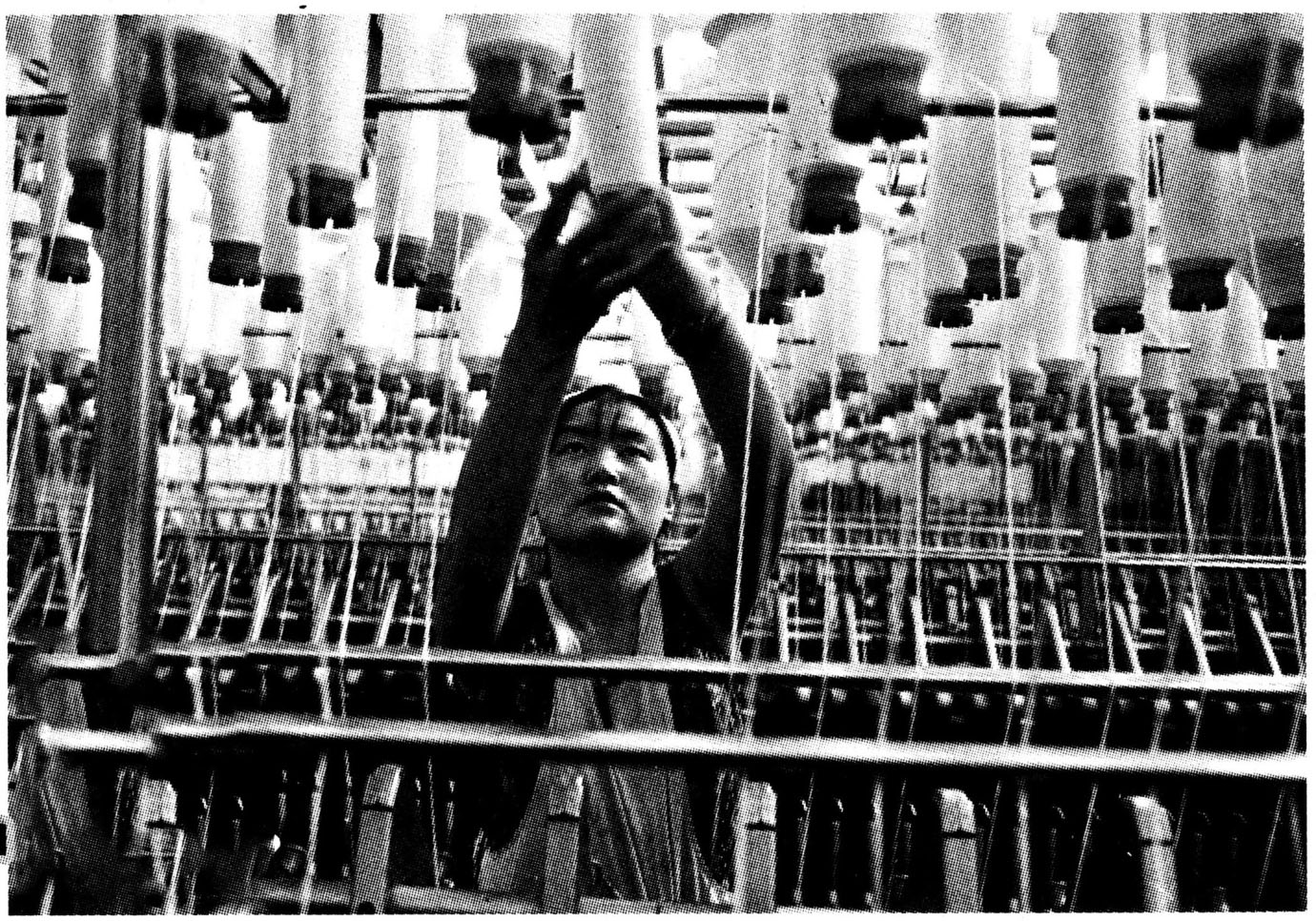

记者多次到纺织厂的生产一线进行采访,看到最多的是职工们的辛劳,听到最多的则是他们对于收入的抱怨。劳动付出与工资待遇的不相匹配,不仅让纺织工人叫苦不迭,也让人们担心这种状况是否会制约我省纺织工业向前发展的步伐。

“纺织工人工资太低了!”无论是省纺织总公司的有关领导,还是纺织企业的经营者,或者是普通的纺织工人,他们在和记者的接触过程中无不提及这一话题。

陕西纺织系统的职工工资可以用“三低”来概括,即纺织职工工资低于全省职工工资收入平均水平、当地纺织职工工资低于当地职工工资收入平均水平、省纺织职工工资低于全国纺织职工工资收入平均水平。在采访中,纺织工人最关心什么时候能涨工资。

抱怨:工资低收入少

小马是一家纺织工厂的女工。虽然年龄只有二十几岁,但她在厂里已经干了6年多。每天伴随着轰隆隆的机器声,在闷热的环境下工作数小时,常年四班运倒,这些让她比普通的女孩看起来成熟了许多。由于业务上的出色表现,她连续两年被评为厂里的劳动模范,还多次获得“操作标兵”称号。但当记者问起工资待遇时,她和自己的姐妹们似乎有些不好意思,只是笑着说:“不怎么高!”。

据记者了解,1999年制订的《陕西纺织企业岗位工资标准》中运转一线的职工被分为几个档,最高的不过840元,而最低的只有530元。运转一线的职工收入少,技术人员收入也不高。张华是一家大型纺织企业的技术人员,常年负责整个集团的新品研发,但她的工资也不过1100元左右。在有些厂里,领导干部的工资和这差不多。

一位咸阳纺织企业生产一线的职工告诉记者:“我们的月收入670元,扣除三金,能拿到500元就不错了。”而他们所在的纺织企业在陕西来说还算效益比较好的,由此可以想象一些处于停产或者半停产状态的纺织企业的工人生活境遇就更差了。

虽然离西安市区不是很远,但记者在纺织城看到这里的消费水平与城区的居民相差很大。几乎没有大型超市,没有高层建筑,整体的建筑还保留着上世纪九十年代初的样子。在这里最省事的交通工具就是电动三轮,一人一元。由于大部分一线纺织工人年龄结构偏低,现阶段还没有家庭的压力,如此低的工资尚能维持基本生活。一旦这些工人成家、有了小孩,那么这样的收入对于养育子女支出、教育支出以及家庭生活支出等也只能是杯水车薪了。

起因:效益差附加值低

小韩曾经是国棉三厂的一名纺织工人,1994年她辞职去外地打工,至今还没有找到一个正规的工作。她告诉记者:“我辞职的时候工资已经拿到了将近500元,在西安来说还算不错,但每天的工作实在太累了。”而现在已经过去了12年,纺织工人的工资似乎一点也没有跟上物价上涨的步伐。

造成这一问题的原因是多方面的。首先纺织本身就是一个劳动密集型产业,虽然它解决了很大一部分人的就业问题,而与此相应的是纺织产业本身的附加值低。一位业内人士告诉记者,规模以上纺织企业的毛利率一般在15%左右,随着近几年劳动力价格的提高,利润空间变得越来越小了。

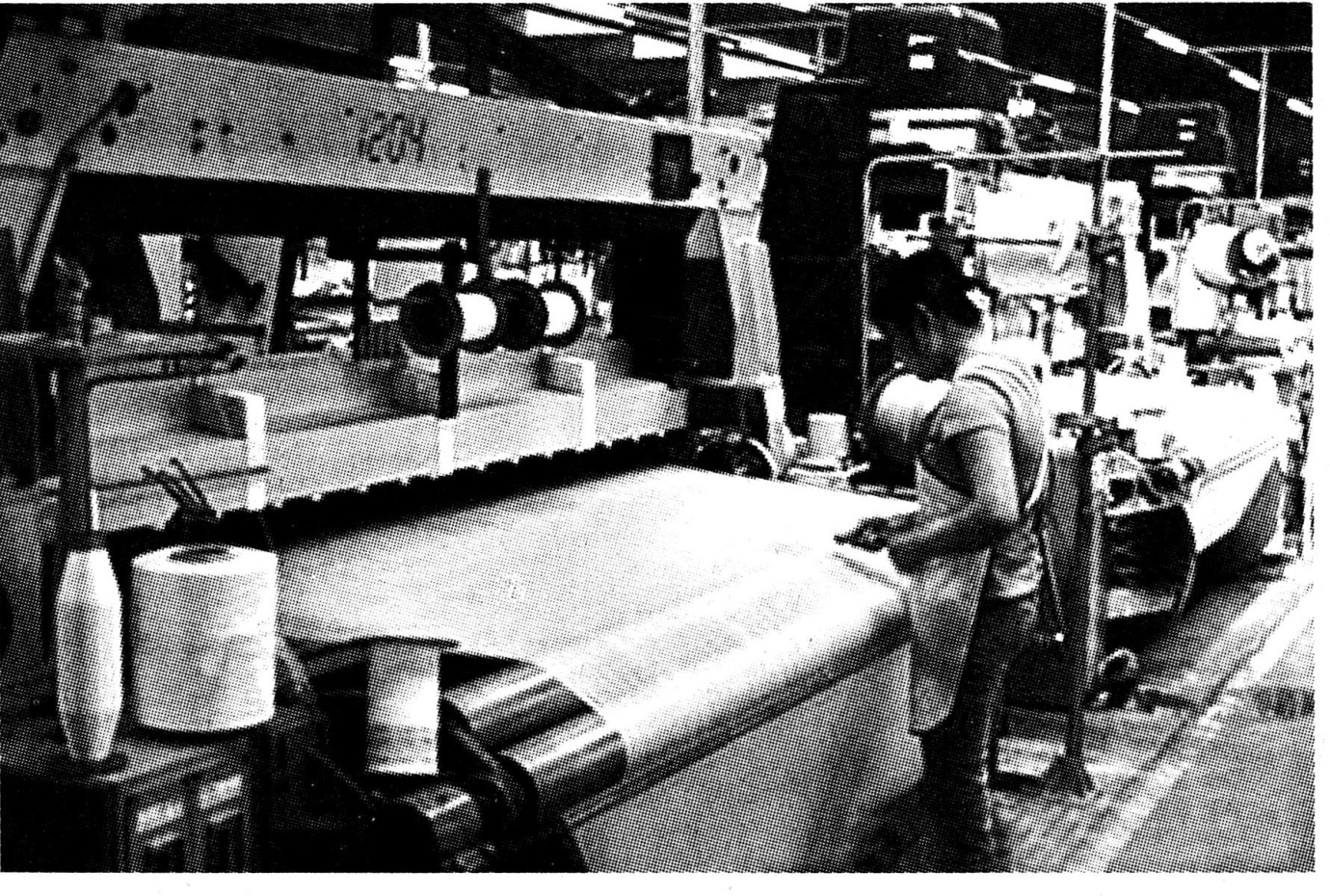

再将目光转回到我省的纺织企业。这些企业在上世纪八十年代末、九十年代初曾辉煌一时,那时候的纺织工人曾博得了众人羡慕的眼光。随着市场竞争的日趋激烈以及国家产业结构的调整、原材料的不断上涨、出口贸易争端的加剧,陕西的纺织企业在九十年代中期开始走下坡路。随后的整个陕西纺织企业似乎有些一蹶不振,连年出现亏损,虽然近几年纺织企业有所好转,但设备落后、技术更新缓慢也是不争的事实。

一些企业的领导向记者抱怨:“我们也想给工人涨工资,但如果涨了工资,又没有资金投入到设备、厂房的更新上,生产出来的产品适应不了市场,只能造成恶性循环。”

结果:招人难留人难

在去年我省纺织协会的年会上,一些私营企业家都在抱怨现在工人难招,而国有企业包袱重,工资较之私营企业又少了很多,由此可想而知,国有纺织企业招工的难度就更大了。

低收入的现实让很多人不愿意选择纺织企业。省纺织总公司有关领导不止一次向记者提起:“如果不增加纺织工人的工资,不仅让我们的纺校招不到学生,也势必会造成一线劳动力的紧张。”常年在纺织一线的车间主任告诉记者:“我们现在经常到偏远的农村招人,稍微条件好一点的都不愿意进纺织厂,招来的人又根本留不住。有些工人在我们厂干上几年,就跳槽去南方的私营企业,甚至有的到国外一些纺织厂去打黑工,就是因为人家给的工资高一些。”

一线劳动力的缺乏是一个方面,而更让人担忧的是高素质的科研人才对纺织企业望而生畏。我省虽然拥有不少纺织服装专业的高等和中等院校,但据悉,每年真正走进我省纺织企业的毕业生少之又少,能够留下来的人才更是少得可怜。两名从西安工程大学棉纺专业毕业的大学生在我省一家国有纺织企业工作了半年,厂里还正在为今年能招来两名大学生而窃喜,两名大学生却递交了辞职书,理由均是工资待遇太低了。

一位纺织企业的工会主席告诉记者,企业现在主要是靠感情留人。从这些工人十七八岁一进厂,企业就给他们缴纳三金,然后靠师徒之间的传帮带增进彼此间的感情。针对这些工人学历偏低,企业在他们进厂一段时间后,再送他们去纺校学习来提高她们的素质,同时为她们办理户口,由此希望最终能把工人留住。

期盼:政府给予支持

工人期望企业能给他们涨工资,相应的企业也希望政府能帮他们一把。因此在采访中,很多纺织企业的领导和省纺织公司的有关领导表示,纺织业作为我省的重要产业之一,它在满足人民衣着消费、增加社会就业、扩大出口创汇、积累建设资金和为相关产业配套等方面发挥着重要作用,政府应该考虑到他们的困难,能在政策上给予他们相应的优惠和支持。比如能否在税收方面考虑对纺织企业有所倾斜、能否设立纺织专项资金用于技术创新和产业升级、能否利用政府的力量支持纺织品和服装自主品牌的建设与推广等等。

在记者采写这篇报道时,劳动和社会保障部副部长步正发在第三届中国薪酬管理高层论坛上表示,国家对“十一五”期间收入分配制度改革提出了明确要求:加快推进收入分配制度改革,规范个人收入分配秩序,强化对分配结果的监管,努力缓解行业、地区和社会成员间收入分配差距扩大的趋势。更加注重社会公平,特别要关注分配过程的公平。严格执行最低工资制度,逐步提高最低工资标准。

记者在省纺织总公司采访时了解到,现在很多企业已经意识到对工资低的抱怨严重影响了工人的生产积极性,效益好的企业也开始着手准备提升工资,但很多企业都苦于没有一个新的执行标准。这些情况引起了省纺织总公司和省纺织工会的高度重视,拟订出总公司、纺织工会以及纺织协会三方尽快修订陕西纺织企业岗位工资标准的建议,报请省有关部门批准,从而解决纺织企业如何调整工资的问题。

■本报记者 任乐

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书