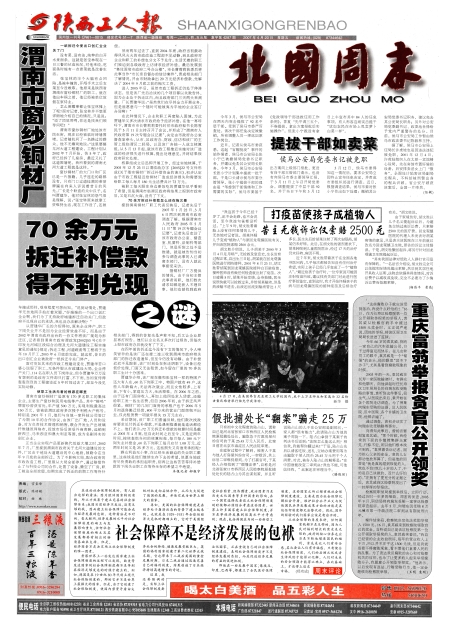

渭南市窗纱钢材厂

70余万元拆迁补偿款得不到兑现之谜

一纸拆迁令使出口创汇企业关了门

没有菜、没有油,纯粹的白开水煮面条,这就是张宝林现在一日三餐的伙食状况。对他来说,吃面条时能有一点青菜就是改善生活。

张宝林的半个大脑有点凹陷,是被车撞的,开颅手术之后支架至今没敢取。他原来是陕西省渭南市窗纱铜材厂的职工,就在他出车祸之前,他已经被单位放假在家待业。

怎么倒霉事都让张宝林摊上了呢?面对记者,张宝林并不想更详细地介绍自己的情况,只是说:“说了顶屁用咧,你还是找我们领导问吧!”

渭南市窗纱铜材厂地处该市民生街,现在已经被临时砖墙围堵。记者随机问了一名路过的群众,他不无嬉戏地说:“这里要搞尤河大道工程建设,工程计划从2002年7月开始,快5年了,政府已经拆了几座房,最近又扎了这道围墙呢。我所看到的渭南尤河大道工程就是这样。”

窗纱铜材厂的大门口和厂区已是一片狼藉,几乎连走的路都没有,只有门口过道挂满的荣誉牌匾在向来人诉说着昔日的风光。厂长是个耿直的关中汉子,名叫贾建华。他对张宝林的怨气很是理解,说:“张宝林原来就靠工资维持生活,现在工作没了,还被车撞成那样,艰难程度可想而知。”说到动情处,贾建华无奈地两手拍打着双腿,“好端端的一个出口创汇企业啊,我们为了支持政府城建拆迁自动关门,但政府不兑现自己的承诺,我也没办法解决啊?”

从贾建华厂长的介绍得知,原来企业停产,职工下岗失业并不是因为企业经营效益不好,而是由于2002年渭南市政府出台的一份文件将该厂规划为拆迁区,记者看到渭南市政府渭政发[2002]53号《关于印发尤河城区段综合治理及尤河大道建设工程实施意见的通知》规定:拆迁工程、河道疏浚等工程将于当年10月开工,2003年6月底前完成。就这样,昔日的出口创汇企业被政府一纸拆迁令关门停产。

面对突如其来的市政工程建设变化,贾建华苦口婆心说服了职工,无条件服从市政建设大局,企业停产关门、114名在职人员下岗待业。但令贾建华万万没有想到的是政府文件却只打雷、不下雨,当初宣传得轰轰烈烈的工程建设近5年时间过去了,却至今没见实际动静。

使职工生活无着的根源在哪里

渭南市窗纱铜材厂是原有170多名职工的集体企业,主要生产窗纱和民用电线等产品。其中“蝉鸣”牌窗纱曾获省优,年产值500万元,实现利税最高达150万元,曾被临渭区政府多次授予利税大户称号。特别是2001年1月,他们与当地一家科技公司签订了为期10年的合作协议,由该厂出厂地、人员和设备,对方负责技术管理和销售,联合开发生产出玻璃纤维建筑网格布,投放市场后深受外商青睐,远销到新西兰、马来西亚和澳大利亚等国,成为名副其实的创汇企业。

正当企业实现产品更新换代效益大增之时,2002年7月,厂里接到渭南市政府关于尤河大道建设的文件,厂区由于地处大道建设的中心地段,被勒令在当年9月底前全部拆迁。为了不影响大局,配合政府的市政改造工程,厂里服从大局全部停产,通过赔偿终止了与科技公司的合作,处置了设备,腾空了厂房,职工被迫全部放假,如期完成了拆迁的前期工作等待补偿。

然而两年过去了,直到2004年底,政府当初鼓动得风风火火的市政改造工程却不见动静,而且政府对企业和职工的补偿也分文不予兑付。生活无着的职工们被迫到各级政府上访请求经济补偿,最后发展到“集体围堵市政府二号办公楼”。市长曹莉莉获悉后将此事当作“市长亲自督办的信访案件”,责成相关部门了解情况,并由市财政拿出20万元经济补偿款,先解决了2004年9月底之前的拖欠工资。

进入2005年后,虽然市政工程拆迁仍处于停滞状态,但是该厂先后洽谈的几个项目都以失败告终,因为企业处于拆迁区内,而且政府部门三天两头来测量。厂长贾建华说:“虽然我们在尽其全力开展业务,但是谁愿意与一个随时可能被夷为平地的企业签订合同啊?”

在此种情况下,企业和职工再度陷入困境,为此贾建华又多次请求市政府给予经济补偿。在他一再呼吁卞,渭南市市长曹莉莉委托时任市政府秘书长陈雪民于5月11日主持召开了会议,并形成了“渭南市人民政府第19次专题会议记要”,决定由市政府办公室督查室牵头,从市、区政府办、财政、信访和该厂的主管上级临渭区二轻局,以及该厂各抽一人成立核算组,从5月13日起,就该市政工程推迟实施对该厂造成的经济损失进行核算,提出处理意见,并将结果报政府研究处理。

核算组成立后迅即开展工作,经过实地核算,于2005年12月23日以渭临政办字[2005]22号文件形成《关于落实铜材厂拆迁补偿资金的请示》,初步认定由于市政工程延迟给铜材厂造成经济损失和需要发给职工每人每月180元生活费共计72万元。

被职工每天跟在身边要饭吃的贾建华似乎看到了希望,但是渭南市临渭区政府将结果上报到市政府后,又是石沉大海,没有了下文。

70余万拆迁补偿款怎么还在拖欠着

接到渭南铜材厂职工代表反映后,记者先后于2007年1月22日、3月6日两次到渭南市政府调查了解。根据渭南市人民政府2005年5月11日“第19次专题会议记要”,记者先后走访了该市政府办公室、督查室、机要科、法制科等部门,但是所到之处不是推诿,就是被告知当初参与调查此事的人已调离本部门,没有人就此事接受采访。

据铜材厂厂方提供的情况,由于当初主管此事者易职,他们数次请求却都是新人不理旧事。他们也曾找到政府相关部门,得到的答复先是声称不知,后又让企业层层再打报告。他们以企业名义多次打过报告,但每次上报市政府办后就没有了下文。

在四年前的拆迁迄今没有下文的情况下,令人啼笑皆非的是该厂还在接二连三收到渭南市政府相关部门的拆迁改造通知,但至今仍没有动静。由于补偿迟迟不见踪影,该厂时刻处在拆迁阴影下,设备已经低价处理,门面又无法租赁,如今留在厂里的70多名职工生计十分困难。

贾建华介绍,该厂现在像和张宝林一样的特困户还大有人在,60名下岗职工中,特困户就有49户,这些人年龄偏大,无法再次就业,而且女性较多,上有老,下有小,家庭压力大,生活艰难。在2006年之前,由于还有门面房收入,再加上他四处求人贷款,还能给职工发一些生活费,但自2006年初,由于拆迁风声很紧,铜材厂的几间门面房的承租户也于2006年5月初退房搬迁经营,800平方米的营业门面房租不出去,仅此租赁费一项就年损失15万元左右。

采访期间,该厂职工们普遍反映,他们数次找政府要求兑付拆迁补偿款,不是遇到推诿就是连话都说不上。他们表示:72万元拆迁补偿款的核算时间是截止2005年4月底,但自此时间之后至今,又是近两年时间,按核查组当初的核算标准,每月每人180元下岗失业补偿金,60名下岗职工每月应付1.08万元,近两年时间又是25多万元。这些损失又有谁来承担呢?

群众利益无小事,在已经生活窘迫的失业职工眼里,这些钱是他们继续生存下去的希望,但愿当地政府尽快勇敢的承担起职责,别再让这些苦苦等待补偿款的下岗失业职工在等待生存的希望之中绝望。

本报记者 郝振宇

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书