恐慌!伤悲!去四川绵阳九洲体育馆前,心目中收留三万多北川灾民的地方无疑是阴霾笼罩的火望之所,可与这些灾民接触后,发现并非想象的那样——

绵阳灾区的感动

5月18日凌晨1:08分,在汉中采访,准备去灾区的记者睡梦中被一阵嘈杂声惊醒,随后明显感觉床铺左右晃动,十多公分的震幅,轰轰的地声夹杂着楼下的尖叫,让记者切身体会到地震带来的恐慌。记者第一时间想到的是天花板会不会塌,随后想到该藏到哪里,冷静下来看看表,凌晨1:11分。

1:20分,记者一行被宾馆服务员“请”出了大楼,驱车到河堤避难。

感动

灾区人民的脊梁

凌晨5:40分,记者一行向绵阳出发,随着汽车的前行,路边搭建的帐篷越来越多,房屋毁坏的程度越来越明显。车行至宁强,就能看到有人在屋顶整修震落的屋瓦。过了广元,墙体裂缝,危房倒塌的场景时有所现。

5.12大地震后,余震不断,我省汉中、宁强每天有几次余震很普遍,更别说离震中较近的广元、江油和绵阳等地。余震不断,可这没有阻碍灾民生产、生活自救的步伐,公路沿线,田地里,农夫赶着水牛耕地,一家人戴着草帽、挽着裤腿、穿着雨鞋插秧,三五成群挥动镰刀收割油菜等场景似乎什么也没发生。

11:15分,车行至江油新元服务区,工作人员还在议论当日凌晨1:08分的地震。

在记者向工作人员咨询当日地震的影响时,一辆车号为川ASG147,颜色为苹果绿,车挡风玻璃严重损坏,后侧车门变形的雪弗莱小轿车停了下来。随后,从里边走出来一个穿粉红色T恤的小伙。“这车祸也太惨了,挡风玻璃都凹下去了。”旁边一人自言自语道。“不是车祸,是地震时损坏的。”那男子纠正。

上前打听得知,5.12大地震那天,家住四川成都,名叫张钊的这位小伙正开着车行驶在成都的一条道路上。突然,地动山摇,随后,几个砖块就朝车挡风玻璃砸了下来。当时,他被吓懵了,反应过来后,车体已严重变形,左胳膊也被划伤。突如其来的地震让他有些害怕,可当听说汶川和北川伤亡更大时,劫后余生的他迅速投入救灾,成为一名志愿者。随后的几天,他开着破车接送伤员。5月17日,他将一名家住广元的老人送回家。18日凌晨的地震让他再一次陷入担忧。18日上午,他开着破车缓缓地向江油驶来。“挡风玻璃坏了,我就开慢些。别看这破车,接送伤员还是没问题的。”张钊说,听朋友说江油有些乡镇的房子倒了,他准备到那里做点什么。“不能接送伤员,我搬砖,搬石块清除路面障碍还是可以的。”

敬佩

灾区人民的坚强

遇难者安息,幸存者自勉。汶川地震后,灾区幸存者没有被失去亲人的悲痛压垮,他们中绝大部分人能理智对待突如其来的灾难。情绪低沉之后,他们又露出了难得的笑容。

12:30分,记者一行到达绵阳九洲体育馆,正巧赶上灾民吃午饭。家住绵阳北川县陈家坝,52岁的杨进勇站在人群中。看到旁边的记者,他主动同记者打招呼。他很平静地给记者讲述了这次地震中,他失去七位亲人(父亲、母亲、大姐、二姐、二姐的女儿、女婿,以及二姐女儿即将出生的孩子)的经过。他讲这些话时,没有嚎啕大哭。只是在讲到救出四个月的孙女时,眼角有些湿润。

杨进勇一边说,一边向临时帐篷走去。在他所在的帐篷里,从事木工的他讲到等一切稳定了,他准备出去打工。谈到重建家园,他27岁的儿子杨浩说,北川只要饮用水正常供应,他就打算回去重建家园。这几天,他正托朋友给他找份修电脑的活。地震后,家里的房子夷为平地,七位亲人也离他而去,这使他伤心。可从事电脑维修的他话锋一转说,生活还要继续。“我要赚钱养活家人,妻子和四个月大的女儿。”

“灾民今后的生活不能完全依赖政府的救助。”杨进勇说,政府能提供多少帮助就提供多少,重建家园主要靠自己的努力。“这次地震伤亡不小,政府的帮助毕竟是有限的,生活还得靠自己。”

九洲体育馆正门右侧,来自灾区,不谙世事的孩子们你来我往地荡着秋千,攀登障碍架,咯咯的笑声告诉人们,地震给他们带来的心理伤害没有想象的那么严重。

在靠近路边的一水池旁,洗衣服的灾民围成一个圈,搓着自己手中的衣服。突然,他们中间来了个年轻小伙,他二话没说,就拧开水龙头,用凉水潇洒地冲凉。同时,三个五六岁的小女孩忙着打水仗。随后,三个小姑娘喊着一二一,迈着正步向救灾棚走去。

“灾民对生活还是充满信心的。”看到这一场景,新来的一位志愿者说,灾民洗衣服说明他们爱干净,洗头是讲卫生嘛!救灾棚里,时常能看到灾民的笑容。看到有人拿着相机对准他们,一些妇女们还用手梳理梳理头发,有些年轻人还不忘摆个POSE。

震撼

灾民子女的爱心

到体育场献爱心的青年志愿者真不少,他们中有的帮着维持秩序,有的帮灾民打扫卫生,有的伺候行动不便的老年人。志愿者的爱心行动感动着每一个人。然而灾民子女充当志愿者,他们的双重身份,给人们带来的在感动之外,便是心灵的震撼。

绵阳市一职业技校三年级学生杨家怀是北川人,这次地震中,他的爷爷、叔叔不幸遇难。地震后,他一直没法和家人取得联系。担心之余,他来到绵阳市南河体育中心当志愿者。“大家都是北川人,家人联系不上,我只能先来帮帮忙等待消息。”小杨说,再没有同家人取得联系的那几天,他每天都忙到深夜,照顾老年病人,帮着各地前来捐赠物资的车辆卸物品。没事的时候,就给老乡巡逻。

同家人取得联系后,他消沉了一天,随后便继续投入志愿者的行列。偶遇他的那天,他是在忙完自己的活,来到九洲体育馆看望奶奶的。

“我家里有人伤亡,但不少人比我还可怜。小孩子失去亲人,老人失去子女。”说到这,他长长地出了一口气说,自己要尽量为北川灾民做一些力所能及的事。

“毕业后,我还打算回去帮他们建房子!”学建筑工程,即将毕业,年仅19岁的他语重心长地说。

18日下午14:00,九洲体育馆门前,北川县某小学三年级三个女学生戴着口罩、手套,拿着黑色塑料袋,到处捡垃圾的一幕,吸引了人们的眼球。三个小女孩顶着烈日,将烟头,塑料袋,一次性杯子,纸屑等垃圾一一拾入塑料袋。在此义诊的四川省中医医院的一50多岁的大夫看到小姑娘们的认真劲,拿出三瓶矿泉水给他们。“不喝!不喝!”三个小姑娘异口同声地说。“娃儿,休息一下,再捡吧。”老大夫说。“不用!”其中一女孩说。随后,他们继续向前捡拾垃圾。

看着他们晒得通红的脸,望着他们时而弯腰,时而小跑的背影。不少人陷入了深深的沉思……

本报特派灾区记者 薛生贵

午饭前,灾民们井然有序地排队打饭。

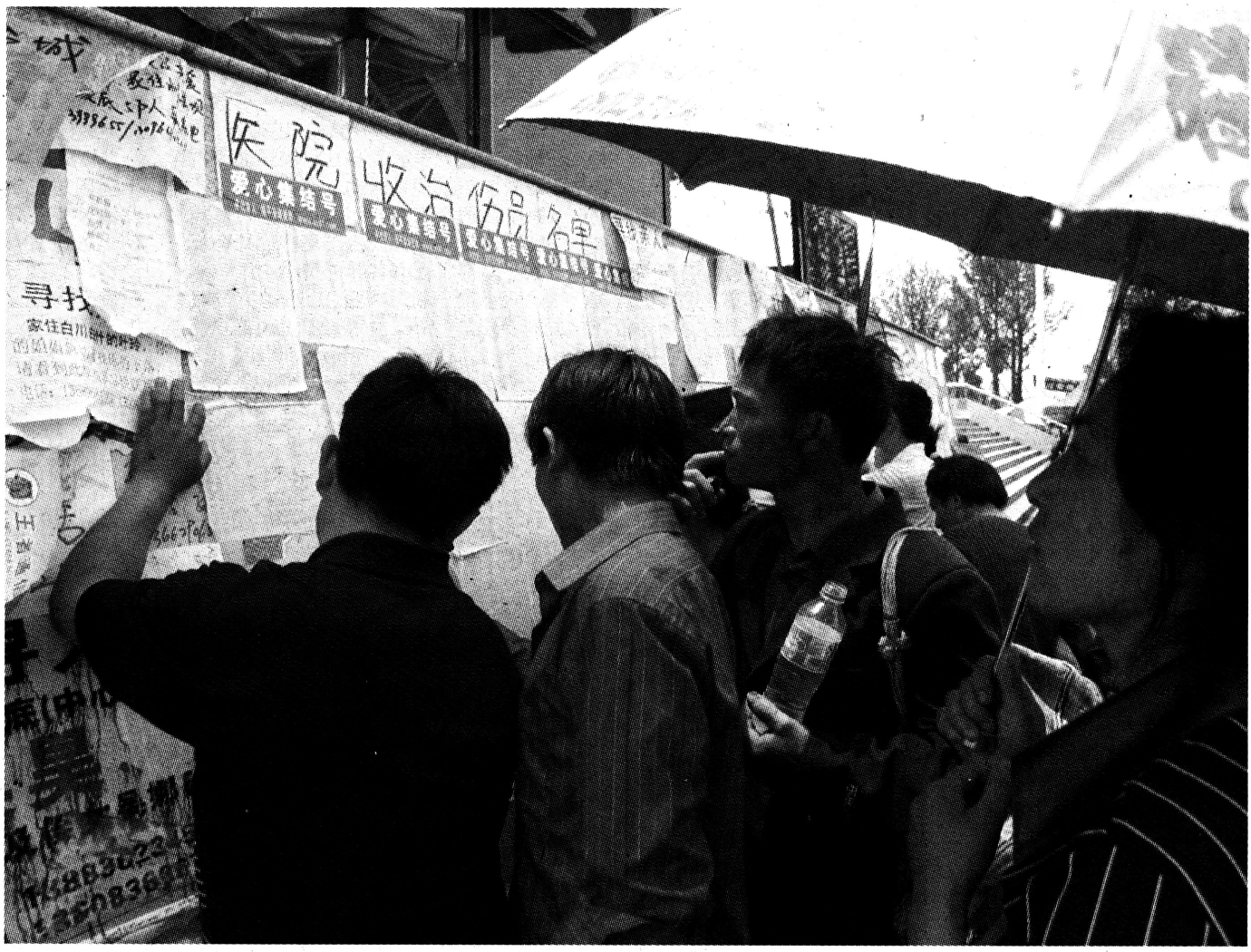

5月18日,九洲体育馆的信息栏前,焦急的灾民正在寻找亲人的信息。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书